2022年04月23日

コロナウィルスの治療に水素と酸素の混合気体を吸入

世界的にコロナウィルス(Covid-19)の感染が拡大するなか、中国政府はコロナウィルスの治療指針に、水素ガスを吸入する方法を採用した。

九、治疗

(一)一般治疗中的氧疗措施,增加“有条件可采用氢氧混合吸入气(H2/O2 : 66.6%/33.3%)治疗。”

中国人民政府の公式サイト

http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/04/content_5486710.htm

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202003/46c9294a7dfe4cef80dc7f5912eb1989.shtml

これは肺炎患者に対して、従来の酸素吸入に代わって、水素と酸素を2:1の割合での混合した気体を吸入させるもの。水素を人体の治療に応用する研究は、2010年から上海第2軍事大学で行われており、ガス吸引によって活性酸素の中でヒドロキシラジカルを選択的に抑制して、脳を虚血再還流障害や発作から守ることが明らかになっている。

学術雑誌名:Medical Hypothesis. 2009, doi:101016/mehy.2009.07.017 表題:Hydrogen therapy may be an effective and specific novel treatment for acute radiation syndrome.(訳:水素療法は急性放射線症候群に対する有効な且つ特異的な治療法となるだろう)

资讯_手机凤凰网(フェニックスモバイル情報と訳すべきか?)によると、水素吸収の安全性と有効性に関して、Su Yueming氏は、水素吸収はウイルスを殺すことはできないが、症状を改善することができると述べた。 また、水素吸収は新しい冠状動脈性肺炎の治療だけでなく、他の疾患にも使用できると述べた。

Xu Kechengの水素処理の成功例は、広州で60歳の教師を引退したQuan Xiaolianでした。 Quan Xiaolianは、再発と複数の転移を伴うステージIIIの卵巣癌に罹患していた。過去5年間に5回の化学療法を受けたが、腫瘍マーカーは減少しておらず、帯状疱疹も減少していない。 2018年6月末に化学療法を中止し、1か月間の水素吸収を主張した後、がんマーカーは正常範囲に低下した。

2019年6月、済南大学府田がん病院の創設者で名誉会長である徐Kecheng氏は、新しい本「がんの水素制御-理論と実践」を発行しました。水素を吸収した82人の中間および進行がん患者のフォローアップに基づき、水素が癌を制御できるという結論は、当時多くの疑問を引き起こしました。 これに関して、「China News Weekly」は徐Kechengと関連する専門家にインタビューし、これについて詳細なレポートを作成しました。

日本では、慶應義塾大学病院が水素ガス吸入療法により心停止後症候群の軽減に有効であると、2016年に正式な治療法として採用されている。

http://www.hosp.keio.ac.jp/about/yakuwari/senshin/senshin16.html

産学官連携により、水素発生装置、水素混合ガス供給装置を医療機器として先導的前臨床研究

https://www.research.keio.ac.jp/external/org/karc/centers/center-55.html

国家保健衛生委員会は、新型コロナウィルスの治療計画にあらたにこの水素ガス吸入を追加した。

追記:

及时给予有效氧疗措施,包括鼻导管、面罩给氧和经鼻高流量氧疗。有条件可采用氢氧混合吸入气(H2/O2:66.6%/33.3%)治疗。

新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)

日本語版

九、治疗

(一)一般治疗中的氧疗措施,增加“有条件可采用氢氧混合吸入气(H2/O2 : 66.6%/33.3%)治疗。”

中国人民政府の公式サイト

http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/04/content_5486710.htm

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202003/46c9294a7dfe4cef80dc7f5912eb1989.shtml

これは肺炎患者に対して、従来の酸素吸入に代わって、水素と酸素を2:1の割合での混合した気体を吸入させるもの。水素を人体の治療に応用する研究は、2010年から上海第2軍事大学で行われており、ガス吸引によって活性酸素の中でヒドロキシラジカルを選択的に抑制して、脳を虚血再還流障害や発作から守ることが明らかになっている。

学術雑誌名:Medical Hypothesis. 2009, doi:101016/mehy.2009.07.017 表題:Hydrogen therapy may be an effective and specific novel treatment for acute radiation syndrome.(訳:水素療法は急性放射線症候群に対する有効な且つ特異的な治療法となるだろう)

资讯_手机凤凰网(フェニックスモバイル情報と訳すべきか?)によると、水素吸収の安全性と有効性に関して、Su Yueming氏は、水素吸収はウイルスを殺すことはできないが、症状を改善することができると述べた。 また、水素吸収は新しい冠状動脈性肺炎の治療だけでなく、他の疾患にも使用できると述べた。

Xu Kechengの水素処理の成功例は、広州で60歳の教師を引退したQuan Xiaolianでした。 Quan Xiaolianは、再発と複数の転移を伴うステージIIIの卵巣癌に罹患していた。過去5年間に5回の化学療法を受けたが、腫瘍マーカーは減少しておらず、帯状疱疹も減少していない。 2018年6月末に化学療法を中止し、1か月間の水素吸収を主張した後、がんマーカーは正常範囲に低下した。

2019年6月、済南大学府田がん病院の創設者で名誉会長である徐Kecheng氏は、新しい本「がんの水素制御-理論と実践」を発行しました。水素を吸収した82人の中間および進行がん患者のフォローアップに基づき、水素が癌を制御できるという結論は、当時多くの疑問を引き起こしました。 これに関して、「China News Weekly」は徐Kechengと関連する専門家にインタビューし、これについて詳細なレポートを作成しました。

日本では、慶應義塾大学病院が水素ガス吸入療法により心停止後症候群の軽減に有効であると、2016年に正式な治療法として採用されている。

http://www.hosp.keio.ac.jp/about/yakuwari/senshin/senshin16.html

産学官連携により、水素発生装置、水素混合ガス供給装置を医療機器として先導的前臨床研究

https://www.research.keio.ac.jp/external/org/karc/centers/center-55.html

国家保健衛生委員会は、新型コロナウィルスの治療計画にあらたにこの水素ガス吸入を追加した。

追記:

及时给予有效氧疗措施,包括鼻导管、面罩给氧和经鼻高流量氧疗。有条件可采用氢氧混合吸入气(H2/O2:66.6%/33.3%)治疗。

新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)

日本語版

2016年08月24日

100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子

新装版 苦海浄土(講談社文庫)

石牟礼 道子 (著), 価格:¥700

http://www.amazon.co.jp/dp/4062748150

ETV特集「花を奉る 石牟礼道子の世界」(2012/02/26放映)で、初期の頃から水俣病の診察をしてきた医師・原田正純(77歳)さんが話していました。原田医師は、水俣病の診断書を書いたり、裁判官を水俣病の患者の家へ案内するなど、水俣病の現状を訴えてきました。

そこがもう私と言うか、私たち医学の大失敗なんでね。

あの時あまりにも症状のひどい人がポコポコ出たもんですから、そこだけを見ていって家族みんながおんなじもんを食べたとかね、地域全体がおんなじもんを食べたという意識が、ポコっと抜けたわけですよね。私も含めて。

今んなって考えてみるんですけど、水俣病事件ちゅうのは貴重な歴史的な大変な事件だったわけですよね。

ところが医学に丸投げしすぎちゃったんですよね。

なんか、水俣"病"だから、こりゃもう医者どんのするこってゆう風に放り投げたわけでしょ。

これがね、僕はいまだに水俣病が完璧でないというか、問題残してね。

半世紀にわたって水俣病に向き合い続けた医師・原田正純さんが、今年6月、急性骨髄性白血病で亡くなった。77歳だった。今年7月、水俣病の特別措置法に基づく被害者救済の申請受付が締め切られた。公式確認から56年。最終解決を目指すとされる国の救済策が閉ざされる一方で、なお多くの潜在的な被害者が残るとみられている。こうした現状に一貫して警鐘を鳴らし続け、常に患者に寄り添い続けたその人生を通して、原田さんは私たちにさまざまなメッセージを残した。

原田さんは、昭和35年、熊本大学の大学院生だった時から水俣病に関わり始め、亡くなるまで50年以上、常に現場に足を運び、水俣病患者を診てきた。昭和37年には、母親の胎盤は毒物を通すことはないとされていた、当時の医学界の常識を覆して、母親の胎内で水銀に冒された「胎児性水俣病」を証明した。以降、胎児性患者の人たちとのつきあいは亡くなるまで続き、一番の相談相手であり続けた。1軒1軒、未認定患者宅訪ねて、掘り起こしにも取り組んだ。

ETV特集「原田正純・水俣 未来への遺産」2012年11月4日(日)放送より

水銀に関する水俣条約(環境省)

平成29(2017)年8月16日発効

石牟礼 道子 (著), 価格:¥700

http://www.amazon.co.jp/dp/4062748150

ETV特集「花を奉る 石牟礼道子の世界」(2012/02/26放映)で、初期の頃から水俣病の診察をしてきた医師・原田正純(77歳)さんが話していました。原田医師は、水俣病の診断書を書いたり、裁判官を水俣病の患者の家へ案内するなど、水俣病の現状を訴えてきました。

そこがもう私と言うか、私たち医学の大失敗なんでね。

あの時あまりにも症状のひどい人がポコポコ出たもんですから、そこだけを見ていって家族みんながおんなじもんを食べたとかね、地域全体がおんなじもんを食べたという意識が、ポコっと抜けたわけですよね。私も含めて。

今んなって考えてみるんですけど、水俣病事件ちゅうのは貴重な歴史的な大変な事件だったわけですよね。

ところが医学に丸投げしすぎちゃったんですよね。

なんか、水俣"病"だから、こりゃもう医者どんのするこってゆう風に放り投げたわけでしょ。

これがね、僕はいまだに水俣病が完璧でないというか、問題残してね。

半世紀にわたって水俣病に向き合い続けた医師・原田正純さんが、今年6月、急性骨髄性白血病で亡くなった。77歳だった。今年7月、水俣病の特別措置法に基づく被害者救済の申請受付が締め切られた。公式確認から56年。最終解決を目指すとされる国の救済策が閉ざされる一方で、なお多くの潜在的な被害者が残るとみられている。こうした現状に一貫して警鐘を鳴らし続け、常に患者に寄り添い続けたその人生を通して、原田さんは私たちにさまざまなメッセージを残した。

原田さんは、昭和35年、熊本大学の大学院生だった時から水俣病に関わり始め、亡くなるまで50年以上、常に現場に足を運び、水俣病患者を診てきた。昭和37年には、母親の胎盤は毒物を通すことはないとされていた、当時の医学界の常識を覆して、母親の胎内で水銀に冒された「胎児性水俣病」を証明した。以降、胎児性患者の人たちとのつきあいは亡くなるまで続き、一番の相談相手であり続けた。1軒1軒、未認定患者宅訪ねて、掘り起こしにも取り組んだ。

ETV特集「原田正純・水俣 未来への遺産」2012年11月4日(日)放送より

水銀に関する水俣条約(環境省)

平成29(2017)年8月16日発効

2016年06月09日

週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!

週刊文春(2016年6月9日号)

産経記事で論争再燃

糖尿病、認知症、動脈硬化、EDにも効く?

小誌が水素水をいち早く取り上げ、商品別水素濃度を誌上計測したのが3年前。現在、水素水は動物実験ではなく、ヒトの臨床試験にも用いられるようになった。だが一方でいまだ懐疑的な眼差しも少なくない。水素水ははたして本物なのか。最新事情をリポートする。

美容や健康のため、多くの人が生活に取り入れ始めた水素水。最近は飲みきりタイプだけでなく、水素を発生させるサーバーも登場している。携帯ボトルタイプや、キッチンに設置する給水機型も発売され人気だ。

「この一、二年、問い合わせが増えたこともあり、昨年から専門コーナーを設けました。特に二十代~六十代の女性の需要が大きい」(家電量販店担当者)

ところが、この水素水ブームに冷水を浴びせるような記事が産経ニュース(ネット版)に掲載された。5月16日に配信された「【健康神話を検証する】美容、ダイエットと何かと話題の『水素水』実はかつてブームを巻き起こした『あの水』と同じだった・・・」。

記事の主旨は「水素水の多くは、電解還元水のことで、かつてアルカリイオン水と呼ばれたもの」であり、「中身は変わらないのに、(略)同じ『水』が名前を変えて売られ、あたかも新しい『水』として注目されているのが実情だ」というもの。さらに、市販の水素水は濃度が低いことを指摘し、「水素には何かの効果があるかもしれない。しかし、市販の水素水に効果があるかと言われれば、ゼロだろう」という。

この記事について、太田成男・日本医科大学大学院教授(細胞生物学分野)は次のように反論する。太田氏は2007年、世界に先駆けて分子状水素(H2以下、単に水素とする)が医学的に応用可能であることを示唆する論文を発表している。

また、著しく濃度の低いインチキ商品は別ですが、市販の水素水には効果がないという批判も間違いです。現に、研究現場や医療現場では市販の水素水が使われています。大規模な臨床試験も進んでおり、ニセ科学と混同して論じられるのは心外です」

水素は体内に取り込まれると活性酸素、中でも一番酸化作用が強いヒドロキシルラジカルに作用する。ヒドロキシルラジカルは細胞や遺伝子を傷つけ、老化や様々な疾患の原因の一つとなる。水素をガスやサプリメントの形で吸引する方法もあるが、より摂取しやすい形態として、水素水が選ばれているという。

太田氏が論文を世に問うてから約9年、研究は日進月歩で進み、マウスを使った動物実験からヒトを対象にした臨床試験へとステージが移行している。

去る5月28日、29日に横浜で開催され、250名の参加者を集めた「日本分子状水素医学生物学会」設立記念大会(第六回年会)では、その研究成果が報告された。

順天堂越谷病院の頼高朝子准教授は、高濃度水素水によるパーキンソン病治療の臨床試験を行ってきた。

「18名の患者を無作為に、1日1リットルの水素水を飲む群と、普通の水を飲む群に分け、48週間飲み続けてもらい、UPDRSというパーキンソン病の重症度を見る指標で比べてみました。患者も医師も、どちらが水素水を飲んでいるか、結果が出るまでわからない二重盲検試験です」

すると、水素水群はUPDRSのスコアが改善し、そうでない群は悪化するという、有意差が出たという。

また、認知症研究の第一人者である朝田隆・東京医科歯科大学医学部附属病院特任教授は、前出の太田氏と共同で臨床試験を行っている。対象は認知症予備軍であるMCI(軽度認知障害)と診断された74名。毎日500ミリリットルの水素水を飲んだグループは、普通の水を飲んだグループに比べて「ADAS-cob」というアルツハイマー型認知症を評価する試験の平均スコアが上回る結果が出た。朝田氏は現在、論文を執筆中だという。

メタボ対策やアンチエイジングについても研究が進んでいる。梶山内科クリニックの梶山静夫院長は、京都府立医科大学長の吉川敏一教授とともに臨床試験を行った。

「30名のII型糖尿病患者と、糖尿病予備軍である境界型糖尿病の六名に、市販されている高濃度水素水300ミリリットルを1日3パック、八週間飲み続けてもらい、一定期間後に水素なしの水を同様の量、同様の期間、飲んでもらうというクロスオーバーニ重盲検試験を実施しました。

すると、水素水を飲み続けた期間は、血中LDLコレステロール濃度が有意に改善し、血糖値、インスリン値も下がった。糖尿病患者における糖質、脂質代謝の改善効果があるという結果がでました。さらに、高血糖状態を引き起こし、メタボからH型糖尿病へと移行させるインスリン抵抗性が改善する傾向も見られました。高濃度水素水は糖尿病発症を予防する可能性があると考えられます」

梶山氏は水素水を飲んでいる男性患者からこんな話も聞かされたという。

「ある六十代男性から、『実は最近、朝勃ちするようになったんです』と告白されたのです。彼に限らず、『勃起するようになった』と話す人が、思いのほか多いので驚きました。糖尿病は動脈硬化の原因でもあり、ED(勃起不全)は動脈硬化や神経障害のひとつの症状でもある。水素水で糖尿病が改善されたことで、EDにも良い影響が見られたということでしょう」

こうした臨床研究を、否定派はどう受け止めるのか。前述の産経記事で「市販の水素水は効果ゼロ」とコメントした東大名誉教授の唐木英明氏に話を聞いた。

「水素水が医療現場で導入され始め、いくつかの疾患において症状緩和に効果があるかもしれないという論文が蓄積されつつあることは、承知しています。水素の臨床応用研究が偽科学だと考えたことはなく、今後に期待しています。

ただ、市販されている水素水商品はあくまで健康食品であり、健康な成人が摂取するものです。疾患がある人に効果があるからといって、健康の維持や病気の予防に効果があるとは言えませんし、科学的データも私の知る限りない。風邪予防のために風邪薬を毎日飲む人がいないように、日常的に水素水を摂取したところで、疾患予防につながるとは思えません」

また同じく記事に登場し、『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』(PHP新書)の著者でもある明大教授の石川幹人氏(情報コミュニケーション学部)もこう語る。

「分子状水素が充填された水素水と、電解還元水が別物であることは理解しております。ただ、どちらにしても、作用メカニズムの理論がなく、臨床の現場で特定の疾患の改善を裏づけるデータがあったとしても、病気でない人に与えるのは不安が残る。水素水研究はまだほんの入口段階です」

こうした批判について、再び太田氏が反論する。

「唐木先生は『風邪予防のために風邪薬を飲み続ける人はいない』という例え話をされたそうですが、化学物質を摂取するのとでは話の次元が違います。水素はもともと化学反応を起こしにくい『不活性分子』です。あくまで酸化力の強い活性酸素に反応するのです。

体内に入った水素は二、三時間で呼気とともに排出されます。水素水に入っている程度の量の水素であれば、人の体に安全であることは長年の研究結果からわかっています。健康な成人が摂取することにリスクは見当たりません。健康な成人についての研究成果がないとの指摘もありましたが、それも間違いです」

健康な20歳から48歳の男女26名に、起床時と夕食時に高濃度水素水か水素の入っていない水を4週間、摂取するクロスオーバーニ重盲検試験を行った。すると「睡眠の質」を測る「ピッツバーグ睡眠質問票」による評価が有意に改善した。さらに心電図と脈波計測で「疲労度」を評価したところ、交感神経活動が有意に抑えられていた。日常生活での疲労を軽減、改善する効果があることを立証したのだ。

今回行われた分子状水素医学生物学会に参加していた医療関係者はこう話す。

「太田先生の論文が発表される以前、確かに水素は哺乳類細胞では何ら効果を発揮しないというのが常識でした。それが約十年でガラリと変わった。しかし、医療分野での研究成果が、正しく市販の水素水に反映されているとは言い難く、中には『マイナス水素イオン』『プラズマ水素』『活性水素』などと称した、水素の入っていない水やサプリ等が出回っているのが現実なのです。水を電気分解するアルカリイオン水製造機を、そのまま『水素水製造サーバー』として販売している企業もあります」

産経記事では、国民生活センターが今年3月、2業者が販売する水素水生成器(注:アクアクローバー)について消費者に注意喚起を求めたことを指摘している。これらは水道水を電気分解するタイプのものだ。

こうした商品による誤解が大きなネックになっているという。太田氏は「未知の部分が大きいことは事実」としつつ、「治療だけでなく、認知症など研究が途上にある疾患予防について、水素水がインパクトを与える可能性は大きいのです。根拠のない水素水批判には、きちんと反論していこうと考えています」と話す。

患者からは大きな期待が寄せられている。

■参考■

産経ニュース 2016年5月24日

「『水素水』はかつてブームを巻き起こした『あの水』と同じだった」…産経ニュース記事に日本医科大の太田成男教授が反論

産経ニュース 2016年5月31日

日本医科大の太田成男教授の主張には明らかな誤認がある 公益財団法人食の安全・安心財団理事長・唐木英明(東大名誉教授)

疑似科学とされるものの科学性評定サイト

アルカリイオン水と水素水は、別物です。

http://shigeo-ohta.com/topics110/

水素医学に関する臨床論文の発表:こんなに進んでいる臨床試験

http://shigeo-ohta.com/topics101/

産経記事で論争再燃

糖尿病、認知症、動脈硬化、EDにも効く?

水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!

小誌が水素水をいち早く取り上げ、商品別水素濃度を誌上計測したのが3年前。現在、水素水は動物実験ではなく、ヒトの臨床試験にも用いられるようになった。だが一方でいまだ懐疑的な眼差しも少なくない。水素水ははたして本物なのか。最新事情をリポートする。

美容や健康のため、多くの人が生活に取り入れ始めた水素水。最近は飲みきりタイプだけでなく、水素を発生させるサーバーも登場している。携帯ボトルタイプや、キッチンに設置する給水機型も発売され人気だ。

「この一、二年、問い合わせが増えたこともあり、昨年から専門コーナーを設けました。特に二十代~六十代の女性の需要が大きい」(家電量販店担当者)

ところが、この水素水ブームに冷水を浴びせるような記事が産経ニュース(ネット版)に掲載された。5月16日に配信された「【健康神話を検証する】美容、ダイエットと何かと話題の『水素水』実はかつてブームを巻き起こした『あの水』と同じだった・・・」。

記事の主旨は「水素水の多くは、電解還元水のことで、かつてアルカリイオン水と呼ばれたもの」であり、「中身は変わらないのに、(略)同じ『水』が名前を変えて売られ、あたかも新しい『水』として注目されているのが実情だ」というもの。さらに、市販の水素水は濃度が低いことを指摘し、「水素には何かの効果があるかもしれない。しかし、市販の水素水に効果があるかと言われれば、ゼロだろう」という。

この記事について、太田成男・日本医科大学大学院教授(細胞生物学分野)は次のように反論する。太田氏は2007年、世界に先駆けて分子状水素(H2以下、単に水素とする)が医学的に応用可能であることを示唆する論文を発表している。

アルカリイオン水は別物です

「産経ニュースが指摘する『アルカリイオン水』ですが、まず、水素が溶けているとしても量が少ない。水素はアルカリ性にしないし、水素水を作るのに電気分解の必要もないので、一般の水素水とは別物と考えた方がいいです。水を電気分解して生成した『電解還元水(=アルカリイオン水)』が『電解水素水』と称して売られているとしていますが、水素水の全部がアルカリイオン水というわけではなく、本物というべき水素水は、天然水などに圧力をかけて水素ガスを溶かし込んで作るのです。また、著しく濃度の低いインチキ商品は別ですが、市販の水素水には効果がないという批判も間違いです。現に、研究現場や医療現場では市販の水素水が使われています。大規模な臨床試験も進んでおり、ニセ科学と混同して論じられるのは心外です」

水素は体内に取り込まれると活性酸素、中でも一番酸化作用が強いヒドロキシルラジカルに作用する。ヒドロキシルラジカルは細胞や遺伝子を傷つけ、老化や様々な疾患の原因の一つとなる。水素をガスやサプリメントの形で吸引する方法もあるが、より摂取しやすい形態として、水素水が選ばれているという。

太田氏が論文を世に問うてから約9年、研究は日進月歩で進み、マウスを使った動物実験からヒトを対象にした臨床試験へとステージが移行している。

去る5月28日、29日に横浜で開催され、250名の参加者を集めた「日本分子状水素医学生物学会」設立記念大会(第六回年会)では、その研究成果が報告された。

順天堂越谷病院の頼高朝子准教授は、高濃度水素水によるパーキンソン病治療の臨床試験を行ってきた。

「18名の患者を無作為に、1日1リットルの水素水を飲む群と、普通の水を飲む群に分け、48週間飲み続けてもらい、UPDRSというパーキンソン病の重症度を見る指標で比べてみました。患者も医師も、どちらが水素水を飲んでいるか、結果が出るまでわからない二重盲検試験です」

すると、水素水群はUPDRSのスコアが改善し、そうでない群は悪化するという、有意差が出たという。

六十代男性は嬉しい変化を告白

「2013年からは大学病院など全国14施設において、178名の患者を対象にした臨床試験が始まっています。最後の患者の登録終了は昨年9月で、試験結果の公表は来年夏以降になる予定です」(同前)また、認知症研究の第一人者である朝田隆・東京医科歯科大学医学部附属病院特任教授は、前出の太田氏と共同で臨床試験を行っている。対象は認知症予備軍であるMCI(軽度認知障害)と診断された74名。毎日500ミリリットルの水素水を飲んだグループは、普通の水を飲んだグループに比べて「ADAS-cob」というアルツハイマー型認知症を評価する試験の平均スコアが上回る結果が出た。朝田氏は現在、論文を執筆中だという。

メタボ対策やアンチエイジングについても研究が進んでいる。梶山内科クリニックの梶山静夫院長は、京都府立医科大学長の吉川敏一教授とともに臨床試験を行った。

「30名のII型糖尿病患者と、糖尿病予備軍である境界型糖尿病の六名に、市販されている高濃度水素水300ミリリットルを1日3パック、八週間飲み続けてもらい、一定期間後に水素なしの水を同様の量、同様の期間、飲んでもらうというクロスオーバーニ重盲検試験を実施しました。

すると、水素水を飲み続けた期間は、血中LDLコレステロール濃度が有意に改善し、血糖値、インスリン値も下がった。糖尿病患者における糖質、脂質代謝の改善効果があるという結果がでました。さらに、高血糖状態を引き起こし、メタボからH型糖尿病へと移行させるインスリン抵抗性が改善する傾向も見られました。高濃度水素水は糖尿病発症を予防する可能性があると考えられます」

梶山氏は水素水を飲んでいる男性患者からこんな話も聞かされたという。

「ある六十代男性から、『実は最近、朝勃ちするようになったんです』と告白されたのです。彼に限らず、『勃起するようになった』と話す人が、思いのほか多いので驚きました。糖尿病は動脈硬化の原因でもあり、ED(勃起不全)は動脈硬化や神経障害のひとつの症状でもある。水素水で糖尿病が改善されたことで、EDにも良い影響が見られたということでしょう」

こうした臨床研究を、否定派はどう受け止めるのか。前述の産経記事で「市販の水素水は効果ゼロ」とコメントした東大名誉教授の唐木英明氏に話を聞いた。

「水素水が医療現場で導入され始め、いくつかの疾患において症状緩和に効果があるかもしれないという論文が蓄積されつつあることは、承知しています。水素の臨床応用研究が偽科学だと考えたことはなく、今後に期待しています。

ただ、市販されている水素水商品はあくまで健康食品であり、健康な成人が摂取するものです。疾患がある人に効果があるからといって、健康の維持や病気の予防に効果があるとは言えませんし、科学的データも私の知る限りない。風邪予防のために風邪薬を毎日飲む人がいないように、日常的に水素水を摂取したところで、疾患予防につながるとは思えません」

また同じく記事に登場し、『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』(PHP新書)の著者でもある明大教授の石川幹人氏(情報コミュニケーション学部)もこう語る。

「分子状水素が充填された水素水と、電解還元水が別物であることは理解しております。ただ、どちらにしても、作用メカニズムの理論がなく、臨床の現場で特定の疾患の改善を裏づけるデータがあったとしても、病気でない人に与えるのは不安が残る。水素水研究はまだほんの入口段階です」

こうした批判について、再び太田氏が反論する。

「唐木先生は『風邪予防のために風邪薬を飲み続ける人はいない』という例え話をされたそうですが、化学物質を摂取するのとでは話の次元が違います。水素はもともと化学反応を起こしにくい『不活性分子』です。あくまで酸化力の強い活性酸素に反応するのです。

体内に入った水素は二、三時間で呼気とともに排出されます。水素水に入っている程度の量の水素であれば、人の体に安全であることは長年の研究結果からわかっています。健康な成人が摂取することにリスクは見当たりません。健康な成人についての研究成果がないとの指摘もありましたが、それも間違いです」

睡眠の質と疲労度も改善

健康な成人を対象にした研究では、2015年5月に大阪市立大学が理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センターとの共同研究結果を発表している。健康な20歳から48歳の男女26名に、起床時と夕食時に高濃度水素水か水素の入っていない水を4週間、摂取するクロスオーバーニ重盲検試験を行った。すると「睡眠の質」を測る「ピッツバーグ睡眠質問票」による評価が有意に改善した。さらに心電図と脈波計測で「疲労度」を評価したところ、交感神経活動が有意に抑えられていた。日常生活での疲労を軽減、改善する効果があることを立証したのだ。

今回行われた分子状水素医学生物学会に参加していた医療関係者はこう話す。

「太田先生の論文が発表される以前、確かに水素は哺乳類細胞では何ら効果を発揮しないというのが常識でした。それが約十年でガラリと変わった。しかし、医療分野での研究成果が、正しく市販の水素水に反映されているとは言い難く、中には『マイナス水素イオン』『プラズマ水素』『活性水素』などと称した、水素の入っていない水やサプリ等が出回っているのが現実なのです。水を電気分解するアルカリイオン水製造機を、そのまま『水素水製造サーバー』として販売している企業もあります」

産経記事では、国民生活センターが今年3月、2業者が販売する水素水生成器(注:アクアクローバー)について消費者に注意喚起を求めたことを指摘している。これらは水道水を電気分解するタイプのものだ。

こうした商品による誤解が大きなネックになっているという。太田氏は「未知の部分が大きいことは事実」としつつ、「治療だけでなく、認知症など研究が途上にある疾患予防について、水素水がインパクトを与える可能性は大きいのです。根拠のない水素水批判には、きちんと反論していこうと考えています」と話す。

患者からは大きな期待が寄せられている。

■参考■

産経ニュース 2016年5月24日

「『水素水』はかつてブームを巻き起こした『あの水』と同じだった」…産経ニュース記事に日本医科大の太田成男教授が反論

産経ニュース 2016年5月31日

日本医科大の太田成男教授の主張には明らかな誤認がある 公益財団法人食の安全・安心財団理事長・唐木英明(東大名誉教授)

疑似科学とされるものの科学性評定サイト

アルカリイオン水と水素水は、別物です。

http://shigeo-ohta.com/topics110/

水素医学に関する臨床論文の発表:こんなに進んでいる臨床試験

http://shigeo-ohta.com/topics101/

2015年11月14日

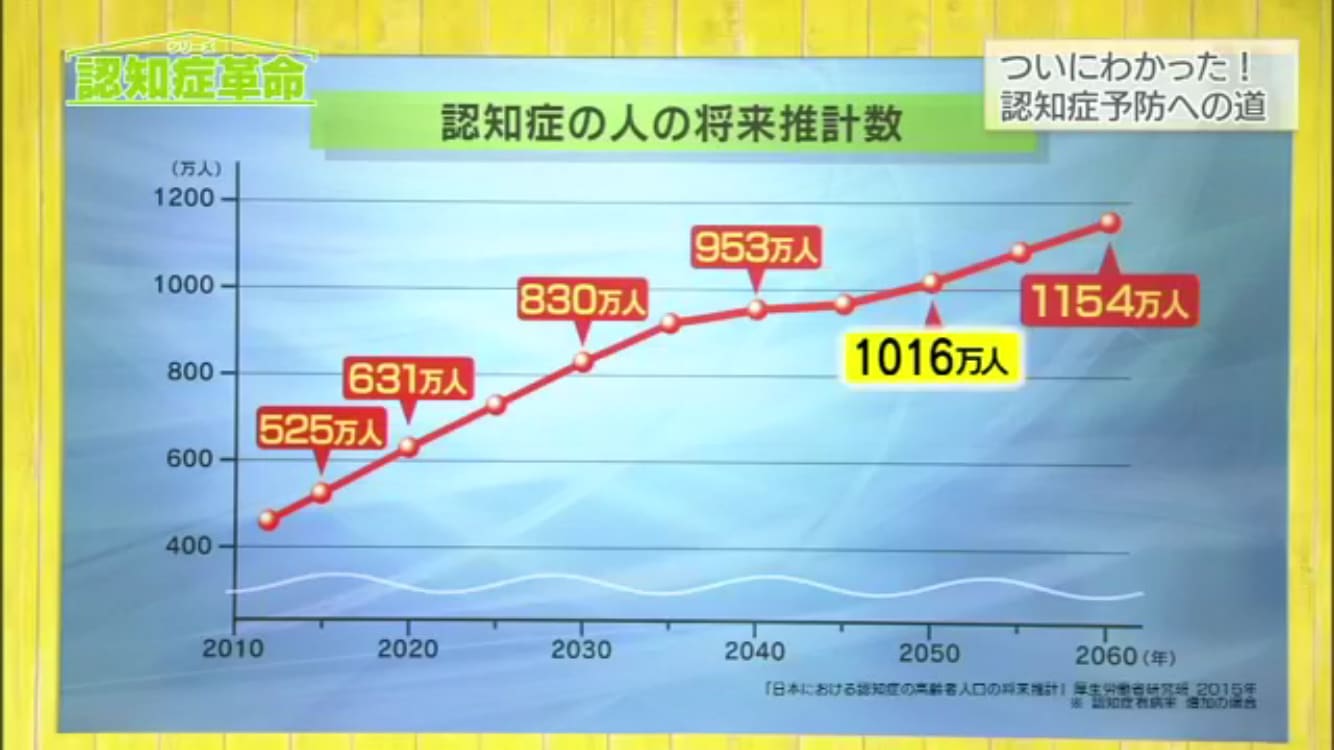

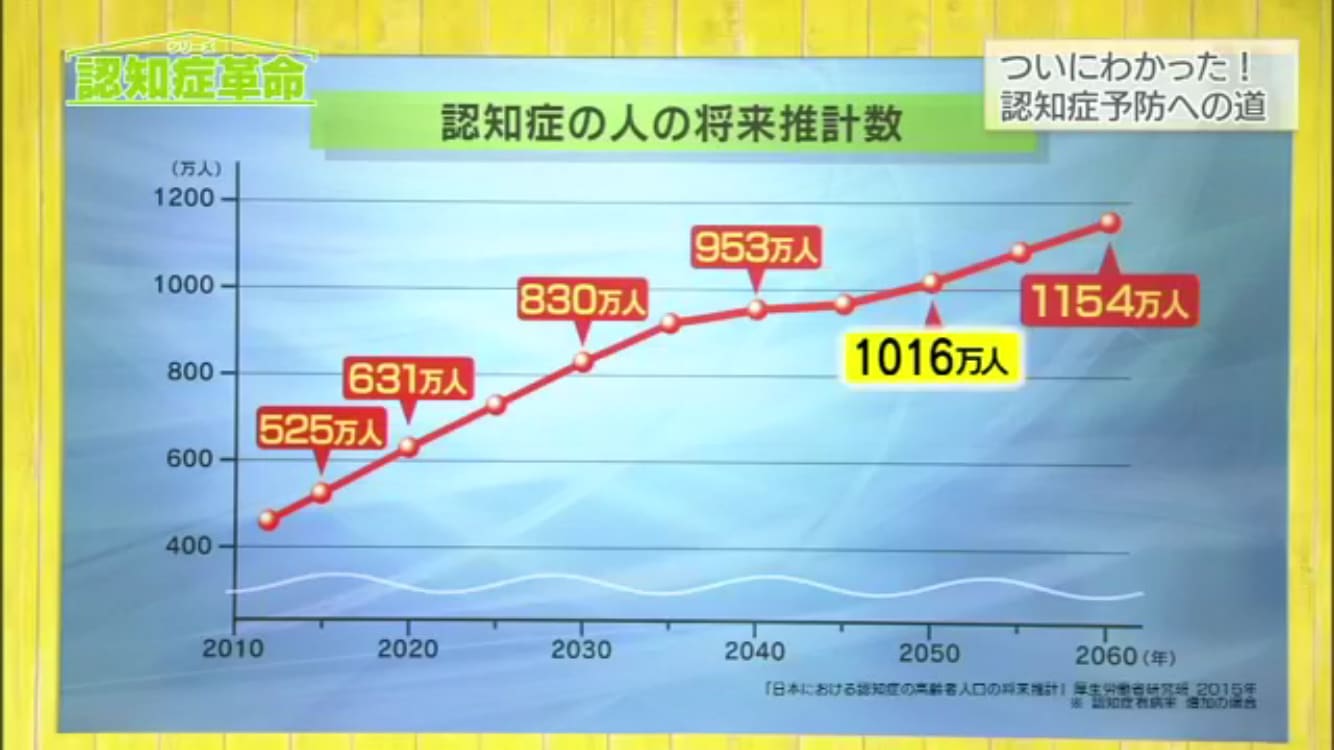

NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道

NHKスペシャル

シリーズ認知症革命

認知症800万人時代 第1回 ついにわかった!予防への道

2015年11月14日(土)午後9時00分~9時49分

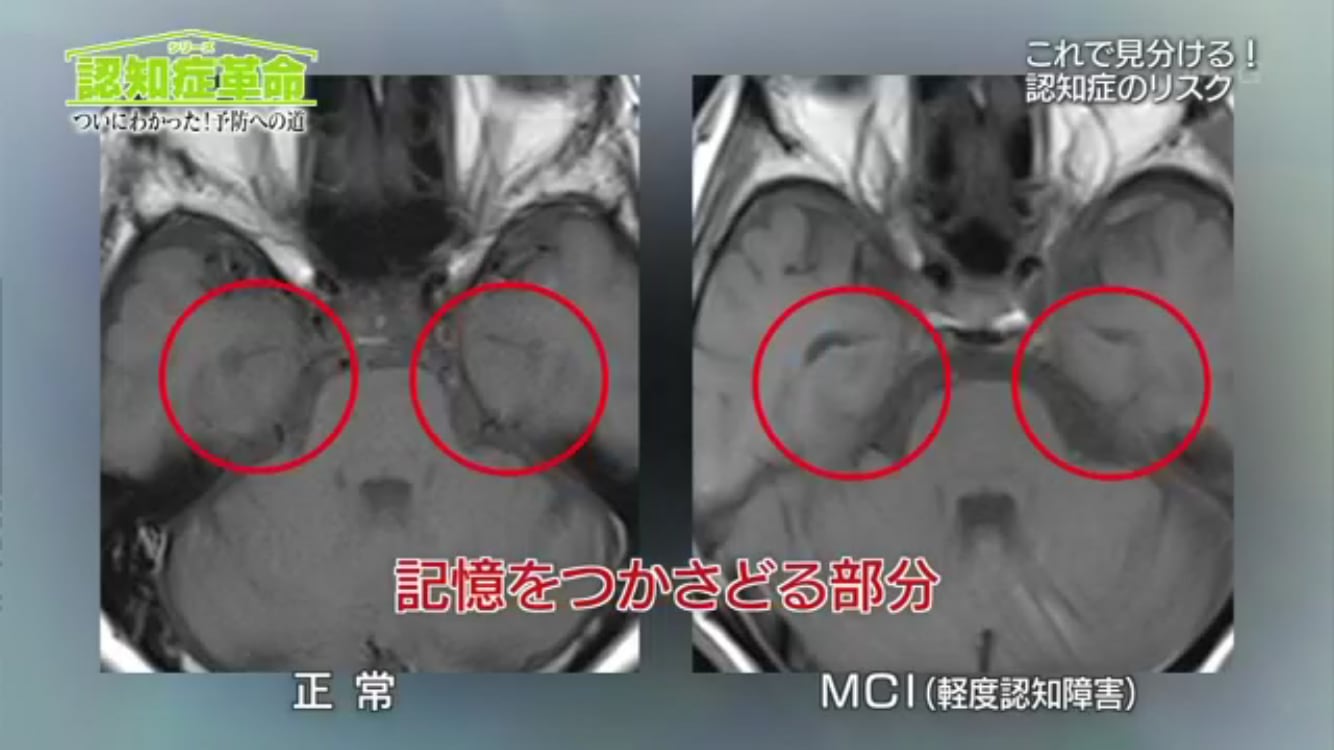

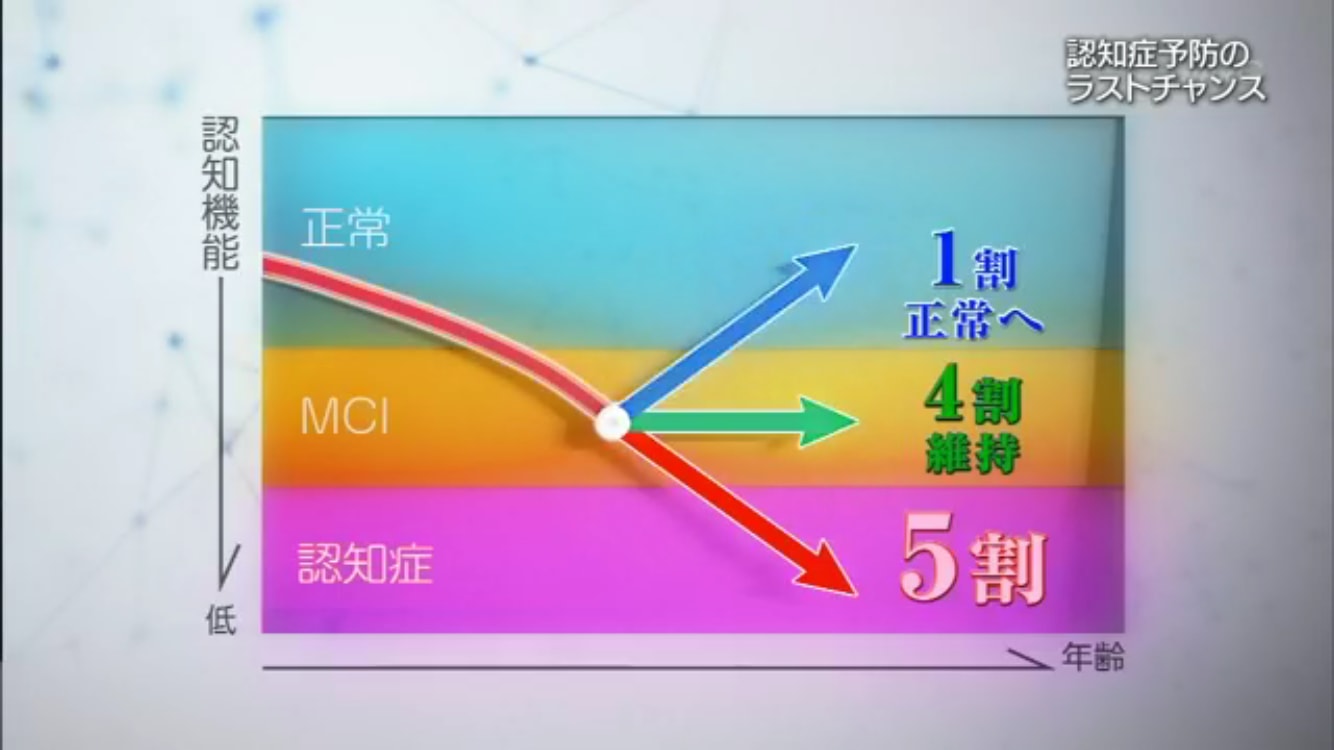

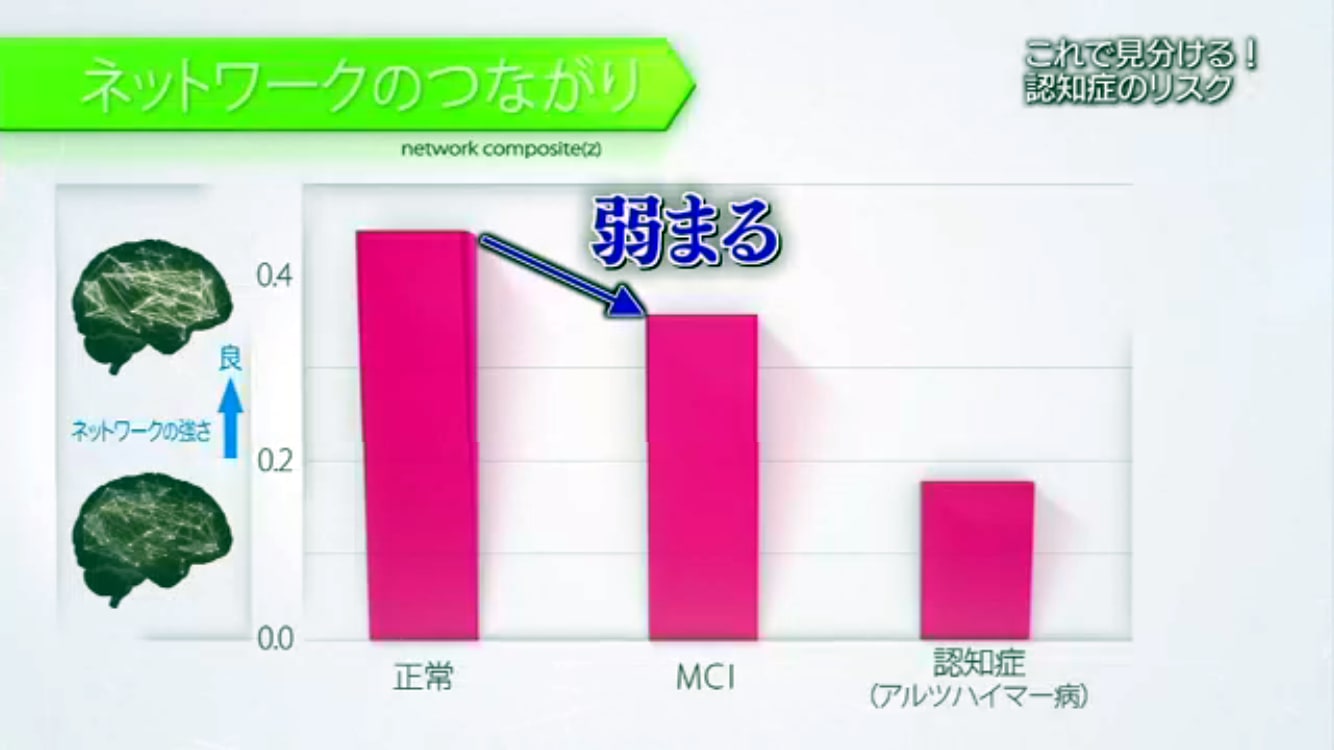

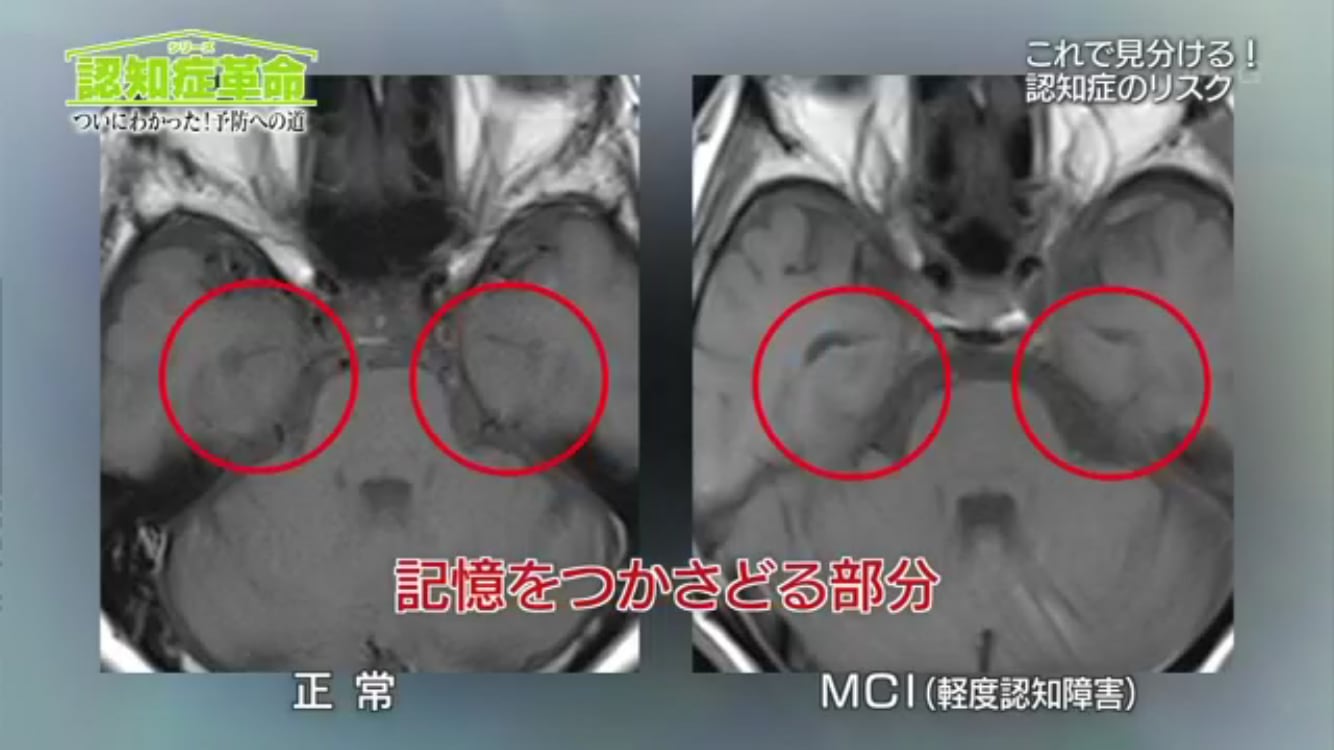

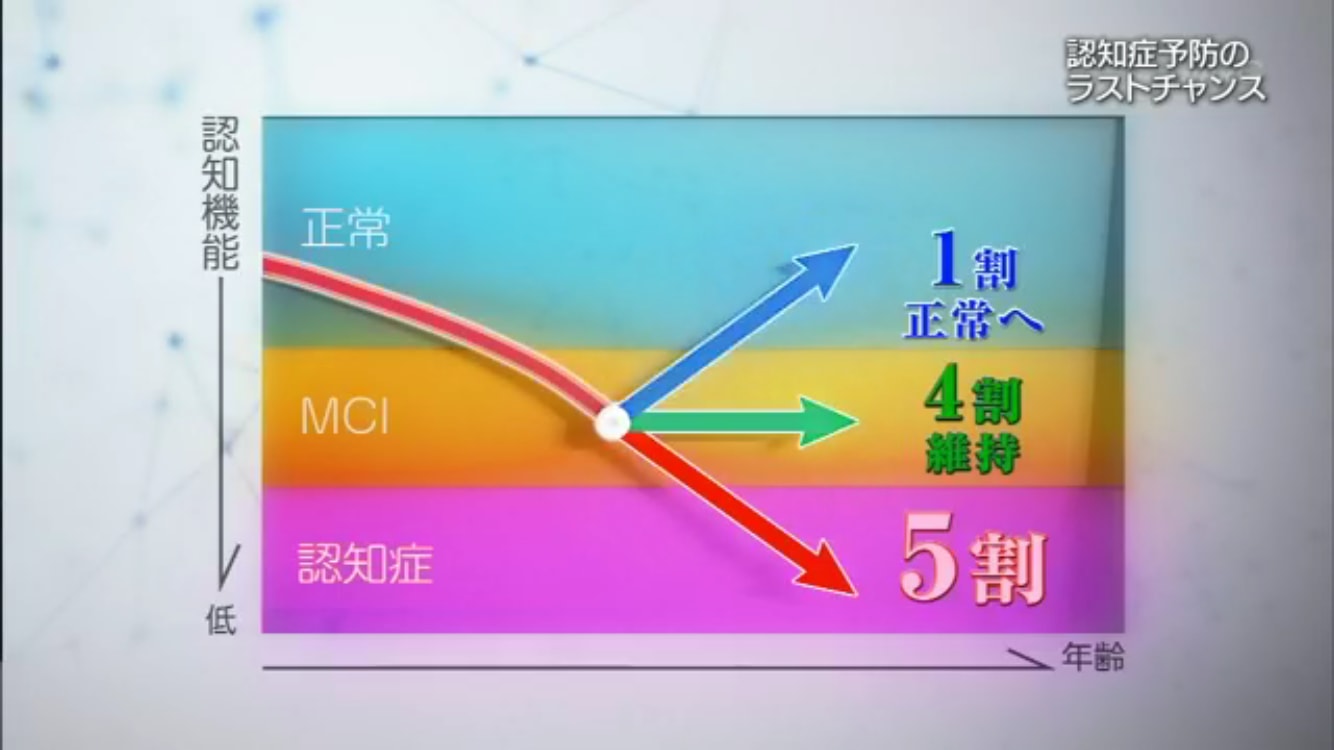

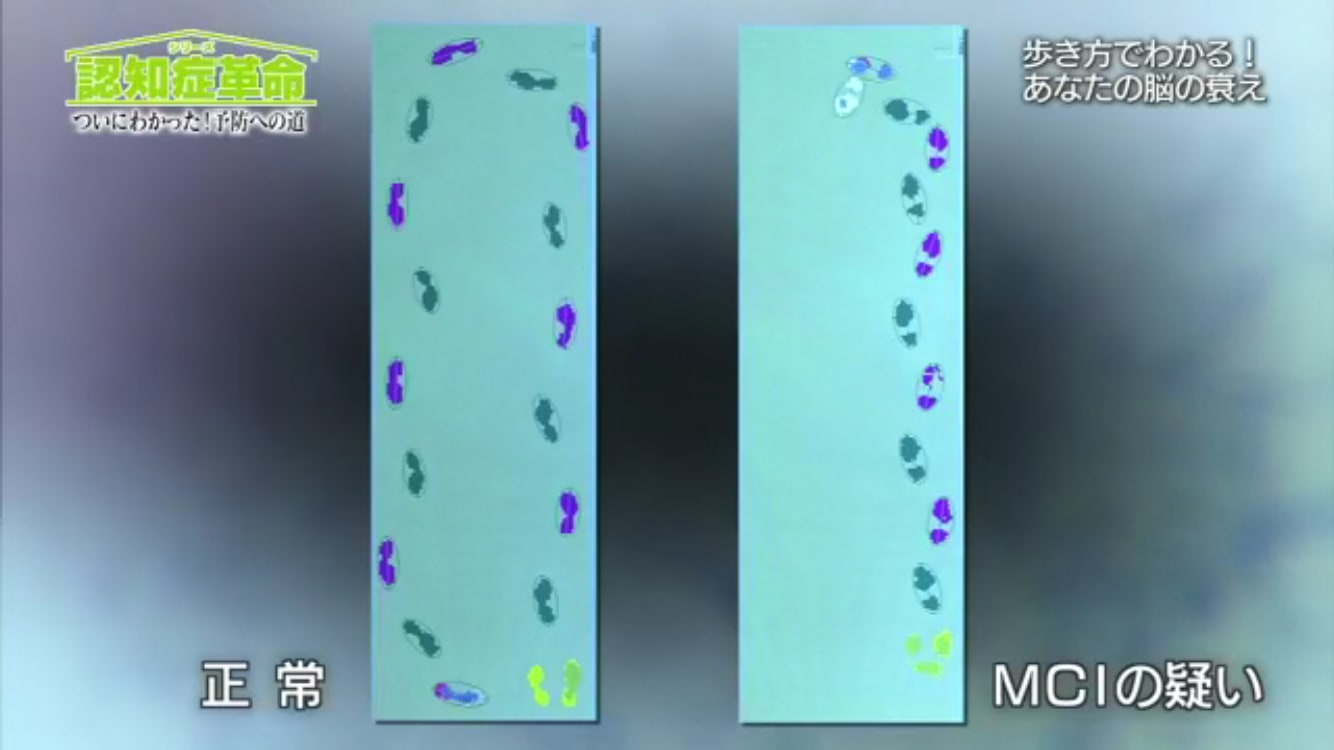

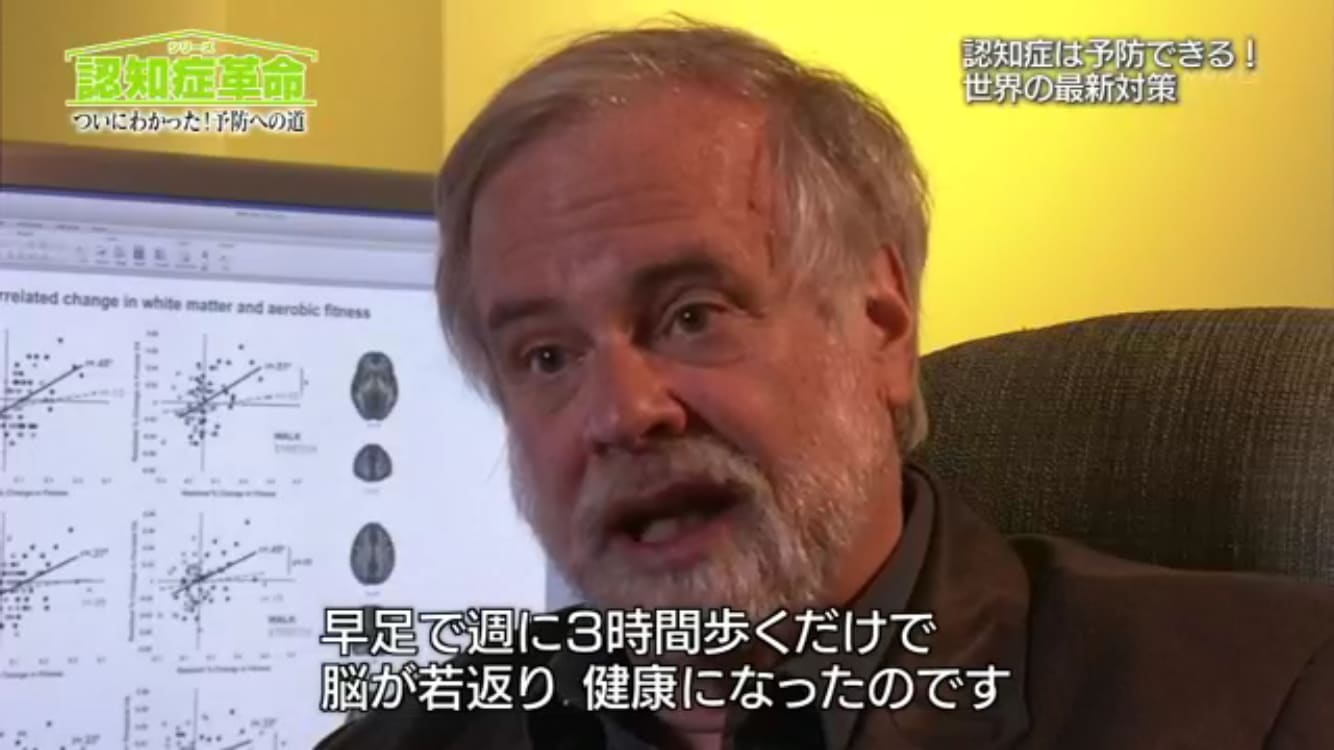

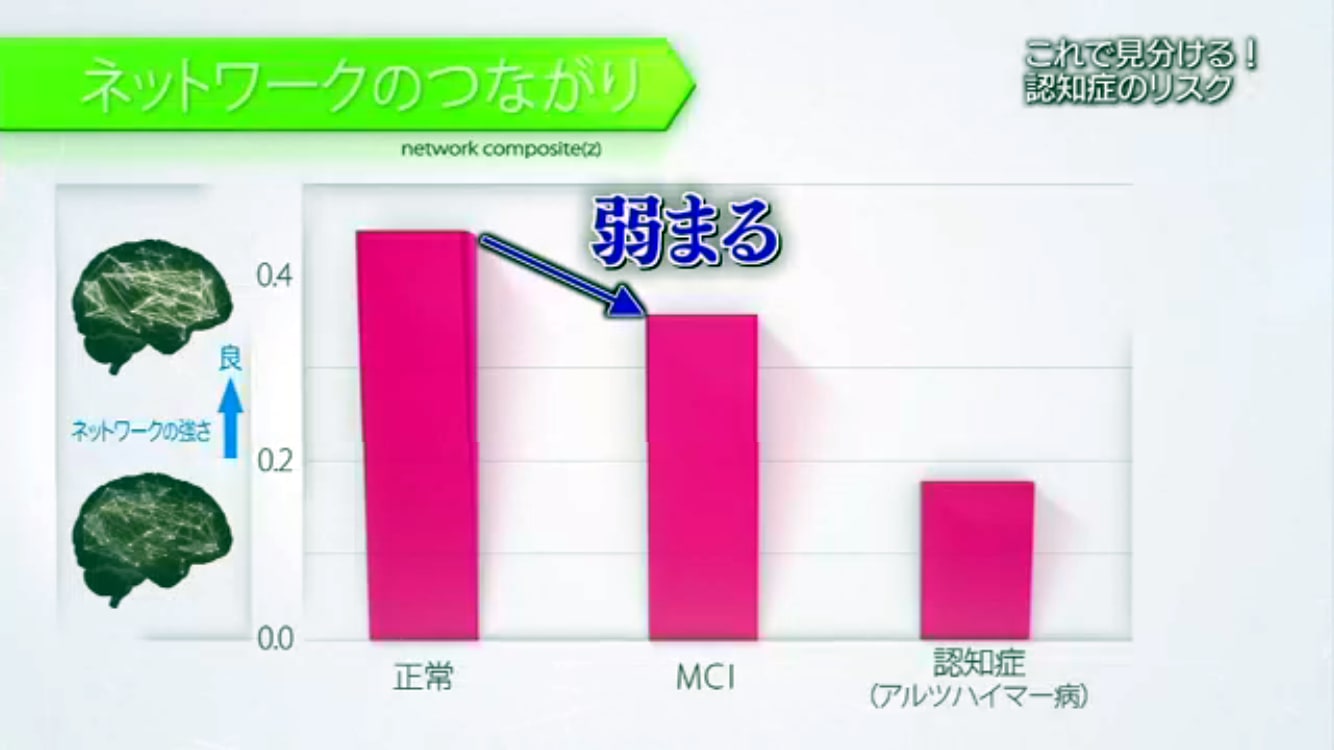

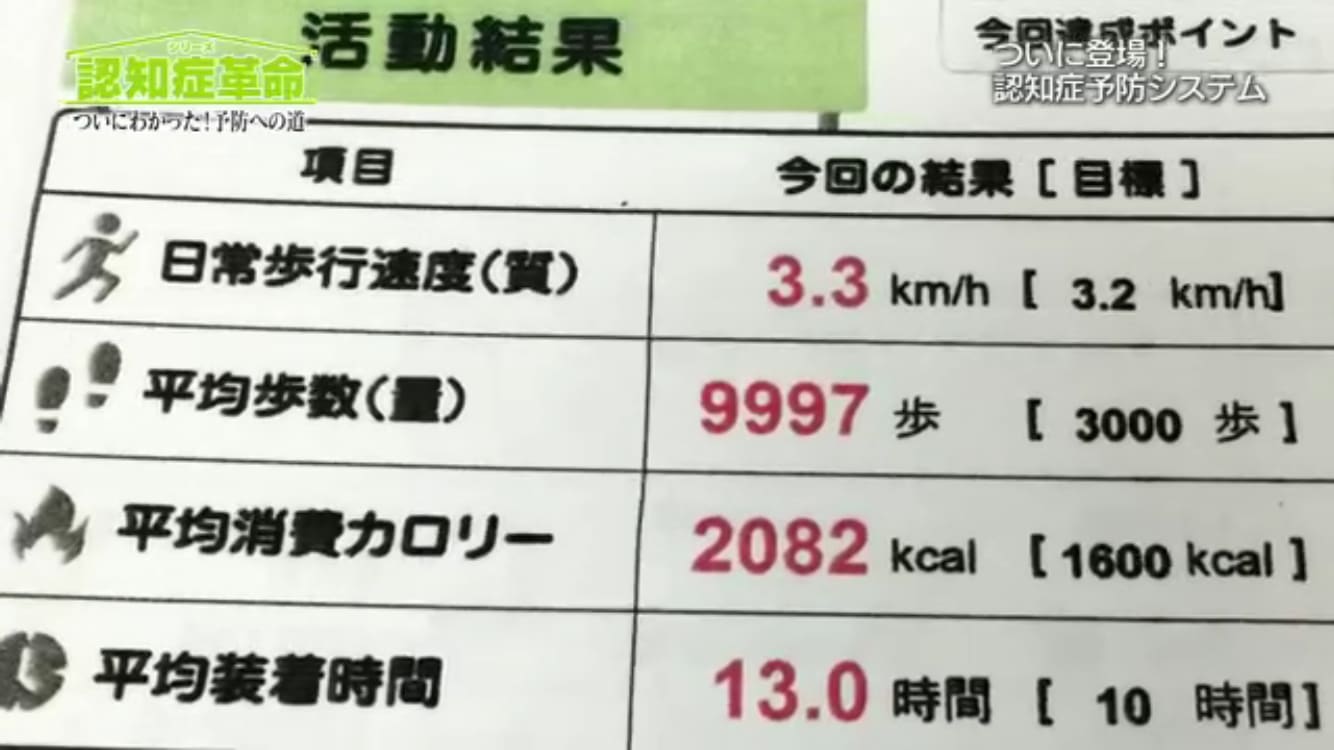

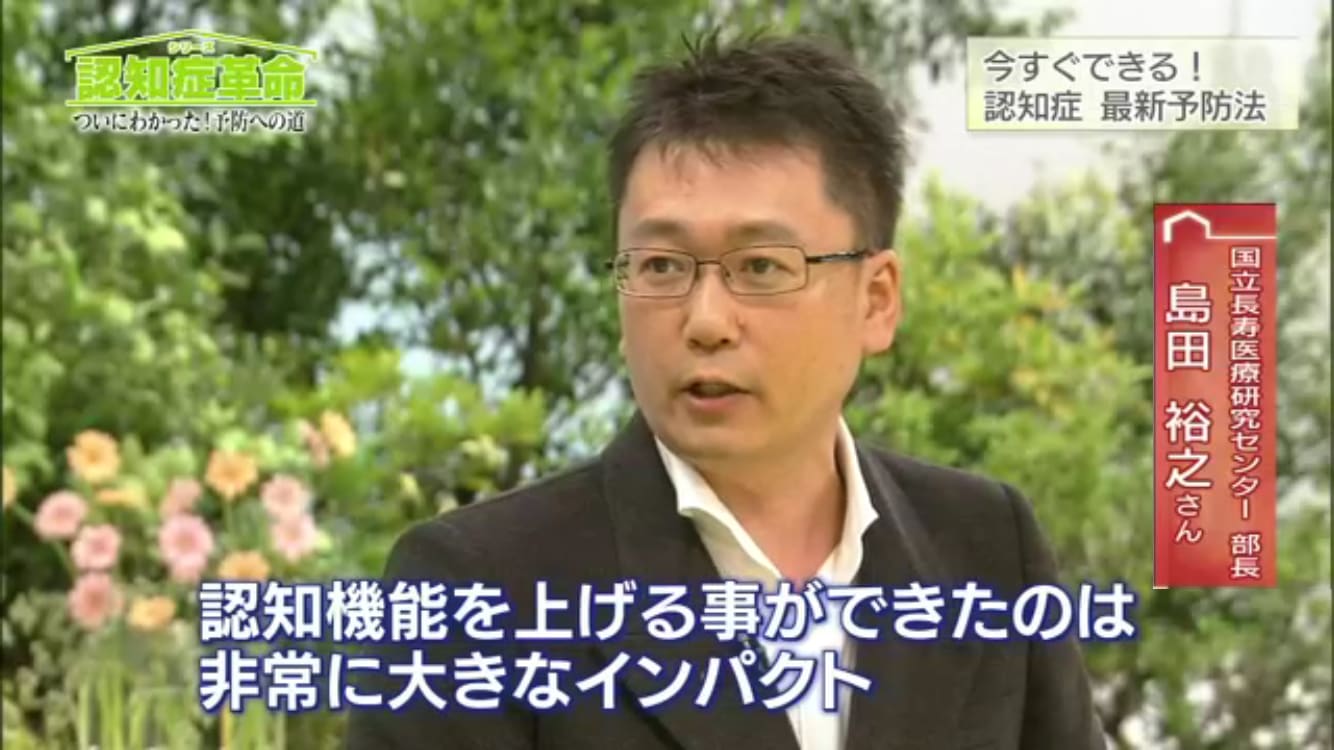

第1回のテーマは、進歩が目覚ましい「認知症予防」の最前線。今回とくに注目するのは、“MCI”(軽度認知障害)と呼ばれる認知症の一歩手前の段階だ。最近の研究で、MCIの段階で発見して対策を行えば、認知症への進行を食い止め、予防できる可能性が明らかになってきた。

重要なのは、自分や家族がMCIかどうかをいち早く見極めること。

MCIの人に見られる変化の例

1. 外出するのが面倒

2. 外出時の服装に気をつかわなくなった

3. 同じことを何回も話すことが増えたと言われる

4. 小銭での計算が面倒 お札で払うようになった

5. 手の込んだ料理を作らなくなった

6. 味付けが変わったと言われる

7. 車をこすることが増えた

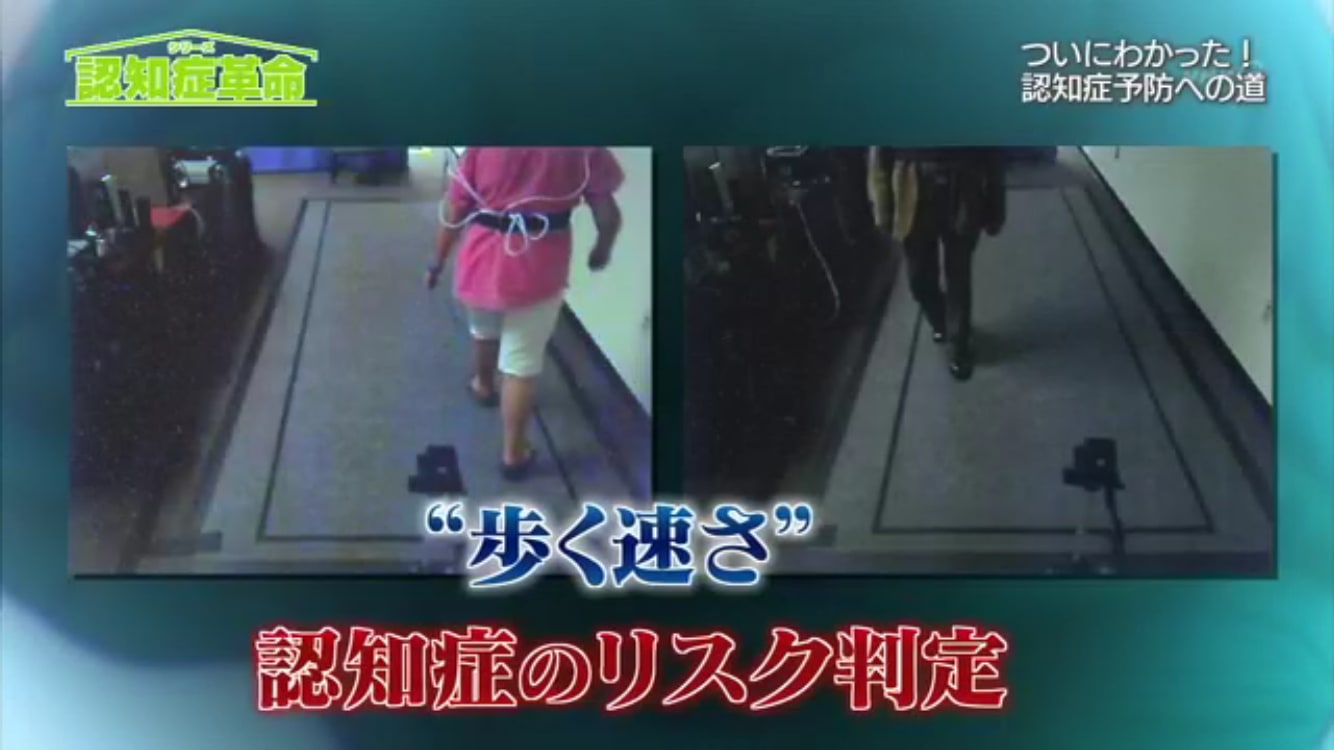

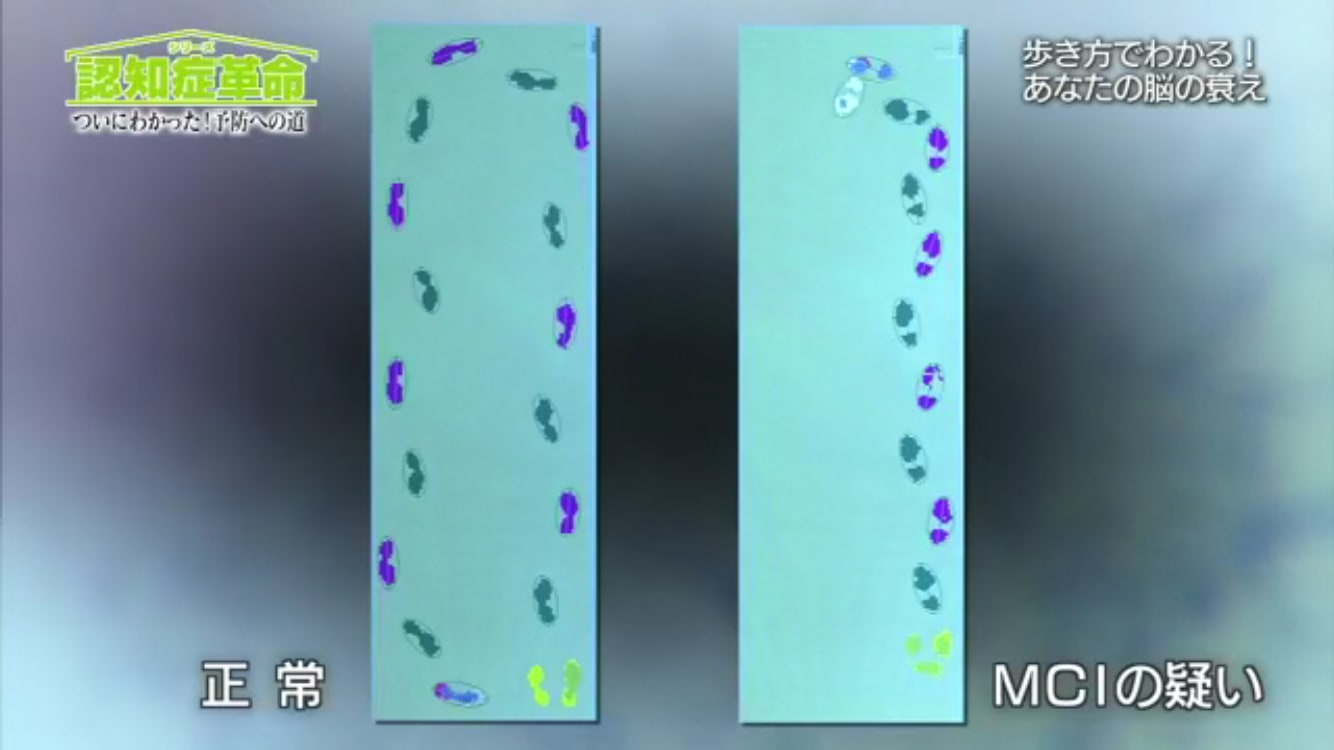

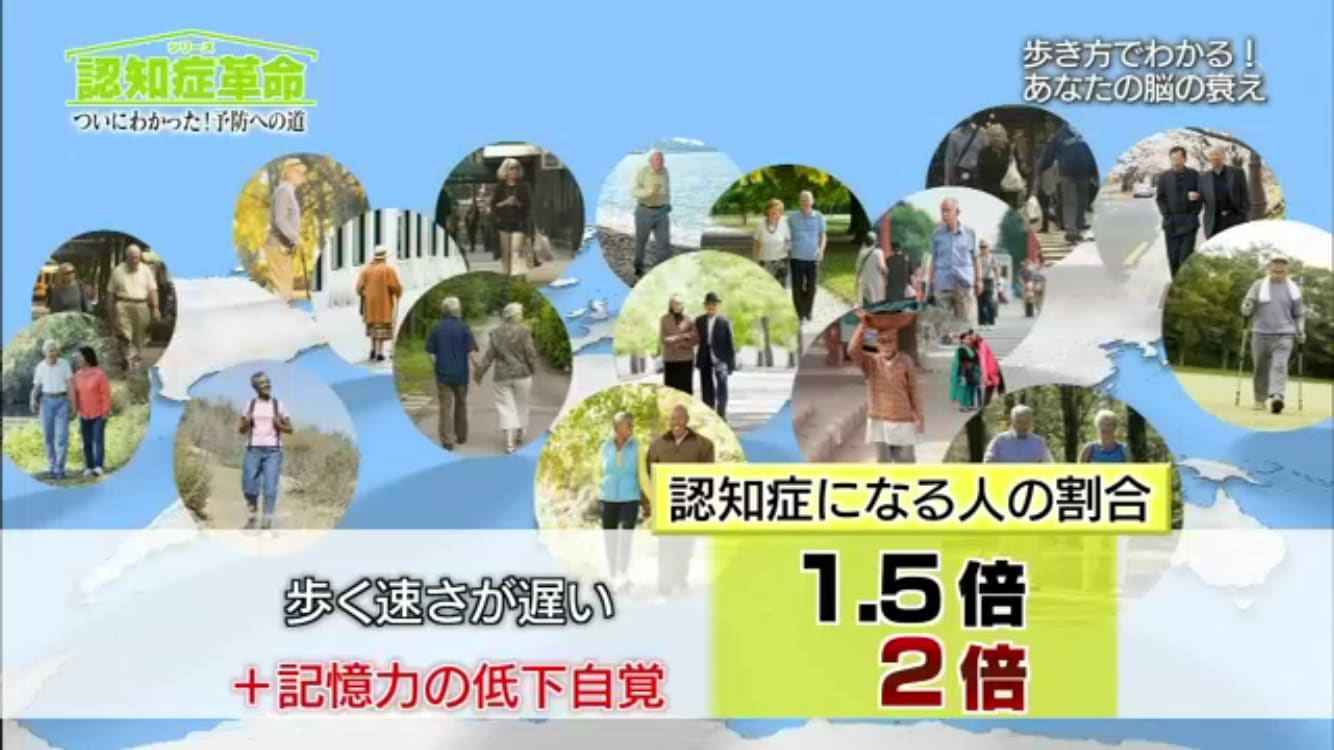

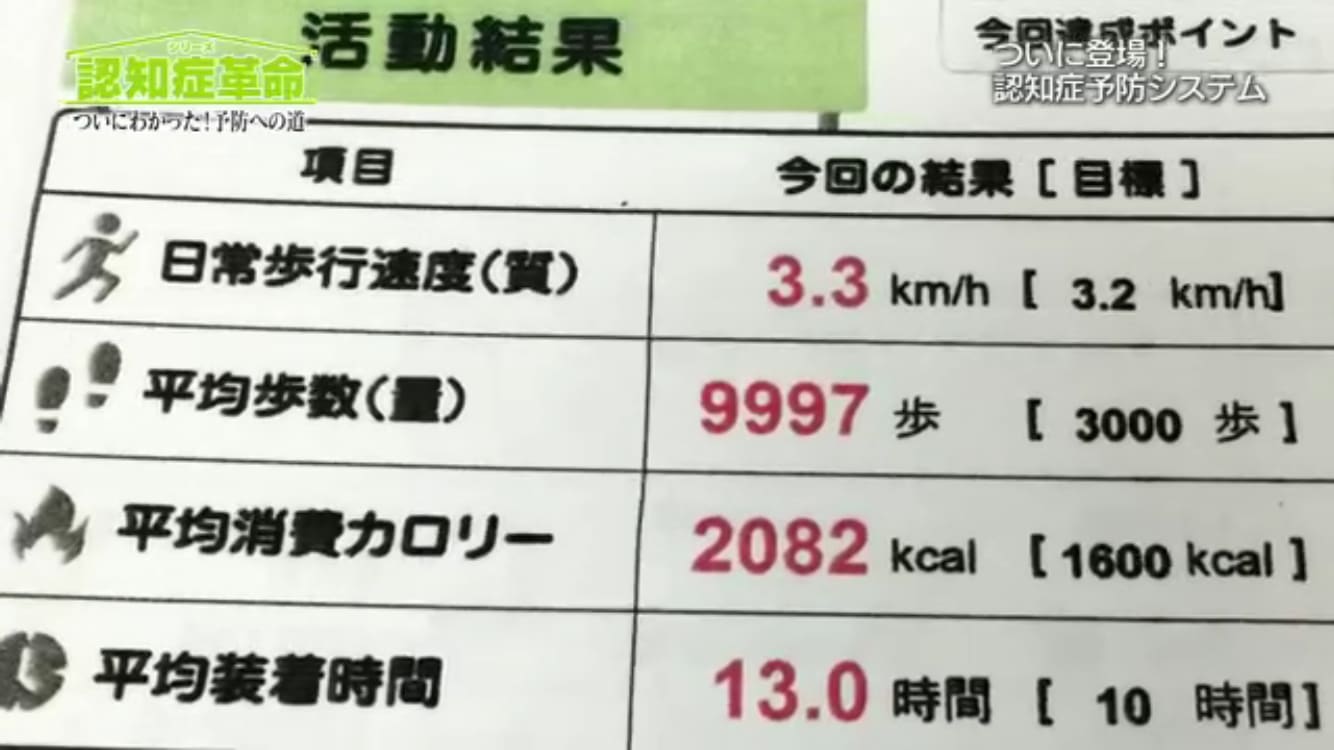

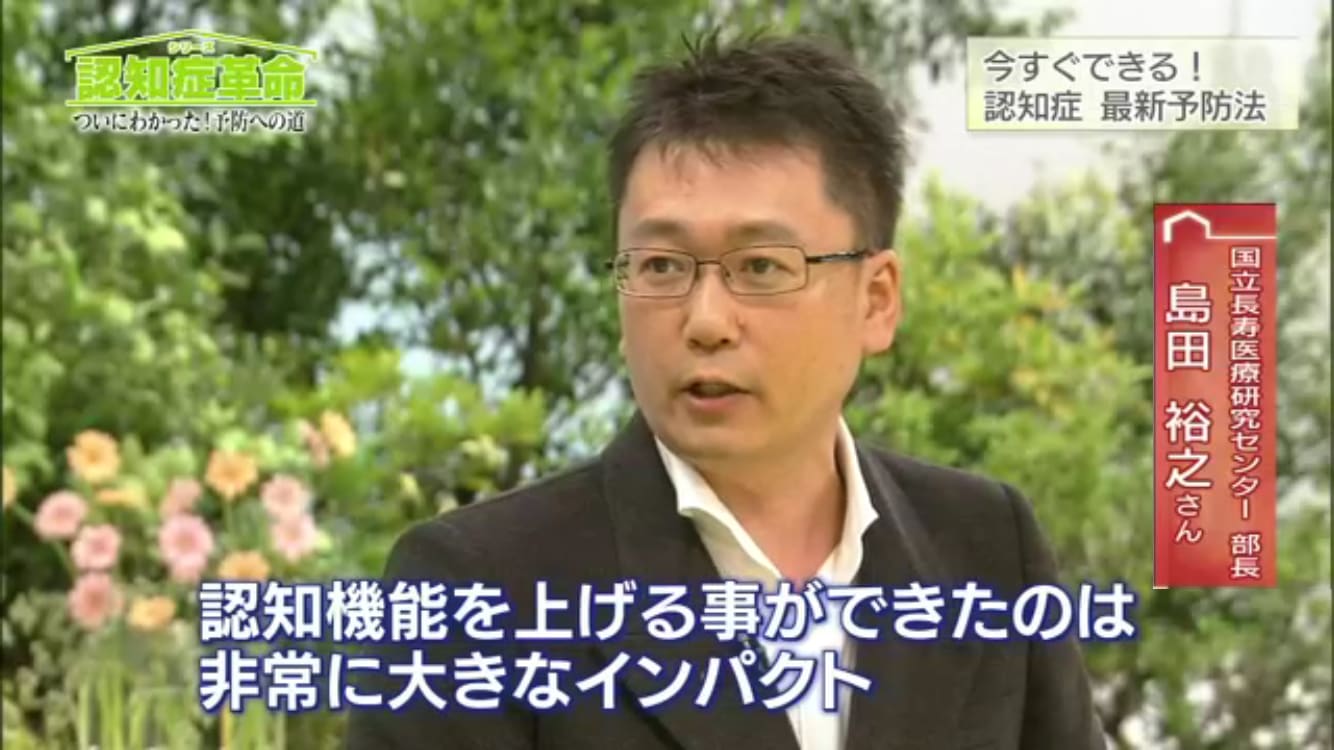

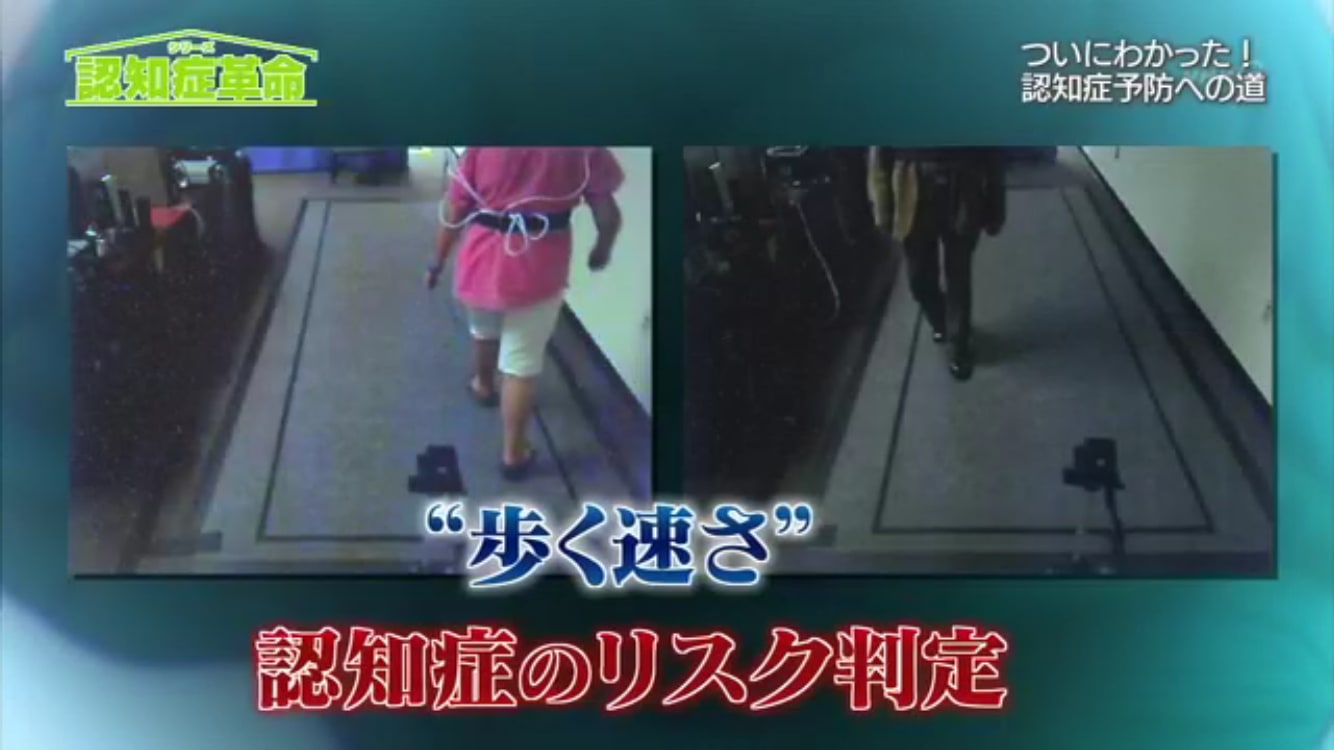

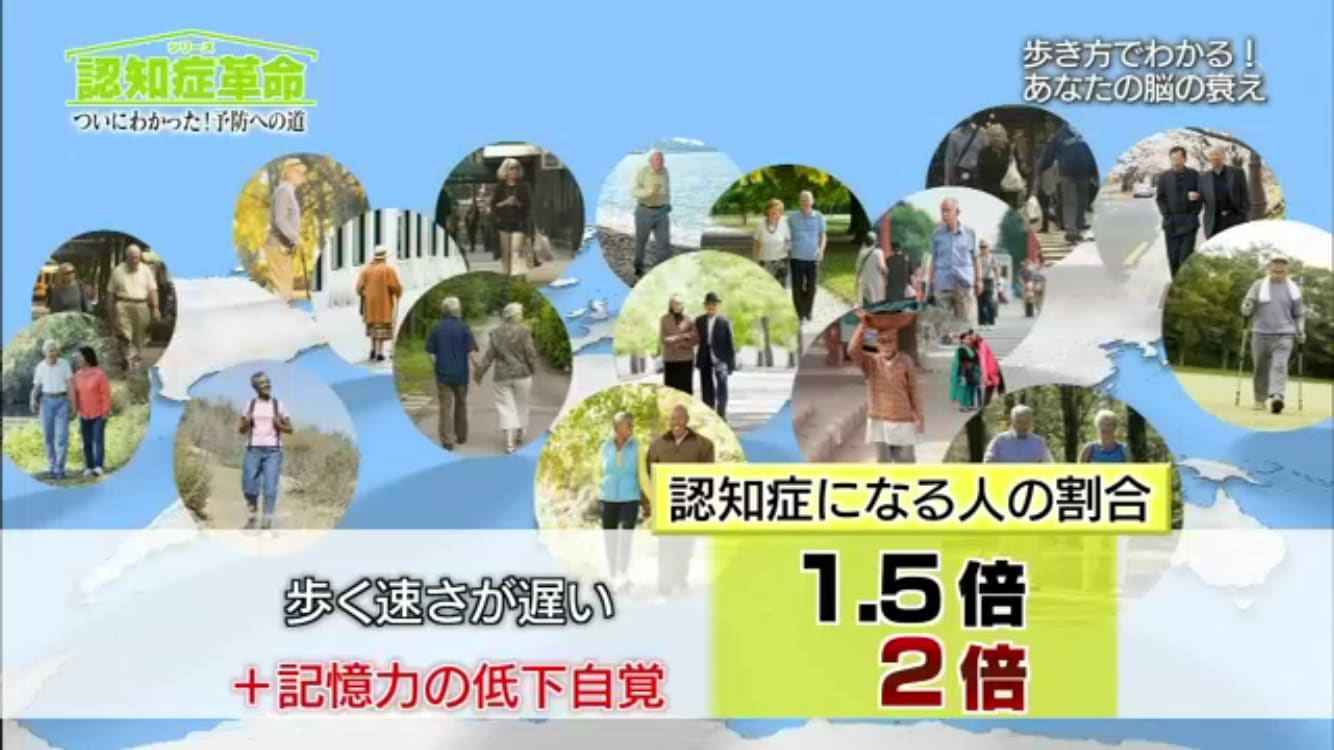

その鍵の一つは、意外にも「歩き方」だ。認知機能に影響が現れるよりも前に、歩行動作にMCIのサインが現れるというのだ。MCIの可能性を見極める、「歩く速さの目安」とは?

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20151114

認知症800万人時代 第2回 最後まで、その人らしく~認知症と共に生きる~

2015年11月15日(日)午後9時00分~9時49分

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20151115

水素豊富水のマウス認知症に対する発症予防効果の研究で、学習・記憶能(空間認知能)の改善傾向、脳内セロトニンの上昇、さらには、記憶・学習等に関与する脳神経の海馬組織であるCA1,CA3細胞密度の低下が減少していること等が認められ、老化促進マウスの認知症発症が軽減されることが示唆された。

『医学と生物学 第152巻 第9号』P.351~367(2008)

具然和他(鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、Hi-tech 研究所),中尾篤典 (ピッツバーグ大)らによる研究

水素水のマウスにおける認知機能の低下予防作用

学習・記憶の認知機能を低下させたマウスに、水素分子を飽和させた水素水を自由摂取させ、脳内酸化ストレスマーカーおよび認知機能により検討した結果、いずれも水素を含まない水を与たマウスに対して改善効果が認められた。

『Neuropsychopharmacology』(2008), 1-8(電子版)太田成男他(日本医科大学老人病研他)

シリーズ認知症革命

認知症800万人時代 第1回 ついにわかった!予防への道

2015年11月14日(土)午後9時00分~9時49分

第1回のテーマは、進歩が目覚ましい「認知症予防」の最前線。今回とくに注目するのは、“MCI”(軽度認知障害)と呼ばれる認知症の一歩手前の段階だ。最近の研究で、MCIの段階で発見して対策を行えば、認知症への進行を食い止め、予防できる可能性が明らかになってきた。

重要なのは、自分や家族がMCIかどうかをいち早く見極めること。

MCIの人に見られる変化の例

1. 外出するのが面倒

2. 外出時の服装に気をつかわなくなった

3. 同じことを何回も話すことが増えたと言われる

4. 小銭での計算が面倒 お札で払うようになった

5. 手の込んだ料理を作らなくなった

6. 味付けが変わったと言われる

7. 車をこすることが増えた

その鍵の一つは、意外にも「歩き方」だ。認知機能に影響が現れるよりも前に、歩行動作にMCIのサインが現れるというのだ。MCIの可能性を見極める、「歩く速さの目安」とは?

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20151114

認知症800万人時代 第2回 最後まで、その人らしく~認知症と共に生きる~

2015年11月15日(日)午後9時00分~9時49分

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20151115

水素豊富水のマウス認知症に対する発症予防効果の研究で、学習・記憶能(空間認知能)の改善傾向、脳内セロトニンの上昇、さらには、記憶・学習等に関与する脳神経の海馬組織であるCA1,CA3細胞密度の低下が減少していること等が認められ、老化促進マウスの認知症発症が軽減されることが示唆された。

『医学と生物学 第152巻 第9号』P.351~367(2008)

具然和他(鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、Hi-tech 研究所),中尾篤典 (ピッツバーグ大)らによる研究

水素水のマウスにおける認知機能の低下予防作用

学習・記憶の認知機能を低下させたマウスに、水素分子を飽和させた水素水を自由摂取させ、脳内酸化ストレスマーカーおよび認知機能により検討した結果、いずれも水素を含まない水を与たマウスに対して改善効果が認められた。

『Neuropsychopharmacology』(2008), 1-8(電子版)太田成男他(日本医科大学老人病研他)

2015年10月14日

ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日よりストレスチェック及び面接指導が義務付けされます。

新たなストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としたものです。労働者50人以上の事業場が対象で、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けます。

検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度・厚生労働省

水素によるストレス緩和の報告があります。

ストレスによって生じる脳機能障害の水素分子による改善

研究課題番号:20500345

大澤 郁朗OHSAWA, Ikuroh

研究分野:神経化学・神経薬理学

研究機関:日本医科大学→地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(東京都健康長寿医療センター研究所)

本研究は、うつ病などを含む気分障害のモデルとなるストレス負荷動物に対して酸化ストレスの効果的な抑制剤である水素分子を投与することで、ストレスによって生じる酸化ストレスを抑制、海馬におけるニューロン新生の低下を回復し、海馬に依存した認知・記憶障害やうつ症状の抑制について検討するものである。主要な結果は、Neuropsycopharmacology誌で報告した。マウスに6週間、1日10時間の拘束ストレスを負荷し、水素を飽和量含有する水(水素水)を与える実験を行った。水迷路テスト、受動回避テスト、新奇物体探索テストの結果から、ストレスで生じた認知・記憶障害が水素水の投与により抑制されることが判明した。また、拘束により海馬歯状回における神経前駆細胞新生低下が認められたが、これも水素水の投与群では抑制されていた。さらに拘束ストレスによって蓄積する海馬領域の酸化ストレス(4-HNEやMDAを指標とした)は、水素水の投与により抑制されていた。一方、複数のストレスを組み合わせて与えるうつモデルでは水素水の効果を検証できなかった。しかし、このモデルでも神経前駆細胞新生低下が水素水の投与で抑制されたことから、神経細胞に対する水素の効果について分子機構を培養細胞で詳細に検討中である。

(5)考察

拘束ストレスモデルでは、水素水による認知・記憶能力の抑制効果が観察された。この時、酸化ストレスの抑制と海馬神経新生の回復が見られたことから、水素水による酸化ストレスの抑制が神経変性を抑制し、その結果、高次機能の損傷が妨げられたものと考えることができる。さらに複数の軽度嫌忌事象を細み合わせたストレスによるうつモデルでは、水素水のうつ抑制効果を検証できなかった。しかし、このモデルでも神経前駆細胞新生低下が水素水の投与で抑制された。

ストレスでは、脳内ストレス伝達系との関連を考慮する必要がある。血漿から視床下部-下垂体-副腎皮質(HPA)系に関連するコルチコステロンや副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が水素水の投与により変化している可能性もある。特に視床下部室傍核のコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)や慢性ストレスとの関連が指摘されているバゾプレッシンへの影響等が興味探い。

一方、酸化ストレスの抑制から、水素水の効果はコルチコステロンやグルタミン酸による神経変性を引き起こす活性酸素の発生を直接抑制している可能性が高い。

水素水がうつ病治療に効果 ストレスケア日比谷クリニックの酒井和夫院長

「水素水を飲むと少し眠気がしてアクビが出たこと。これは副交感神経が優位になっている証拠。抗うつ剤を使用した状態と同じような状態といえます。また、睡眠障害の改善にも有効だと考えています。実際に難うつの患者様の中には、水素水で状態が良くなった方がいらっしゃいます」

新たなストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としたものです。労働者50人以上の事業場が対象で、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けます。

検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度・厚生労働省

水素によるストレス緩和の報告があります。

ストレスによって生じる脳機能障害の水素分子による改善

研究課題番号:20500345

大澤 郁朗OHSAWA, Ikuroh

研究分野:神経化学・神経薬理学

研究機関:日本医科大学→地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(東京都健康長寿医療センター研究所)

本研究は、うつ病などを含む気分障害のモデルとなるストレス負荷動物に対して酸化ストレスの効果的な抑制剤である水素分子を投与することで、ストレスによって生じる酸化ストレスを抑制、海馬におけるニューロン新生の低下を回復し、海馬に依存した認知・記憶障害やうつ症状の抑制について検討するものである。主要な結果は、Neuropsycopharmacology誌で報告した。マウスに6週間、1日10時間の拘束ストレスを負荷し、水素を飽和量含有する水(水素水)を与える実験を行った。水迷路テスト、受動回避テスト、新奇物体探索テストの結果から、ストレスで生じた認知・記憶障害が水素水の投与により抑制されることが判明した。また、拘束により海馬歯状回における神経前駆細胞新生低下が認められたが、これも水素水の投与群では抑制されていた。さらに拘束ストレスによって蓄積する海馬領域の酸化ストレス(4-HNEやMDAを指標とした)は、水素水の投与により抑制されていた。一方、複数のストレスを組み合わせて与えるうつモデルでは水素水の効果を検証できなかった。しかし、このモデルでも神経前駆細胞新生低下が水素水の投与で抑制されたことから、神経細胞に対する水素の効果について分子機構を培養細胞で詳細に検討中である。

(5)考察

拘束ストレスモデルでは、水素水による認知・記憶能力の抑制効果が観察された。この時、酸化ストレスの抑制と海馬神経新生の回復が見られたことから、水素水による酸化ストレスの抑制が神経変性を抑制し、その結果、高次機能の損傷が妨げられたものと考えることができる。さらに複数の軽度嫌忌事象を細み合わせたストレスによるうつモデルでは、水素水のうつ抑制効果を検証できなかった。しかし、このモデルでも神経前駆細胞新生低下が水素水の投与で抑制された。

ストレスでは、脳内ストレス伝達系との関連を考慮する必要がある。血漿から視床下部-下垂体-副腎皮質(HPA)系に関連するコルチコステロンや副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が水素水の投与により変化している可能性もある。特に視床下部室傍核のコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)や慢性ストレスとの関連が指摘されているバゾプレッシンへの影響等が興味探い。

一方、酸化ストレスの抑制から、水素水の効果はコルチコステロンやグルタミン酸による神経変性を引き起こす活性酸素の発生を直接抑制している可能性が高い。

水素水がうつ病治療に効果 ストレスケア日比谷クリニックの酒井和夫院長

「水素水を飲むと少し眠気がしてアクビが出たこと。これは副交感神経が優位になっている証拠。抗うつ剤を使用した状態と同じような状態といえます。また、睡眠障害の改善にも有効だと考えています。実際に難うつの患者様の中には、水素水で状態が良くなった方がいらっしゃいます」

2015年09月21日

高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に

敬老の日を前に総務省が20日発表した人口推計によると、15日時点で65歳以上の高齢者は前年に比べて89万人増の3384万人だった。総人口に占める割合は0.8ポイント増の26.7%で、人数、割合ともに過去最高を更新。80歳以上は38万人増の1002万人(総人口の7.9%)となり、初めて1千万人を超えた。

65歳以上の割合は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で平成52年に36.1%に達する見込みで、社会保障費の膨張への対応が急務となっている。現段階で欧米主要7カ国と比較しても日本が最も高く、イタリアの22.4%、ドイツの21.2%などを上回った。

総務省は22年の国勢調査を基に、その後の死亡者数や出生者数などを反映して推計。65歳以上の男性は1462万人で男性全体の23.7%、女性は1921万人で女性人口の29.5%を占めた。団塊の世代の最終年に当たる昭和24年生まれの人が全員65歳以上になった。

また総務省の労働力調査によると、平成26年に仕事に就いていた65歳以上は45万人増の681万人で過去最多を記録。就業率は20.8%で、こちらも欧米主要国を上回る水準だった。

産経新聞 2015.9.21

------------------

あと10年後には65歳の人が75歳になる。生きていれば、例外なく年をとる。75歳になると、医療保険で後期高齢者に分類され、一人当たり医療費がもっともかかるのが後期高齢者である。すなわち10年後に、医療費はとんでもなく膨張し、医療施設・介護施設が不足することが今すでにわかっている。これが2025年問題です。

65歳以上の割合は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で平成52年に36.1%に達する見込みで、社会保障費の膨張への対応が急務となっている。現段階で欧米主要7カ国と比較しても日本が最も高く、イタリアの22.4%、ドイツの21.2%などを上回った。

総務省は22年の国勢調査を基に、その後の死亡者数や出生者数などを反映して推計。65歳以上の男性は1462万人で男性全体の23.7%、女性は1921万人で女性人口の29.5%を占めた。団塊の世代の最終年に当たる昭和24年生まれの人が全員65歳以上になった。

また総務省の労働力調査によると、平成26年に仕事に就いていた65歳以上は45万人増の681万人で過去最多を記録。就業率は20.8%で、こちらも欧米主要国を上回る水準だった。

産経新聞 2015.9.21

------------------

あと10年後には65歳の人が75歳になる。生きていれば、例外なく年をとる。75歳になると、医療保険で後期高齢者に分類され、一人当たり医療費がもっともかかるのが後期高齢者である。すなわち10年後に、医療費はとんでもなく膨張し、医療施設・介護施設が不足することが今すでにわかっている。これが2025年問題です。

2015年08月30日

サツマイモは天然の水素サプリ、抗酸化作用に期待!

抗酸化食品と言えば、レモンのビタミンCやお茶のカテキンなどが良く知られています。意外と知られていないのが、サツマイモの抗酸化作用です。

キーワードは水素です。サツマイモといえば食物繊維が豊富ですが、この食物繊維が体内で水素を発生することで、水素の抗酸化作用が発揮されるのではないかと、銀座東京クリニックの福田一典院長が述べています。

活性酸素種には幾つかの種類があるが、このうち炎症性疾患の成立ちに重要なのがヒドロキシラジカルであり分子状水素(H2)はこのヒドロキシラジカルを選択的に消去する。

水素産生能をもつ大腸菌のような腸内細菌による水素の産生は、体内の炎症を抑制している可能性があります。

水溶性食物繊維を多く摂取すると、腸内細菌が食物繊維を発酵する過程で水素が多く産生されます。

水素ガス療法は、がん治療だけでなく、関節リュウマチや神経変性疾患や精神病や糖尿病など多くの病気の治療に有効であることが示されています。

日頃から、水素ガスの吸入を行ったり、ラクチュロースを摂取して腸内の水素産生を高める価値はあるように思います。

福田一典「漢方がん治療」を考えるより

栄養学の分野でも大腸で発生する水素の研究がされています。

最近の我々の研究で、大腸で生じた水素が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。これは、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。

大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性

名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道

もしかしたらカロリー計算された食事より、イモの煮っころがしを日常的にタップリ食べているほうが、少々甘みや塩分が多くても健康でいられるのは、食物繊維のおかげかも知れません。現代人は、有機野菜とか無農薬などより、もっと優先すべきことがあるのではないでしょうか。

食物繊維が豊富な田舎の食卓

そんなわけで、サツマイモに含まれる水溶性食物繊維は、腸内発酵で水素ガスを発生しています。こうして水素の効用が発揮されると、贅沢な食事よりイモや豆類など一見して質素に見える昔ながらの食事の方が、実は抗酸化作用が高くて健康が維持されると考えられます。

【参考記事】

・食物繊維を食べて脳卒中を予防 1日7g増やすと効果的

・食の欧米化で大腸がん激増

・日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

キーワードは水素です。サツマイモといえば食物繊維が豊富ですが、この食物繊維が体内で水素を発生することで、水素の抗酸化作用が発揮されるのではないかと、銀座東京クリニックの福田一典院長が述べています。

活性酸素種には幾つかの種類があるが、このうち炎症性疾患の成立ちに重要なのがヒドロキシラジカルであり分子状水素(H2)はこのヒドロキシラジカルを選択的に消去する。

水素産生能をもつ大腸菌のような腸内細菌による水素の産生は、体内の炎症を抑制している可能性があります。

水溶性食物繊維を多く摂取すると、腸内細菌が食物繊維を発酵する過程で水素が多く産生されます。

水素ガス療法は、がん治療だけでなく、関節リュウマチや神経変性疾患や精神病や糖尿病など多くの病気の治療に有効であることが示されています。

日頃から、水素ガスの吸入を行ったり、ラクチュロースを摂取して腸内の水素産生を高める価値はあるように思います。

福田一典「漢方がん治療」を考えるより

栄養学の分野でも大腸で発生する水素の研究がされています。

最近の我々の研究で、大腸で生じた水素が腹腔に拡散し、とりわけ脂肪組織に局在していることも見出した。これは、肥満時の脂肪組織における酸化ストレスも軽減できる可能性を示している。

大腸発生水素による酸化ストレス軽減と生活習慣病予防の可能性

名寄市立大学 保健福祉学部栄養学科・教授 西村直道

もしかしたらカロリー計算された食事より、イモの煮っころがしを日常的にタップリ食べているほうが、少々甘みや塩分が多くても健康でいられるのは、食物繊維のおかげかも知れません。現代人は、有機野菜とか無農薬などより、もっと優先すべきことがあるのではないでしょうか。

食物繊維が豊富な田舎の食卓

そんなわけで、サツマイモに含まれる水溶性食物繊維は、腸内発酵で水素ガスを発生しています。こうして水素の効用が発揮されると、贅沢な食事よりイモや豆類など一見して質素に見える昔ながらの食事の方が、実は抗酸化作用が高くて健康が維持されると考えられます。

【参考記事】

・食物繊維を食べて脳卒中を予防 1日7g増やすと効果的

・食の欧米化で大腸がん激増

・日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

2015年04月19日

機能性表示食品の制度がスタート

機能性表示食品の制度がスタートしました。

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

制度の特徴

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。

3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。

4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。

5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

[制度の基本的な考え方]

消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度

安全性の確保

機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定

適正な表示による消費者への情報提供

機能性表示食品の安全性や機能性の確保

●事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。

●届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。

●消費者の皆さんは、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前に確認できます。

◆消費者庁が中心となり、販売後の監視を行います。

1.安全性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●今まで広く食べられていたかどうかの食経験

●安全性に関する既存情報の調査

●動物や人を用いての安全性試験の実施

医薬品との相互作用などについても評価されます。

2.機能性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●最終製品を用いた臨床試験

●最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※

「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」

「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。

3.生産・製造、品質の管理

以下のような体制を整えることとなっています。

●加工食品の場合、製造施設・従業員の衛生管理体制

●生鮮食品の場合、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制

●規格外製品の出荷防止体制

●機能性関与成分の分析方法

など

4.健康被害の情報収集体制

消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられています。

パッケージに事業者の連絡先(電話番号)が必ず表示されています。

これら1~4について事業者から届け出られた情報が消費者庁のウェブサイトで公開されますので、ご覧ください。届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができます。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

届出詳細内容

http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

制度の特徴

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。

3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。

4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。

5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

[制度の基本的な考え方]

消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度

安全性の確保

機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定

適正な表示による消費者への情報提供

機能性表示食品の安全性や機能性の確保

●事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。

●届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。

●消費者の皆さんは、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前に確認できます。

◆消費者庁が中心となり、販売後の監視を行います。

1.安全性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●今まで広く食べられていたかどうかの食経験

●安全性に関する既存情報の調査

●動物や人を用いての安全性試験の実施

医薬品との相互作用などについても評価されます。

2.機能性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●最終製品を用いた臨床試験

●最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※

「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」

「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。

3.生産・製造、品質の管理

以下のような体制を整えることとなっています。

●加工食品の場合、製造施設・従業員の衛生管理体制

●生鮮食品の場合、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制

●規格外製品の出荷防止体制

●機能性関与成分の分析方法

など

4.健康被害の情報収集体制

消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられています。

パッケージに事業者の連絡先(電話番号)が必ず表示されています。

これら1~4について事業者から届け出られた情報が消費者庁のウェブサイトで公開されますので、ご覧ください。届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができます。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

届出詳細内容

http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html

2015年02月25日

NHKスペシャル|腸内フローラ解明!驚異の細菌パワー

2015年2月22日(日)放送

お肌の調子が良くない、ダイエットの成果がなかなかでない・・・そんな時、あなたのお腹にいる“腸内フローラ”が影響しているかもしれません。“腸内フローラ”とは、腸の中に住む細菌たちの生態系のことを言います。いま、最新の遺伝子解析技術によって、腸内細菌がもつ知られざるパワーが明らかになってきました。

腸内細菌と言えば、「善玉菌」「悪玉菌」という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、腸の中には実に100兆匹以上、数百種類もの細菌が住んでいて、その細菌の出す物質が、私達の美容や健康に様々な影響を及ぼしていることが分かってきました。

がんや糖尿病などの病気から、肥満やお肌のシワなどの体質まで。

さらには、その影響は脳にまで及び、うつ病とも関係しているのではないかと考えられています。

腸内細菌の全貌を解明すれば、医療に大きな変革をもたらすのではないかという期待が高まり、欧米では国家的な研究プロジェクトが動き出しました。“腸内フローラ”を治療に活かす臨床研究も次々と始まっています。

今や“腸内フローラ”は、人類の寿命を劇的に延ばした「ワクチンの開発」や「抗生物質の発見」に匹敵するインパクトがあるとも考えられています。 私達の体の中の不思議パートナー“腸内フローラ”の秘密に迫ります。

【関連記事】腸内環境と食物繊維

東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行

お肌の調子が良くない、ダイエットの成果がなかなかでない・・・そんな時、あなたのお腹にいる“腸内フローラ”が影響しているかもしれません。“腸内フローラ”とは、腸の中に住む細菌たちの生態系のことを言います。いま、最新の遺伝子解析技術によって、腸内細菌がもつ知られざるパワーが明らかになってきました。

腸内細菌と言えば、「善玉菌」「悪玉菌」という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、腸の中には実に100兆匹以上、数百種類もの細菌が住んでいて、その細菌の出す物質が、私達の美容や健康に様々な影響を及ぼしていることが分かってきました。

がんや糖尿病などの病気から、肥満やお肌のシワなどの体質まで。

さらには、その影響は脳にまで及び、うつ病とも関係しているのではないかと考えられています。

腸内細菌の全貌を解明すれば、医療に大きな変革をもたらすのではないかという期待が高まり、欧米では国家的な研究プロジェクトが動き出しました。“腸内フローラ”を治療に活かす臨床研究も次々と始まっています。

今や“腸内フローラ”は、人類の寿命を劇的に延ばした「ワクチンの開発」や「抗生物質の発見」に匹敵するインパクトがあるとも考えられています。 私達の体の中の不思議パートナー“腸内フローラ”の秘密に迫ります。

【関連記事】腸内環境と食物繊維

東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行

2014年11月02日

アッチェフォーラム2014で水素スキンケアの新製品を発表

2014年11月2日、虎ノ門ヒルズで「ACCHE FORUM2014」が開催されました。新しく水素スキンケアのシリーズに加わったアッチェクリームHの発表と実演デモが行なわれました。新製品発表に先立ち行なわれた講演では、水素の抗酸化力を検証した結果と、体感アンケートの分析結果が解説されました。

最初の基調講演では、水素研究で国際論文を発表している三羽信比古 薬学博士が「固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果」を、細胞レベルで科学的に検証したスライドでを交えて紹介しました。三羽博士による解説は、以下のとおりです。

固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果

三羽信比古(みわ・のぶひこ)

(薬学博士、県立広島大学 名誉教授、大阪物療大学 保健医療学部教授)

水素水は活性酸素を消去し、その効果は他の抗酸化物質より卓抜している。電子スピン共鳴(ESR)法による検証では、ヒドロキシラジカルを1/3にまで減少させ、効果の度合いは水素水の種類によっても異なることが確認された。また、細胞内部の活性酸素量を示す蛍光プローブCDCFH-DAによる検証では、効果が細胞レベルで確認できた。細胞膜は脂質で水を通しにくいのですが、アクアポリンと言う細胞膜に存在する細孔から水とともに水素が入り込み、活性酸素を消去すると考えられる。水素1mgはレモン31.2個分の還元力がある。

水素担持サンゴカルシウム(以下、固体水素)の水素量を測定したところ、1gから0.25mgの水素ガスが発生する。シンダリックインジェクション法は、水素ガスを逃さず回収し蒸散した水素ガスも計測できる。ガスクロマトグラフィーでは、水素量の時系列変化がとれない。固体水素は、水が加えられるまで水素が保持されていて、水が加えられると24時間後まで水素が発生し続ける。固体水素は、水が加わると水素が6.55倍の体積になり、水に溶存する量1に対して蒸散する気体の量が355倍になる。

水素により、赤血球がくぼみを持った理想的な形になり、血液がドロドロからサラサラにする効果が実際の顕微鏡写真で確認できた。皮膚に対しては、セルライトを再現させた人工皮膚で活性酸素を抑制すると、シワの改善が確認された。臨床試験では、46歳の女性が目じりのシワが改善された。このように水素は、細胞内部とともに皮膚の改善にも効果がある。

続いて、久保明医学博士は、「水素のエネルギープロダクション」について解説しました。体感アンケートの分析結果から、高齢化や予防医療に対してサプリメント市場の成長性が期待されていますが、美容にも有効なことから、ビジネス戦略上の焦点として可能性があると指摘しました。

体感アンケートからみえた新しい水素の可能性

久保明(くぼ・あきら)

(医学博士、常葉大学健康科学部 教授、医療法人社団湖聖会銀座医院院長補佐・抗加齢センター長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

エネルギーは体内で作られ、ATP(アデノシン三リン酸)が生命活動の元となる。水素と"栄養補助食品"が違うのは、食べ物を分解してエネルギーに変える過程で説明できる。ビタミンやミネラルが、細胞で糖を分解する解糖系、またはミトコンドリアで進むTCA回路で使われるのに対して、その先の電子伝達系で水素と電子がないとATPは生成されない。

Newton 2012年12月号より

水素水と固体水素の違いについて。水素水は1.6ppmで飽和し、商品によって含有量は異なるし、実際に全身の細胞まで届くのか分からない。固体水素は、体内で持続的に水素が発生するところが水素水と大きく違う。

固体水素の年代別"体感"アンケートから分かったこと。2013年に704人を対象に体感を集計した結果、1.代謝(46%)、2.神経(16%)、3.皮膚(12%)、4.免疫(6%)だった。2014年は475人から解答を得たがその結果は、1.代謝(47%)、2.神経(15%)、3.皮膚(13%)、4.免疫(9%)で、前年の調査とほぼ一致していた。

人気の「これだけ健康法」が寿命を縮める 老化指標を改善する28のステップ

久保明(くぼあきら)著/講談社 (2014/10/31)

http://www.amazon.co.jp/dp/4062192454/

最初の基調講演では、水素研究で国際論文を発表している三羽信比古 薬学博士が「固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果」を、細胞レベルで科学的に検証したスライドでを交えて紹介しました。三羽博士による解説は、以下のとおりです。

固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果

三羽信比古(みわ・のぶひこ)

(薬学博士、県立広島大学 名誉教授、大阪物療大学 保健医療学部教授)

水素水は活性酸素を消去し、その効果は他の抗酸化物質より卓抜している。電子スピン共鳴(ESR)法による検証では、ヒドロキシラジカルを1/3にまで減少させ、効果の度合いは水素水の種類によっても異なることが確認された。また、細胞内部の活性酸素量を示す蛍光プローブCDCFH-DAによる検証では、効果が細胞レベルで確認できた。細胞膜は脂質で水を通しにくいのですが、アクアポリンと言う細胞膜に存在する細孔から水とともに水素が入り込み、活性酸素を消去すると考えられる。水素1mgはレモン31.2個分の還元力がある。

水素担持サンゴカルシウム(以下、固体水素)の水素量を測定したところ、1gから0.25mgの水素ガスが発生する。シンダリックインジェクション法は、水素ガスを逃さず回収し蒸散した水素ガスも計測できる。ガスクロマトグラフィーでは、水素量の時系列変化がとれない。固体水素は、水が加えられるまで水素が保持されていて、水が加えられると24時間後まで水素が発生し続ける。固体水素は、水が加わると水素が6.55倍の体積になり、水に溶存する量1に対して蒸散する気体の量が355倍になる。

水素により、赤血球がくぼみを持った理想的な形になり、血液がドロドロからサラサラにする効果が実際の顕微鏡写真で確認できた。皮膚に対しては、セルライトを再現させた人工皮膚で活性酸素を抑制すると、シワの改善が確認された。臨床試験では、46歳の女性が目じりのシワが改善された。このように水素は、細胞内部とともに皮膚の改善にも効果がある。

続いて、久保明医学博士は、「水素のエネルギープロダクション」について解説しました。体感アンケートの分析結果から、高齢化や予防医療に対してサプリメント市場の成長性が期待されていますが、美容にも有効なことから、ビジネス戦略上の焦点として可能性があると指摘しました。

体感アンケートからみえた新しい水素の可能性

久保明(くぼ・あきら)

(医学博士、常葉大学健康科学部 教授、医療法人社団湖聖会銀座医院院長補佐・抗加齢センター長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

エネルギーは体内で作られ、ATP(アデノシン三リン酸)が生命活動の元となる。水素と"栄養補助食品"が違うのは、食べ物を分解してエネルギーに変える過程で説明できる。ビタミンやミネラルが、細胞で糖を分解する解糖系、またはミトコンドリアで進むTCA回路で使われるのに対して、その先の電子伝達系で水素と電子がないとATPは生成されない。

Newton 2012年12月号より

水素水と固体水素の違いについて。水素水は1.6ppmで飽和し、商品によって含有量は異なるし、実際に全身の細胞まで届くのか分からない。固体水素は、体内で持続的に水素が発生するところが水素水と大きく違う。

固体水素の年代別"体感"アンケートから分かったこと。2013年に704人を対象に体感を集計した結果、1.代謝(46%)、2.神経(16%)、3.皮膚(12%)、4.免疫(6%)だった。2014年は475人から解答を得たがその結果は、1.代謝(47%)、2.神経(15%)、3.皮膚(13%)、4.免疫(9%)で、前年の調査とほぼ一致していた。

人気の「これだけ健康法」が寿命を縮める 老化指標を改善する28のステップ

久保明(くぼあきら)著/講談社 (2014/10/31)

http://www.amazon.co.jp/dp/4062192454/

2014年09月18日

日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

2014.09.17 11:00

「1週間出てないなんてこともザラ」。「子供を産んでからひどくなったかも」。「わかるわ~(涙)」。世の女性たちを悩ませる便秘。気がつけば10年以上も悩んできたという人も少なくない。いったい、どうしたら幸せな快腸生活を取り戻せるのか──日本で初めて便秘外来を開設した腸のスペシャリスト、順天堂大学医学部教授の小林弘幸さんに話をうかがった。

「2日に1回でも定期的にバナナ1本分くらいの量が出ていれば大丈夫ですが、3日以上出ていない、もしくは毎日出ていても25g程度(ピンポン玉くらいの量)しか出ていない場合は便秘といえます。

便秘の種類は大きく分けて3つ。

【1】腸の動きが低下し、便を押し出す力が弱まる『ぜんどう不全型』

【2】肛門付近に便が溜まっているのに、その合図が脳にうまく伝わらない『直腸肛門型』

【3】精神的な要因で腸が正常に動かなくなる『ストレス型』

があります。女性は男性より排便に必要な腹筋や肛門まわりの筋肉の力が弱いため、便秘になりやすいといえます。

便秘の主な原因は、ずばり食物繊維不足。女性の死因トップの大腸がんが増えているのも食物繊維不足が関係していると考えられます。

食物繊維を摂る場合、便をやわらかくする水溶性食物繊維と、便のかさを増やす不溶性食物繊維の両方を含むものが好ましい。普段の食生活に加えるなら、両方の繊維の供給源であるキウイがおすすめ。果物なら食べるのも手軽ですよね」(小林さん)

実際、キウイ100gあたりに含まれる食物繊維は、不溶性が1.8g、水溶性が0.7g。バナナだと不溶性が1.0g、水溶性が0.1gとなっており、キウイにはバランスよく両方の繊維が含まれている。

「毎日しっかり食物繊維を補えば、2週間ほどで腸の動きがよくなると思いますよ。下腹部を円を描くようにマッサージしたり、腸のあたりをもむといった、簡単なエクササイズも便秘には効果的です」(小林さん)

※女性セブン2014年9月25日号

http://www.news-postseven.com/archives/20140917_276266.html

2014年09月09日

美肌有名人も愛用中とのウワサ・マキア10月号

美容専門誌「MAQUIA(マキア)」に、水素の特集が掲載されています。

「疲れにくくなって代謝も上がり、肌に透明感が出てきました」

2014年10月号

「対応範囲は、ほぼステロイドと同じなのに副作用もない。肌だけでなく、脳や内臓などのエイジングケアにも最適です」(辻直樹先生)

「ビタミンCなど他の抗酸化物質よりも小さな水素は、脳や細胞内まで届き、悪玉活性酸素を無害な水に変えてくれるのです」(太田成男先生)

記事では、水素を取り入れる方法として水素水や水素サプリ、全身つかる水素入浴剤、肌に直接塗る水素クリームなどが紹介されています。

紹介されている水素水は、メロディアンハーモニーファイン、KIYORAきくち、ターナープロセス、アビストH&Fです。

水素水はいろいろな会社から発売されていますが、いっけん違う水素水のように見えて、実は同じ製造元のOEM製品だったりすることもあります。

また、水素水より手軽で長時間にわたって体内で水素が発生する水素サプリメントもあります。

このほかにも水素の効果として、代謝を上げて中性脂肪が減るなどグラフで示されています。

そのほかに記事では紹介されていませんが、肌に直接ふれる水素石鹸もあります。水素石鹸は、皮脂や汚れを除去したと同時にいち早く肌に水素がふれるので、洗った後の心地よさが持続すると評判です。

トロアサボン(ユニヴェール)

「疲れにくくなって代謝も上がり、肌に透明感が出てきました」

2014年10月号

「対応範囲は、ほぼステロイドと同じなのに副作用もない。肌だけでなく、脳や内臓などのエイジングケアにも最適です」(辻直樹先生)

「ビタミンCなど他の抗酸化物質よりも小さな水素は、脳や細胞内まで届き、悪玉活性酸素を無害な水に変えてくれるのです」(太田成男先生)

記事では、水素を取り入れる方法として水素水や水素サプリ、全身つかる水素入浴剤、肌に直接塗る水素クリームなどが紹介されています。

紹介されている水素水は、メロディアンハーモニーファイン、KIYORAきくち、ターナープロセス、アビストH&Fです。

水素水はいろいろな会社から発売されていますが、いっけん違う水素水のように見えて、実は同じ製造元のOEM製品だったりすることもあります。

また、水素水より手軽で長時間にわたって体内で水素が発生する水素サプリメントもあります。

このほかにも水素の効果として、代謝を上げて中性脂肪が減るなどグラフで示されています。

そのほかに記事では紹介されていませんが、肌に直接ふれる水素石鹸もあります。水素石鹸は、皮脂や汚れを除去したと同時にいち早く肌に水素がふれるので、洗った後の心地よさが持続すると評判です。

トロアサボン(ユニヴェール)

2014年08月17日

糖類摂取による血糖値の急激な変化は健康に良くない

砂糖は体に吸収されやすい糖質のため、血糖値が一気に上がる。急速に血糖値が上がると、体はそれを下げるために膵臓(すいぞう)からインスリンというホルモンを出すが、今度は血糖値が下がりすぎてしまう。本来血糖値はゆっくり上がってゆっくり下がるようになっているが、缶コーヒーに含まれる砂糖によって一気に上がって一気に下がるという、不安定極まりない状態に陥ってしまう。

『成功する人は缶コーヒーを飲まない』姫野友美・著

これは缶コーヒーに限りません。ほとんどのエナジードリンクまたはスポーツドリンクや栄養ドリンクも同じです。製品のラベルに原材料が重量の多い順に記載されていますが、最初に来るのが糖類です。

いかにも元気が出そうなエナジードリンクは、ビタミン類も含まれていますが、それ以上に糖類の成分量が多いのが問題です。本のタイトルは『成功する人はエナジードリンクを飲まない』とするのが正しいのですが、さすがにメーカーからの風辺りが強くなるので敬遠したのかも知れません。

健康食品の機能性表示について、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書が消費者庁から公表されていますが、この中でも糖類を含むものについては、機能性表示の対象外にしています。「ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である」と、ただし書きがあります。糖類に限らず、塩分もとりすぎは良くありません。

・食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書より

・野菜から食べて生活習慣病予防

『成功する人は缶コーヒーを飲まない』姫野友美・著

これは缶コーヒーに限りません。ほとんどのエナジードリンクまたはスポーツドリンクや栄養ドリンクも同じです。製品のラベルに原材料が重量の多い順に記載されていますが、最初に来るのが糖類です。

いかにも元気が出そうなエナジードリンクは、ビタミン類も含まれていますが、それ以上に糖類の成分量が多いのが問題です。本のタイトルは『成功する人はエナジードリンクを飲まない』とするのが正しいのですが、さすがにメーカーからの風辺りが強くなるので敬遠したのかも知れません。

健康食品の機能性表示について、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書が消費者庁から公表されていますが、この中でも糖類を含むものについては、機能性表示の対象外にしています。「ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である」と、ただし書きがあります。糖類に限らず、塩分もとりすぎは良くありません。

・食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書より

・野菜から食べて生活習慣病予防

2014年07月30日

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

7月18日に終了した消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』の最終報告書が、公表されました。

健康食品の機能性表示

現在ある栄養機能食品や特定保健用食品は、中小企業にとってハードルが高いことなどの課題があります。昨年6月の閣議決定で、「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討」することが決まり、消費者庁で『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』が昨年末に発足しました。

従来は健康食品について機能性を表示することができなかったので、例えばヒザに手を当てている写真であたかも関節に良いかのようにイメージさせる表示で、実際にどのように良いのかを消費者が知ることはできませんでした。

食品の新たな機能性表示制度は、消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考える観点から、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策について検討されたものです。検討にあたって参考にしたのは、米国のダイエタリーサプリメント(以下、DS制度)の表示制度です。特定保健用食品と違って国が認めたものではなく、あくまでも企業等の責任において科学的根拠のもとに表示をおこない、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとなるよう検討がされました。

すべての健康食品が自由に表示できるようになるものではなく、条件を満たせば表示を解除するものであって、表示できるのは製造の品質管理や最終製品または機能性に関与する成分の研究により科学的根拠が明らかにされたものが対象です。ただし、ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象となりません。また、ビタミン・ミネラルはすでに栄養表示基準で定められているため、この機能性表示から除外されます。

米国のDS制度は販売後30日以内に届け出るのに対して、食品の新たな機能性表示制度は事前に機能性と根拠を届け出て、ウェブなどで情報を開示すると言う、世界初のオープンな制度です。違反表示については、今回の制度ではなく食品表示法により取締りを強化するということです。明確な根拠がない表示は、このほかに薬事法や健康増進法などによる処罰の対象にもなります。

今後は食品表示基準案を作成してパブリックコメントを募集し、消費者委員会ではかり周知期間を経て来年3月からスタートします。

阿南消費者庁長官記者会見(平成26年7月30日)

問

機能性表示の件なのですけれども、これが実施されることによっての消費者にとってのメリット、企業側のメリットあると思うのですが、メリットはどういったものがあるのでしょうか。

答

今まで、いわゆる健康食品には全く規制も何もない状態でした。ですから、ちょっと不安なものも、検証されていると思われるものも、混在した市場になっていました。そこに、今回の制度で大きく網をかけて見分けることができるようにしたということだと思っております。安全性の確保を前提にした、選択に資する表示の仕方に関するルールがより明確になり、消費者にとってはいい制度になるのではないかと思っております。

問

同時に、こういった表示に変わることでも、まだ解決しなければいけない問題点というのは何かあるでしょうか。

答

やはりこういう制度をつくっても、その制度にのっからないようなところも多分出てくるのではないかと思うのです。ですから、そこに対してどのように規制していくのかというところがポイントになってくるかと思っておりますが、これまでも様々に取締りを行ってきましたけれども、そうした法執行をさらに強力にやっていく必要があると考えています。

概要スライド

※ 以下は消費者庁の公表資料

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書の公表について[PDF:61KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書[PDF:637KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書 概要[PDF:334KB]

健康食品の機能性表示

現在ある栄養機能食品や特定保健用食品は、中小企業にとってハードルが高いことなどの課題があります。昨年6月の閣議決定で、「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討」することが決まり、消費者庁で『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』が昨年末に発足しました。

従来は健康食品について機能性を表示することができなかったので、例えばヒザに手を当てている写真であたかも関節に良いかのようにイメージさせる表示で、実際にどのように良いのかを消費者が知ることはできませんでした。

食品の新たな機能性表示制度は、消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考える観点から、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策について検討されたものです。検討にあたって参考にしたのは、米国のダイエタリーサプリメント(以下、DS制度)の表示制度です。特定保健用食品と違って国が認めたものではなく、あくまでも企業等の責任において科学的根拠のもとに表示をおこない、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとなるよう検討がされました。

すべての健康食品が自由に表示できるようになるものではなく、条件を満たせば表示を解除するものであって、表示できるのは製造の品質管理や最終製品または機能性に関与する成分の研究により科学的根拠が明らかにされたものが対象です。ただし、ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象となりません。また、ビタミン・ミネラルはすでに栄養表示基準で定められているため、この機能性表示から除外されます。

米国のDS制度は販売後30日以内に届け出るのに対して、食品の新たな機能性表示制度は事前に機能性と根拠を届け出て、ウェブなどで情報を開示すると言う、世界初のオープンな制度です。違反表示については、今回の制度ではなく食品表示法により取締りを強化するということです。明確な根拠がない表示は、このほかに薬事法や健康増進法などによる処罰の対象にもなります。

今後は食品表示基準案を作成してパブリックコメントを募集し、消費者委員会ではかり周知期間を経て来年3月からスタートします。

阿南消費者庁長官記者会見(平成26年7月30日)

問

機能性表示の件なのですけれども、これが実施されることによっての消費者にとってのメリット、企業側のメリットあると思うのですが、メリットはどういったものがあるのでしょうか。

答

今まで、いわゆる健康食品には全く規制も何もない状態でした。ですから、ちょっと不安なものも、検証されていると思われるものも、混在した市場になっていました。そこに、今回の制度で大きく網をかけて見分けることができるようにしたということだと思っております。安全性の確保を前提にした、選択に資する表示の仕方に関するルールがより明確になり、消費者にとってはいい制度になるのではないかと思っております。

問

同時に、こういった表示に変わることでも、まだ解決しなければいけない問題点というのは何かあるでしょうか。

答

やはりこういう制度をつくっても、その制度にのっからないようなところも多分出てくるのではないかと思うのです。ですから、そこに対してどのように規制していくのかというところがポイントになってくるかと思っておりますが、これまでも様々に取締りを行ってきましたけれども、そうした法執行をさらに強力にやっていく必要があると考えています。

概要スライド

※ 以下は消費者庁の公表資料

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書の公表について[PDF:61KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書[PDF:637KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書 概要[PDF:334KB]

2014年07月20日

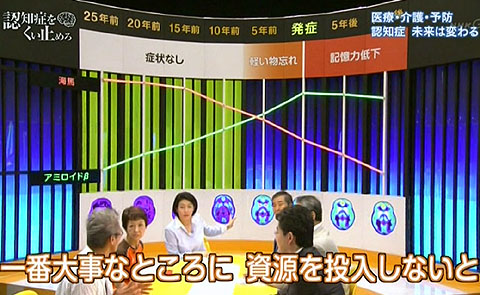

NHKスペシャル『認知症をくい止めろ~ここまで来た!世界の最前線~』

"認知症800万人"時代

認知症をくい止めろ~ここまで来た!世界の最前線~

前回1月19日放送のNHKスペシャル『アルツハイマー病をくい止めろ!』では、発症の25年前から脳細胞に異変が起き始めることが紹介されました。もうひとつ重要なことは、アルツハイマー病の進行を抑える薬はあっても治す薬はないということでした。米国研究製薬工業協会(PhRMA)の2013年の研究開発報告書によると、アルツハイマー病についてのアメリカでの開発中の薬は94種類あります。1998年から2011年までに101件の薬が開発され失敗におわりました。

医療・介護・予防・認知症世界最前線

出演はアナウンサー・上田早苗、落語家・桂文枝。

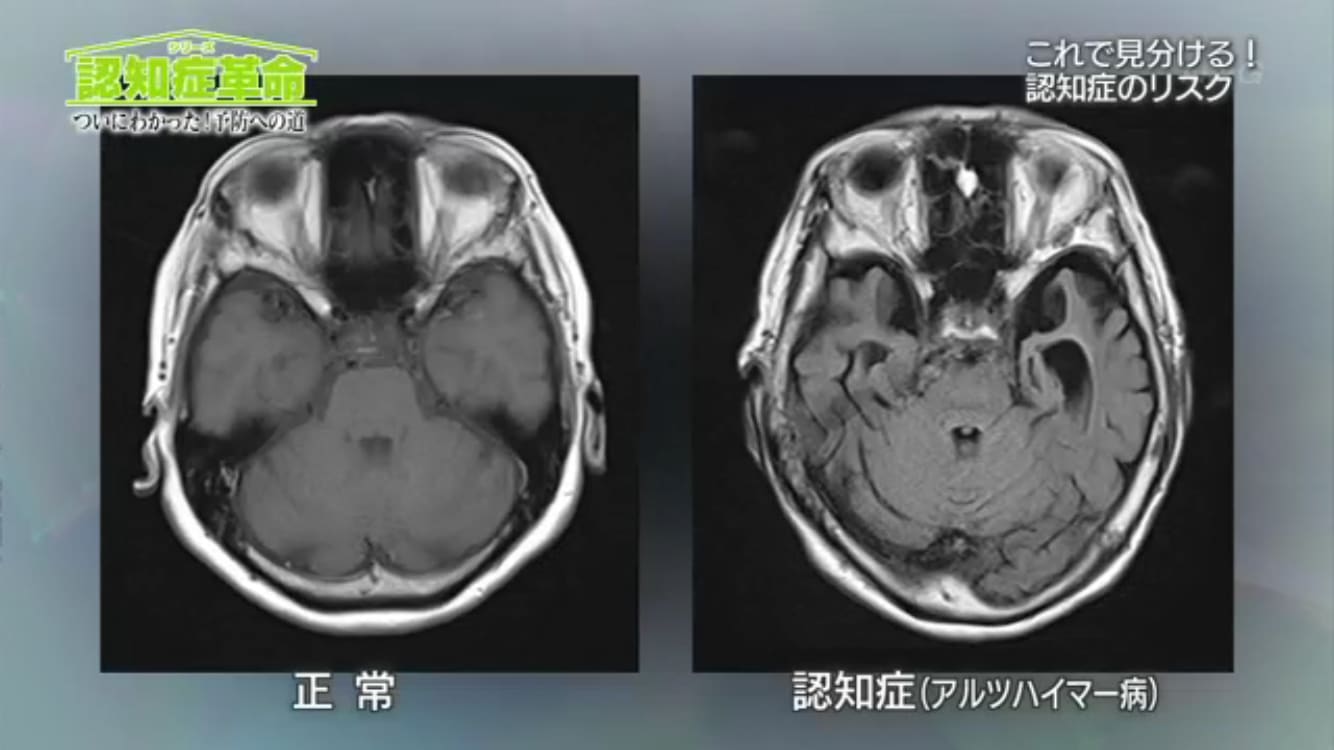

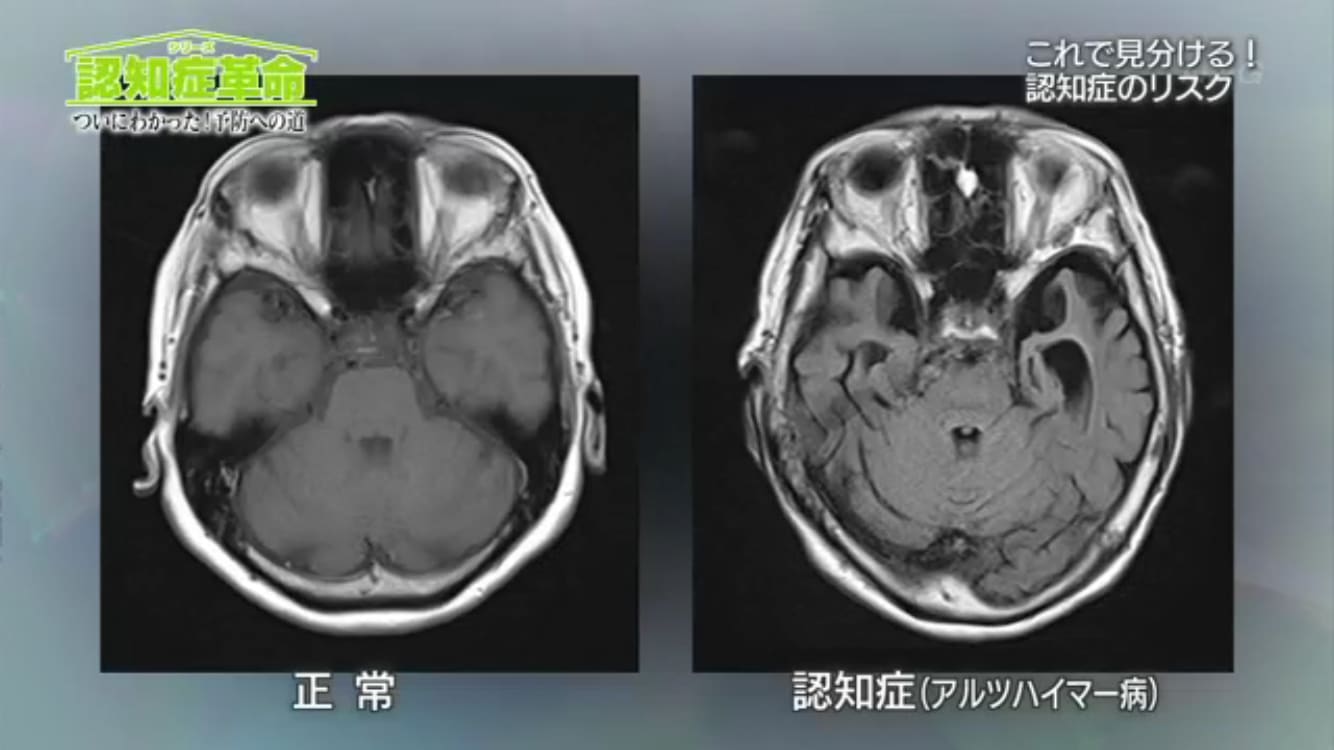

認知症のうち、7割がアルツハイマー病患者。

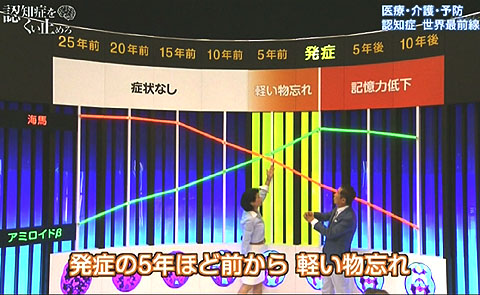

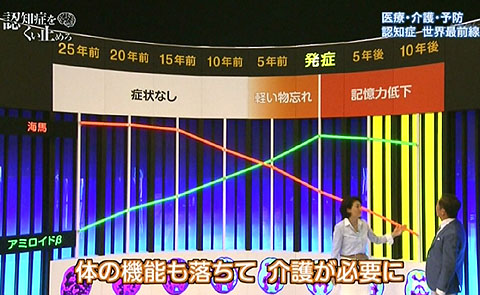

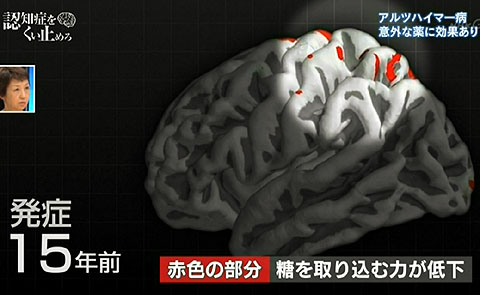

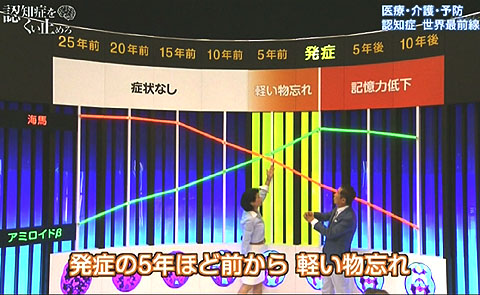

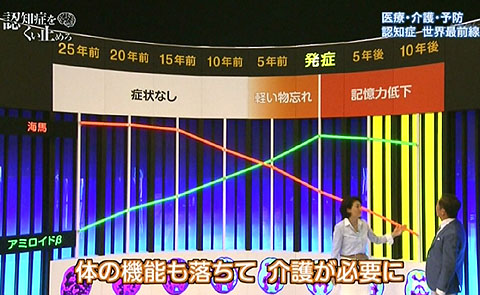

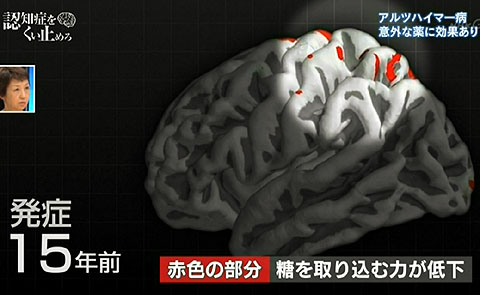

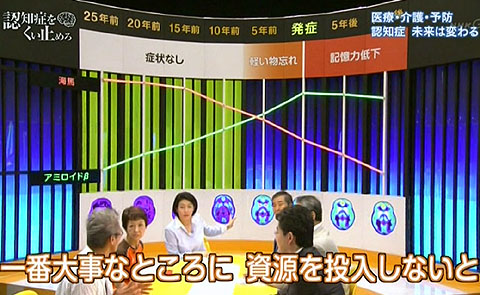

アルツハイマー病は、発症25年前から原因物質・アミロイドβが脳に蓄積していく。

脳の記憶を司る部分・海馬も収縮していき、発症5年前から軽い物忘れが始まる。

ここが「予備群」。

発症後は体の機能も落ち、介護が必要になる。

いま、予備群から発症初期に効果のある薬の研究が進んでいる。

また番組では、世界が注目する介護技術、誰にでもできる予防法も紹介。

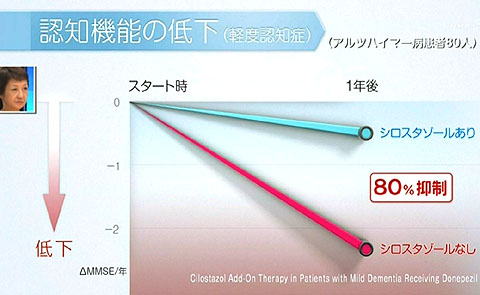

今年2月、日本でアルツハイマー病をくい止める薬が発見された。

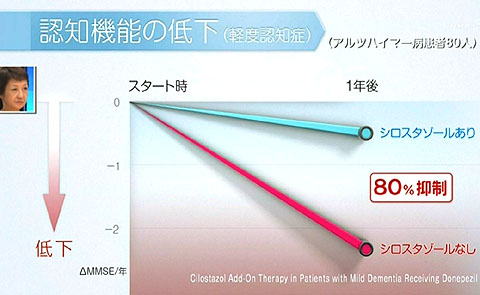

淡路島で行われた調査で、脳梗塞の再発を防ぐ薬「シロスタゾール」を服用する人たちは、アルツハイマー病の進行が遅いことが判明。

服用しない人に比べ、1年後の認知機能の低下が8割抑制される。

アルツハイマー病と診断されて5年の生田佐代子も、「シロスタゾール」を服用している。

5年前の認知機能検査は30点満点中23点だったが、今年の検査でも23点のままだった。

生田の主治医・洲本伊月病院院長・岡田雅博は“予想以上に効いているデータだ”と話した。

淡路島の映像。

生田佐代子の夫・惠一のコメント。

語り・中條誠子。

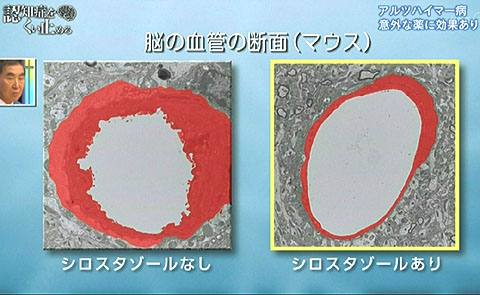

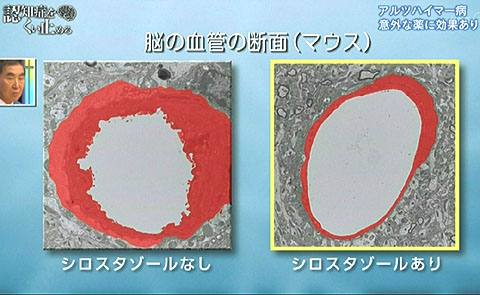

国立循環器病研究センター・神経内科医長・猪原匡史が、マウスに「シロスタゾール」を与えたところ、脳内のアルツハイマー病原因物質・アミロイドβが減少したことがわかった。

アミロイドβは、神経細胞が働くと発生する老廃物。

通常は血液で排出されるが、量が多すぎると血管の壁の中に溜まり始める。

そうすると血管が切れて神経細胞が死滅、認知症が悪化する。

「シロスタゾール」は血管の筋肉を刺激して動かし、溜まっていたアミロイドβを取り除いたのだ。

猪原は“認知症制圧の糸口になる”と述べた。

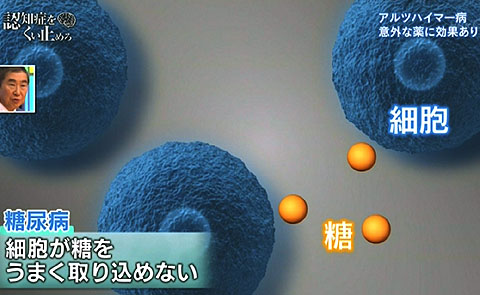

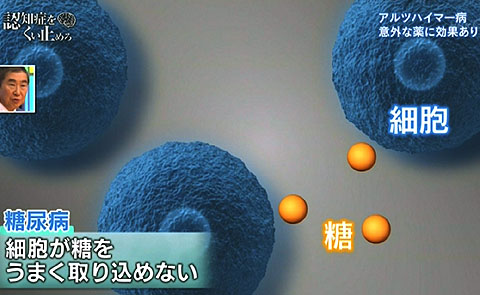

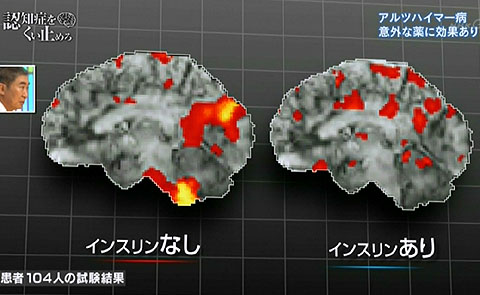

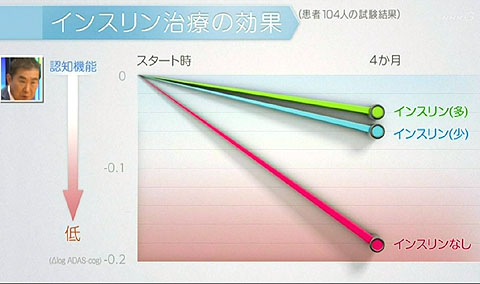

米国では、糖尿病薬「インスリン」が注目されている。

最近になり、アルツハイマー病は「脳の糖尿病」とも言える状態にあることがわかってきた。

脳の細胞が糖分を取り込めなくなると、脳全体がエネルギー不足になり、アルツハイマー病を発症する。

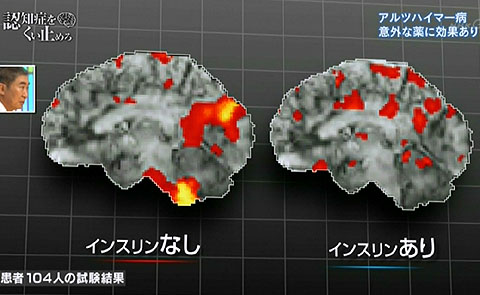

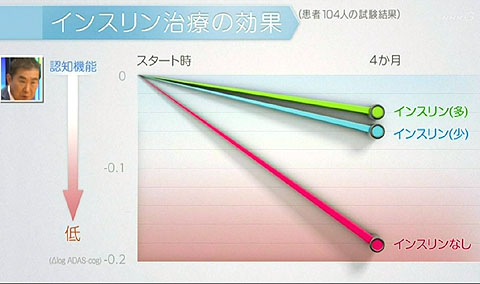

米国で「インスリン」を直接脳へ届ける治療法の試験をしたところ、投与すると脳の糖分を取り込めなくなっている部分が消えていた。

多く投与するほど、認知機能の低下が抑えられていた。

新薬ではなく、既存の薬でくい止める新戦略が、世界の潮流となっている。

米国・ワシントン大学、ウェイクフォレスト大学の映像。

九州大学・主体防御医学研究所教授・中別府雄作、ウェイクフォレスト大学教授・スザンヌクラフトのコメント。

ゲストはジャズシンガー・綾戸智恵、介護福祉士・和田行男。

解説は国立循環器病研究センター・猪原匡史、群馬大学教授・日本認知症学会副理事・山口晴保。

猪原は“アルツハイマー病の臨床試験で、有効性なしの薬は100種以上。

新薬なら、開発に15~20年必要。

既存の薬は、副作用がある程度わかっていて非常に安全性が高い。

そのため臨床試験期間が短い。

早くて2020年。

最新の脳科学の知見を手がかりにしたこれらの方法を、認知症人口の爆発直前の今、広めることができれば、破綻も回避可能との見方も出始めている。番組では、日米欧のホットな対策の現場を緊急報告。スタジオではそれをもとに、認知症の進行度合いに応じて、私たち自身、そして日本の医療・介護の現場が、今すぐに出来ることは何かについて、徹底的に議論してゆく。

新薬も既存薬も使い進行を予防する、新時代に突入した”、山口は“嗅神経が頭蓋骨の穴に通っていて、インスリンを鼻から吸引すると、そこから脳に吸収される”とコメント。

ヨーロッパを中心に活動している認知症ケアの専門家・イヴジネストらは、ケアの方法「ユマニチュード」を開発。

認知症患者に対し人間らしく接することで、暴力などの行動心理症状を和らげることができるという。

ジネストは、日本の介護現場を回って「ユマニチュード」を伝えている。

アルツハイマー型認知症の花塚綾子は、突然怒り出したりとコミュニケーションをとるのが困難だった。

ジネストが「ユマニチュード」で腕のリハビリを行うと、花塚には笑顔も出た。

大切なのは、見つめる、話しかける、触れる、寝たきりにしない、の4つ。

栃木・宇都宮の映像。

花塚綾子の長男・敏彦のコメント。

認知症と診断され12年の岡四平は、2年前に足を骨折してから寝たきりの状態だった。

ジネストが岡に「ユマニチュード」を行う。

まず、正面から笑顔で見つめる。

認知症患者は視界の中心にいる人しか認識できない場合があるためだ。

触れるときは、「つかむ」のではなく「支える」。

お世話のときには、実況中継をするように話しかけ続ける。

認知症患者は、何をされているのかすぐ忘れてしまうためだ。

ジネストが来て20分後、岡は2年ぶりに歩いた。

ジネストは“「あなたは人間だ」と伝え続けるのが、ユマニチュードの哲学。

この方法で、本人だけでなくケアに関わるすべての人が、ともに穏やかに過ごせる”と話す。

認知症の症状が進んだ人にも、さまざまな認知能力は残されている。

顔の認識は苦手だが、顔の表情を見て感情を読み取ることはできる。

声から感情を読み取る力も残っている。

国立長寿医療研究センター・脳機能診断研究室室長・中村昭範は“顔の表情や視線など、コミュニケーションシグナルに注目し、これを積極的に介護に使うことで、心の通い合う介護が実現できる”と話す。

久万辰雄は、肺炎での入院がきっかけで認知症が悪化。

このままでは寝たきりにならないかと心配されている。

イヴジネストが久万に「ユマニチュード」を行った。

久万の妻・かね子は、ジネストから「ユマニチュード」を教わり、退院後に家庭でも実行。

2か月、自宅でリハビリに励む久万の姿があった。

久万は、会話をする力や笑顔も取り戻した。

東京・調布の映像。

久万辰雄、妻・かね子のコメント。

介護福祉士・和田行男は“ユマニチュードは、体系化はされていないが、日本の介護現場では普通に見られる”とコメント。

東京医療センター・本田美和子が、スタジオでユマニチュードを実戦。

本田は“大切なのは、びっくりさせないこと。

近づくときは、まず本人を追い越して、目を合わせながら近づく。

にっこりしながら話しかけ、触れたりもしながら、常に「自分がここにいる」と伝え続ける。

知覚、感情、言語を同時に使う”と説明。

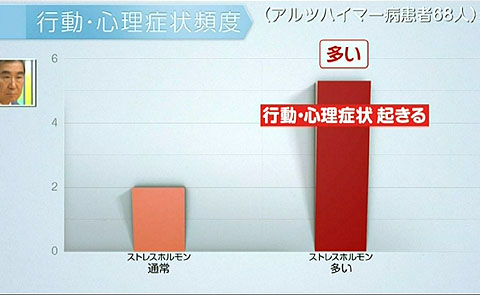

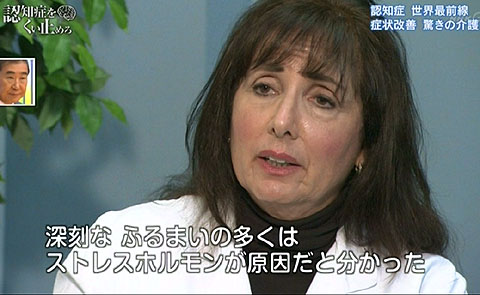

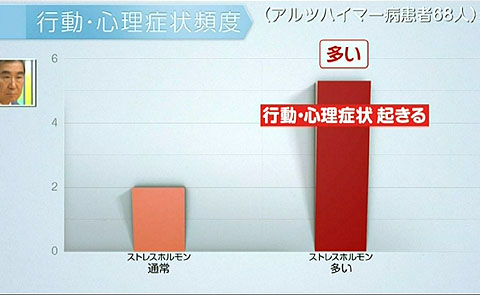

介護現場を悩ます、暴力などの行動心理症状はどうして起きるのか。

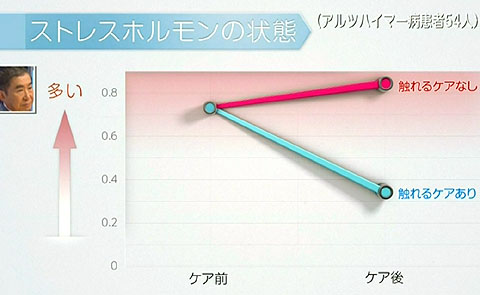

ワシントン大学教授・エラインペスキンドは、その原因がストレスホルモンにあると話す。

アルツハイマー病患者を調べたところ、ストレスホルモンが多いほど行動心理症状が頻繁に起きることがわかった。

さらに、アルツハイマー病だとストレスホルモンが通常より多くなりやすいという。

脳の海馬は、記憶を司るだけでなくストレスを抑える役割も持っている。

アルツハイマー病になると海馬が萎縮し、ストレスホルモンを減らすブレーキの機能が弱まってしまう。

そのためストレスホルモンが過剰になり、脳が興奮状態になる。

米国・シアトル、ワシントン大学の映像。

エラインペスキンドのコメント。

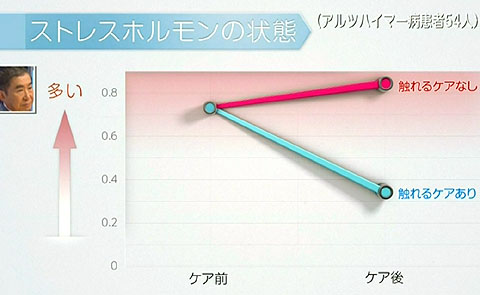

アズサパシフィック大学准教授・リンウッズは、介護の力でストレスホルモンを抑える方法を研究している。

まずアルツハイマー病患者に優しく触れるケアを行い、その後唾液に含まれるストレスホルモンの量を計測。

その結果、触れるケアをした人たちのグループは、ストレスホルモン量が減っていたことがわかった。

優しく触れられると、その信号が脳に伝わり“心地よい”と感じる。

脳は気分を安定させるホルモンを出し、脳の興奮が収まる。

その結果ストレスホルモンの分泌が減って、行動心理症状がおさまる。

リンは“深い思いやりを持ってケアすれば、介護者が薬代わりになる”と話す。

米国・ロサンゼルスの映像。

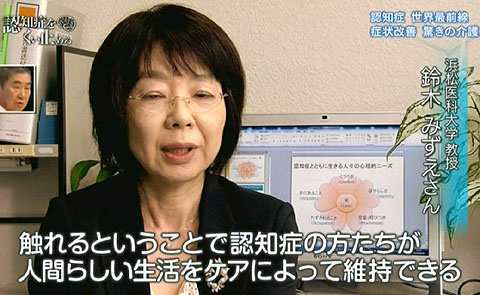

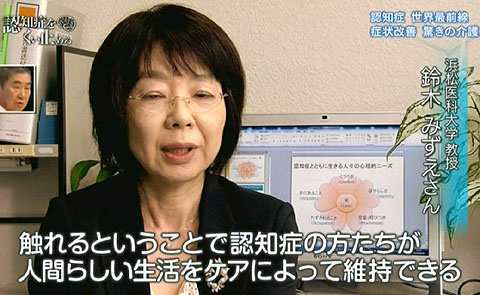

浜松医科大学教授・鈴木みずえらは、認知症専門施設で、週5回入居者に優しく触れるケアを6週間続け、行動がどう変化するかを研究。

攻撃的言動や徘徊が続いていた男性入居者は、このケアが始まって30分で穏やかな表情になり、しばらく徘徊が収まったという。

研究の結果、7割以上の人で攻撃性の低下が見られた。

鈴木は“触れることで、認知症のかたたちが人間らしい生活を維持できる。

人として社会の中で共存できる”と話す。

静岡・浜松の映像。

本田美和子は“医師や看護師は、病院にいる人は病気を治したくていると信じている。

しかし認知機能が落ちてくると、入院している理由などがわからなくなる。

そうすると、おかしいと思いつつ「抑制」せざるを得ない”、和田行男は“施設では、優先順位として何を大事にするか、組みなおしが必要。

人として向き合っていくことを優先する流れに変えていかないと。

よいことは普及してほしいが、マニュアル化が怖い”とコメント。

和田の話を受け、本田は“手順があっても、現場ではそこから逸脱したことが起きる。

バックグランドまで戻って解決法を目指す。

人手不足が問題になっているが、ユマニチュードで介護時間も短縮できる”とコメント。

厚生労働省の研究によると、認知症の人と予備群は、65歳以上の4人に1人だという。

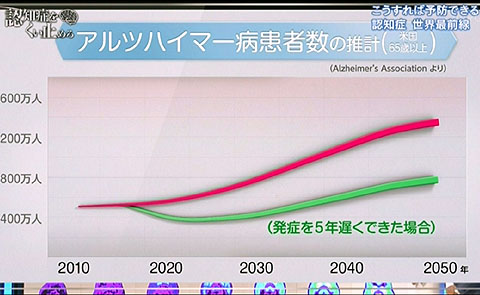

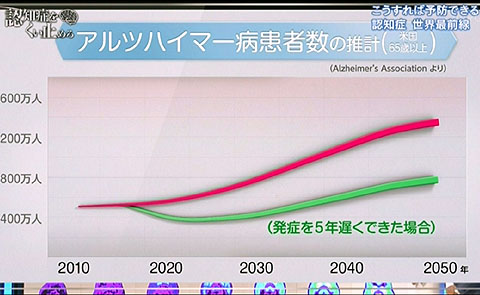

米国の予想では、2050年のアルツハイマー病患者数は、いまの3倍になるとされる。

もし発症を5年遅くできれば、認知症にならず生涯を終える人が増える。

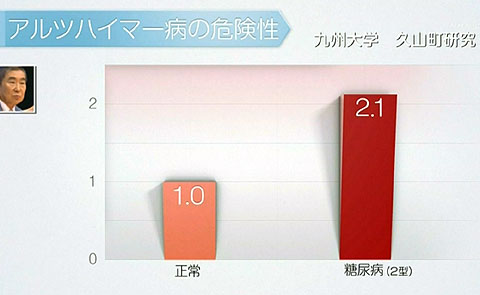

町の調査では、65歳以上のアルツハイマー病患者は、1992年は1.8%だったが、2012年は12.3%に急増。

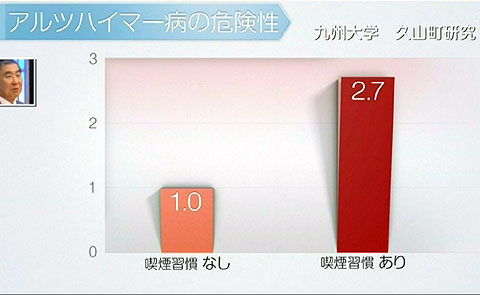

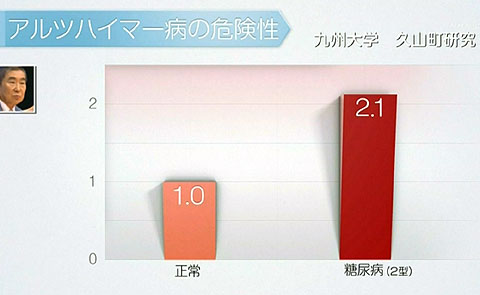

糖尿病患者は、アルツハイマー病発症の危険が2倍近く高いことがわかった。

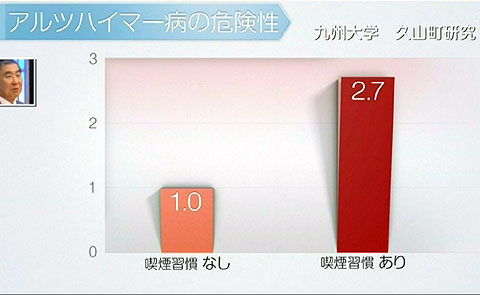

また喫煙習慣のある人は、危険性が3倍近くに。

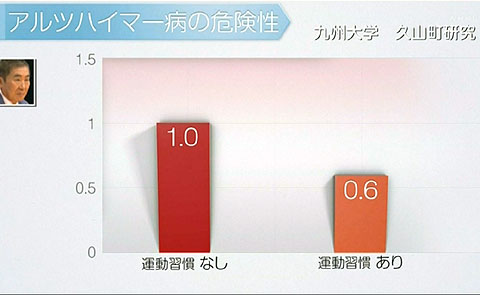

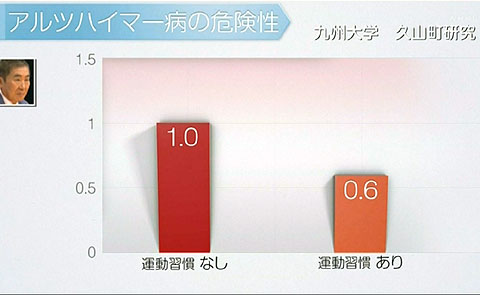

一方、運動習慣のある人は発症の危険性が4割減ることが判明。

九州大学・環境医学教授・清原裕は“アルツハイマー病も生活習慣病と考えられる。

予防も可能だと取り組めば、対策も出てくる”と話す。

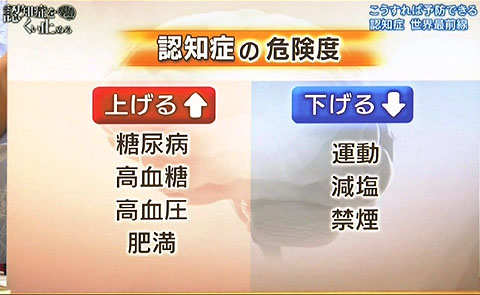

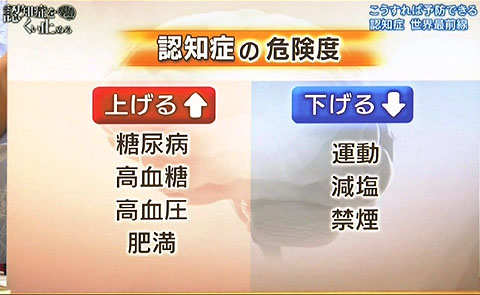

認知症危険度を上げるものは、糖尿病、高血糖、高血圧、肥満。

脳卒中や心臓病の原因と同じ。

下げるものは、運動、減塩、禁煙。

山口晴保は“体に多く酸素を取り込む運動が良い。

リラックスしてできる運動を”、猪原匡史は“下げるものを全部実践すると、3~4割は認知症が減る”と説明。

綾戸智恵は“昔と今の24時間は違う。

何でも自動化し、体を動かさない”とコメント。

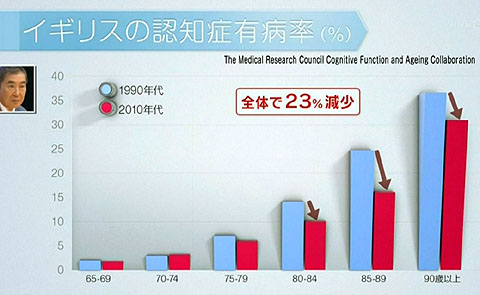

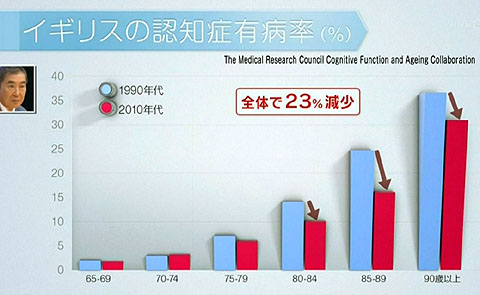

去年、英国・ケンブリッジ大学教授・キャロルブレインのチームが、英国国内で認知症患者が減少していると発表。

特に急激に増加する80歳以降で、23%減少しているという。

キャロルは“脳卒中や心臓病の予防対策が、認知症の減少に大きく関係している”と話す。

英国では、脳卒中と心臓病への対策を行い、死亡率をともに10年で40%減少させた。

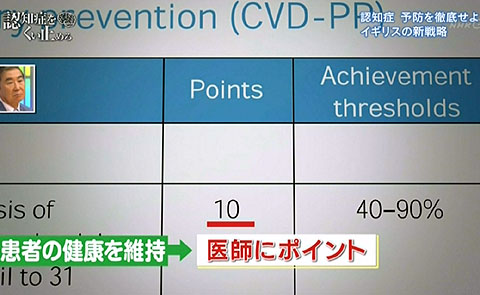

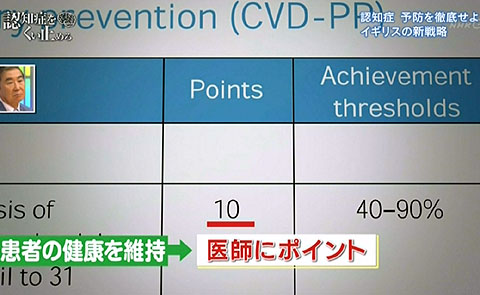

英国では、医師が患者の健康を維持すると、医師にポイントがつく制度が10年前にスタート。

ポイントによる医師の収入は、多い人で15%に及ぶ。

英国・ケンブリッジの映像。

英国では、喫煙者を減らすためにタバコの自動販売機を撤去し、売り場での陳列も禁止している。

また、高血圧を引き起こす塩分摂取量を、1日6g以下に下げるため、85の食品に対して目標塩分量を設定。

大手スーパーや食品加工メーカー、外食産業と一体となり減塩を進めている。

生活習慣病対策に社会全体の仕組みで挑むことで、認知症も減らした。

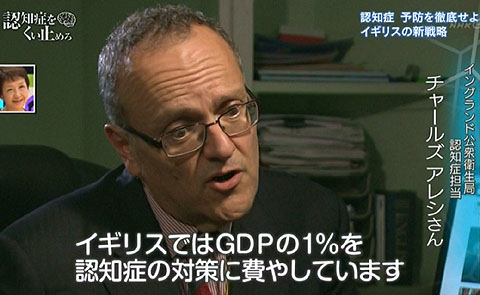

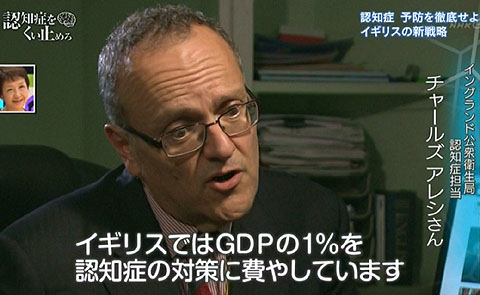

イングランド公衆衛生局・認知症担当・チャールズアレシは“英国では、GDPの1%を認知症対策に費やしている。

発症を5年遅らせれば、患者は半減する。

費用削減効果も絶大だが、1人1人の人生にとっても大きな意味を持つ”と話す。

群馬大学教授・日本認知症学会副理事長・山口晴保は“日本の場合、予防は市区町村の事業、医療は病気を治す、と機能が分かれている。

英国は予防と医療を一本化していて、国立循環器病研究センター病院の猪原匡史医長は“英国は、心臓に良いことは脳にも良いと考える。

共通の病気という認識。

日本では、認知症と心臓病の研究者間に少し隔たりがある”と説明。

日本では、認知症と心臓病の研究者間に少し隔たりがある”と説明。

“英国のように予防の出来高制度にはできないか”、との質問に対し、山口は“薬を使わず健康維持するほど、医師に収入が入るようなシステムが必要”、和田行男は“介護保険では、要支援度が軽いと報酬が少ない。

一番大事なところに資源を投入しないと”と話す。

【関連記事】

・ NHKスペシャル『認知症をくい止めろ~ここまで来た!世界の最前線~』

・ アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

・ 認知症「はいかい」で行方不明1万人

・ 認知症を生きる:週刊東洋経済2014年3月8日号

・ ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ 【水素】市場規模、200億円の大台に到達!

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 認知症:家族が発症気付かない「早期」でも行方不明に

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ 認知症800万人の時代に希望の光

・ 健康・医療戦略・ 考え方まとめる

・ ロンドンでG8認知症サミット共同声明発表

・ 水素水とサビない身体:・ 悪玉活性酸素は消せるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ G8サミットで初めて認知症がテーマに

・ 「認知症コスト」10年間で1000万円という現実

・ 大流行「水素水」でセックスレス解消!(週刊文春)

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ アルツハイマーは「第三の糖尿病」

・ 水素によって認知症を予防できるか?

・ カレーでボケ予防!カスペ!・間違いだらけの健康ジョーシキ

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

認知症をくい止めろ~ここまで来た!世界の最前線~

前回1月19日放送のNHKスペシャル『アルツハイマー病をくい止めろ!』では、発症の25年前から脳細胞に異変が起き始めることが紹介されました。もうひとつ重要なことは、アルツハイマー病の進行を抑える薬はあっても治す薬はないということでした。米国研究製薬工業協会(PhRMA)の2013年の研究開発報告書によると、アルツハイマー病についてのアメリカでの開発中の薬は94種類あります。1998年から2011年までに101件の薬が開発され失敗におわりました。

医療・介護・予防・認知症世界最前線

出演はアナウンサー・上田早苗、落語家・桂文枝。

認知症のうち、7割がアルツハイマー病患者。

アルツハイマー病は、発症25年前から原因物質・アミロイドβが脳に蓄積していく。

脳の記憶を司る部分・海馬も収縮していき、発症5年前から軽い物忘れが始まる。

ここが「予備群」。

発症後は体の機能も落ち、介護が必要になる。

いま、予備群から発症初期に効果のある薬の研究が進んでいる。

また番組では、世界が注目する介護技術、誰にでもできる予防法も紹介。

今年2月、日本でアルツハイマー病をくい止める薬が発見された。

淡路島で行われた調査で、脳梗塞の再発を防ぐ薬「シロスタゾール」を服用する人たちは、アルツハイマー病の進行が遅いことが判明。

服用しない人に比べ、1年後の認知機能の低下が8割抑制される。

アルツハイマー病と診断されて5年の生田佐代子も、「シロスタゾール」を服用している。

5年前の認知機能検査は30点満点中23点だったが、今年の検査でも23点のままだった。

生田の主治医・洲本伊月病院院長・岡田雅博は“予想以上に効いているデータだ”と話した。

淡路島の映像。

生田佐代子の夫・惠一のコメント。

語り・中條誠子。

国立循環器病研究センター・神経内科医長・猪原匡史が、マウスに「シロスタゾール」を与えたところ、脳内のアルツハイマー病原因物質・アミロイドβが減少したことがわかった。

アミロイドβは、神経細胞が働くと発生する老廃物。

通常は血液で排出されるが、量が多すぎると血管の壁の中に溜まり始める。

そうすると血管が切れて神経細胞が死滅、認知症が悪化する。

「シロスタゾール」は血管の筋肉を刺激して動かし、溜まっていたアミロイドβを取り除いたのだ。

猪原は“認知症制圧の糸口になる”と述べた。

米国では、糖尿病薬「インスリン」が注目されている。

最近になり、アルツハイマー病は「脳の糖尿病」とも言える状態にあることがわかってきた。

脳の細胞が糖分を取り込めなくなると、脳全体がエネルギー不足になり、アルツハイマー病を発症する。

米国で「インスリン」を直接脳へ届ける治療法の試験をしたところ、投与すると脳の糖分を取り込めなくなっている部分が消えていた。

多く投与するほど、認知機能の低下が抑えられていた。

新薬ではなく、既存の薬でくい止める新戦略が、世界の潮流となっている。

米国・ワシントン大学、ウェイクフォレスト大学の映像。

九州大学・主体防御医学研究所教授・中別府雄作、ウェイクフォレスト大学教授・スザンヌクラフトのコメント。

ゲストはジャズシンガー・綾戸智恵、介護福祉士・和田行男。

解説は国立循環器病研究センター・猪原匡史、群馬大学教授・日本認知症学会副理事・山口晴保。

猪原は“アルツハイマー病の臨床試験で、有効性なしの薬は100種以上。

新薬なら、開発に15~20年必要。

既存の薬は、副作用がある程度わかっていて非常に安全性が高い。

そのため臨床試験期間が短い。

早くて2020年。

最新の脳科学の知見を手がかりにしたこれらの方法を、認知症人口の爆発直前の今、広めることができれば、破綻も回避可能との見方も出始めている。番組では、日米欧のホットな対策の現場を緊急報告。スタジオではそれをもとに、認知症の進行度合いに応じて、私たち自身、そして日本の医療・介護の現場が、今すぐに出来ることは何かについて、徹底的に議論してゆく。

新薬も既存薬も使い進行を予防する、新時代に突入した”、山口は“嗅神経が頭蓋骨の穴に通っていて、インスリンを鼻から吸引すると、そこから脳に吸収される”とコメント。

ヨーロッパを中心に活動している認知症ケアの専門家・イヴジネストらは、ケアの方法「ユマニチュード」を開発。

認知症患者に対し人間らしく接することで、暴力などの行動心理症状を和らげることができるという。

ジネストは、日本の介護現場を回って「ユマニチュード」を伝えている。

アルツハイマー型認知症の花塚綾子は、突然怒り出したりとコミュニケーションをとるのが困難だった。

ジネストが「ユマニチュード」で腕のリハビリを行うと、花塚には笑顔も出た。

大切なのは、見つめる、話しかける、触れる、寝たきりにしない、の4つ。

栃木・宇都宮の映像。

花塚綾子の長男・敏彦のコメント。

認知症と診断され12年の岡四平は、2年前に足を骨折してから寝たきりの状態だった。

ジネストが岡に「ユマニチュード」を行う。

まず、正面から笑顔で見つめる。

認知症患者は視界の中心にいる人しか認識できない場合があるためだ。

触れるときは、「つかむ」のではなく「支える」。

お世話のときには、実況中継をするように話しかけ続ける。

認知症患者は、何をされているのかすぐ忘れてしまうためだ。

ジネストが来て20分後、岡は2年ぶりに歩いた。

ジネストは“「あなたは人間だ」と伝え続けるのが、ユマニチュードの哲学。

この方法で、本人だけでなくケアに関わるすべての人が、ともに穏やかに過ごせる”と話す。

認知症の症状が進んだ人にも、さまざまな認知能力は残されている。

顔の認識は苦手だが、顔の表情を見て感情を読み取ることはできる。

声から感情を読み取る力も残っている。

国立長寿医療研究センター・脳機能診断研究室室長・中村昭範は“顔の表情や視線など、コミュニケーションシグナルに注目し、これを積極的に介護に使うことで、心の通い合う介護が実現できる”と話す。

久万辰雄は、肺炎での入院がきっかけで認知症が悪化。

このままでは寝たきりにならないかと心配されている。

イヴジネストが久万に「ユマニチュード」を行った。

久万の妻・かね子は、ジネストから「ユマニチュード」を教わり、退院後に家庭でも実行。

2か月、自宅でリハビリに励む久万の姿があった。

久万は、会話をする力や笑顔も取り戻した。

東京・調布の映像。

久万辰雄、妻・かね子のコメント。

介護福祉士・和田行男は“ユマニチュードは、体系化はされていないが、日本の介護現場では普通に見られる”とコメント。

東京医療センター・本田美和子が、スタジオでユマニチュードを実戦。

本田は“大切なのは、びっくりさせないこと。

近づくときは、まず本人を追い越して、目を合わせながら近づく。

にっこりしながら話しかけ、触れたりもしながら、常に「自分がここにいる」と伝え続ける。

知覚、感情、言語を同時に使う”と説明。

介護現場を悩ます、暴力などの行動心理症状はどうして起きるのか。

ワシントン大学教授・エラインペスキンドは、その原因がストレスホルモンにあると話す。

アルツハイマー病患者を調べたところ、ストレスホルモンが多いほど行動心理症状が頻繁に起きることがわかった。

さらに、アルツハイマー病だとストレスホルモンが通常より多くなりやすいという。

脳の海馬は、記憶を司るだけでなくストレスを抑える役割も持っている。

アルツハイマー病になると海馬が萎縮し、ストレスホルモンを減らすブレーキの機能が弱まってしまう。

そのためストレスホルモンが過剰になり、脳が興奮状態になる。

米国・シアトル、ワシントン大学の映像。

エラインペスキンドのコメント。

アズサパシフィック大学准教授・リンウッズは、介護の力でストレスホルモンを抑える方法を研究している。

まずアルツハイマー病患者に優しく触れるケアを行い、その後唾液に含まれるストレスホルモンの量を計測。

その結果、触れるケアをした人たちのグループは、ストレスホルモン量が減っていたことがわかった。

優しく触れられると、その信号が脳に伝わり“心地よい”と感じる。

脳は気分を安定させるホルモンを出し、脳の興奮が収まる。

その結果ストレスホルモンの分泌が減って、行動心理症状がおさまる。

リンは“深い思いやりを持ってケアすれば、介護者が薬代わりになる”と話す。

米国・ロサンゼルスの映像。

浜松医科大学教授・鈴木みずえらは、認知症専門施設で、週5回入居者に優しく触れるケアを6週間続け、行動がどう変化するかを研究。

攻撃的言動や徘徊が続いていた男性入居者は、このケアが始まって30分で穏やかな表情になり、しばらく徘徊が収まったという。

研究の結果、7割以上の人で攻撃性の低下が見られた。

鈴木は“触れることで、認知症のかたたちが人間らしい生活を維持できる。

人として社会の中で共存できる”と話す。

静岡・浜松の映像。

本田美和子は“医師や看護師は、病院にいる人は病気を治したくていると信じている。

しかし認知機能が落ちてくると、入院している理由などがわからなくなる。

そうすると、おかしいと思いつつ「抑制」せざるを得ない”、和田行男は“施設では、優先順位として何を大事にするか、組みなおしが必要。

人として向き合っていくことを優先する流れに変えていかないと。

よいことは普及してほしいが、マニュアル化が怖い”とコメント。

和田の話を受け、本田は“手順があっても、現場ではそこから逸脱したことが起きる。

バックグランドまで戻って解決法を目指す。

人手不足が問題になっているが、ユマニチュードで介護時間も短縮できる”とコメント。

厚生労働省の研究によると、認知症の人と予備群は、65歳以上の4人に1人だという。

米国の予想では、2050年のアルツハイマー病患者数は、いまの3倍になるとされる。

もし発症を5年遅くできれば、認知症にならず生涯を終える人が増える。

町の調査では、65歳以上のアルツハイマー病患者は、1992年は1.8%だったが、2012年は12.3%に急増。

糖尿病患者は、アルツハイマー病発症の危険が2倍近く高いことがわかった。

また喫煙習慣のある人は、危険性が3倍近くに。

一方、運動習慣のある人は発症の危険性が4割減ることが判明。

九州大学・環境医学教授・清原裕は“アルツハイマー病も生活習慣病と考えられる。

予防も可能だと取り組めば、対策も出てくる”と話す。

認知症危険度を上げるものは、糖尿病、高血糖、高血圧、肥満。

脳卒中や心臓病の原因と同じ。

下げるものは、運動、減塩、禁煙。

山口晴保は“体に多く酸素を取り込む運動が良い。

リラックスしてできる運動を”、猪原匡史は“下げるものを全部実践すると、3~4割は認知症が減る”と説明。

綾戸智恵は“昔と今の24時間は違う。

何でも自動化し、体を動かさない”とコメント。

去年、英国・ケンブリッジ大学教授・キャロルブレインのチームが、英国国内で認知症患者が減少していると発表。

特に急激に増加する80歳以降で、23%減少しているという。

キャロルは“脳卒中や心臓病の予防対策が、認知症の減少に大きく関係している”と話す。

英国では、脳卒中と心臓病への対策を行い、死亡率をともに10年で40%減少させた。

英国では、医師が患者の健康を維持すると、医師にポイントがつく制度が10年前にスタート。

ポイントによる医師の収入は、多い人で15%に及ぶ。

英国・ケンブリッジの映像。

英国では、喫煙者を減らすためにタバコの自動販売機を撤去し、売り場での陳列も禁止している。

また、高血圧を引き起こす塩分摂取量を、1日6g以下に下げるため、85の食品に対して目標塩分量を設定。

大手スーパーや食品加工メーカー、外食産業と一体となり減塩を進めている。

生活習慣病対策に社会全体の仕組みで挑むことで、認知症も減らした。

イングランド公衆衛生局・認知症担当・チャールズアレシは“英国では、GDPの1%を認知症対策に費やしている。

発症を5年遅らせれば、患者は半減する。

費用削減効果も絶大だが、1人1人の人生にとっても大きな意味を持つ”と話す。

群馬大学教授・日本認知症学会副理事長・山口晴保は“日本の場合、予防は市区町村の事業、医療は病気を治す、と機能が分かれている。

英国は予防と医療を一本化していて、国立循環器病研究センター病院の猪原匡史医長は“英国は、心臓に良いことは脳にも良いと考える。

共通の病気という認識。

日本では、認知症と心臓病の研究者間に少し隔たりがある”と説明。

日本では、認知症と心臓病の研究者間に少し隔たりがある”と説明。

“英国のように予防の出来高制度にはできないか”、との質問に対し、山口は“薬を使わず健康維持するほど、医師に収入が入るようなシステムが必要”、和田行男は“介護保険では、要支援度が軽いと報酬が少ない。

一番大事なところに資源を投入しないと”と話す。

【関連記事】

・ NHKスペシャル『認知症をくい止めろ~ここまで来た!世界の最前線~』

・ アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

・ 認知症「はいかい」で行方不明1万人

・ 認知症を生きる:週刊東洋経済2014年3月8日号

・ ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ 【水素】市場規模、200億円の大台に到達!

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 認知症:家族が発症気付かない「早期」でも行方不明に

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ 認知症800万人の時代に希望の光

・ 健康・医療戦略・ 考え方まとめる

・ ロンドンでG8認知症サミット共同声明発表

・ 水素水とサビない身体:・ 悪玉活性酸素は消せるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ G8サミットで初めて認知症がテーマに

・ 「認知症コスト」10年間で1000万円という現実

・ 大流行「水素水」でセックスレス解消!(週刊文春)

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ アルツハイマーは「第三の糖尿病」

・ 水素によって認知症を予防できるか?

・ カレーでボケ予防!カスペ!・間違いだらけの健康ジョーシキ

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

2014年06月01日

水素水は機能性表示できるのか?

2013年6月の規制改革実施計画で、いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認が閣議決定された。これについて2014年5月30日に消費者庁で、第6回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開かれ、保健機能成分の考え方が示された。

保健機能成分:一定量摂取することで、健康の維持増進に役立つ成分

(例)キシリトール-歯を丈夫にする/サーデン(いわし)ペプチド-血圧が高めの人に適する

●機能性・安全性を担保するためには、食品中の保健機能成分の量が測定可能である必要

●食品の組成が全て明らかにされている必要はなく、主要な成分が測定可能であればよい

※消費者庁 『第6回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』 配布資料より

これによると、(3)成分が測定できないドリンクは、機能性表示が容認されるカテゴリーには入らない。まして水素水の水素は、ペットボトルを通過するし、たとえアルミ容器でも開栓したら時間とともに消失してしまう。したがって、これに類する水素水は機能性表示の対象にならない可能性が高い。

【関連記事】

・健康食品の機能性表示と市場性

・健康食品”変わる表示”2014年5月2日放送 NHK総合

保健機能成分の考え方 |

保健機能成分:一定量摂取することで、健康の維持増進に役立つ成分

(例)キシリトール-歯を丈夫にする/サーデン(いわし)ペプチド-血圧が高めの人に適する

●機能性・安全性を担保するためには、食品中の保健機能成分の量が測定可能である必要

●食品の組成が全て明らかにされている必要はなく、主要な成分が測定可能であればよい

※消費者庁 『第6回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』 配布資料より

これによると、(3)成分が測定できないドリンクは、機能性表示が容認されるカテゴリーには入らない。まして水素水の水素は、ペットボトルを通過するし、たとえアルミ容器でも開栓したら時間とともに消失してしまう。したがって、これに類する水素水は機能性表示の対象にならない可能性が高い。

【関連記事】

・健康食品の機能性表示と市場性

・健康食品”変わる表示”2014年5月2日放送 NHK総合

2014年06月01日

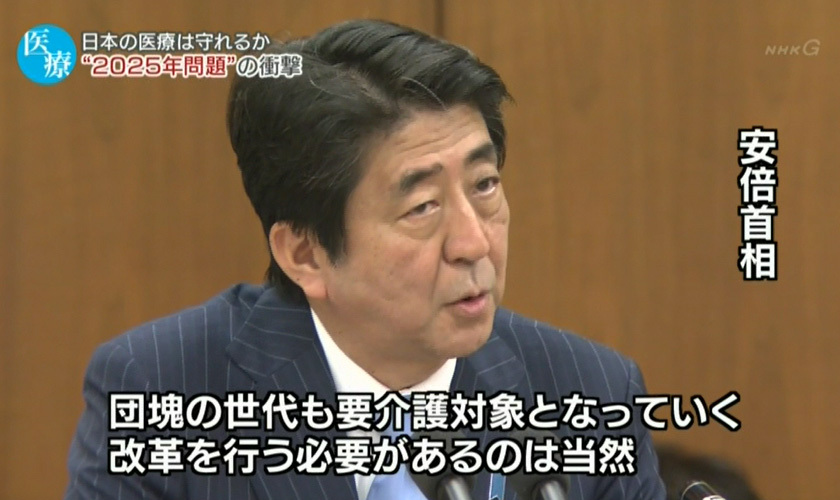

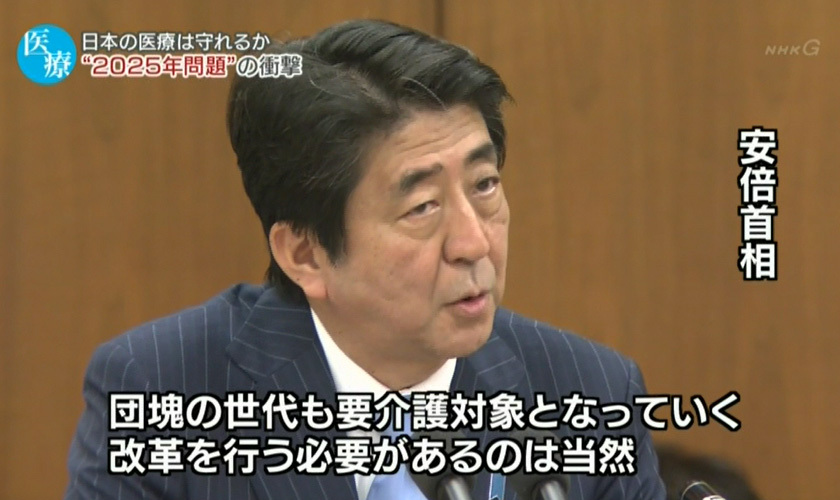

医療が大きな危機に直面する2025年問題

あと10年後に団塊世代が後期高齢者になります。

後期高齢者の医療費は、15-44歳の8倍もかかります。

今、年に1兆円ずつ増え続けている医療費は、もっとペースを速めて行きます。

介護施設が足りない、医師も病床も足りない。

これが2025年問題です。

解決策は、一人ひとりが自分の健康を守る予防が最善です。

2025年、医療が大きな危機に直面する

NHKスペシャル

日本の医療は守れるか?~"2025年問題"の衝撃~

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0531/

後期高齢者の医療費は、15-44歳の8倍もかかります。

今、年に1兆円ずつ増え続けている医療費は、もっとペースを速めて行きます。

介護施設が足りない、医師も病床も足りない。

これが2025年問題です。

解決策は、一人ひとりが自分の健康を守る予防が最善です。

2025年、医療が大きな危機に直面する

NHKスペシャル

日本の医療は守れるか?~"2025年問題"の衝撃~

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0531/

2014年05月16日

話題の『美味しんぼ』で、放射線と水素を解説

小学館の週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』で、放射能被害と鼻血を結びつけるような記述が問題になっています。

産経新聞 2014年5月13日

さらに大阪でがれき処理の影響も大きいとあり、これに対して大阪府と大阪市は、「風評被害を招き、ひいては平穏で安寧な市民生活を脅かす恐れのある極めて不適切な表現」であると、平成26年5月12日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ掲載の「美味しんぼ」の記載について、5月9日に続いて5月12日付で厳重な抗議をしました。

放射線と鼻血の因果関係についてマンガでは、「まだ医学界に異論はありますが、鼻血や強い疲労感などその影響は十分考えられます」と書かれています。この表現は明確に断定しているのではなく、可能性を示しているものです。

マスコミで取り上げられるページの左に興味深い図があります。この中で、なぜ放射線が人体に良くないかが解説されています。

週刊ビッグコミックスピリッツ No.24 2014年5月26日号

成人の水分量は60~65%ですが、放射線は水の分子を切断して毒性の強いラジカルを発生させます。俗に言う「活性酸素」の一種です。

同様の説明が、活性酸素により「DNAが傷つき、細胞ががん化する」と科学誌にあります。

月刊ニュートン 2012年12月号

ですから、水酸基(・OH)を取り除けば、放射線による影響を減らすことができます。実際にアメリカ航空宇宙局(NASA)では、宇宙飛行中の放射線で誘発される酸化ストレスを軽減する方法として、2010年9月に「宇宙飛行士が受ける潜在的な放射線または有害事象の影響を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高い」との見解を発表しています。

・NASAが宇宙の放射線障害予防に水素が有効とする可能性を発表

週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』に関する抗議文(大阪府・大阪市)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理において受入対象としている廃棄物は、放射性セシウム濃度が100ベクレル/㎏以下のもので、科学的にも安全に処理できることが確認されているものであり、廃棄物処理法の規制を遵守することにより、適正に処理ができるものです。

大阪府、大阪市といたしましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について、国からの要請や岩手県からの要請を受け、岩手県宮古地区の災害廃棄物を受入れることとし、平成24年11月29日、30日の試験処理による安全性確認のうえ、平成25年1月23日から9月10日まで本格処理を行い、処理期間中や処理後においても、放射能濃度や空間放射線量率、その他必要な項目について十分な測定を行い、その結果は府市ホームページにおいて公表しておりますが、測定結果は、全て受け入れの前後で変化はなく、大幅に基準値を下回るもので、安全に処理していることを確認しており、災害廃棄物の受入による影響は見受けられませんでした。

また、処理を行った焼却工場の存在する此花区役所、同保健福祉センター、此花区医師会に確認をしましたが、処理中においても、その後においても、作中に表現のある「大阪で受け入れたガレキを処理する焼却場の近くに住む多数の住民に眼や呼吸器系の症状が出ている」というような状況はございませんでした。

「美味しんぼ 福島の真実編」抗議相次ぐ 「科学的にありえない」

産経新聞 5月13日(火)

京都医療科学大学の遠藤啓吾学長(68)=放射線医学=の話「低線量被曝が原因で鼻血が出ることは、科学的にはありえない。大量被曝した場合は血小板が減少するため、血が止まりにくく、鼻血が出やすくなるが、血小板が減るのは(がんの死亡リスク上昇が確認されている100ミリシーベルトの10倍にあたる)1千ミリシーベルト以上の被曝をした場合であり、それ以下の被曝では影響がない。住民も福島第1原発で働く作業員も、事故で1千ミリシーベルトを超える被曝をした人はいない。住民の被曝線量は大半が10ミリシーベルト以下。原発作業員の中に、白血球や血小板の数値に異常がある人がいるとは聞いていない。もし低線量被曝の影響で鼻血が出るのだとしたら、一般の人々より被曝線量の高い放射線技師や宇宙飛行士は鼻血が止まらないことになる。福島の人たちは過剰な不安を抱くことなく、安心して生活してほしい」

2014年5月14日、国際宇宙ステーション(ISS)で日本人初の船長を務めた若田光一さん(50)らを乗せたロシアの宇宙船「ソユーズ」がモスクワ時間14日未明、ISSから離脱。地球に向け降下を始め、同午前5時58分(日本時間同10時58分)、カザフスタンの草原に着陸し、無事帰還した。

産経新聞 5月15日

産経新聞 2014年5月13日

さらに大阪でがれき処理の影響も大きいとあり、これに対して大阪府と大阪市は、「風評被害を招き、ひいては平穏で安寧な市民生活を脅かす恐れのある極めて不適切な表現」であると、平成26年5月12日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ掲載の「美味しんぼ」の記載について、5月9日に続いて5月12日付で厳重な抗議をしました。

放射線と鼻血の因果関係についてマンガでは、「まだ医学界に異論はありますが、鼻血や強い疲労感などその影響は十分考えられます」と書かれています。この表現は明確に断定しているのではなく、可能性を示しているものです。

マスコミで取り上げられるページの左に興味深い図があります。この中で、なぜ放射線が人体に良くないかが解説されています。

週刊ビッグコミックスピリッツ No.24 2014年5月26日号

成人の水分量は60~65%ですが、放射線は水の分子を切断して毒性の強いラジカルを発生させます。俗に言う「活性酸素」の一種です。

同様の説明が、活性酸素により「DNAが傷つき、細胞ががん化する」と科学誌にあります。

月刊ニュートン 2012年12月号

ですから、水酸基(・OH)を取り除けば、放射線による影響を減らすことができます。実際にアメリカ航空宇宙局(NASA)では、宇宙飛行中の放射線で誘発される酸化ストレスを軽減する方法として、2010年9月に「宇宙飛行士が受ける潜在的な放射線または有害事象の影響を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高い」との見解を発表しています。

・NASAが宇宙の放射線障害予防に水素が有効とする可能性を発表

週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』に関する抗議文(大阪府・大阪市)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理において受入対象としている廃棄物は、放射性セシウム濃度が100ベクレル/㎏以下のもので、科学的にも安全に処理できることが確認されているものであり、廃棄物処理法の規制を遵守することにより、適正に処理ができるものです。

大阪府、大阪市といたしましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について、国からの要請や岩手県からの要請を受け、岩手県宮古地区の災害廃棄物を受入れることとし、平成24年11月29日、30日の試験処理による安全性確認のうえ、平成25年1月23日から9月10日まで本格処理を行い、処理期間中や処理後においても、放射能濃度や空間放射線量率、その他必要な項目について十分な測定を行い、その結果は府市ホームページにおいて公表しておりますが、測定結果は、全て受け入れの前後で変化はなく、大幅に基準値を下回るもので、安全に処理していることを確認しており、災害廃棄物の受入による影響は見受けられませんでした。

また、処理を行った焼却工場の存在する此花区役所、同保健福祉センター、此花区医師会に確認をしましたが、処理中においても、その後においても、作中に表現のある「大阪で受け入れたガレキを処理する焼却場の近くに住む多数の住民に眼や呼吸器系の症状が出ている」というような状況はございませんでした。

「美味しんぼ 福島の真実編」抗議相次ぐ 「科学的にありえない」

産経新聞 5月13日(火)

京都医療科学大学の遠藤啓吾学長(68)=放射線医学=の話「低線量被曝が原因で鼻血が出ることは、科学的にはありえない。大量被曝した場合は血小板が減少するため、血が止まりにくく、鼻血が出やすくなるが、血小板が減るのは(がんの死亡リスク上昇が確認されている100ミリシーベルトの10倍にあたる)1千ミリシーベルト以上の被曝をした場合であり、それ以下の被曝では影響がない。住民も福島第1原発で働く作業員も、事故で1千ミリシーベルトを超える被曝をした人はいない。住民の被曝線量は大半が10ミリシーベルト以下。原発作業員の中に、白血球や血小板の数値に異常がある人がいるとは聞いていない。もし低線量被曝の影響で鼻血が出るのだとしたら、一般の人々より被曝線量の高い放射線技師や宇宙飛行士は鼻血が止まらないことになる。福島の人たちは過剰な不安を抱くことなく、安心して生活してほしい」

2014年5月14日、国際宇宙ステーション(ISS)で日本人初の船長を務めた若田光一さん(50)らを乗せたロシアの宇宙船「ソユーズ」がモスクワ時間14日未明、ISSから離脱。地球に向け降下を始め、同午前5時58分(日本時間同10時58分)、カザフスタンの草原に着陸し、無事帰還した。

産経新聞 5月15日

2014年05月03日

健康食品”変わる表示”2014年5月2日放送 NHK総合

首都圏ネットワーク

特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。

一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。

特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。

一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。

2014年03月30日

ハイパーソニック・サウンドを体感する

3月30日、放送大学 文京学習センターでハイパーソニックのレクチャー&デモンストレーションを聴いてきました。

内閣府/日本学術振興会 最先端・次世代研究開発支援プログラム(NEXT)で「ハイパーソニック・エフェクトを応用した健康・快適なメディア情報環境の構築」の成果報告会です。前半はデジタルメディア評論家の麻倉怜士氏による「ハイレゾ音響とハイパーソニック・エフェクト」でした。

昨年からハイレゾが急速に普及してきました。ハイレゾ対応のウォークマンは二ヶ月待ち、新発売のAK240、イギリスのDAコンバータ「Hugo」(ヒューゴ)は20万円を超える価格でも大人気です。ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo musicでも、ポピュラーやアニメソングがランキング入りするように、客層が広がりつつあります。今年に入って、CD新譜と同時に配信するようになりました。

ハイレゾ配信を後押ししたのは、DRM(著作権保護仕様、俗に言うコピーガード)がなくなって、ユーザーがPCやスマートフォン、ハードディスクなどあらゆるシーンで使えるようになったことがあります。ただしDRM無しで無制限にコピーできないよう、罰則規定も強化されてユーザーの自己責任を問われるようになりました。

ハイレゾは、音そのもののよさもさることながら、特に空気感が出せるのが特徴です。実際にmp3,CD,ハイレゾの比較、さらにリニアPCMとDSDの比較も実演しました。

ハイパーソニック・エフェクトとは、可聴域上限をこえる高複雑性超高周波を含む音が、脳幹・視床・視床下部からなる脳の最高中枢<基幹脳>の活動を劇的に高め、環境適応や生体防御を司り健康と深く関わる<自律神経系・内分泌系・免疫系>、そして美しさ快さを司り感性や芸術と深く関わる脳の<報酬系>の活動を連携して向上させる効果の総称

「日本学術振興会の最先端・次世代研究開発支援プログラム」研究課題の概要より

後半は、放送大学教養学部の仁科エミ教授による「ハイパーソニック・エフェクトが拓くメディアの新しい可能性」です。

超高周波を含むガムランの録音で、このスピーカーを実際に比較試聴しました。聞こえない超高周波が、可聴帯域の低域が豊かに聞こえるのを感じました。これはおそらく感覚に与える影響で、測定器が判別できる差異ではありません。

私がかつてどの講演でも経験したことがなかったのが、バックグラウンドに流れる環境音です。講演の冒頭から、ボルネオの熱帯雨林で録音した鳥や虫の声を含む環境音をバックグラウンドで流していました。普通なら話し声に別の音を流したら聞き取りにくいノイズとなるのに、この場合はその環境音が途切れて静けさのほうが、かえって違和感があります。今回開発したスピーカーあってこその効果音といえます。

超高周波を再生する在来のスーパーツイータは、80kHz 以上の帯域の再生に限界がある上に指向性が狭隘で、周波数特性の平坦性にも乏しく、大きく重い。そこで、100kHz 超まで平坦な再生特性をもち、小さく軽く、指向性が広く、将来的に安価に供給しうる新原理のセラミックス・アクチュエータを開発した。これを搭載して150kHz超まで再生可能なスピーカシステムを開発した。

「最先端・次世代研究開発支援プログラム;NEXT研究」研究紹介ポスターより

20kHzを超える周波数を含むガムランの録音を聞いたときの脳波の変化を比較しました。

使用した音源

可聴域をこえる高周波成分による脳波α波ポテンシャルの増大

高周波成分によって活性化される基幹脳ネットワーク

可聴域をこえる高周波成分の付加・除外による脳波α波ポテンシャルの時間変化

【図は「平成17年度ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調査研究報告書」より】

可聴帯域の音は、瞬時に聞こえるか否かが分かります。それに対して、高周波成分によって脳が活性化され出現するα波は、タイムラグがあります。

人類は誕生以来長い間、森林とともに暮らしていました。ジャワ島とボルネオ島の森林環境音には100kHz付近までの音が含まれているのに対して、都市の環境音には20kHz以上の音はありません。室内となると、さらに高い周波数が少なくなっています。仁科教授は、これを「情報的な栄養失調」と表現していました。

質疑応答で、医療関係者が認知症患者の治療に使えないかと質問をしていました。加齢とともに聴覚が低下し、日常生活や会話が不自由になり、なかには寝たきりになった人に対して、全身皮膚から伝えられる刺激が認知症改善のきっかけにならないかという提案でした。現在のところ、実証していませんが、今後は応用の可能性があります。

CDを前提にしたデジタル録音は、機器の仕様で20kHz以上を含まないのに対して、高音質で収録したアナログ録音は、超高周波を含む音源がレコード会社に保管されています。こうした音源こそハイレゾに相応しいコンテンツで、今後は配信サービスで手に入るかもしれません。ハイパーソニックの効果が多方面で実証され、ハードウェアの普及とともに、初めから超広域を含むソースが充実していくことでしょう。

CDのフォーマット策定にかかわった大手電機メーカーの元関係者が、可聴帯域外の超高周波について次のようにコメントしています。

そのころ、ガムラン音楽を録音して脳波を測定すると、生を聞いた時と明らかに違うという実験結果が発表された。どうやら、20KHzで周波数を切っている影響らしい、というのだ。マスコミに「どうですか」と聞かれた私は「それは大いにありうる話です」と答えて、広報部からおこられた。「自分で発明したCDを否定するのですか!」と。

私は、正直に自分の見解を述べただけだ。人間は意識で検知できる範囲を超えた知覚がある。それをサブリミナルという。「聞こえますか、聞こえませんか」という調べ方をすれば、20KHzが限界だ。ところが、意識できない周波数領域の影響は確かに受けているのだ。これは視覚などのあらゆる知覚にあてはまる。 facebookより

【関連記事】

ステレオサウンド オンライン

音は身体全体で感じている:大橋 力×中村桂子

【関連書籍】

http://www.amazon.co.jp/dp/4000223674/

内閣府/日本学術振興会 最先端・次世代研究開発支援プログラム(NEXT)で「ハイパーソニック・エフェクトを応用した健康・快適なメディア情報環境の構築」の成果報告会です。前半はデジタルメディア評論家の麻倉怜士氏による「ハイレゾ音響とハイパーソニック・エフェクト」でした。

昨年からハイレゾが急速に普及してきました。ハイレゾ対応のウォークマンは二ヶ月待ち、新発売のAK240、イギリスのDAコンバータ「Hugo」(ヒューゴ)は20万円を超える価格でも大人気です。ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo musicでも、ポピュラーやアニメソングがランキング入りするように、客層が広がりつつあります。今年に入って、CD新譜と同時に配信するようになりました。

ハイレゾ配信を後押ししたのは、DRM(著作権保護仕様、俗に言うコピーガード)がなくなって、ユーザーがPCやスマートフォン、ハードディスクなどあらゆるシーンで使えるようになったことがあります。ただしDRM無しで無制限にコピーできないよう、罰則規定も強化されてユーザーの自己責任を問われるようになりました。

ハイレゾは、音そのもののよさもさることながら、特に空気感が出せるのが特徴です。実際にmp3,CD,ハイレゾの比較、さらにリニアPCMとDSDの比較も実演しました。

ハイパーソニック・エフェクトとは、可聴域上限をこえる高複雑性超高周波を含む音が、脳幹・視床・視床下部からなる脳の最高中枢<基幹脳>の活動を劇的に高め、環境適応や生体防御を司り健康と深く関わる<自律神経系・内分泌系・免疫系>、そして美しさ快さを司り感性や芸術と深く関わる脳の<報酬系>の活動を連携して向上させる効果の総称

「日本学術振興会の最先端・次世代研究開発支援プログラム」研究課題の概要より

後半は、放送大学教養学部の仁科エミ教授による「ハイパーソニック・エフェクトが拓くメディアの新しい可能性」です。

超高周波を含むガムランの録音で、このスピーカーを実際に比較試聴しました。聞こえない超高周波が、可聴帯域の低域が豊かに聞こえるのを感じました。これはおそらく感覚に与える影響で、測定器が判別できる差異ではありません。

私がかつてどの講演でも経験したことがなかったのが、バックグラウンドに流れる環境音です。講演の冒頭から、ボルネオの熱帯雨林で録音した鳥や虫の声を含む環境音をバックグラウンドで流していました。普通なら話し声に別の音を流したら聞き取りにくいノイズとなるのに、この場合はその環境音が途切れて静けさのほうが、かえって違和感があります。今回開発したスピーカーあってこその効果音といえます。

超高周波を再生する在来のスーパーツイータは、80kHz 以上の帯域の再生に限界がある上に指向性が狭隘で、周波数特性の平坦性にも乏しく、大きく重い。そこで、100kHz 超まで平坦な再生特性をもち、小さく軽く、指向性が広く、将来的に安価に供給しうる新原理のセラミックス・アクチュエータを開発した。これを搭載して150kHz超まで再生可能なスピーカシステムを開発した。

「最先端・次世代研究開発支援プログラム;NEXT研究」研究紹介ポスターより

20kHzを超える周波数を含むガムランの録音を聞いたときの脳波の変化を比較しました。

使用した音源

可聴域をこえる高周波成分による脳波α波ポテンシャルの増大

高周波成分によって活性化される基幹脳ネットワーク

可聴域をこえる高周波成分の付加・除外による脳波α波ポテンシャルの時間変化

【図は「平成17年度ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調査研究報告書」より】

可聴帯域の音は、瞬時に聞こえるか否かが分かります。それに対して、高周波成分によって脳が活性化され出現するα波は、タイムラグがあります。

人類は誕生以来長い間、森林とともに暮らしていました。ジャワ島とボルネオ島の森林環境音には100kHz付近までの音が含まれているのに対して、都市の環境音には20kHz以上の音はありません。室内となると、さらに高い周波数が少なくなっています。仁科教授は、これを「情報的な栄養失調」と表現していました。

質疑応答で、医療関係者が認知症患者の治療に使えないかと質問をしていました。加齢とともに聴覚が低下し、日常生活や会話が不自由になり、なかには寝たきりになった人に対して、全身皮膚から伝えられる刺激が認知症改善のきっかけにならないかという提案でした。現在のところ、実証していませんが、今後は応用の可能性があります。

CDを前提にしたデジタル録音は、機器の仕様で20kHz以上を含まないのに対して、高音質で収録したアナログ録音は、超高周波を含む音源がレコード会社に保管されています。こうした音源こそハイレゾに相応しいコンテンツで、今後は配信サービスで手に入るかもしれません。ハイパーソニックの効果が多方面で実証され、ハードウェアの普及とともに、初めから超広域を含むソースが充実していくことでしょう。

CDのフォーマット策定にかかわった大手電機メーカーの元関係者が、可聴帯域外の超高周波について次のようにコメントしています。

そのころ、ガムラン音楽を録音して脳波を測定すると、生を聞いた時と明らかに違うという実験結果が発表された。どうやら、20KHzで周波数を切っている影響らしい、というのだ。マスコミに「どうですか」と聞かれた私は「それは大いにありうる話です」と答えて、広報部からおこられた。「自分で発明したCDを否定するのですか!」と。

私は、正直に自分の見解を述べただけだ。人間は意識で検知できる範囲を超えた知覚がある。それをサブリミナルという。「聞こえますか、聞こえませんか」という調べ方をすれば、20KHzが限界だ。ところが、意識できない周波数領域の影響は確かに受けているのだ。これは視覚などのあらゆる知覚にあてはまる。 facebookより

【関連記事】

ステレオサウンド オンライン

音は身体全体で感じている:大橋 力×中村桂子

【関連書籍】

http://www.amazon.co.jp/dp/4000223674/