2017年04月20日

「インチキ水素水」ブログ、「中傷だ」と日本トリムが研究者提訴

産経web 2017.4.13 16:09

研究者のブログに「インチキ水素水」と書かれ、自社製品の信用を傷つけられたとして、家庭用整水器大手の日本トリム(大阪市北区)が、水素の医学的効果を研究している元日本医科大教授の太田成男氏を相手取り、約4400万円の損害賠償と謝罪文掲載を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが13日、分かった。同日開かれた第1回口頭弁論で、太田氏側は請求棄却を求めた。

■「本物の水素水」と「インチキ水素水」…

訴状によると、太田氏は昨年12月、国民生活センターが容器入り水素水と生成器について行った商品テストの結果を受けて、自身の当時のブログに「本物の水素水とインチキ水素水」と題した文章を掲載。「容器入りの水素水では、10社製品中商品表記と同じ水素濃度のものは3社製品」のみだったとしてトリム社以外の3社の名前を記載した。

トリム社の製品で商品テストの対象となったのは生成器のみで、表示と同程度の水素濃度が確認されたが、ブログ掲載後の5日間で返品やキャンセルが計143台に上ったという。

トリム社側は太田氏について、テレビや新聞で水素に関するコメントをしており、知名度もあると指摘。「影響力の大きい太田氏の発言で製品の社会的評価が低下した」としている。

一方、太田氏側は答弁書で「『インチキ』という言葉はペットボトル入りの水素水に関する意見で、トリム社製品について述べたものではない。売り上げの減少とブログに何の因果関係もない」と反論している。

http://www.sankei.com/west/news/170413/wst1704130053-n1.html

研究者のブログに「インチキ水素水」と書かれ、自社製品の信用を傷つけられたとして、家庭用整水器大手の日本トリム(大阪市北区)が、水素の医学的効果を研究している元日本医科大教授の太田成男氏を相手取り、約4400万円の損害賠償と謝罪文掲載を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが13日、分かった。同日開かれた第1回口頭弁論で、太田氏側は請求棄却を求めた。

■「本物の水素水」と「インチキ水素水」…

訴状によると、太田氏は昨年12月、国民生活センターが容器入り水素水と生成器について行った商品テストの結果を受けて、自身の当時のブログに「本物の水素水とインチキ水素水」と題した文章を掲載。「容器入りの水素水では、10社製品中商品表記と同じ水素濃度のものは3社製品」のみだったとしてトリム社以外の3社の名前を記載した。

トリム社の製品で商品テストの対象となったのは生成器のみで、表示と同程度の水素濃度が確認されたが、ブログ掲載後の5日間で返品やキャンセルが計143台に上ったという。

トリム社側は太田氏について、テレビや新聞で水素に関するコメントをしており、知名度もあると指摘。「影響力の大きい太田氏の発言で製品の社会的評価が低下した」としている。

一方、太田氏側は答弁書で「『インチキ』という言葉はペットボトル入りの水素水に関する意見で、トリム社製品について述べたものではない。売り上げの減少とブログに何の因果関係もない」と反論している。

http://www.sankei.com/west/news/170413/wst1704130053-n1.html

2016年12月16日

産経新聞が、事実に反する水素水の記事をコッソリ訂正

15日に発表した国民生活センターの記事で、産経新聞は事実に反する表現を掲出し、読者の指摘を受けてコッソリ差し替え訂正した。

「水素水」健康効果なし 国民生活センターが業者に改善求める

水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。

同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。

特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できるが、これまで水素水で許可、届け出されたものはない。

同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めた。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調している。

同センターは3月にも「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出している。

国民生活センターが、 「水素水」健康効果なしなどと発表した事実はない。国民生活センターは、あくまで表示が不適切と指摘しているのであって、産経新聞は発表されていないことを勝手に作り出して記事のタイトルにしている。

また、文末の「一部業務停止命令」を出したのは、「同センター(国民生活センター)」となっているが、実際に命令を出したのは消費者庁であって国民生活センターにその権限はない。こんなことは新聞社にあるまじき間違いである。

このように産経新聞は、事実に反する記事を書き読者から指摘を受けて、あわてて間違いを訂正した。しかし訂正の事実について何ら記載はなく、ニュース記事のタイムスタンプもURLもそのままで、こっそり記事の一部を差し替えている。

現在のニュース記事と、元の記事を読み比べてください。

http://www.sankei.com/life/news/161216/lif1612160023-n1.html

「水素水」健康効果なし 国民生活センターが業者に改善求める

水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。

同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。

特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できるが、これまで水素水で許可、届け出されたものはない。

同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めた。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調している。

同センターは3月にも「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出している。

国民生活センターが、 「水素水」健康効果なしなどと発表した事実はない。国民生活センターは、あくまで表示が不適切と指摘しているのであって、産経新聞は発表されていないことを勝手に作り出して記事のタイトルにしている。

また、文末の「一部業務停止命令」を出したのは、「同センター(国民生活センター)」となっているが、実際に命令を出したのは消費者庁であって国民生活センターにその権限はない。こんなことは新聞社にあるまじき間違いである。

このように産経新聞は、事実に反する記事を書き読者から指摘を受けて、あわてて間違いを訂正した。しかし訂正の事実について何ら記載はなく、ニュース記事のタイムスタンプもURLもそのままで、こっそり記事の一部を差し替えている。

現在のニュース記事と、元の記事を読み比べてください。

http://www.sankei.com/life/news/161216/lif1612160023-n1.html

2016年12月15日

「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター

国民生活センターは15日、市販の水素水について表示値が適切なものか測定結果を公表するとともに、表示の改善を事業者に要望した。

水素水は、アルミパウチやアルミボトル等に入れて販売されているものや、水素水生成器により作るものなどがある。水素分子は1気圧、室温の条件下で水中に最大0.8mmol/L(1.6 mg/L(≒ppm))溶存する。容器入り水素水10銘柄についての測定値は、表示と一致するものが3銘柄、開封時に0.8mg/L(≒ppm)以上が溶存していたものは4銘柄あった。それ以外は表示以下、あるいは水素水と呼べるほど溶存していないものだった。

■表示と一致するもの

ナノ水素水 キヨラビ

水素たっぷりの おいしい水

水素水H2

■開封時に水素が0.8ppm以上あるもの

ナノ水素水 キヨラビ

高濃度ナノ水素水 スパシア

活・活 水素

水素たっぷりの おいしい水

1. ナノ水素水 キヨラビ(株式会社KIYORAきくち)

2. 高濃度ナノ水素水 スパシア(株式会社スパシア)

3. 活・活 水素(セブンハーツ株式会社)

4. ハイドリック アクア(ハイドリックウォーター株 式会社)

5. 水素たっぷりの おいしい水(株式会社メロディアン ハーモニーファイン)

6. ナノバブル水素水(ルーシッド株式会社)

7. 水素水H2(株式会社伊藤園)

8. カラダの中から キレイに水素水(株式会社中京医薬品)

9. 逃げない水素水36(奥長良川名水株式会社)

10. 日田天領水(株式会社日田天領水)

国民生活センターの発表資料(PDF:33ページ)

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161215_2.pdf

「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター

2016年12月15日 朝日新聞

水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部商品について、国民生活センターは15日、商品パッケージや広告で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法などに抵触する恐れがあるとして、業者に文言の改善を要望したと発表した。

同センターは、特に多く流通している水素水10商品と生成器9商品について、パッケージの表示やホームページの商品説明、パンフレットなどを調査。「悪玉活性酸素を無害化する」など、体に効能があると受け取れる表現が計12商品に見つかったという。

これまで水素水で、効能を表示できる特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届け出されたものはない。

http://www.asahi.com/articles/ASJDH5Q6PJDHUCLV00N.html

水素水は、アルミパウチやアルミボトル等に入れて販売されているものや、水素水生成器により作るものなどがある。水素分子は1気圧、室温の条件下で水中に最大0.8mmol/L(1.6 mg/L(≒ppm))溶存する。容器入り水素水10銘柄についての測定値は、表示と一致するものが3銘柄、開封時に0.8mg/L(≒ppm)以上が溶存していたものは4銘柄あった。それ以外は表示以下、あるいは水素水と呼べるほど溶存していないものだった。

■表示と一致するもの

ナノ水素水 キヨラビ

水素たっぷりの おいしい水

水素水H2

■開封時に水素が0.8ppm以上あるもの

ナノ水素水 キヨラビ

高濃度ナノ水素水 スパシア

活・活 水素

水素たっぷりの おいしい水

1. ナノ水素水 キヨラビ(株式会社KIYORAきくち)

2. 高濃度ナノ水素水 スパシア(株式会社スパシア)

3. 活・活 水素(セブンハーツ株式会社)

4. ハイドリック アクア(ハイドリックウォーター株 式会社)

5. 水素たっぷりの おいしい水(株式会社メロディアン ハーモニーファイン)

6. ナノバブル水素水(ルーシッド株式会社)

7. 水素水H2(株式会社伊藤園)

8. カラダの中から キレイに水素水(株式会社中京医薬品)

9. 逃げない水素水36(奥長良川名水株式会社)

10. 日田天領水(株式会社日田天領水)

国民生活センターの発表資料(PDF:33ページ)

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161215_2.pdf

「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター

2016年12月15日 朝日新聞

水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部商品について、国民生活センターは15日、商品パッケージや広告で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法などに抵触する恐れがあるとして、業者に文言の改善を要望したと発表した。

同センターは、特に多く流通している水素水10商品と生成器9商品について、パッケージの表示やホームページの商品説明、パンフレットなどを調査。「悪玉活性酸素を無害化する」など、体に効能があると受け取れる表現が計12商品に見つかったという。

これまで水素水で、効能を表示できる特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届け出されたものはない。

http://www.asahi.com/articles/ASJDH5Q6PJDHUCLV00N.html

2016年11月30日

マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響

マグロやメカジキなどメチル水銀を比較的多く含む魚介類を妊婦が食べ過ぎると、生まれた子の運動機能や知能の発達に悪影響が出るリスクが増すことが、東北大チームの疫学調査で分かった。メチル水銀は水俣病の原因物質だが、一般的な食用に問題のない低濃度の汚染でも胎児の発達に影響する可能性があることが明らかになるのは、日本人対象の調査では初めて。

2002年から、魚をよく食べていると考えられる東北地方沿岸の母子約800組を継続的に調査。母親の出産時の毛髪に含まれるメチル水銀濃度を測定し、子に対しては1歳半と3歳半の時点で国際的によく用いられる検査で運動機能や知能の発達を調べ、両者の関係を分析した。

毛髪のメチル水銀濃度は低い人が1ppm以下だったのに対し、高い人は10ppmを超えていた。世界保健機関などは、水俣病のような神経障害を引き起こす下限値を50ppmとしている。

濃度が最高レベルの人たちの子は最低レベルに比べ、1歳半時点で実施した「ベイリー検査」という運動機能の発達の指標の点数が約5%低かった。乳幼児期の運動機能は将来の知能発達と関連があるとされる。3歳半時点の知能指数検査では男児のみ約10%の差があった。海外の研究で、男児の方が影響を受けやすいことが知られている。

国は05年、海外の研究を基に、妊婦に対しメチル水銀の1週間当たりの摂取許容量を体重1キロ当たり100万分の2グラムと決めた。厚生労働省はこれに基づき、クロマグロの摂取は週80グラム未満とするなどの目安を示している。今回の調査では食生活も尋ねており、約2割がこれを超えていたと考えられるという。

研究チームの仲井邦彦・東北大教授(発達環境医学)は「目安を守れば、影響は心配しなくてよいと考えられる。魚には貴重な栄養も含まれており、妊婦が魚を断つことは好ましくない。食物連鎖の上位にいるマグロなどを避けサンマなどを食べるなど、魚種を選ぶことが大切だ」と話す。【渡辺諒】

厚生労働省が定めた妊婦の摂取目安

※週80グラム未満

クロマグロ、メバチマグロ、メカジキ、キンメダイ、ツチクジラなど

※週160グラム未満

キダイ、ユメカサゴ、ミナミマグロ、クロムツ、マカジキなど

※刺し身なら1人前、切り身なら1切れが約80グラム

個人、環境要因で差

東北大チームの研究で比較的低濃度のメチル水銀でも妊婦が摂取した場合、胎児の発達に影響するリスクがあることが明らかになったが、影響の受けやすさには個人差があり、多く摂取した母親の子が必ずしも大きな影響を受けるとは限らない。今回の研究結果は、個人レベルではなく、集団として将来知的障害と判断される子の割合が増えることを意味する。

例えば1000人の集団の場合、メチル水銀の影響がなくても、知的障害と判断される子が23人程度生まれることが経験的に分かっている。メチル水銀を多く摂取した結果、ベイリー検査の点数が約5%下がることは、これが約2倍の48人程度になるリスクが生じることに相当するという。

子どもの発達には遺伝や教育など、さまざまな環境要因も大きく影響する。また、低濃度のメチル水銀と子の脳の発達の関係は未解明のことが多い。個々の子に知的障害が疑われる場合、メチル水銀が影響したかどうかは判別できないのが現状だ。【渡辺諒】

【ことば】メチル水銀

水銀は地殻や土壌に含まれ、火山噴火や石炭の燃焼、金の採掘などに伴って排出される。これが水中や土壌中で微生物の働きなどによって化学変化し、メチル水銀が生成される。海水にも含まれ、食物連鎖によって徐々に濃縮し、上位に位置するクロマグロなどで濃度が高くなる。水俣病は、工場排水中の高濃度のメチル水銀が原因となった。

http://mainichi.jp/articles/20161128/k00/00m/040/119000c

2002年から、魚をよく食べていると考えられる東北地方沿岸の母子約800組を継続的に調査。母親の出産時の毛髪に含まれるメチル水銀濃度を測定し、子に対しては1歳半と3歳半の時点で国際的によく用いられる検査で運動機能や知能の発達を調べ、両者の関係を分析した。

毛髪のメチル水銀濃度は低い人が1ppm以下だったのに対し、高い人は10ppmを超えていた。世界保健機関などは、水俣病のような神経障害を引き起こす下限値を50ppmとしている。

濃度が最高レベルの人たちの子は最低レベルに比べ、1歳半時点で実施した「ベイリー検査」という運動機能の発達の指標の点数が約5%低かった。乳幼児期の運動機能は将来の知能発達と関連があるとされる。3歳半時点の知能指数検査では男児のみ約10%の差があった。海外の研究で、男児の方が影響を受けやすいことが知られている。

国は05年、海外の研究を基に、妊婦に対しメチル水銀の1週間当たりの摂取許容量を体重1キロ当たり100万分の2グラムと決めた。厚生労働省はこれに基づき、クロマグロの摂取は週80グラム未満とするなどの目安を示している。今回の調査では食生活も尋ねており、約2割がこれを超えていたと考えられるという。

研究チームの仲井邦彦・東北大教授(発達環境医学)は「目安を守れば、影響は心配しなくてよいと考えられる。魚には貴重な栄養も含まれており、妊婦が魚を断つことは好ましくない。食物連鎖の上位にいるマグロなどを避けサンマなどを食べるなど、魚種を選ぶことが大切だ」と話す。【渡辺諒】

厚生労働省が定めた妊婦の摂取目安

※週80グラム未満

クロマグロ、メバチマグロ、メカジキ、キンメダイ、ツチクジラなど

※週160グラム未満

キダイ、ユメカサゴ、ミナミマグロ、クロムツ、マカジキなど

※刺し身なら1人前、切り身なら1切れが約80グラム

個人、環境要因で差

東北大チームの研究で比較的低濃度のメチル水銀でも妊婦が摂取した場合、胎児の発達に影響するリスクがあることが明らかになったが、影響の受けやすさには個人差があり、多く摂取した母親の子が必ずしも大きな影響を受けるとは限らない。今回の研究結果は、個人レベルではなく、集団として将来知的障害と判断される子の割合が増えることを意味する。

例えば1000人の集団の場合、メチル水銀の影響がなくても、知的障害と判断される子が23人程度生まれることが経験的に分かっている。メチル水銀を多く摂取した結果、ベイリー検査の点数が約5%下がることは、これが約2倍の48人程度になるリスクが生じることに相当するという。

子どもの発達には遺伝や教育など、さまざまな環境要因も大きく影響する。また、低濃度のメチル水銀と子の脳の発達の関係は未解明のことが多い。個々の子に知的障害が疑われる場合、メチル水銀が影響したかどうかは判別できないのが現状だ。【渡辺諒】

【ことば】メチル水銀

水銀は地殻や土壌に含まれ、火山噴火や石炭の燃焼、金の採掘などに伴って排出される。これが水中や土壌中で微生物の働きなどによって化学変化し、メチル水銀が生成される。海水にも含まれ、食物連鎖によって徐々に濃縮し、上位に位置するクロマグロなどで濃度が高くなる。水俣病は、工場排水中の高濃度のメチル水銀が原因となった。

http://mainichi.jp/articles/20161128/k00/00m/040/119000c

2016年02月21日

心停止の患者 水素で脳ダメージ軽減 臨床研究開始へ

NHKニュース 2月20日

心筋梗塞などで心停止状態になった患者に水素ガスを吸わせることで、寝たきりになるなどの後遺症を減らそうという臨床研究を慶応大学病院など全国12の医療機関が始めることになりました。効果が確認できれば、早ければ3年後には医療現場で広く行えるようにしたいとしています。

臨床研究を始めるのは、慶応大学病院のほか香川大学病院、熊本大学病院など全国12の医療機関です。

国内では毎年13万人が心停止状態になり病院に運ばれていますが、回復しても脳細胞がダメージを受け、寝たきりになったりことばが十分に話せなくなるなどの後遺症が残るケースが少なくありません。

水素には細胞が死ぬのを抑える効果があり、慶応大学のグループはこれまで、ねずみを使った実験で心停止後の生存率を38%から71%に高め、脳細胞へのダメージも減らせることを確認しています。

臨床研究では今後2年間にわたって、心停止状態となった患者180人に18時間、水素ガスを吸わせ安全性と効果を確認することにしています。効果が確認できれば、早ければ3年後には医療現場で実際に広く使えるようにしたいとしています。

慶応大学病院の堀進悟救急科診療部長は、「単に命を救うだけではなく社会復帰させるのが医療の目的であり、水素ガスの利用でそうした人を増やせる可能性があると考えている」と話しています。

【関連記事】水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例

心筋梗塞などで心停止状態になった患者に水素ガスを吸わせることで、寝たきりになるなどの後遺症を減らそうという臨床研究を慶応大学病院など全国12の医療機関が始めることになりました。効果が確認できれば、早ければ3年後には医療現場で広く行えるようにしたいとしています。

臨床研究を始めるのは、慶応大学病院のほか香川大学病院、熊本大学病院など全国12の医療機関です。

国内では毎年13万人が心停止状態になり病院に運ばれていますが、回復しても脳細胞がダメージを受け、寝たきりになったりことばが十分に話せなくなるなどの後遺症が残るケースが少なくありません。

水素には細胞が死ぬのを抑える効果があり、慶応大学のグループはこれまで、ねずみを使った実験で心停止後の生存率を38%から71%に高め、脳細胞へのダメージも減らせることを確認しています。

臨床研究では今後2年間にわたって、心停止状態となった患者180人に18時間、水素ガスを吸わせ安全性と効果を確認することにしています。効果が確認できれば、早ければ3年後には医療現場で実際に広く使えるようにしたいとしています。

慶応大学病院の堀進悟救急科診療部長は、「単に命を救うだけではなく社会復帰させるのが医療の目的であり、水素ガスの利用でそうした人を増やせる可能性があると考えている」と話しています。

【関連記事】水素ガス吸入による障害の改善効果の研究事例

2016年01月28日

ユニヴェールの水素サプリメント・ラヴィがリニューアル

ユニヴェールの水素サプリメント・ラヴィが新しくなります。

7年にわたって愛用されてきた水素サプリメントが、新成分でリニューアル。

従来はフラナガンパウダーとサンゴカルシウムを組み合わせていたので、他社の水素サプリメントより水素発生量が多く、持続時間も長いと評判でした。

今回はフラナガンパウダーに変わって、新しく開発した微粒子のサンゴカルシウムを使用し、従来と変わらない水素を発生します。

新開発の微粒子サンゴカルシウムにより、表面積が大きくなって水素の吸着量を増やすことができました。サンプル品を試したところ、ORP・PHとも同じで問題はありません。体感的には、よりカラダにやさしくなっています。

2月出荷より順次切替わる予定ですので、楽しみにお待ちください。

※ 写真の製品は2017年に製造中止

7年にわたって愛用されてきた水素サプリメントが、新成分でリニューアル。

従来はフラナガンパウダーとサンゴカルシウムを組み合わせていたので、他社の水素サプリメントより水素発生量が多く、持続時間も長いと評判でした。

今回はフラナガンパウダーに変わって、新しく開発した微粒子のサンゴカルシウムを使用し、従来と変わらない水素を発生します。

新開発の微粒子サンゴカルシウムにより、表面積が大きくなって水素の吸着量を増やすことができました。サンプル品を試したところ、ORP・PHとも同じで問題はありません。体感的には、よりカラダにやさしくなっています。

2月出荷より順次切替わる予定ですので、楽しみにお待ちください。

※ 写真の製品は2017年に製造中止

2015年11月17日

新型「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」発売

新型「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」発売 -四季を楽しみ、おいしさの感じられる新パッケージで登場-

ルーシッド株式会社(東京都渋谷区・代表取締役 木之本玲子)は「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」をリニューアルし、2016年1月5日(火)より発売を開始します。「南ASOの水素水 H+WATER」は、拡大する水素水業界の中でも熊本県南阿蘇村の天然水ならではのおいしさとナノバブル製法による水素の効果に対する信頼が高く、300万本突破の出荷実績を誇る水素水の定番ブランドとして確立しています。今回、より多くのお客様に日常シーンで水素水をお楽しみいただき、効果を実感いただけるよう、味わい・パッケージともに刷新し、新型「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」として発売します。

●新パッケージの特長

天然水業界のフィルム開発で実績の高い国産フィルムを新パッケージに採用。MADE IN JAPANの高い品質と技術力により、最内層のPEに特殊な添加剤の無添加なPEを使用。従来品に比べてドライラミネートを3回→2回に減らすことにより残留溶剤の量を低減しております。水に触れる最内層にこだわることで天然水100%本来のおいしさにより近づけてやさしい口あたりとまろやかな味わいを実現しました。

効果1:フィルム起因による臭気の発生および内容物への臭気移行を軽減します。

効果2:PEの添加物が内容物へ溶出・析出するリスクを軽減します。

また、「大人かわいい」「シンプル」「くまモン」をコンセプトに、老若男女を問わず親しみをもって頂けるようデザインを一新。四季を通して季節感を楽しんで頂けるよう4種類のカラーバリエーションで商品展開します。

●商品概要

・商品名:「南ASOの水素水 H+WATER(くまモンVersion)」 ・価格:1本350円(税別)

・容量:1本あたり330ml(アルミパウチ)・梱包:10本入り、30本入り、60本入り

●発売期日 2016年1月5日(火)

●発売サイト

・からだケアショップ http://www.karadacare-shop.com

ルーシッド株式会社(東京都渋谷区・代表取締役 木之本玲子)は「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」をリニューアルし、2016年1月5日(火)より発売を開始します。「南ASOの水素水 H+WATER」は、拡大する水素水業界の中でも熊本県南阿蘇村の天然水ならではのおいしさとナノバブル製法による水素の効果に対する信頼が高く、300万本突破の出荷実績を誇る水素水の定番ブランドとして確立しています。今回、より多くのお客様に日常シーンで水素水をお楽しみいただき、効果を実感いただけるよう、味わい・パッケージともに刷新し、新型「南ASOの水素水 H+WATER くまモンVersion」として発売します。

●新パッケージの特長

天然水業界のフィルム開発で実績の高い国産フィルムを新パッケージに採用。MADE IN JAPANの高い品質と技術力により、最内層のPEに特殊な添加剤の無添加なPEを使用。従来品に比べてドライラミネートを3回→2回に減らすことにより残留溶剤の量を低減しております。水に触れる最内層にこだわることで天然水100%本来のおいしさにより近づけてやさしい口あたりとまろやかな味わいを実現しました。

効果1:フィルム起因による臭気の発生および内容物への臭気移行を軽減します。

効果2:PEの添加物が内容物へ溶出・析出するリスクを軽減します。

また、「大人かわいい」「シンプル」「くまモン」をコンセプトに、老若男女を問わず親しみをもって頂けるようデザインを一新。四季を通して季節感を楽しんで頂けるよう4種類のカラーバリエーションで商品展開します。

●商品概要

・商品名:「南ASOの水素水 H+WATER(くまモンVersion)」 ・価格:1本350円(税別)

・容量:1本あたり330ml(アルミパウチ)・梱包:10本入り、30本入り、60本入り

●発売期日 2016年1月5日(火)

●発売サイト

・からだケアショップ http://www.karadacare-shop.com

2015年09月21日

高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に

敬老の日を前に総務省が20日発表した人口推計によると、15日時点で65歳以上の高齢者は前年に比べて89万人増の3384万人だった。総人口に占める割合は0.8ポイント増の26.7%で、人数、割合ともに過去最高を更新。80歳以上は38万人増の1002万人(総人口の7.9%)となり、初めて1千万人を超えた。

65歳以上の割合は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で平成52年に36.1%に達する見込みで、社会保障費の膨張への対応が急務となっている。現段階で欧米主要7カ国と比較しても日本が最も高く、イタリアの22.4%、ドイツの21.2%などを上回った。

総務省は22年の国勢調査を基に、その後の死亡者数や出生者数などを反映して推計。65歳以上の男性は1462万人で男性全体の23.7%、女性は1921万人で女性人口の29.5%を占めた。団塊の世代の最終年に当たる昭和24年生まれの人が全員65歳以上になった。

また総務省の労働力調査によると、平成26年に仕事に就いていた65歳以上は45万人増の681万人で過去最多を記録。就業率は20.8%で、こちらも欧米主要国を上回る水準だった。

産経新聞 2015.9.21

------------------

あと10年後には65歳の人が75歳になる。生きていれば、例外なく年をとる。75歳になると、医療保険で後期高齢者に分類され、一人当たり医療費がもっともかかるのが後期高齢者である。すなわち10年後に、医療費はとんでもなく膨張し、医療施設・介護施設が不足することが今すでにわかっている。これが2025年問題です。

65歳以上の割合は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で平成52年に36.1%に達する見込みで、社会保障費の膨張への対応が急務となっている。現段階で欧米主要7カ国と比較しても日本が最も高く、イタリアの22.4%、ドイツの21.2%などを上回った。

総務省は22年の国勢調査を基に、その後の死亡者数や出生者数などを反映して推計。65歳以上の男性は1462万人で男性全体の23.7%、女性は1921万人で女性人口の29.5%を占めた。団塊の世代の最終年に当たる昭和24年生まれの人が全員65歳以上になった。

また総務省の労働力調査によると、平成26年に仕事に就いていた65歳以上は45万人増の681万人で過去最多を記録。就業率は20.8%で、こちらも欧米主要国を上回る水準だった。

産経新聞 2015.9.21

------------------

あと10年後には65歳の人が75歳になる。生きていれば、例外なく年をとる。75歳になると、医療保険で後期高齢者に分類され、一人当たり医療費がもっともかかるのが後期高齢者である。すなわち10年後に、医療費はとんでもなく膨張し、医療施設・介護施設が不足することが今すでにわかっている。これが2025年問題です。

2015年07月09日

電解水素水で、おいしい野菜がたくさん穫れる

株式会社日本トリム(本社:大阪市、代表取締役社長:森澤紳勝)は、2015年7月3日に電解水素水の農業分野への応用を推進することを目的に、南国市、JA南国市、高知県、高知大学と「還元野菜プロジェクト」推進連携協定に調印した。

同社の還元野菜整水器から生成される「電解水素水」により、農作物の収穫量増加、高品質化が期待できる。この技術を高知大学と共同でそのメカニズム解明の研究を開始し、試験栽培により電解水素水が農作物の生産性や機能性を高める可能性が示唆された。

水道水や地下水を電気分解した「電解水素水」を農作物に与えると、野菜の抗酸化成分の増加や農作物の増収が期待できる。家庭用整水器の開発を30年以上続けてきた同社が農業用に改良し商品化した。

現在、南国市は農業振興策の柱として、JA南国市とともに「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進を計画している。その一環として、電解水素水の農業分野への活用による効果や機能性等の検証を目的とした農家への整備を進める。

「還元野菜」は同社が独自開発した還元野菜整水器によって生成される電解水素水を使って育てた野菜の新ブランドで、野菜に必要不可欠な“水”に焦点を当て、育てられた安心安全で高品質な国産野菜を普及すべく、還元野菜としてブランド展開している。

同社の還元野菜整水器から生成される「電解水素水」により、農作物の収穫量増加、高品質化が期待できる。この技術を高知大学と共同でそのメカニズム解明の研究を開始し、試験栽培により電解水素水が農作物の生産性や機能性を高める可能性が示唆された。

水道水や地下水を電気分解した「電解水素水」を農作物に与えると、野菜の抗酸化成分の増加や農作物の増収が期待できる。家庭用整水器の開発を30年以上続けてきた同社が農業用に改良し商品化した。

現在、南国市は農業振興策の柱として、JA南国市とともに「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進を計画している。その一環として、電解水素水の農業分野への活用による効果や機能性等の検証を目的とした農家への整備を進める。

「還元野菜」は同社が独自開発した還元野菜整水器によって生成される電解水素水を使って育てた野菜の新ブランドで、野菜に必要不可欠な“水”に焦点を当て、育てられた安心安全で高品質な国産野菜を普及すべく、還元野菜としてブランド展開している。

2015年03月02日

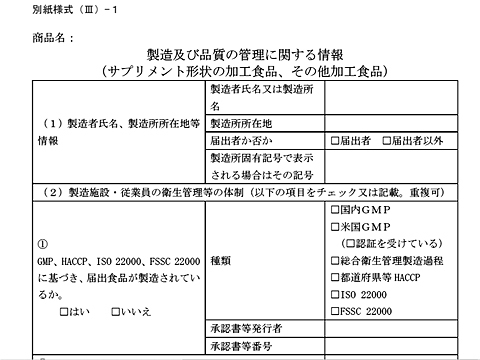

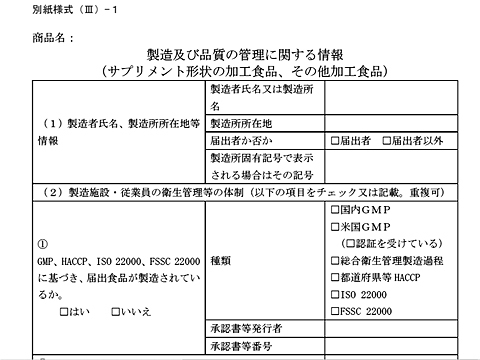

食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会

消費者庁は3月2日、食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会を開催しました。関係する企業の関心も高く、3000人ほどの参加申込みに対して、1800人の席が用意されました。

今回の説明会では、昨年の検討会報告書を踏まえて、機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)が具体的に示され、届出書の書式も公開されています。

機能性表示食品の制度は、健康を維持するために食べる食品が、どのように良いのか表示するものです。対象は健康な人で、病気が治るなど医薬品的な効能は表示できません。機能性が表示できる食品は、科学的根拠に基づいて容器包装に表示をし、表示内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を表示するものです。事業者は販売する機能性表示食品について、販売日の60日前までに消費者庁長官に届出が必要です。

届出の対象は、消費者が手にする最終製品であって、内容・成分・配合量が異なる場合は同一とみなされません。科学的根拠などが要件を満たさない場合は、届出を受理されません。注意すべき点として、アルコールや塩分・糖分など、過剰な摂取につながる食品は除外されるので、これらを含むドリンク類・食品は対象となりません。

消費者庁はこの制度を開始するのに先立ち、景品表示法・健康増進法・食品衛生法などによる表示に問題のあるものは、厳しく取り締まることを発表しています。食品表示基準及び新たな機能性表示制度の説明会は、東京に続いて宮城・広島・愛知・北海道・福岡・大阪の主要都市全7か所で開催され、平成27年6月27日までに施行されます。説明会で配布される資料は、消費者庁のウェブサイトで閲覧できます。

【関連文書】食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料の掲載について

今回の説明会では、昨年の検討会報告書を踏まえて、機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)が具体的に示され、届出書の書式も公開されています。

機能性表示食品の制度は、健康を維持するために食べる食品が、どのように良いのか表示するものです。対象は健康な人で、病気が治るなど医薬品的な効能は表示できません。機能性が表示できる食品は、科学的根拠に基づいて容器包装に表示をし、表示内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を表示するものです。事業者は販売する機能性表示食品について、販売日の60日前までに消費者庁長官に届出が必要です。

届出の対象は、消費者が手にする最終製品であって、内容・成分・配合量が異なる場合は同一とみなされません。科学的根拠などが要件を満たさない場合は、届出を受理されません。注意すべき点として、アルコールや塩分・糖分など、過剰な摂取につながる食品は除外されるので、これらを含むドリンク類・食品は対象となりません。

消費者庁はこの制度を開始するのに先立ち、景品表示法・健康増進法・食品衛生法などによる表示に問題のあるものは、厳しく取り締まることを発表しています。食品表示基準及び新たな機能性表示制度の説明会は、東京に続いて宮城・広島・愛知・北海道・福岡・大阪の主要都市全7か所で開催され、平成27年6月27日までに施行されます。説明会で配布される資料は、消費者庁のウェブサイトで閲覧できます。

【関連文書】食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料の掲載について

2015年01月29日

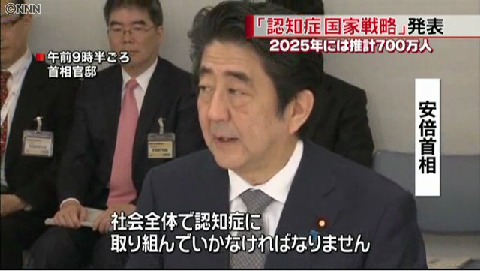

政府が認知症施策推進「新オレンジプラン」

2015年1月27日 NEWS24

政府は27日、国を挙げて認知症の施策を推進する「新オレンジプラン」を発表した。

安倍首相「最も早いスピードで高齢化が進む我が国こそ、社会全体で認知症に取り組んでいかなければなりません」

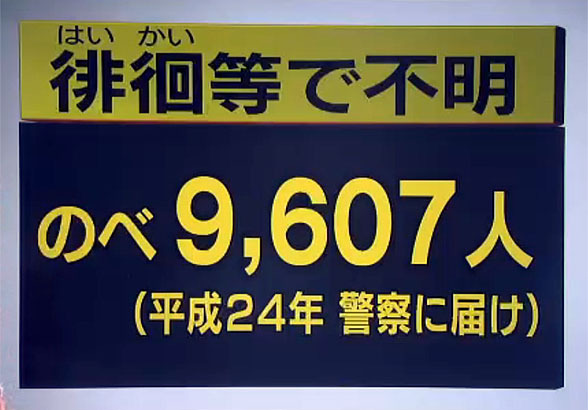

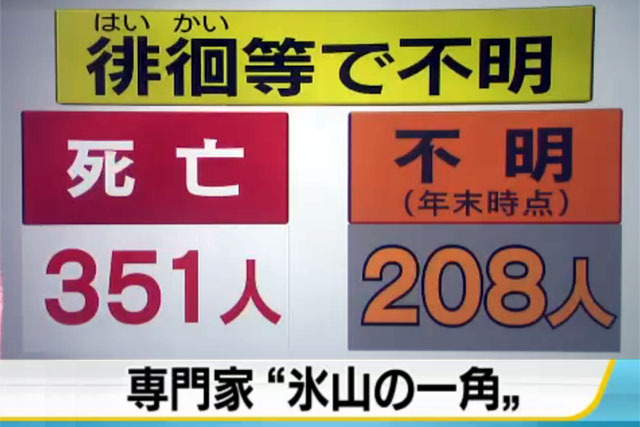

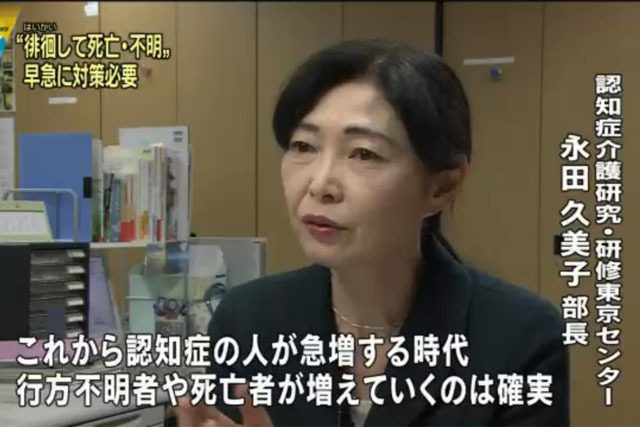

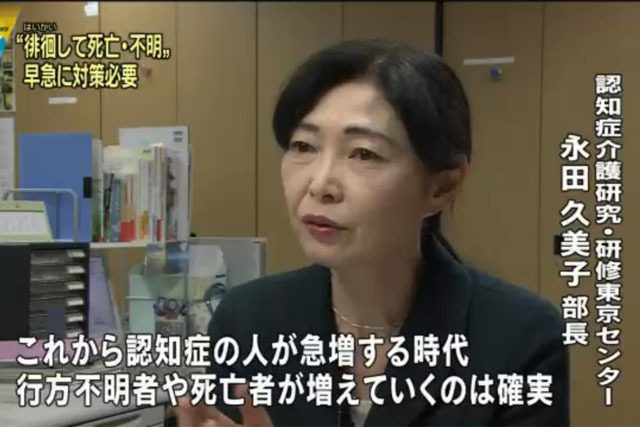

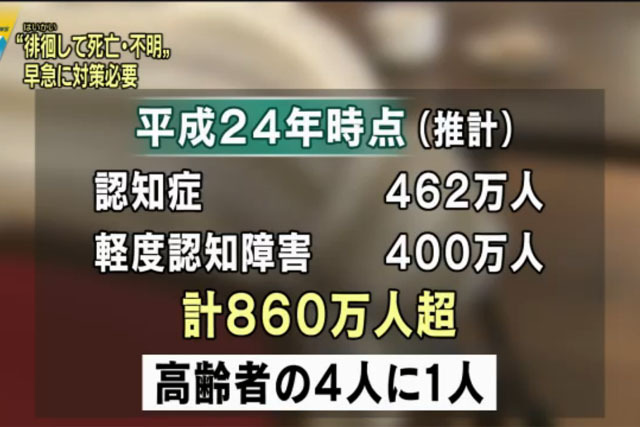

認知症の人は10年後の2025年には65歳以上の約5人に1人、推計で700万人に達するとみられている。

27日発表された「新オレンジプラン」には、できる限り早い段階からの支援、やさしい地域づくりの推進などが盛り込まれ、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としている。

http://www.news24.jp/articles/2015/01/27/07267999.html

認知症施策を加速させるための戦略が今回、関係閣僚会合で新オレンジプランとして発表されました。しかし重要な点が抜けています。認知症になったらどうするかと言う対策の項目が並んでいるのですが、予防について書かれていません。アルツハイマー病の治療方法は確立されていない現在、予防が重要であると研究者は気づき始めました。

これら政策の予算が計上されていますが、財務省の資料を見る限り、やはり予防という言葉はありません。

認知症対策:消費税増収分(1.35兆円)等を活用し、(中略)認知症対策の充実、国民健康保険の財政対策の充実、難病対策の充実など医療・介護サービスの提供体制改革を推進。

財務省・平成27年度予算の特徴より

財務省の資料では、冒頭に”持続可能な社会保障制度の確立”を掲げているのですから、事後的な対策よりも事前に予防する戦略をしっかり考えてもらいたいものです。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)による速報値

厚生労働省のプレスリリース

週刊文春 2015年1月22日号

「5人に1人が認知症」10年後の現実にこう備えよ!

糖尿病、高血圧、体重激変は要注意…リスク管理から予防法まで

政府は27日、国を挙げて認知症の施策を推進する「新オレンジプラン」を発表した。

安倍首相「最も早いスピードで高齢化が進む我が国こそ、社会全体で認知症に取り組んでいかなければなりません」

認知症の人は10年後の2025年には65歳以上の約5人に1人、推計で700万人に達するとみられている。

27日発表された「新オレンジプラン」には、できる限り早い段階からの支援、やさしい地域づくりの推進などが盛り込まれ、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としている。

http://www.news24.jp/articles/2015/01/27/07267999.html

認知症施策を加速させるための戦略が今回、関係閣僚会合で新オレンジプランとして発表されました。しかし重要な点が抜けています。認知症になったらどうするかと言う対策の項目が並んでいるのですが、予防について書かれていません。アルツハイマー病の治療方法は確立されていない現在、予防が重要であると研究者は気づき始めました。

これら政策の予算が計上されていますが、財務省の資料を見る限り、やはり予防という言葉はありません。

認知症対策:消費税増収分(1.35兆円)等を活用し、(中略)認知症対策の充実、国民健康保険の財政対策の充実、難病対策の充実など医療・介護サービスの提供体制改革を推進。

財務省・平成27年度予算の特徴より

財務省の資料では、冒頭に”持続可能な社会保障制度の確立”を掲げているのですから、事後的な対策よりも事前に予防する戦略をしっかり考えてもらいたいものです。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)による速報値

厚生労働省のプレスリリース

| 「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について 昨年、11月に行われた認知症サミット日本後継イベントにおいて、内閣総理大臣より厚生労働大臣に対して、認知症施策を加速させるための戦略の策定について指示がありました。 これを受けて、厚生労働省では、関係省庁と共同して新たな戦略の検討を進めてまいりましたが、今般、「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」が取りまとまりましたので、公表いたします。 また、本戦略の策定を受け、本日、認知症施策推進関係閣僚会合において別添の資料を配付し、今後、本戦略に基づき、認知症施策推進のために関係省庁が一丸となって取り組んでいくことを申し合わせましたのでお知らせします。(資料)認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)概要 PDF:721KB・本文 PDF:163KB |

週刊文春 2015年1月22日号

「5人に1人が認知症」10年後の現実にこう備えよ!

糖尿病、高血圧、体重激変は要注意…リスク管理から予防法まで

2014年11月19日

機能性表示食品について消費者委員会で審議

第177回 消費者委員会本会議 議事録

2014年11月4日(火)17:00~18:55

消費者委員会大会議室1

≪3.機能性表示食品について≫

○河上委員長 次の議題は、「機能性表示食品について」です。

(消費者庁竹田食品表示企画課長入室)

○河上委員長 消費者庁におかれましては、出席いただきありがとうございます。この機能性表示食品は、食品の新たな機能性表示に関する制度として食品表示基準に新設されるもので、食品表示法の規定により10月31日付で内閣総理大臣から諮問を受けました。

食品表示基準については従前より食品表示部会で審議いただいておりますが、この件については制度が新たに設置されること、食品表示部会とは別の場で審議しております特定保健用食品、いわゆるトクホですけれども、このトクホの在り方との整合性などとも関連してその意義を確認する必要がある制度であることから、制度全体の確認、あるいは議論はこの本会議で行いたいと考えております。

議論の結果、本会議で新制度についての一定の理解が得られれば、それを前提として、内閣府令で定められる食品表示基準については食品表示部会でその内容について審議いただきたいと考えております。

本日は、この制度全般と、それからあらかじめ当方から消費者庁に出しております一定の質問事項に対する回答を消費者庁の担当から説明いただきまして、その後で若干議論を行います。

説明時間は、30分程度でお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それでは、お手元の資料に即して説明をします。

説明の進め方として、資料を一つずつではなくて、関連の部分について飛んでいきますので、お願いします。

まず、この制度を検討するに至った経緯、背景ですけれども、資料2-3の11ページを御覧ください。昨年の6月14日に規制改革実施計画が定められています。事項としては、左側に「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」ということで、全ての食品について機能性表示を容認する仕組みを考えろとなっています。

真ん中の「規制改革の内容」はどのような仕組みとするかです。下から6行目の右側に、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものにしなさい、それから下から3行目、安全性の確保を含めた運用が可能な仕組みとしなさい、となっています。

「企業等」の「等」につきましては、農林水産物がありますので、例えばJA農協ですとか、あるいは漁連といった生産者団体が含まれてくる意味で「等」がついています。

それから、「企業等の責任」ですので、いわゆる自己認証になります。ある一定の基準に対して事業者が自分で適合を確認し、表示をすることです。そこからア・プリオリには国の関与は出てこない形になっています。

右側に、平成26年度中に結論して措置しなさいとなっています。

12ページ、検討の背景ですけれども、これは昨年6月の総理の演説になります。1行目の真ん中から、「国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです」。今回、テーマになっていますいわゆる機能性の情報についても、それがきちんと消費者に伝わるようにということです。

4行目、トクホにつきましてはそのような制度として措置されていますが、「お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされている」。企業の規模によってはお金、時間についてとても負担になっていると指摘されています。

下から3行目「農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したいと思います」ということで、ここの部分にはいわゆるマーケットが拡大することも念頭に置かれていることが示されていまです。

次に、現行の制度について改めて確認いただきます。13ページです。現在、機能性を表示できる食品は赤い線で囲った2つがあります。いわゆる右側がトクホでして、これは一つ一つの食品を消費者庁が許可という形で審査をしています。表示については、エビデンスがある限り企業の自由です。

もう一つ、栄養機能食品ですけれども、これは一定のビタミン、ミネラルについて事業者が基準への適合を自己認証して定型文を表示する。つまり、表示については企業の裁量はございません。こういう2つの製品があるということです。

14ページ、先ほど申し上げた左の下にトクホはヒト試験が必須であるために、許可の手続に時間と費用がかかり、中小事業者にはハードルが高い。

それから、左の上、栄養機能食品についてはビタミン、ミネラルの成分が限定されていることで、機能性の表示に対してこういった部分が少し負担になっている、障害になっている。そこを改めることで右側、「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」という国民のニーズ、それから長寿社会をつくっていくことに応えていこう。つまり、企業の責任で科学的な根拠をもとに機能性を表示できることになれば、消費者はこれまでイメージ広告で買っていたものについて、具体的な表示という根拠のもとに商品を選択できる制度になることです。

右下の絵に、栄養機能食品、トクホに加えて一般食品でも機能性の表示が可能になる形で制度をつくりなさいということでした。

これを受けて我々の検討が、15ページになります。「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」、これを消費者庁のもとに設置して、第1回が昨年の12月から最終の第8回が今年の7月で、7月30日に報告書を取りまとめて公表しています。

その検討に当たっての基本的な考え方は16ページ三角の頭で、何よりも食品ですので「安全性の確保」は第一である。左にいって、機能性表示を行うに当たってはやはり一定のレベルのエビデンスが必要になる。右側にいって、その上で適正な表示内容にして消費者の方にきちんと情報を伝えることをもって、真ん中のピンクのところ「自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」にしていく。後ほど申し上げます、これは食品表示法の目的です。こういう制度にしていくと、我々は制度を検討してまいりました。

次に、資料2-4のA3の横の大きな紙が、先ほど申し上げました報告書の概要になります。まず制度設計で、右下の「国の関与の在り方」、緑のところで、根拠をどこに求めるかですが、(2)の「新制度の規定・適切な運用」で、食品表示法に基づく制度として設計をすることとしています。これはなぜかというと、加工食品及び生鮮食品に機能性の表示をすることですので、加工食品及び生鮮食品の表示の特例で食品表示法に基づく制度として運用してまいります。

次に制度の名前、これは報告書の概要では既存の制度との混同を避けるということで「保健」と「栄養」の文字は使用しない。「保健」はトクホに関連しますし、「栄養」は栄養機能食品に関連するということで、この2つの単語は使わないことにしました。

それで、どういう名称にしたか、資料2-2「食品表示基準(案)」の1ページの第2条第1項10号に定義を置いていまして、機能性表示食品ということで今回、制度の名前、食品のジャンルを規定しています。

次に、またA3の紙に戻って、まずこういう食品が我々の目の前に現れるにはどういったハードルがあるかですが、「同じく国の関与の在り方」のところに「(1)販売前届出制の導入」と書いています。事業者の方はこのジャンルの食品を発売するときには、消費者庁にあらかじめ届出をしていただくことになります。

それで、また表示基準に戻って、第2条、先ほど御覧いただいた10号の一番後ろ「販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう」となっています。ある製品を販売したいときは60日前までに届けてくださいという制度にしています。

では、その届出はどういうものかというと、その同じく下から4行目「当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項」を届けてくださいとなっています。

こういった届出項目ですけれども、基本的には、文字の書き下ろしは別ですが、トクホと同様の事項を届けていただく。それで、アンド・オン、追加の部分としては健康被害の情報収集体制がトクホには要求されてございませんけれども、今回これを要求していることで上乗せのいわゆる規制になっていることです。

この届出事項の具体的な内容につきましては、トクホと同様に、通知で詳細に書き下ろすことを考えています。

では、この届け出されたものは消費者庁としてどう受け取るかです。後ほど申し上げます、こうした必要な事項が届け出られているか形式的な審査をします。自己認証ですので、実質審査をすると許可制になり、国が責任を持つことになりますので、自己認証の世界でぎりぎりのところで形式的な審査をします。

形式的にきちんとしたものが確認できた場合、同じく表示基準の3ページを御覧ください。これはまた後で説明しますけれども、資料の3ページの中段に「届出番号」とあります。つまり、届出が適法に行われたと我々が確認した際には、消費者庁として事業者に対し届出番号を付与します。それで、この届出番号を付与しないものはこのジャンルの商品として販売できない。義務表示事項ですので、届出番号をもらえないものは当然にこの商品として販売できないことをここでチェックをしていく形を考えております。

以上が事前のチェックで、届出制をとる内容につきまして簡単ですが、説明しました。

では、具体的に届出をしていただく上でポイントになるのは何か。またA3の紙に戻っていただきます。届出事項ですけれども、左側の青のところ、安全性についてきちんと事業者が評価をしたことの書類を出していただく。それから左の下、赤いところ、機能性表示もきちんと評価をした科学的な根拠、資料を出していただくところが大きなポイントになります。

安全性の評価はどう行うのかというと、まず安全性の確保で対象となる食品、成分はどんなものなのかというときに、まず(1)基本的には安全性は食経験で評価をしていただきます。長年、食経験を持ったことが最終的な食品の安全性の裏打ちになりますので、まずそこを評価してください。

もしそれが足りないのであれば○の2つ目、安全性試験に関して評価をしてください。例えば、トクホのような安全性の試験の情報をきちんと評価をしてくださいということです。

それから、○の3つ目のところでは医薬品との相互作用・機能性関与成分同士の相互作用の知見を集めてください、ということです。

次に、(2)の「生産・製造及び品質の管理」です。これは、取組状況をきちんと記載をして届出をしてくださいということにします。

○の1つ目にありますように、企業の自主的かつ積極的な取組ということで位置づけておりまして、義務にはしてございません。その理由ですけれども、大きく2つあります。1つは、今のGMP規格が特定の民間団体が定める規格であり、これを国が義務づけることはなかなか難しいことがあります。

それから、仮にそういうものを義務づけると、この商品を発売するときには必ずその団体に手数料を払わなければならない。つまり、大変言葉はよくないですが、その団体の収入を確保することで、国が特定の団体の収入を確保することになります。そういう意味で二重に適切ではないとなります。

ただし、ですけれども、事業者の方からはこの点については非常に積極的な反応をいただいておりますので、事業者団体としてもこういった取組を進めていくことで、かなり浸透していくという認識を我々は持っております。

それから、(3)の「健康被害等の情報収集」ですけれども、これはもし事故があった場合には、必ずお客様相談センターなり、名前は問いませんが、そういうところで情報を集めて保健所ですとか消費者庁に必ず報告する連絡体制をつくってくださいと求めます。

ただ、企業によってその体制の組み方はいろいろあるので、具体的なこういう名前の組織をこうつくらないといけないとはしませんが、一定の考え方は示す予定です。

それから、○の2つ目は行政が情報をどう集めるかです。これは皆様に一番近いところ、消費生活センターがこれに当たりますが、そういうところに被害情報があった場合には、例えばどこの社の製品か、どういう商品か、どんな症状が出たか、やめたら治りましたか、また飲み始めたら同じことが出たかといった、必ず同じアルゴリズムの質問をぶつけていって、最終的にとれた情報をいただくことで確度の高いものを我々にいただくようにしたいと思っています。

資料にはございませんけれども、厚労省の26年度科研費予算で、こういった危害情報の収集・報告体制について研究結果がまとめられますので、それを踏まえた形で取り入れます。

それから、(4)はもし事故が起こったとき、食品ですので当然食品衛生法等の関連法令に基づきまして、そこにあります注意喚起とか、業者の処分とか、回収措置等を行っていきたいということです。

以上が、安全性の評価の点です。

次に、機能性の科学的根拠の評価です。これは、左の下にありますようにいずれかを選んでいただきます。「最終製品を用いた臨床試験」、これはトクホのヒト試験を頭に描いていただければよろしいかと思います。

それから(2)、これが新しい点でして「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」です。これは何かというと、○の1つ目にありますように、広く入手可能ないわゆる学術論文につきまして、データベースの中からキーワードを設定して検索をしていただきます。例えばカテキン、脂肪の吸収を抑えるとか体重の変化といったキーワードを設定して検索をしていただく。その結果、ヒットした論文につきましてトータリティー・オブ・エビデンス、ヒットしたものの中にはポジティブなもの、ネガティブなもの、それからどちらともつかないものが混在するわけですけれども、それを全体として御覧いただいて、確かに肯定的と言えるかどうかを評価していただきます。これは、自分に都合のよい論文だけをつまみ食いしてこないことをきちんと押さえるためであり、キーワードを設定することで事後的に誰が検索しても同じ条件で論文がヒットするはずなので、ここで嘘をつくとばれますよ、ということです。

以上が安全性の確保、それから機能性の表示の担保で、どのような評価をしていただきますかを申し上げました。

では、その上でどんな表示ができるのかが右側のオレンジ色のところで、表示の在り方と書いています。まず、安全性、機能性を評価した上でどんな食品に表示ができますかですけれども、マル1で先ほどの閣議決定にありましたようにあらゆる食品について表示ができます。

ただし、ということで、これはトクホ並びですけれども、アルコール飲料はだめです。それから、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取するものもだめとしています。つまり、関与成分を摂取すると同時にこういうものを摂取することで、逆にマイナスが発生するものについては除外します。

それにつきましては、先ほど御覧いただきました食品表示基準(案)の1ページ、第2条の10号で上から6行目のところ、対象の食品からアルコールを含有する飲料、国民の栄養摂取の状況から見てその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、健増法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除くことで対象外としています。

次に対象成分ですけれども、マル2で「作用機序が考察され、直接又は間接に定量可能な成分」、ここはトクホと同様の考え方をとっています。

それからマル3の対象者、要すれば病者ではない人になります。「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人」です。

さらに、ということで政策的な判断ですけれども、未成年者、それから妊産婦、授乳婦の方に対して、そういう人へ訴求するものは今回認めないとしています。

それから表示の範囲、可能な機能性表示の範囲ですけれども、部位も含めた健康維持・増進に関する表現になります。平たくいいますと、例えばひざの調子を整えるとか、目の健康を維持するといった部位に言及する表示も当然にできるということです。

ただし、疾病名を含む表示はできないということで、花粉症が気になる方へとか、疲れ目が気になる方へといったものについては薬事法に抵触する可能性がございますので、そういった表示はできないことです。

それから「容器包装への表示」です。そこに文字でかなり羅列していますけれども、関与成分の名前とか、1日の摂取目安量、摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量等ということで書いています。これは具体的には義務表示事項になりまして、先ほど御覧いただきました基準(案)の資料2ページの2項にございます。その下に表が続いていますけれども、そういった義務表示事項をきちんと書いていただくことになっております。

それから(3)の「容器包装への表示以外の情報開示」で、先ほど安全性、機能性について事業者に科学的な根拠を評価していただき、品質管理の状況についても明らかにしていただくと申し上げましたけれども、これは容器包装にはとても表示できませんので、企業の自社サイト、ホームページで情報開示を求めると考えています。A社のBという商品について消費者の方が関心を持ったときに、どういう根拠に基づいて評価され、表示されているのだろう。あるいは、A社の工場はどういう品質管理をしているかをきちんと公開していただく。これは、いわゆる制度の透明性を高めることを狙いとしているもので、企業の方にとってはきちんとした仕事をしないといけない。消費者の方にとっては、こういう商品であるときちんと根拠から理解をいただける形にしたい意味で、ここを求めることにしております。

それから説明が漏れましたけれども、(2)の「容器包装への表示」基準(案)の3ページ、先ほどの「届出番号」の下に「食品関連事業者の連絡先」とありますけれども、これは万が一のときの連絡とか、あるいは商品に対して疑問を持ったときに直ちにアクセスできることを考えまして、インターネット等のアドレスではなくて電話番号を表示していただきます。電話番号ですと直接アクセスできて一番連絡が取りやすい形をとっています。これもトクホ等にはない形で、上乗せの義務で我々は分かりやすい制度にしたいと考えています。

最後に、こういった自己認証の仕組みに当たって、では消費者庁がどう後からチェックするのか、ここはまた緑のところに戻って、(2)の「新制度の規定・適切な運用」の○の2つ目で「食品表示法に基づく収去等、販売後の監視を徹底する」ことです。

申し上げるまでもなく、食品表示法につきましては表示の取り締まりが重要なものです。消費者庁、農林水産省、厚生労働省、厚生労働省所管の食品衛生の取り締まり行政を担うのは保健所になりますけれども、そういった機関が取り締まりをする。その上で、食品表示法第6条には表示の違反等があれば指示、措置命令等ができるようになっておりますし、第8条には立入検査ですとか報告徴収を求めると規定されています。こういった法律上の措置を使うのが1つです。

それから、我々は27年度に予算を要求しています。「販売後の監視」として、いわゆる市中に販売されている商品、事業者の方がこの制度に乗せて実際に販売された商品を我々がランダムに買い上げてきて届出どおりの表示がなされているか。あるいは、表示どおりの成分が含まれているかについて、必要に応じて外部の専門機関の協力も得ながらチェックをしていく。そういったチェックの結果、事実に反するものがあれば適切に、法律に基づく規定なども使って徹底的な指導等を考えています。

それから、最後に緑の(4)ですけれども、消費者の方への情報提供です。既に機能性を表示する商品としてはトクホ、栄養機能食品と2つありますので、今回これが加わることで3つのジャンルのものが市場に出てくることです。したがいまして、それぞれの制度によってどういう違いがあるのかきちんと理解をいただいた上で商品を選んでいただく。そういう意味で、同様に27年度の予算で必要なものを今、要求してございまして、その予算がつきましたらそういった予算も活用しながら3つのジャンルの違いとか、あるいはどういったときにこういうものを使うべきなのか、消費者の方の理解が進む形で我々も取り組んでまいりたいと思っております。

最後ですけれども、「その他」で下の○のところで、今回自己認証による機能性表示という初めての取組をしますので、施行後2年を目途に制度の実施状況をレビューして必要な見直しを考えております。したがいまして、今後2年間につきましてはこの制度を我々としてできる限りきちんと運用した上で、2年後、皆様の評価に耐えられるかという点についてレビューをした上で必要な措置を講じたいと考えております。

説明は以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、質問、意見をお願いします。石戸谷委員どうぞ。

○石戸谷委員長代理 先ほどの説明で検討会の報告書の内容についてはわかりましたけれども、今回、消費者委員会に意見を求められているのは食品表示基準(案)でありまして、食品表示基準(案)を見ますと2条10号に定義が書いてあって、あとは表示の内容が列挙されているだけで報告書の中身が盛り込まれているとは読めないんですけれども、この点についてどうお考えでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今回、親法は食品表示法にしました。したがいまして、食品表示基準の中で機能性を表示する食品ということで今回のものを位置づけています。したがいまして、表示基準(案)の書き方につきましては機能性表示食品ということで、機能性を表示するのであればこのような内容の届出をしてくださいという形の規定になっています。

届出事項につきましては、事項名として書いています。これはトクホと同様で、トクホの場合は添附書類ですけれども、求めている事項は同じになっています。その具体化につきましては、ガイドライン等で規定をする。つまり、トクホと同様の形で措置をしたいと考えています。

したがいまして、例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報は何ですか。これは、届出を受理するという我々が適法だと考える根拠の情報とはこういうものとガイドライン等で書いていく。つまりは、ヒト試験であればトクホと同じ検査デザインじゃないとだめです。それから、システマティックレビューであればこういう手順を踏んで、こういう質の論文を集めて、こういう考察をしないとだめと書く。

したがいまして、それを満たしていない。つまり形式的にそういう手順、レベルを踏んでいない、達していないのであれば、我々は届出の形式的審査を行った上でそれをリジェクトする。つまりは、届出番号を付与しないことをもって、報告書に書かれた制度全体としての内容を担保していく考え方です。

○石戸谷委員長代理 説明はわかるんですけれども、今回意見を求められているのが食品表示基準(案)であり、具体的な中身はこうだということですと、今のお話ではガイドラインを合わせて出していただけると中身はわかるのですが、ガイドラインが出てきていないので、それが果たしてそういうものかわからないのでお尋ねしているんですが、それは出していただけないんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 大変申しわけないんですけれども、我々の作業手順としましては、まず内閣府令に規定するものを抜き出してここに規定をし、案として提示をしたということです。

したがいまして、こちらの案について消費者委員会の審議がこれから進んでいくと思いますので、そちらも踏まえながらガイドラインの案は、我々はまた事務的に作業を進めていく手順で進めております。したがいまして、現在提示はできていません。

ただ、基本的には報告書に書いてあることをさらに詳細に規定をしていく。事業者の方に守っていただくことを、これをブレイクダウンして書いていく作業になりますので、報告書の内容と違う内容がガイドラインに出てくることは基本的にあり得ないとお考えいただければと思います。

大変申しわけございませんけれども、作業手順の関係からまずはこの基準(案)についてこちらで審議をいただいているということです。

○河上委員長 基本的には、報告書の内容がガイドラインの中に確実に落とし込まれるという理解でいいですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 報告書につきましては、我々としてはあの時点でかなり具体的かつ詳細に制度のイメージを示したと思っています。したがいまして、あの中から基準に書かなければいけないものは何か。それを抜き出したものが今、提示しているものです。

したがいまして、残りの部分につきましてはガイドライン等で、施行通知とガイドラインでさらに詳細に書き切るということですので、報告書と違うものが出てくることはあり得ないと、ここでお約束させていただきます。

○河上委員長 違うものが出てこないことはわかりました。報告書に書いてあるけれども、それが抜けることはないですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それはございません。むしろ、これ以上に書き加えていくことを考えております。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 では、また別のことをお尋ねします。今回の制度は届出制の導入ですが、通常、届出制ですと法律で骨格を定めて政省令で具体的に詳細に政府の定めをつくるんですけれども、今回、府令の段階で届出制を採用するんですが、これは通常の形で法律政省令で制度づくりをしないのはどういうわけでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほども申し上げましたけれども、今回の表示は生鮮食品と加工食品について機能性の表示をする。本来はできないんですけれども、機能性が表示できるジャンルをつくることで生鮮食品と加工食品の表示の特例として位置づけています。したがいまして、食品表示法の中に表示基準をつくりなさいという規定がありますので、それに基づいて今回の基準をつくっているということです。

表示基準の中で、我々は特に強い関与をするということで届出制を入れている。先ほども申し上げましたけれども、自己認証の仕組みはあくまでも企業が自分で判断をして表示をすることで事足りてしまいます。栄養機能食品がそうであるように、国に対して殊更何かを届け出なければいけないとか、そういったことは自己認証からは当然には出てこない。

ただ、そういう仕組みにしますと、この制度については国民の皆様の不安が正直言ってある。それから表示の適正性が担保されない可能性もあるということで、我々として想定できる強い関与として事前の届出制をとった。したがいまして、表示基準の書き方としては、こういうことを表示したいならば届出をしなさいという形になっている。

それで、府令レベルで届出制を書いているものということでは、同じくその食品表示基準の関係になりますけれども、製造所固有記号についてはちょっと砕けた言い方になりますが、固有記号を使いたいならば消費者庁長官に届け出なさいという制度になっていますので、それと同様の法形式でしょうか、テクニカルな書き方だと理解いただければと思います。

○河上委員長 この関係ではいかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 端的に伺いますが、今日の資料2-6に問7とあって、事業者にどのような義務が課されますかとあります。義務を課す場合には、法律の根拠が当然なくてはいけないですね。それで、マル2~マル4に関しては食品表示法の第4条において、内閣総理大臣は内閣府令でこういう表示の基準を定めなければならないと規定されているので、これが根拠であることははっきりわかるのですが、マル1にある届け出る義務は、やはりこの食品表示法の4条の1項が根拠となるという理解でよろしいんでしょうか。これが第1点です。

それからもう一つ関連するのですが、先ほど届出番号を非常に強調されていました。これは資料の2-2の3ページの中ほどですが、「消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する」とあります。この付与は、行政処分と理解されているのか、いないのかを確認したいと思います。

もし行政処分であるとすると、法律上の根拠がますます必要になりますので、恐らくそうではないと思うのですが、その点、お答えをいただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 まず、届出が食品表示法が第4条第1項の根拠なのかというお尋ねです。これはおっしゃられるとおりで、食品事業者が遵守すべき事項で位置づけるのが適当と考えています。表示内容ではなくて、遵守する事項になります。60日前までに届け出ないといけないことになると思います。

それからマル2ですけれども、通例、我々が文書を受理した場合には正式に文書番号等をとって受け付けるわけです。したがいまして、その届出番号を事業者の方に通知することについては、それだけをもって行政処分とは我々は理解していないということです。

○山本委員 確認しますけれども、そうすると4条1項の2号の、表示の方法その他、前号に掲げる事項を表示する際に遵守すべき事項の中に届出が入っているという理解ですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示事項ではございませんで、こういう食品に機能性の表示をするときには届出をしてくださいとなりますので、4条1項をもとに考えれば遵守していただく事項に入ってくるという整理をしているところです。

○河上委員長 よろしいでしょうか。

○山本委員 この2号の表示の方法その他、表示する際に遵守すべき事項は、例えばこういう紛らわしい表示をしてはいけませんとか、そういうことならばわかるんですが、届出もここに入っていると読むわけですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示以外の遵守事項は、まさに先生がおっしゃるようにこちらに入ってまいります。厳密にいうと、ここに書いてある届出をどう理解するかは議論があるとは思いますけれども、届出をしないと販売できない制度ですので、届出自体を義務づけているわけではない。

こういう商品を販売するときには届出をしないといけないので、そういう意味において販売前の届出をしないと機能性の表示はできませんので遵守事項、守らなければいけない事項としては遵守事項としてカテゴライズされると我々は今、整理をしています。

○山本委員 そうすると、6条の指示の話が先ほどから出ていますが、これについても遵守事項を遵守すべき旨の指示をできるところに、届出をしろと指示ができるということですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 届出は、あくまでも発売するときになります。先ほど販売をするときには届けなければいけないということで、そういう意味での義務と申し上げましたけれども、具体的には事業者の方が商品の販売をしようとしていないのに届出をしなさいとは本来あり得ないフェーズですので、仮におっしゃられることに近い事態であれば、届出をしてから30日で発売をしてしまったとか、そういうときには6条1項の法律に基づく権限の指導等の対象になってくると思います。

○河上委員長 よろしいでしょうか。要は、一定の機能性表示を伴って食品を販売しようとするときには、こういう形で届出をすべき義務があることで義務づけをしている。それで、こういう形でというところでの一定のやり方について、かなり詳細なガイドラインでそこを定めていこうとなりますね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほど申し上げましたけれども、トクホでも実は添附書類で非常に抽象的な規定がございまして、それを分厚い通知で全部書き下している。

それで、我々の実務としては、まずトクホの申請があったときにはきちんとそういう添附書類がついているかを事務的に見させていただいて、足りていないときにはリジェクトする。足りていませんからもっとちゃんと充実してくださいとか、そういうことをして許可申請を受理しないということをしています。

今回の制度では、形式的な審査にはなりますけれども、我々の求める科学的根拠のレベルを示す資料ではない。トクホのヒト試験のようにやってくださいと言ったのにやっていないとか、システマティックレビューをちゃんとやらずにさぼって適当につまみ食いして出してきているときには受理しない。つまり、受理番号を付与しないことで突き返すことをしたいと思っております。

○河上委員長 エビデンスがちゃんと正しいものでないと後で判明したり、あるいは後から記載事項が十分でなかった場合には、この届出そのものをもう一度否定していく形で対応するんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 そこのところは、届出自体は我々が受理してしまえば有効に受理をしたことにはなると思います。

ただ、後に例えば疑義情報をいただいて届出の内容が実は適法でなかったと明らかになれば、これは当然機能性表示食品の要件を欠くわけですので、食品表示法の第6条第1項の指導等の対象に当然なってくるということです。

したがいまして、そういうものは取り締まりをしていくということです。

○河上委員長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 すみません。大変基本的なことが私は理解できていないので伺いたいんですが、今トクホの例を出されたのは、これは許可制ですから、先ほどから言っておられるように届出制とは違うという前提ですね。

許可制の場合には、事業者の側が一定の証明をしないと許可が下りない仕組みになっているので、府令の中にも追加的に証拠資料が必要な場合には消費者庁の側から資料の提出を求めることができるとなっています。

ただ、届出制はそうではないので、もう少し明確に書いていないとガイドライン限りでそこまで求められるのかという点に若干疑問があるんですけれども、その点は措きまして、1つお伺いしたいのは、法令上どの要件を具体化したものとしてガイドラインが考えられているのかですね。

先ほどのシステマティックレビュー等に関してはガイドラインの中に書くということですけれども、法令の何らかの規定を具体化したものでないと、法令と全く切り離されたものになってしまうので、何らかの規定と結びついていると思うんですが、どの規定なんでしょうか。科学上の根拠という文言が府令の2条の中に出てきますけれども、これだと理解されるのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先生の指摘のとおりで、基準(案)の資料の1ページの第2条の10号で、こういう事項を届け出たものと書いていまして、その中に例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報という事項がございます。では、この事項は具体的にどういうものか、どういうレベルのものか、どういう手順で作業をしたかをガイドランに書いていく。

トクホで、例えばヒト試験はこういうデザインで、こういう考え方でやりなさいということは通知で具体化をされているということですので、基本的にはそういう考え方、並びで我々のこの安全性及び機能性の根拠に関する情報とはこういうレベルのものとガイドラインに書くということです。

したがいまして、事前審査の許可と届出とは内容について実質審査をできない点はございますけれども、ただし、形式的に我々が求める手順、レベルでやってこなかったものについては届出を受理しない。届出は、物理的に我々が書類を郵送で受け取るだけでは受理にはなりませんので、形式的審査をした上で要件を満たさないものであれば突き返すことを考えております。

○河上委員長 よろしいですか。

○山本委員 1つ、よろしいですか。まず受理の理解ですけれども、法的な届出制であれば受理には法的効果はないというのが通常の考え方ではないかと思うのですが、その点は措くとしまして、先ほどの例で、システマティックレビュー等の要件を実は満たしていなかった。

簡単な例として言えば、届出は受け取った前提で、しかし、実はシステマティックレビュー等のガイドラインの基準が満たされていなかった場合に、6条で処分をするということですね。それで、6条のどの要件に該当するんでしょうか。

先ほどの、遵守すべき旨だということでしょうか。同条第1項第2号に掲げる事項を遵守しないものがあるときは、遵守すべき旨の指示をすることができる。この規定に当てはめて言うと、どうなるんでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これは現在のJAS法の考え方ですけれども、基本的には正しい表示をしていないものについては遵守すべき事項を遵守していないという整理がなされております。

それで、運用実態としては、表示を正しいものにしなさい。修正しなさいと指示を現在の運用ではしています。したがいまして、先生が指摘の場合ですと考えられる指導としては、例えばレビューに欠陥があったのであればレビューをし直しなさいとか、あるいは普通の加工食品なんだから普通の加工食品の表示にしなさいとか、そういう形が想定されます。

ただ具体的には、食品表示法を3法の統合法としてつくった関係で、現在その執行体制については農林水産省、厚生労働省とこれから調整することになっています。したがいまして、違反の取り方として、具体の実務としてこういう取り方をすることについては、今、申し上げたのは企画部門としての我々の現段階の考え方ですので、最終的に制度が走り出したときには変わる可能性はございます。

ただ、いずれにせよ、先生がおっしゃった事態が事後的に明らかになれば、我々はあらゆる指導をしていく。つまり、是正させるための指導が必要なものはどんどんしていく取り締まりに臨むことになると思います。

○河上委員長 届出という枠組みで制度設計する方向性は、ある程度、閣議決定で決まっておりますので、しかし、その中で消費者庁としては精一杯、安全性と機能性を担保できる形でこれを制度として実現したいという考えを持っていらっしゃると理解しました。ほかに、いかがでしょうか。

○岩田委員 質問とか意見が4つあるんですけれども、1つずつお願いします。

まず1点目はトクホとの違い、本質的な違いはどこかを理解したいんですが、トクホの場合は国の許可であるのに対して、新しい機能性表示食品は届出という手続といいましょうか、自己認証なのか、国の認証なのかが大きく違う。

ですから、もし自己認証が正直に誠実になされて、届出をなされて、届出の内容が事実と全く違わないということであれば、1点を残して、1点を除いてトクホと本質的に違わないと私は理解しているんです。

その1点は、臨床試験がマストではなくてシステマティックレビューでそれを変えることができる、その1点が大きな違いであって、あとは届出内容が現実と違わないということであれば、トクホと同じ水準の表示と違わない安全性と機能性が担保されていると理解を私はしているんですが、それでよろしいでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 ヒト試験のレベル等が多少違っている部分はございますけれども、基本的にはヒト試験を選択するときにはトクホ並みにする。それに加えて今、先生がおっしゃいましたようにシステマティックレビューでもこの制度ではできるようにすることで、ヒト試験がマストになっていないところは指摘のとおりです。

○岩田委員 ありがとうございました。

2点目ですけれども、規制緩和の結果、第三の機能性表示ができる、第三のジャンルができると思うのですが、殊、食の安全にかかわることですから、事前の規制から事後のチェックだと思うんですね。ですから、事後のチェックの体制が本当にできるかがこの新しい機能性表示食品を認めていいかについての非常に大きなポイントだと思います。

竹田課長は、これから農水省、厚生労働省の体制がどうなるか執行体制の問題は、今ははっきりしたことは言えない趣旨のことをおっしゃいましたけれども、ぜひ消費者庁が関係省庁に働きかけて、そして財務省に働きかけていただいて、事後チェックができるだけの必要な予算と、特に人員を確保していただきたい。

先ほどの説明の中で、市場に出た商品を買い上げる予算について要求をしているお話があったので、それは本当に望ましいのですが、合わせてその増員ですね。人、執行体制がしっかりできるように関係省庁、消費者庁ももちろんですが、そういうふうに動いていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 事後チェックについては我々自己認証という前提をとる以上、重要だと思っていまして、指摘の予算を要求しているところです。

それからこの制度だけでなく、定員要求についても所要のものを要求しています。会社が違ってしまいますので難しい部分はありますけれども、適宜、農林水産省であるとか、あるいは保健所の関係は自治体の仕事になりますが、そういったところでも効果的、効率的な取り締まりができるように、我々できることをきちんとやっていきたい。

○岩田委員 ぜひ、関係省庁にしっかり働きかけていただきたいと思います。

3つ目、これは例えば安全性について問題ではないかとか、表示されている機能性はないといった外部からの通報、情報提供というのか、消費者庁だけが市場に出ている食品をアトランダムに買って分析をするだけではとても追いつかないと思いますので、そういう外部からの通報を消費者庁に寄せてもらえる何か工夫が要るんじゃないかと思うんです。

ですから、もちろん消費者団体とか、それから場合によっては適格消費者団体のお力を借りするのかよくわかりませんが、それも含めた消費者団体とか、それから自治体、特に消費者の相談センターですね。そういうところにしっかり専門性のある相談員が配置していただくとか、それからマスコミを通じた情報とか、外部の通報をいかに消費者庁にやっていただくか。そのための工夫をどうなさるかが3点目の質問です。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には制度をつくるときに、外部の方の目を活用するということで、事業者の方には安全性とか有効性の情報を自社のホームページで開示をやっていただく。

それから、先ほど少し説明が漏れましたけれども、消費者庁に届出た事項についても消費者庁のホームページで原則として公開をします。したがいまして、それを御覧になった方が疑念をお持ちになれば、我々に通報をしてくださいというストレートな言い方をするかどうかはともかく、制度が走り出すに当たってはステークホルダーの方にはそういうことに関心を持っていただいて取り組んでほしいとはお願いをしていきたい。

その結果、疑義情報が私どもに届きましたら、適宜必要な取り締まりなど、対応をとらせていただきたい。

○岩田委員 最後ですけれども、いわゆる健康食品についてお尋ねします。今日の説明ですと、科学的な根拠がある機能性を表示できるのは、従来ありました栄養機能食品と、トクホと、それに追加して今回の新しい制度といいましょうか、機能性表示食品という新しいジャンルと、その3つのみであると理解をしています。

ですから、この3つのどれにも当たらない食品が機能性表示をすることは認められないと理解をしているのですが、もしその理解が正しければ、この新しい制度で届出番号を付して市場に出ている健康食品だけではなくて番号がないいわゆる健康食品ですけれども、機能性をうたっているのはたくさん市場にあるんです。

それらについてのリスクは、届出をしている表示食品よりもさらに高いかもしれない。リスクは科学的根拠がないのに機能性を表示しているという、その科学的根拠がないことのリスクはそちらのほうが高いかもしれないので、それらは安全性については食品衛生法でしょうか、機能性については食品表示法などに基づいて行政が処分ができるので、その執行体制を構築していただくときに、番号がついた機能性表示食品が届出どおりのものかチェックと合わせて、そもそも番号をとっていない食品が世の中に出回っていて機能性を表示しているのを、ぜひこの際、市場からなくしていただくように、そのための執行体制も合わせて講じていただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これも先生御案内だと思いますけれども、例えば広告等において今、先生がおっしゃった表示をうたえば景品表示法なり健康増進法違反に問われる可能性があるということで、これはこれまでも取り締まりをしておりますし、これからもやってまいります。

それから、パッケージ、いわゆる容器包装にそのような表示をした場合には、食品表示法違反でストレートに違反になりますので、関係法令を適切に使うと語弊はありますけれども、きちんと取り締まりをしていきたい。この制度に乗らないものについても基本的にちゃんと取り締まる姿勢は、これまでもこれからも変わらないということです。

○岩田委員 それが非常に不満です。これまでも、これからも変わらないのではいわゆる健康食品という市場が残るんです。消費者の皆さんは今回の新しい制度ができることについて、新しい制度の問題よりもそこに乗っていかない、いわゆる健康食品という行政の許可もなければ届出もしていないものがちまたにあふれている。これを何とかしてほしいのが本当は一番大きい関心事だと思いますので、これまでもこれからもではなくて、一段と執行体制を強化していただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 申しわけありません。言葉が足りませんでしたけれども、取り締まりについてはきちんとやっていくことです。

それから、ちょっと話はそれますけれども、事業者団体の皆様のお話を聞いていると、今回の制度に製品を乗せていくことで二分化が進んでいく。事業者としても商品としてもですね。そういう意味では、どちらがより選択に資する、言葉はよくないですが、いいものなんだろうということを消費者の方がだんだんお選びになれば、そういうマーケットは業界の中でもシュリンクしていくだろうとおっしゃっていますので、そういう事業者の方の取組と我々の的確な執行で、できるだけ不的確なものが市場からなくなるようにこれからも努力をしてまいります。

○河上委員長 高橋委員どうぞ。

○高橋委員 私も3つほどお伺いします。

まず1つ目は素朴な疑問ですけれども、会議冒頭で安倍総理の「成長戦略第3弾スピーチ」の紹介がありまして、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したい、世界と制度をそろえるだけにとどめず、と説明をいただいたんですけれども、端的に言いますと、諸外国に比べて今回考えられている制度はどこがどう優れているのか、どういう具現化が目指されているのかをまずお聞かせください。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 一番自信を持ってというのも変ですけれども、申し上げられるのは、安全性と機能性に関する情報を全て事業者の方にフルオープンにしていただくことです。

アメリカの制度は、FDAに対してもそういうものを開示する義務がないということで、完全に言葉はよくないですけれども、単純に自己認証をしただけでそういう商品がちまたにあふれている。

以前、テレビの番組でも、根拠情報は何だと問いかけたときに、30歳の大学生の手書きのレポートが出てきた報道もございます。今回、我々はそういうことがないように一定のレベルを求めますし、かつそれは全てフルオープンにしていただくことで、透明性に関しては明らかにその世界の水準に対しては自慢できる点になっていると思います。

○高橋委員 説明ありがとうございました。

2つ目は、今回検討された新たな表示基準は国が認証するものではない。企業が自己責任で行うものですけれども、現在、北海道の食品機能性表示制度を初め、自治体がそういう認定、認証をいろいろ始めているんですね。これは、先ほどのいわゆる健康食品、あるいは怪しいものとはまた別なんですが、自治体が既にそういうことをスタートしているわけで、効果とか効能をうたわなければ、例えば北海道の「ヘルシーDo」マークをつけたらもうOKになって、非常に消費者の信頼性が高まってくる可能性があるんですけれども、今回の検討においてこういう自治体の認定制度との関係はどう議論され、整理され、消費者庁として今どのように判断されているのかについて伺いたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今、指摘のありました制度につきましては、あくまでもその機能性の表示はできないことです。ただし、こういう研究があるとか、こういうことは具体的には表示できないということでやっているんだと思います。

それで、我々の考えている制度は企業の責任で表示をしていただくので、それとは別に加えて自治体独自の取組をアンド・オンしていただくのは可能だと思います。

ただ、表示をするのであれば我々のルールにのっとって一定のレベルのエビデンスをそろえてくださいということは、そこはちょっと譲れませんので、その上で自治体の取組が矛盾なければアンド・オンでやっていただくことは可能だと思っております。

○高橋委員 その点については政府主導でなく各自治体や、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、企業が認証する仕組みも出てくる。事業者団体が認証する仕組みが出てくることになりますと、消費者にとって選択肢は拡大したんだけれども、どう選んだらいいかわからないという混乱が生じるもとにもなるのではないか。3つになるのではなくて非常にたくさん増えてくる可能性があると思うんですけれども、その辺について議論はなかったでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 繰り返しますけれども、自治体が独自の取組をする場合には機能性が表示できないことになりまして一般食品扱いになりますので、そこのところは決定的に違っています。それで、機能性を表示するのであれば今回の制度に乗せてくださいということです。

ただ、北海道以外の各都道府県、いろいろ取組姿勢がございますけれども、特に一次産品につきましてはこの制度に乗せて表示をしたいということで今から準備を進めている県も複数聞いていますので、自治体が旗を振ってこの制度に乗せよう。県の農業試験場がエビデンスを集めようとか、そういう動きもあるので、我々はできるだけ支援していきたいと思っております。

○高橋委員 機能性は表示しない、つまり効果効能を宣伝文句としてはうたわないわけですが、この認定を受けるには当然ながら科学的根拠があるとか、そこのところを自治体としてやっていくわけですから、食品機能性表示制度とうたわれる限りは消費者にとっては非常に混乱するなというのが私の疑問です。

それとも関連して3つ目、新しい表示制度は消費者が表示に基づいて検討できる、自分に合ったものを選べる表示ということで、そういう情報提供が目指されているところは理解しているのですけれども、その一方で潜脱といいますか、同じ機能成分が入っていますよということで、やはり効果効能はうたわないで何とか茶が入っているクッキーとか、そういうものが山と出てくる可能性を懸念しますけれども、そうしたときには効果効能をうたわなければ機能性食品として届出をしたところとほとんど同じものがつくられる可能性はないのでしょうか。

特許との関係もあると思うんですけれども、そういう意味で潜脱もあるでしょうし、怪しいものが出てきて、機能性表示を取った食品とほとんど似た成分が入っていることを表面にうたうものが出てくることは想定されていないのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 成分が入っていることについては、現在もそういう商品はございます。

ただ、消費者にとってどこを訴求するのかを考えたときに、やはり機能性の表示が一番訴求するポイントなんだろうということで、今のトクホの関与成分と同じものを入れていますというだけの商品は、全部を見たわけではございませんけれども、かなり少ないか、お目にかかることはないと思います。

そういう意味では、先生がおっしゃったように関与成分が入っていますというだけでは消費者の方に誤認を招く訴求までいかないのが今の率直な感想です。

○高橋委員 ありがとうございます。そうであればよいのですけれども、消費者も結構賢いですから、自己認証の届出をしていなくて同じ表示がなされれば、つまり、本来の姿であれば買わなかったのに誤認させる表示とか広告を打つことになれば、それは景品表示法できちんと取り締まりをすべきと思いますので、そういった形で網はかけていけると思っております。

○河上委員長 では、阿久澤委員どうぞ。

○阿久澤委員 多くの心配がある中、1つだけお伺いさせていただきます。

この制度はトクホも含めてですけれども、バランス食を理解した上に積み上げる制度だと思っております。そんなこともわかっていてのことだと思いますが、消費者教育のところにバランスのとれた食生活の普及啓発、これの理解増進に向けた取組を継続的に実施していくことです。ぜひそのようにしていただきたいのですが、継続的とは現在も行っていることになりますが、どのような取組をされているのか、紹介いただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には、トクホの世界でいえばそういう文言を必ず表示していただくことが1つですけれども、全体の日本人の食事となりますと、必ずしも私どもの会社だけではないのですが、例えば厚生労働省と、それから農林水産省が力を入れてやっていますけれども、食事摂取基準をきちんと皆様に理解をいただくとか、あとは食事バランスガイドですね。コマの絵がありますけれども、ああいったものに即してきちんと食事をしてくださいと我々は普及啓蒙しているということです。

ただ、そこの効果につきましては、食というものが個人の嗜好に基づくものですので、我々としてこういうものが唯一無二の理想型であるとはなかなか言えない。ただ、食事のバランスをきちんととっていただいて、1日3回きちんと食事をしてくださいというのはそういった形で一般論としては普及していくと思います。

ただ、我々としてこの商品を通じてできるところは今、先生がおっしゃいました食事バランス文言を読んで自分の食生活を振り返っていただきたいとなりますので、それは今後ともきちんとやっていきたい。

○河上委員長 よろしいですか。

では、橋本委員からどうぞ。

○橋本委員 では、ごく簡単にですけれども、先ほどトクホとの関係をお聞きしたのですが、例えばトクホの申請で却下されたものがこの制度で機能性をうたうことはできるのかが1点です。

それから、先ほどから聞いておりますと、事実に反したものは指導しますというお話は何回も伺ったんですけれども、この届出番号を消費者庁で認めなくすることはあるのかが2点です。

それから要望ですけれども、この制度は今、阿久澤委員がおっしゃったことと関連するんですが、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度とうたっているからには、やはり消費者教育をきちんとやっていただきたい。これは、意見として述べます。以上3点です。

○夏目委員 関連していいですか。

○河上委員長 では、一緒に夏目委員からもお願いします。

○夏目委員 橋本委員からも2点目に出てきた届出番号についてお伺いします。

届出は食品表示の中では製造所固有番号が届出制度で今ほぼ決定をするところまできております。このシステムを構築するのに1年かかる。それから、予算も1億以上と伺っております。そういう状況の中で、この機能性表示食品の場合も届出制度をするときに、そのシステム構築について何も語られていないと思うんです。ですから、これは執行体制にもかかわってくると思いますけれども、人員とその届出制度を完備するシステムの構築にどの程度、もちろん26年度に措置をしなさいという大前提があるわけですが、どの程度準備をされてシステム構築をされるのか、教えていただけるとありがたい。ここのところがすごく機能性表示食品のキーワードだと考えておりますのでお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 1点目は、トクホの許可を諦めたものをこちらに届出をして市場に出すことができるかですけれども、それは論理的にはあり得ると思います。ただし、我々がこの届出で求める安全性、機能性の評価について、その手法によってきちんとやったものが前提になると思います。

それから、事後的に要件を欠いていることが明らかになった場合、基本的にはそのときには表示を、例えば機能性がないのだから普通の加工食品にしてくださいとか、届出番号は削除してくださいとか、そういう指導も当然あり得るんだろうと思います。逆に、追加をしなさいとか、レビューをもう一回やり直しなさいとか、そういうこともあり得るとは思います。ただ、当然その間は販売はできないという形が想定されます。いずれにしても、執行体制の話になりますので、必ずこうなるとは今、申し上げられません。

それから、機能性表示についてのデータベースの関係ですけれども、今、先生から指摘ございましたように、予算については平成27年度予算で要求をしています。したがいまして、1年間かけてデータベースの構築を考えています。

一方、この制度ですけれども、その予算期間についても制度が走っていくことは当然想定されますので、その間は現在の消費者庁のホームページを使って臨時的にそういった情報データベースで情報開示をしていきたい。

ただ、製造所固有記号制度で使用する電子申請等については、今のところ機能性表示制度については考えていませんので、そういう意味では現在の消費者庁のホームページを改変というんでしょうか、拡充をして1年間はしのぐ。それで、予算でデータベースが整備された暁にはそちらに全面的に移行していくと現在考えております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 1つ質問があります。今まで検討過程で議論されたことがあれば紹介いただきたいと思います。これは査読付論文に全てを賭ける仕組みになっていますが、それが本当に信頼できるものになるだろうか。いろいろな国、いろいろな言語があります。それから、大学・研究機関のレベルもあります。そういう中で、1本でも有効だと企業が主張するものがあれば、それをもってよしとするのかどうか。

それからもう一つ。論文がこれを支持しない場合には機能性表示は不可となっていますけれども、一番極端な場合、10本は支持しているけれども、1本は不支持だった論文があった場合にどうするかは、今までの検討過程で出てきたでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課担当者 今の質問にお答えします。

1点目は、恐らく論文の質もさまざまある中で、どれもこれも対象にしていいのかといった疑問の観点からの指摘、質問だったかと思います。その点については検討会でも話が挙がっておりまして、やはり論文の質としては一定以上の質の論文、これを例えばレビューの対象にすべきといった指摘がございました。

したがいまして、私どもとしても論文の質に関する考え方や基準などを適宜設けまして、それに沿った論文のみレビューの対象とするといった趣旨は報告書にも記載していますけれども、いずれにしてもレビューに当たっては論文の質についても適切に設定し、それに基づいて評価していただくことを考えています。

2点目は、具体的なお話として何本中何本あればよしとするのかという指摘だったかと思います。システマティックレビューについては、何本中何本あれば科学的根拠ありと認めるといった考え方が現時点で科学の世界でオーソライズされているものはございません。なぜかといいますと、本数のみではなくて、一つ一つの研究の質、それこそ例えばどのぐらいの被験者数でとか、日本人にどのぐらい近い人たちでとか、いろいろな点が質にかかわりますので、必ずしも本数だけで切り出して評価できません。

そのあたりの考え方も含めて、我々としてもできる限り考え方を示しますけれども、最終的には事業者の方々が責任を持って、我々はこう考えるからエビデンスありとするんだと宣言していただき、その情報の開示によって消費者をはじめ国民の方々に評価をいただく制度設計にしたいと考えております。

○河上委員長 どうもありがとうございました。今までと違って、一定の食品については景表法と、食品安全衛生法と、薬事法でしょうか。それに抵触しない限りは、基本的には機能性に関してある意味では自分の責任でこれを表示して売れるという原則と例外が転換するわけですね。ですから、それだけに消費者はこの機能性食品がもたらす状況に対して不安はなかなか払拭できないと思います。

その点について、今日いろいろと説明を伺って、この届出制度の運用の中で最大限、安全性の確保、機能性の確保に消費者庁として努めていくことについては、ある程度理解をさせていただいたところです。

本日の議論によって、制度全般についてある程度理解できましたし、委員会としては運用にかかわっているわけですけれども、その制度設計そのものの基本的な部分に関してはこれでいいという認識に至ったと思います。

ただ、いろいろ注文がつきましたように懸念も払拭できておりません。例えばさっきの届出制も何かきちんとした法律の根拠ができる形になったほうがいいとか、トクホとの関係など、いろいろ意見がありました。改善すべき点もある気はしますけれども、まずはこのような形で報告を理解したところです。

つきましては、この後、食品表示基準への反映について、食品表示部会で確認し、そして議論をいただきたいと考えております。阿久澤委員には、食品表示部会に本日の議論の状況を報告お願いします。食品表示部会での食品表示基準にかかる審議の後、阿久澤委員から審議結果を本会議に報告いただきまして、改めて消費者委員会として答申について議論をしますので、その点よろしくお願いします。

消費者庁は、審議に協力をありがとうございました。

出席者

【委員】

河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員

【説明者】

消費者庁 竹田 食品表示企画課長

消費者庁 食品表示企画課担当者

消費者庁 加納 消費者制度課長

【事務局】

井内審議官、大貫参事官

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/gijiroku/index.html

第177回 消費者委員会本会議2014年11月4日

『消費者委員会からのヒアリング事項に対する回答』

当該機能性表示食品の科学的根拠がなかった場合は、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示の対象(禁止事項違反)となります。

また、正当な理由なくその指示に係る措置をとらない場合は同条第5項の措置命令の対象となり、当該命令に違反した場合には同法第20条の罰則の対象となります(同時に健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)及び景品表示法第4条第1項第1号に違反する可能性もあります。)。

2014年11月4日(火)17:00~18:55

消費者委員会大会議室1

≪3.機能性表示食品について≫

○河上委員長 次の議題は、「機能性表示食品について」です。

(消費者庁竹田食品表示企画課長入室)

○河上委員長 消費者庁におかれましては、出席いただきありがとうございます。この機能性表示食品は、食品の新たな機能性表示に関する制度として食品表示基準に新設されるもので、食品表示法の規定により10月31日付で内閣総理大臣から諮問を受けました。

食品表示基準については従前より食品表示部会で審議いただいておりますが、この件については制度が新たに設置されること、食品表示部会とは別の場で審議しております特定保健用食品、いわゆるトクホですけれども、このトクホの在り方との整合性などとも関連してその意義を確認する必要がある制度であることから、制度全体の確認、あるいは議論はこの本会議で行いたいと考えております。

議論の結果、本会議で新制度についての一定の理解が得られれば、それを前提として、内閣府令で定められる食品表示基準については食品表示部会でその内容について審議いただきたいと考えております。

本日は、この制度全般と、それからあらかじめ当方から消費者庁に出しております一定の質問事項に対する回答を消費者庁の担当から説明いただきまして、その後で若干議論を行います。

説明時間は、30分程度でお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それでは、お手元の資料に即して説明をします。

説明の進め方として、資料を一つずつではなくて、関連の部分について飛んでいきますので、お願いします。

まず、この制度を検討するに至った経緯、背景ですけれども、資料2-3の11ページを御覧ください。昨年の6月14日に規制改革実施計画が定められています。事項としては、左側に「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」ということで、全ての食品について機能性表示を容認する仕組みを考えろとなっています。

真ん中の「規制改革の内容」はどのような仕組みとするかです。下から6行目の右側に、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものにしなさい、それから下から3行目、安全性の確保を含めた運用が可能な仕組みとしなさい、となっています。

「企業等」の「等」につきましては、農林水産物がありますので、例えばJA農協ですとか、あるいは漁連といった生産者団体が含まれてくる意味で「等」がついています。

それから、「企業等の責任」ですので、いわゆる自己認証になります。ある一定の基準に対して事業者が自分で適合を確認し、表示をすることです。そこからア・プリオリには国の関与は出てこない形になっています。

右側に、平成26年度中に結論して措置しなさいとなっています。

12ページ、検討の背景ですけれども、これは昨年6月の総理の演説になります。1行目の真ん中から、「国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです」。今回、テーマになっていますいわゆる機能性の情報についても、それがきちんと消費者に伝わるようにということです。

4行目、トクホにつきましてはそのような制度として措置されていますが、「お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされている」。企業の規模によってはお金、時間についてとても負担になっていると指摘されています。

下から3行目「農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したいと思います」ということで、ここの部分にはいわゆるマーケットが拡大することも念頭に置かれていることが示されていまです。

次に、現行の制度について改めて確認いただきます。13ページです。現在、機能性を表示できる食品は赤い線で囲った2つがあります。いわゆる右側がトクホでして、これは一つ一つの食品を消費者庁が許可という形で審査をしています。表示については、エビデンスがある限り企業の自由です。

もう一つ、栄養機能食品ですけれども、これは一定のビタミン、ミネラルについて事業者が基準への適合を自己認証して定型文を表示する。つまり、表示については企業の裁量はございません。こういう2つの製品があるということです。

14ページ、先ほど申し上げた左の下にトクホはヒト試験が必須であるために、許可の手続に時間と費用がかかり、中小事業者にはハードルが高い。

それから、左の上、栄養機能食品についてはビタミン、ミネラルの成分が限定されていることで、機能性の表示に対してこういった部分が少し負担になっている、障害になっている。そこを改めることで右側、「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」という国民のニーズ、それから長寿社会をつくっていくことに応えていこう。つまり、企業の責任で科学的な根拠をもとに機能性を表示できることになれば、消費者はこれまでイメージ広告で買っていたものについて、具体的な表示という根拠のもとに商品を選択できる制度になることです。

右下の絵に、栄養機能食品、トクホに加えて一般食品でも機能性の表示が可能になる形で制度をつくりなさいということでした。

これを受けて我々の検討が、15ページになります。「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」、これを消費者庁のもとに設置して、第1回が昨年の12月から最終の第8回が今年の7月で、7月30日に報告書を取りまとめて公表しています。

その検討に当たっての基本的な考え方は16ページ三角の頭で、何よりも食品ですので「安全性の確保」は第一である。左にいって、機能性表示を行うに当たってはやはり一定のレベルのエビデンスが必要になる。右側にいって、その上で適正な表示内容にして消費者の方にきちんと情報を伝えることをもって、真ん中のピンクのところ「自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」にしていく。後ほど申し上げます、これは食品表示法の目的です。こういう制度にしていくと、我々は制度を検討してまいりました。

次に、資料2-4のA3の横の大きな紙が、先ほど申し上げました報告書の概要になります。まず制度設計で、右下の「国の関与の在り方」、緑のところで、根拠をどこに求めるかですが、(2)の「新制度の規定・適切な運用」で、食品表示法に基づく制度として設計をすることとしています。これはなぜかというと、加工食品及び生鮮食品に機能性の表示をすることですので、加工食品及び生鮮食品の表示の特例で食品表示法に基づく制度として運用してまいります。

次に制度の名前、これは報告書の概要では既存の制度との混同を避けるということで「保健」と「栄養」の文字は使用しない。「保健」はトクホに関連しますし、「栄養」は栄養機能食品に関連するということで、この2つの単語は使わないことにしました。

それで、どういう名称にしたか、資料2-2「食品表示基準(案)」の1ページの第2条第1項10号に定義を置いていまして、機能性表示食品ということで今回、制度の名前、食品のジャンルを規定しています。

次に、またA3の紙に戻って、まずこういう食品が我々の目の前に現れるにはどういったハードルがあるかですが、「同じく国の関与の在り方」のところに「(1)販売前届出制の導入」と書いています。事業者の方はこのジャンルの食品を発売するときには、消費者庁にあらかじめ届出をしていただくことになります。

それで、また表示基準に戻って、第2条、先ほど御覧いただいた10号の一番後ろ「販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう」となっています。ある製品を販売したいときは60日前までに届けてくださいという制度にしています。

では、その届出はどういうものかというと、その同じく下から4行目「当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項」を届けてくださいとなっています。

こういった届出項目ですけれども、基本的には、文字の書き下ろしは別ですが、トクホと同様の事項を届けていただく。それで、アンド・オン、追加の部分としては健康被害の情報収集体制がトクホには要求されてございませんけれども、今回これを要求していることで上乗せのいわゆる規制になっていることです。

この届出事項の具体的な内容につきましては、トクホと同様に、通知で詳細に書き下ろすことを考えています。

では、この届け出されたものは消費者庁としてどう受け取るかです。後ほど申し上げます、こうした必要な事項が届け出られているか形式的な審査をします。自己認証ですので、実質審査をすると許可制になり、国が責任を持つことになりますので、自己認証の世界でぎりぎりのところで形式的な審査をします。

形式的にきちんとしたものが確認できた場合、同じく表示基準の3ページを御覧ください。これはまた後で説明しますけれども、資料の3ページの中段に「届出番号」とあります。つまり、届出が適法に行われたと我々が確認した際には、消費者庁として事業者に対し届出番号を付与します。それで、この届出番号を付与しないものはこのジャンルの商品として販売できない。義務表示事項ですので、届出番号をもらえないものは当然にこの商品として販売できないことをここでチェックをしていく形を考えております。

以上が事前のチェックで、届出制をとる内容につきまして簡単ですが、説明しました。

では、具体的に届出をしていただく上でポイントになるのは何か。またA3の紙に戻っていただきます。届出事項ですけれども、左側の青のところ、安全性についてきちんと事業者が評価をしたことの書類を出していただく。それから左の下、赤いところ、機能性表示もきちんと評価をした科学的な根拠、資料を出していただくところが大きなポイントになります。

安全性の評価はどう行うのかというと、まず安全性の確保で対象となる食品、成分はどんなものなのかというときに、まず(1)基本的には安全性は食経験で評価をしていただきます。長年、食経験を持ったことが最終的な食品の安全性の裏打ちになりますので、まずそこを評価してください。

もしそれが足りないのであれば○の2つ目、安全性試験に関して評価をしてください。例えば、トクホのような安全性の試験の情報をきちんと評価をしてくださいということです。

それから、○の3つ目のところでは医薬品との相互作用・機能性関与成分同士の相互作用の知見を集めてください、ということです。

次に、(2)の「生産・製造及び品質の管理」です。これは、取組状況をきちんと記載をして届出をしてくださいということにします。

○の1つ目にありますように、企業の自主的かつ積極的な取組ということで位置づけておりまして、義務にはしてございません。その理由ですけれども、大きく2つあります。1つは、今のGMP規格が特定の民間団体が定める規格であり、これを国が義務づけることはなかなか難しいことがあります。

それから、仮にそういうものを義務づけると、この商品を発売するときには必ずその団体に手数料を払わなければならない。つまり、大変言葉はよくないですが、その団体の収入を確保することで、国が特定の団体の収入を確保することになります。そういう意味で二重に適切ではないとなります。

ただし、ですけれども、事業者の方からはこの点については非常に積極的な反応をいただいておりますので、事業者団体としてもこういった取組を進めていくことで、かなり浸透していくという認識を我々は持っております。

それから、(3)の「健康被害等の情報収集」ですけれども、これはもし事故があった場合には、必ずお客様相談センターなり、名前は問いませんが、そういうところで情報を集めて保健所ですとか消費者庁に必ず報告する連絡体制をつくってくださいと求めます。

ただ、企業によってその体制の組み方はいろいろあるので、具体的なこういう名前の組織をこうつくらないといけないとはしませんが、一定の考え方は示す予定です。

それから、○の2つ目は行政が情報をどう集めるかです。これは皆様に一番近いところ、消費生活センターがこれに当たりますが、そういうところに被害情報があった場合には、例えばどこの社の製品か、どういう商品か、どんな症状が出たか、やめたら治りましたか、また飲み始めたら同じことが出たかといった、必ず同じアルゴリズムの質問をぶつけていって、最終的にとれた情報をいただくことで確度の高いものを我々にいただくようにしたいと思っています。

資料にはございませんけれども、厚労省の26年度科研費予算で、こういった危害情報の収集・報告体制について研究結果がまとめられますので、それを踏まえた形で取り入れます。

それから、(4)はもし事故が起こったとき、食品ですので当然食品衛生法等の関連法令に基づきまして、そこにあります注意喚起とか、業者の処分とか、回収措置等を行っていきたいということです。

以上が、安全性の評価の点です。

次に、機能性の科学的根拠の評価です。これは、左の下にありますようにいずれかを選んでいただきます。「最終製品を用いた臨床試験」、これはトクホのヒト試験を頭に描いていただければよろしいかと思います。

それから(2)、これが新しい点でして「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」です。これは何かというと、○の1つ目にありますように、広く入手可能ないわゆる学術論文につきまして、データベースの中からキーワードを設定して検索をしていただきます。例えばカテキン、脂肪の吸収を抑えるとか体重の変化といったキーワードを設定して検索をしていただく。その結果、ヒットした論文につきましてトータリティー・オブ・エビデンス、ヒットしたものの中にはポジティブなもの、ネガティブなもの、それからどちらともつかないものが混在するわけですけれども、それを全体として御覧いただいて、確かに肯定的と言えるかどうかを評価していただきます。これは、自分に都合のよい論文だけをつまみ食いしてこないことをきちんと押さえるためであり、キーワードを設定することで事後的に誰が検索しても同じ条件で論文がヒットするはずなので、ここで嘘をつくとばれますよ、ということです。

以上が安全性の確保、それから機能性の表示の担保で、どのような評価をしていただきますかを申し上げました。

では、その上でどんな表示ができるのかが右側のオレンジ色のところで、表示の在り方と書いています。まず、安全性、機能性を評価した上でどんな食品に表示ができますかですけれども、マル1で先ほどの閣議決定にありましたようにあらゆる食品について表示ができます。

ただし、ということで、これはトクホ並びですけれども、アルコール飲料はだめです。それから、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取するものもだめとしています。つまり、関与成分を摂取すると同時にこういうものを摂取することで、逆にマイナスが発生するものについては除外します。

それにつきましては、先ほど御覧いただきました食品表示基準(案)の1ページ、第2条の10号で上から6行目のところ、対象の食品からアルコールを含有する飲料、国民の栄養摂取の状況から見てその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、健増法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除くことで対象外としています。

次に対象成分ですけれども、マル2で「作用機序が考察され、直接又は間接に定量可能な成分」、ここはトクホと同様の考え方をとっています。

それからマル3の対象者、要すれば病者ではない人になります。「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人」です。

さらに、ということで政策的な判断ですけれども、未成年者、それから妊産婦、授乳婦の方に対して、そういう人へ訴求するものは今回認めないとしています。

それから表示の範囲、可能な機能性表示の範囲ですけれども、部位も含めた健康維持・増進に関する表現になります。平たくいいますと、例えばひざの調子を整えるとか、目の健康を維持するといった部位に言及する表示も当然にできるということです。

ただし、疾病名を含む表示はできないということで、花粉症が気になる方へとか、疲れ目が気になる方へといったものについては薬事法に抵触する可能性がございますので、そういった表示はできないことです。

それから「容器包装への表示」です。そこに文字でかなり羅列していますけれども、関与成分の名前とか、1日の摂取目安量、摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量等ということで書いています。これは具体的には義務表示事項になりまして、先ほど御覧いただきました基準(案)の資料2ページの2項にございます。その下に表が続いていますけれども、そういった義務表示事項をきちんと書いていただくことになっております。

それから(3)の「容器包装への表示以外の情報開示」で、先ほど安全性、機能性について事業者に科学的な根拠を評価していただき、品質管理の状況についても明らかにしていただくと申し上げましたけれども、これは容器包装にはとても表示できませんので、企業の自社サイト、ホームページで情報開示を求めると考えています。A社のBという商品について消費者の方が関心を持ったときに、どういう根拠に基づいて評価され、表示されているのだろう。あるいは、A社の工場はどういう品質管理をしているかをきちんと公開していただく。これは、いわゆる制度の透明性を高めることを狙いとしているもので、企業の方にとってはきちんとした仕事をしないといけない。消費者の方にとっては、こういう商品であるときちんと根拠から理解をいただける形にしたい意味で、ここを求めることにしております。

それから説明が漏れましたけれども、(2)の「容器包装への表示」基準(案)の3ページ、先ほどの「届出番号」の下に「食品関連事業者の連絡先」とありますけれども、これは万が一のときの連絡とか、あるいは商品に対して疑問を持ったときに直ちにアクセスできることを考えまして、インターネット等のアドレスではなくて電話番号を表示していただきます。電話番号ですと直接アクセスできて一番連絡が取りやすい形をとっています。これもトクホ等にはない形で、上乗せの義務で我々は分かりやすい制度にしたいと考えています。

最後に、こういった自己認証の仕組みに当たって、では消費者庁がどう後からチェックするのか、ここはまた緑のところに戻って、(2)の「新制度の規定・適切な運用」の○の2つ目で「食品表示法に基づく収去等、販売後の監視を徹底する」ことです。

申し上げるまでもなく、食品表示法につきましては表示の取り締まりが重要なものです。消費者庁、農林水産省、厚生労働省、厚生労働省所管の食品衛生の取り締まり行政を担うのは保健所になりますけれども、そういった機関が取り締まりをする。その上で、食品表示法第6条には表示の違反等があれば指示、措置命令等ができるようになっておりますし、第8条には立入検査ですとか報告徴収を求めると規定されています。こういった法律上の措置を使うのが1つです。

それから、我々は27年度に予算を要求しています。「販売後の監視」として、いわゆる市中に販売されている商品、事業者の方がこの制度に乗せて実際に販売された商品を我々がランダムに買い上げてきて届出どおりの表示がなされているか。あるいは、表示どおりの成分が含まれているかについて、必要に応じて外部の専門機関の協力も得ながらチェックをしていく。そういったチェックの結果、事実に反するものがあれば適切に、法律に基づく規定なども使って徹底的な指導等を考えています。

それから、最後に緑の(4)ですけれども、消費者の方への情報提供です。既に機能性を表示する商品としてはトクホ、栄養機能食品と2つありますので、今回これが加わることで3つのジャンルのものが市場に出てくることです。したがいまして、それぞれの制度によってどういう違いがあるのかきちんと理解をいただいた上で商品を選んでいただく。そういう意味で、同様に27年度の予算で必要なものを今、要求してございまして、その予算がつきましたらそういった予算も活用しながら3つのジャンルの違いとか、あるいはどういったときにこういうものを使うべきなのか、消費者の方の理解が進む形で我々も取り組んでまいりたいと思っております。

最後ですけれども、「その他」で下の○のところで、今回自己認証による機能性表示という初めての取組をしますので、施行後2年を目途に制度の実施状況をレビューして必要な見直しを考えております。したがいまして、今後2年間につきましてはこの制度を我々としてできる限りきちんと運用した上で、2年後、皆様の評価に耐えられるかという点についてレビューをした上で必要な措置を講じたいと考えております。

説明は以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、質問、意見をお願いします。石戸谷委員どうぞ。

○石戸谷委員長代理 先ほどの説明で検討会の報告書の内容についてはわかりましたけれども、今回、消費者委員会に意見を求められているのは食品表示基準(案)でありまして、食品表示基準(案)を見ますと2条10号に定義が書いてあって、あとは表示の内容が列挙されているだけで報告書の中身が盛り込まれているとは読めないんですけれども、この点についてどうお考えでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今回、親法は食品表示法にしました。したがいまして、食品表示基準の中で機能性を表示する食品ということで今回のものを位置づけています。したがいまして、表示基準(案)の書き方につきましては機能性表示食品ということで、機能性を表示するのであればこのような内容の届出をしてくださいという形の規定になっています。

届出事項につきましては、事項名として書いています。これはトクホと同様で、トクホの場合は添附書類ですけれども、求めている事項は同じになっています。その具体化につきましては、ガイドライン等で規定をする。つまり、トクホと同様の形で措置をしたいと考えています。

したがいまして、例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報は何ですか。これは、届出を受理するという我々が適法だと考える根拠の情報とはこういうものとガイドライン等で書いていく。つまりは、ヒト試験であればトクホと同じ検査デザインじゃないとだめです。それから、システマティックレビューであればこういう手順を踏んで、こういう質の論文を集めて、こういう考察をしないとだめと書く。

したがいまして、それを満たしていない。つまり形式的にそういう手順、レベルを踏んでいない、達していないのであれば、我々は届出の形式的審査を行った上でそれをリジェクトする。つまりは、届出番号を付与しないことをもって、報告書に書かれた制度全体としての内容を担保していく考え方です。

○石戸谷委員長代理 説明はわかるんですけれども、今回意見を求められているのが食品表示基準(案)であり、具体的な中身はこうだということですと、今のお話ではガイドラインを合わせて出していただけると中身はわかるのですが、ガイドラインが出てきていないので、それが果たしてそういうものかわからないのでお尋ねしているんですが、それは出していただけないんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 大変申しわけないんですけれども、我々の作業手順としましては、まず内閣府令に規定するものを抜き出してここに規定をし、案として提示をしたということです。

したがいまして、こちらの案について消費者委員会の審議がこれから進んでいくと思いますので、そちらも踏まえながらガイドラインの案は、我々はまた事務的に作業を進めていく手順で進めております。したがいまして、現在提示はできていません。

ただ、基本的には報告書に書いてあることをさらに詳細に規定をしていく。事業者の方に守っていただくことを、これをブレイクダウンして書いていく作業になりますので、報告書の内容と違う内容がガイドラインに出てくることは基本的にあり得ないとお考えいただければと思います。

大変申しわけございませんけれども、作業手順の関係からまずはこの基準(案)についてこちらで審議をいただいているということです。

○河上委員長 基本的には、報告書の内容がガイドラインの中に確実に落とし込まれるという理解でいいですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 報告書につきましては、我々としてはあの時点でかなり具体的かつ詳細に制度のイメージを示したと思っています。したがいまして、あの中から基準に書かなければいけないものは何か。それを抜き出したものが今、提示しているものです。

したがいまして、残りの部分につきましてはガイドライン等で、施行通知とガイドラインでさらに詳細に書き切るということですので、報告書と違うものが出てくることはあり得ないと、ここでお約束させていただきます。

○河上委員長 違うものが出てこないことはわかりました。報告書に書いてあるけれども、それが抜けることはないですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それはございません。むしろ、これ以上に書き加えていくことを考えております。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 では、また別のことをお尋ねします。今回の制度は届出制の導入ですが、通常、届出制ですと法律で骨格を定めて政省令で具体的に詳細に政府の定めをつくるんですけれども、今回、府令の段階で届出制を採用するんですが、これは通常の形で法律政省令で制度づくりをしないのはどういうわけでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほども申し上げましたけれども、今回の表示は生鮮食品と加工食品について機能性の表示をする。本来はできないんですけれども、機能性が表示できるジャンルをつくることで生鮮食品と加工食品の表示の特例として位置づけています。したがいまして、食品表示法の中に表示基準をつくりなさいという規定がありますので、それに基づいて今回の基準をつくっているということです。

表示基準の中で、我々は特に強い関与をするということで届出制を入れている。先ほども申し上げましたけれども、自己認証の仕組みはあくまでも企業が自分で判断をして表示をすることで事足りてしまいます。栄養機能食品がそうであるように、国に対して殊更何かを届け出なければいけないとか、そういったことは自己認証からは当然には出てこない。

ただ、そういう仕組みにしますと、この制度については国民の皆様の不安が正直言ってある。それから表示の適正性が担保されない可能性もあるということで、我々として想定できる強い関与として事前の届出制をとった。したがいまして、表示基準の書き方としては、こういうことを表示したいならば届出をしなさいという形になっている。

それで、府令レベルで届出制を書いているものということでは、同じくその食品表示基準の関係になりますけれども、製造所固有記号についてはちょっと砕けた言い方になりますが、固有記号を使いたいならば消費者庁長官に届け出なさいという制度になっていますので、それと同様の法形式でしょうか、テクニカルな書き方だと理解いただければと思います。

○河上委員長 この関係ではいかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 端的に伺いますが、今日の資料2-6に問7とあって、事業者にどのような義務が課されますかとあります。義務を課す場合には、法律の根拠が当然なくてはいけないですね。それで、マル2~マル4に関しては食品表示法の第4条において、内閣総理大臣は内閣府令でこういう表示の基準を定めなければならないと規定されているので、これが根拠であることははっきりわかるのですが、マル1にある届け出る義務は、やはりこの食品表示法の4条の1項が根拠となるという理解でよろしいんでしょうか。これが第1点です。

それからもう一つ関連するのですが、先ほど届出番号を非常に強調されていました。これは資料の2-2の3ページの中ほどですが、「消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する」とあります。この付与は、行政処分と理解されているのか、いないのかを確認したいと思います。

もし行政処分であるとすると、法律上の根拠がますます必要になりますので、恐らくそうではないと思うのですが、その点、お答えをいただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 まず、届出が食品表示法が第4条第1項の根拠なのかというお尋ねです。これはおっしゃられるとおりで、食品事業者が遵守すべき事項で位置づけるのが適当と考えています。表示内容ではなくて、遵守する事項になります。60日前までに届け出ないといけないことになると思います。

それからマル2ですけれども、通例、我々が文書を受理した場合には正式に文書番号等をとって受け付けるわけです。したがいまして、その届出番号を事業者の方に通知することについては、それだけをもって行政処分とは我々は理解していないということです。

○山本委員 確認しますけれども、そうすると4条1項の2号の、表示の方法その他、前号に掲げる事項を表示する際に遵守すべき事項の中に届出が入っているという理解ですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示事項ではございませんで、こういう食品に機能性の表示をするときには届出をしてくださいとなりますので、4条1項をもとに考えれば遵守していただく事項に入ってくるという整理をしているところです。

○河上委員長 よろしいでしょうか。

○山本委員 この2号の表示の方法その他、表示する際に遵守すべき事項は、例えばこういう紛らわしい表示をしてはいけませんとか、そういうことならばわかるんですが、届出もここに入っていると読むわけですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示以外の遵守事項は、まさに先生がおっしゃるようにこちらに入ってまいります。厳密にいうと、ここに書いてある届出をどう理解するかは議論があるとは思いますけれども、届出をしないと販売できない制度ですので、届出自体を義務づけているわけではない。

こういう商品を販売するときには届出をしないといけないので、そういう意味において販売前の届出をしないと機能性の表示はできませんので遵守事項、守らなければいけない事項としては遵守事項としてカテゴライズされると我々は今、整理をしています。

○山本委員 そうすると、6条の指示の話が先ほどから出ていますが、これについても遵守事項を遵守すべき旨の指示をできるところに、届出をしろと指示ができるということですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 届出は、あくまでも発売するときになります。先ほど販売をするときには届けなければいけないということで、そういう意味での義務と申し上げましたけれども、具体的には事業者の方が商品の販売をしようとしていないのに届出をしなさいとは本来あり得ないフェーズですので、仮におっしゃられることに近い事態であれば、届出をしてから30日で発売をしてしまったとか、そういうときには6条1項の法律に基づく権限の指導等の対象になってくると思います。

○河上委員長 よろしいでしょうか。要は、一定の機能性表示を伴って食品を販売しようとするときには、こういう形で届出をすべき義務があることで義務づけをしている。それで、こういう形でというところでの一定のやり方について、かなり詳細なガイドラインでそこを定めていこうとなりますね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほど申し上げましたけれども、トクホでも実は添附書類で非常に抽象的な規定がございまして、それを分厚い通知で全部書き下している。

それで、我々の実務としては、まずトクホの申請があったときにはきちんとそういう添附書類がついているかを事務的に見させていただいて、足りていないときにはリジェクトする。足りていませんからもっとちゃんと充実してくださいとか、そういうことをして許可申請を受理しないということをしています。

今回の制度では、形式的な審査にはなりますけれども、我々の求める科学的根拠のレベルを示す資料ではない。トクホのヒト試験のようにやってくださいと言ったのにやっていないとか、システマティックレビューをちゃんとやらずにさぼって適当につまみ食いして出してきているときには受理しない。つまり、受理番号を付与しないことで突き返すことをしたいと思っております。

○河上委員長 エビデンスがちゃんと正しいものでないと後で判明したり、あるいは後から記載事項が十分でなかった場合には、この届出そのものをもう一度否定していく形で対応するんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 そこのところは、届出自体は我々が受理してしまえば有効に受理をしたことにはなると思います。

ただ、後に例えば疑義情報をいただいて届出の内容が実は適法でなかったと明らかになれば、これは当然機能性表示食品の要件を欠くわけですので、食品表示法の第6条第1項の指導等の対象に当然なってくるということです。

したがいまして、そういうものは取り締まりをしていくということです。

○河上委員長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 すみません。大変基本的なことが私は理解できていないので伺いたいんですが、今トクホの例を出されたのは、これは許可制ですから、先ほどから言っておられるように届出制とは違うという前提ですね。

許可制の場合には、事業者の側が一定の証明をしないと許可が下りない仕組みになっているので、府令の中にも追加的に証拠資料が必要な場合には消費者庁の側から資料の提出を求めることができるとなっています。

ただ、届出制はそうではないので、もう少し明確に書いていないとガイドライン限りでそこまで求められるのかという点に若干疑問があるんですけれども、その点は措きまして、1つお伺いしたいのは、法令上どの要件を具体化したものとしてガイドラインが考えられているのかですね。

先ほどのシステマティックレビュー等に関してはガイドラインの中に書くということですけれども、法令の何らかの規定を具体化したものでないと、法令と全く切り離されたものになってしまうので、何らかの規定と結びついていると思うんですが、どの規定なんでしょうか。科学上の根拠という文言が府令の2条の中に出てきますけれども、これだと理解されるのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先生の指摘のとおりで、基準(案)の資料の1ページの第2条の10号で、こういう事項を届け出たものと書いていまして、その中に例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報という事項がございます。では、この事項は具体的にどういうものか、どういうレベルのものか、どういう手順で作業をしたかをガイドランに書いていく。

トクホで、例えばヒト試験はこういうデザインで、こういう考え方でやりなさいということは通知で具体化をされているということですので、基本的にはそういう考え方、並びで我々のこの安全性及び機能性の根拠に関する情報とはこういうレベルのものとガイドラインに書くということです。

したがいまして、事前審査の許可と届出とは内容について実質審査をできない点はございますけれども、ただし、形式的に我々が求める手順、レベルでやってこなかったものについては届出を受理しない。届出は、物理的に我々が書類を郵送で受け取るだけでは受理にはなりませんので、形式的審査をした上で要件を満たさないものであれば突き返すことを考えております。

○河上委員長 よろしいですか。

○山本委員 1つ、よろしいですか。まず受理の理解ですけれども、法的な届出制であれば受理には法的効果はないというのが通常の考え方ではないかと思うのですが、その点は措くとしまして、先ほどの例で、システマティックレビュー等の要件を実は満たしていなかった。

簡単な例として言えば、届出は受け取った前提で、しかし、実はシステマティックレビュー等のガイドラインの基準が満たされていなかった場合に、6条で処分をするということですね。それで、6条のどの要件に該当するんでしょうか。

先ほどの、遵守すべき旨だということでしょうか。同条第1項第2号に掲げる事項を遵守しないものがあるときは、遵守すべき旨の指示をすることができる。この規定に当てはめて言うと、どうなるんでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これは現在のJAS法の考え方ですけれども、基本的には正しい表示をしていないものについては遵守すべき事項を遵守していないという整理がなされております。

それで、運用実態としては、表示を正しいものにしなさい。修正しなさいと指示を現在の運用ではしています。したがいまして、先生が指摘の場合ですと考えられる指導としては、例えばレビューに欠陥があったのであればレビューをし直しなさいとか、あるいは普通の加工食品なんだから普通の加工食品の表示にしなさいとか、そういう形が想定されます。

ただ具体的には、食品表示法を3法の統合法としてつくった関係で、現在その執行体制については農林水産省、厚生労働省とこれから調整することになっています。したがいまして、違反の取り方として、具体の実務としてこういう取り方をすることについては、今、申し上げたのは企画部門としての我々の現段階の考え方ですので、最終的に制度が走り出したときには変わる可能性はございます。

ただ、いずれにせよ、先生がおっしゃった事態が事後的に明らかになれば、我々はあらゆる指導をしていく。つまり、是正させるための指導が必要なものはどんどんしていく取り締まりに臨むことになると思います。

○河上委員長 届出という枠組みで制度設計する方向性は、ある程度、閣議決定で決まっておりますので、しかし、その中で消費者庁としては精一杯、安全性と機能性を担保できる形でこれを制度として実現したいという考えを持っていらっしゃると理解しました。ほかに、いかがでしょうか。

○岩田委員 質問とか意見が4つあるんですけれども、1つずつお願いします。

まず1点目はトクホとの違い、本質的な違いはどこかを理解したいんですが、トクホの場合は国の許可であるのに対して、新しい機能性表示食品は届出という手続といいましょうか、自己認証なのか、国の認証なのかが大きく違う。

ですから、もし自己認証が正直に誠実になされて、届出をなされて、届出の内容が事実と全く違わないということであれば、1点を残して、1点を除いてトクホと本質的に違わないと私は理解しているんです。

その1点は、臨床試験がマストではなくてシステマティックレビューでそれを変えることができる、その1点が大きな違いであって、あとは届出内容が現実と違わないということであれば、トクホと同じ水準の表示と違わない安全性と機能性が担保されていると理解を私はしているんですが、それでよろしいでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 ヒト試験のレベル等が多少違っている部分はございますけれども、基本的にはヒト試験を選択するときにはトクホ並みにする。それに加えて今、先生がおっしゃいましたようにシステマティックレビューでもこの制度ではできるようにすることで、ヒト試験がマストになっていないところは指摘のとおりです。

○岩田委員 ありがとうございました。

2点目ですけれども、規制緩和の結果、第三の機能性表示ができる、第三のジャンルができると思うのですが、殊、食の安全にかかわることですから、事前の規制から事後のチェックだと思うんですね。ですから、事後のチェックの体制が本当にできるかがこの新しい機能性表示食品を認めていいかについての非常に大きなポイントだと思います。

竹田課長は、これから農水省、厚生労働省の体制がどうなるか執行体制の問題は、今ははっきりしたことは言えない趣旨のことをおっしゃいましたけれども、ぜひ消費者庁が関係省庁に働きかけて、そして財務省に働きかけていただいて、事後チェックができるだけの必要な予算と、特に人員を確保していただきたい。

先ほどの説明の中で、市場に出た商品を買い上げる予算について要求をしているお話があったので、それは本当に望ましいのですが、合わせてその増員ですね。人、執行体制がしっかりできるように関係省庁、消費者庁ももちろんですが、そういうふうに動いていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 事後チェックについては我々自己認証という前提をとる以上、重要だと思っていまして、指摘の予算を要求しているところです。

それからこの制度だけでなく、定員要求についても所要のものを要求しています。会社が違ってしまいますので難しい部分はありますけれども、適宜、農林水産省であるとか、あるいは保健所の関係は自治体の仕事になりますが、そういったところでも効果的、効率的な取り締まりができるように、我々できることをきちんとやっていきたい。

○岩田委員 ぜひ、関係省庁にしっかり働きかけていただきたいと思います。

3つ目、これは例えば安全性について問題ではないかとか、表示されている機能性はないといった外部からの通報、情報提供というのか、消費者庁だけが市場に出ている食品をアトランダムに買って分析をするだけではとても追いつかないと思いますので、そういう外部からの通報を消費者庁に寄せてもらえる何か工夫が要るんじゃないかと思うんです。

ですから、もちろん消費者団体とか、それから場合によっては適格消費者団体のお力を借りするのかよくわかりませんが、それも含めた消費者団体とか、それから自治体、特に消費者の相談センターですね。そういうところにしっかり専門性のある相談員が配置していただくとか、それからマスコミを通じた情報とか、外部の通報をいかに消費者庁にやっていただくか。そのための工夫をどうなさるかが3点目の質問です。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には制度をつくるときに、外部の方の目を活用するということで、事業者の方には安全性とか有効性の情報を自社のホームページで開示をやっていただく。

それから、先ほど少し説明が漏れましたけれども、消費者庁に届出た事項についても消費者庁のホームページで原則として公開をします。したがいまして、それを御覧になった方が疑念をお持ちになれば、我々に通報をしてくださいというストレートな言い方をするかどうかはともかく、制度が走り出すに当たってはステークホルダーの方にはそういうことに関心を持っていただいて取り組んでほしいとはお願いをしていきたい。

その結果、疑義情報が私どもに届きましたら、適宜必要な取り締まりなど、対応をとらせていただきたい。

○岩田委員 最後ですけれども、いわゆる健康食品についてお尋ねします。今日の説明ですと、科学的な根拠がある機能性を表示できるのは、従来ありました栄養機能食品と、トクホと、それに追加して今回の新しい制度といいましょうか、機能性表示食品という新しいジャンルと、その3つのみであると理解をしています。

ですから、この3つのどれにも当たらない食品が機能性表示をすることは認められないと理解をしているのですが、もしその理解が正しければ、この新しい制度で届出番号を付して市場に出ている健康食品だけではなくて番号がないいわゆる健康食品ですけれども、機能性をうたっているのはたくさん市場にあるんです。

それらについてのリスクは、届出をしている表示食品よりもさらに高いかもしれない。リスクは科学的根拠がないのに機能性を表示しているという、その科学的根拠がないことのリスクはそちらのほうが高いかもしれないので、それらは安全性については食品衛生法でしょうか、機能性については食品表示法などに基づいて行政が処分ができるので、その執行体制を構築していただくときに、番号がついた機能性表示食品が届出どおりのものかチェックと合わせて、そもそも番号をとっていない食品が世の中に出回っていて機能性を表示しているのを、ぜひこの際、市場からなくしていただくように、そのための執行体制も合わせて講じていただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これも先生御案内だと思いますけれども、例えば広告等において今、先生がおっしゃった表示をうたえば景品表示法なり健康増進法違反に問われる可能性があるということで、これはこれまでも取り締まりをしておりますし、これからもやってまいります。

それから、パッケージ、いわゆる容器包装にそのような表示をした場合には、食品表示法違反でストレートに違反になりますので、関係法令を適切に使うと語弊はありますけれども、きちんと取り締まりをしていきたい。この制度に乗らないものについても基本的にちゃんと取り締まる姿勢は、これまでもこれからも変わらないということです。

○岩田委員 それが非常に不満です。これまでも、これからも変わらないのではいわゆる健康食品という市場が残るんです。消費者の皆さんは今回の新しい制度ができることについて、新しい制度の問題よりもそこに乗っていかない、いわゆる健康食品という行政の許可もなければ届出もしていないものがちまたにあふれている。これを何とかしてほしいのが本当は一番大きい関心事だと思いますので、これまでもこれからもではなくて、一段と執行体制を強化していただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 申しわけありません。言葉が足りませんでしたけれども、取り締まりについてはきちんとやっていくことです。

それから、ちょっと話はそれますけれども、事業者団体の皆様のお話を聞いていると、今回の制度に製品を乗せていくことで二分化が進んでいく。事業者としても商品としてもですね。そういう意味では、どちらがより選択に資する、言葉はよくないですが、いいものなんだろうということを消費者の方がだんだんお選びになれば、そういうマーケットは業界の中でもシュリンクしていくだろうとおっしゃっていますので、そういう事業者の方の取組と我々の的確な執行で、できるだけ不的確なものが市場からなくなるようにこれからも努力をしてまいります。

○河上委員長 高橋委員どうぞ。

○高橋委員 私も3つほどお伺いします。

まず1つ目は素朴な疑問ですけれども、会議冒頭で安倍総理の「成長戦略第3弾スピーチ」の紹介がありまして、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したい、世界と制度をそろえるだけにとどめず、と説明をいただいたんですけれども、端的に言いますと、諸外国に比べて今回考えられている制度はどこがどう優れているのか、どういう具現化が目指されているのかをまずお聞かせください。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 一番自信を持ってというのも変ですけれども、申し上げられるのは、安全性と機能性に関する情報を全て事業者の方にフルオープンにしていただくことです。

アメリカの制度は、FDAに対してもそういうものを開示する義務がないということで、完全に言葉はよくないですけれども、単純に自己認証をしただけでそういう商品がちまたにあふれている。

以前、テレビの番組でも、根拠情報は何だと問いかけたときに、30歳の大学生の手書きのレポートが出てきた報道もございます。今回、我々はそういうことがないように一定のレベルを求めますし、かつそれは全てフルオープンにしていただくことで、透明性に関しては明らかにその世界の水準に対しては自慢できる点になっていると思います。

○高橋委員 説明ありがとうございました。

2つ目は、今回検討された新たな表示基準は国が認証するものではない。企業が自己責任で行うものですけれども、現在、北海道の食品機能性表示制度を初め、自治体がそういう認定、認証をいろいろ始めているんですね。これは、先ほどのいわゆる健康食品、あるいは怪しいものとはまた別なんですが、自治体が既にそういうことをスタートしているわけで、効果とか効能をうたわなければ、例えば北海道の「ヘルシーDo」マークをつけたらもうOKになって、非常に消費者の信頼性が高まってくる可能性があるんですけれども、今回の検討においてこういう自治体の認定制度との関係はどう議論され、整理され、消費者庁として今どのように判断されているのかについて伺いたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今、指摘のありました制度につきましては、あくまでもその機能性の表示はできないことです。ただし、こういう研究があるとか、こういうことは具体的には表示できないということでやっているんだと思います。

それで、我々の考えている制度は企業の責任で表示をしていただくので、それとは別に加えて自治体独自の取組をアンド・オンしていただくのは可能だと思います。

ただ、表示をするのであれば我々のルールにのっとって一定のレベルのエビデンスをそろえてくださいということは、そこはちょっと譲れませんので、その上で自治体の取組が矛盾なければアンド・オンでやっていただくことは可能だと思っております。

○高橋委員 その点については政府主導でなく各自治体や、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、企業が認証する仕組みも出てくる。事業者団体が認証する仕組みが出てくることになりますと、消費者にとって選択肢は拡大したんだけれども、どう選んだらいいかわからないという混乱が生じるもとにもなるのではないか。3つになるのではなくて非常にたくさん増えてくる可能性があると思うんですけれども、その辺について議論はなかったでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 繰り返しますけれども、自治体が独自の取組をする場合には機能性が表示できないことになりまして一般食品扱いになりますので、そこのところは決定的に違っています。それで、機能性を表示するのであれば今回の制度に乗せてくださいということです。

ただ、北海道以外の各都道府県、いろいろ取組姿勢がございますけれども、特に一次産品につきましてはこの制度に乗せて表示をしたいということで今から準備を進めている県も複数聞いていますので、自治体が旗を振ってこの制度に乗せよう。県の農業試験場がエビデンスを集めようとか、そういう動きもあるので、我々はできるだけ支援していきたいと思っております。

○高橋委員 機能性は表示しない、つまり効果効能を宣伝文句としてはうたわないわけですが、この認定を受けるには当然ながら科学的根拠があるとか、そこのところを自治体としてやっていくわけですから、食品機能性表示制度とうたわれる限りは消費者にとっては非常に混乱するなというのが私の疑問です。

それとも関連して3つ目、新しい表示制度は消費者が表示に基づいて検討できる、自分に合ったものを選べる表示ということで、そういう情報提供が目指されているところは理解しているのですけれども、その一方で潜脱といいますか、同じ機能成分が入っていますよということで、やはり効果効能はうたわないで何とか茶が入っているクッキーとか、そういうものが山と出てくる可能性を懸念しますけれども、そうしたときには効果効能をうたわなければ機能性食品として届出をしたところとほとんど同じものがつくられる可能性はないのでしょうか。

特許との関係もあると思うんですけれども、そういう意味で潜脱もあるでしょうし、怪しいものが出てきて、機能性表示を取った食品とほとんど似た成分が入っていることを表面にうたうものが出てくることは想定されていないのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 成分が入っていることについては、現在もそういう商品はございます。

ただ、消費者にとってどこを訴求するのかを考えたときに、やはり機能性の表示が一番訴求するポイントなんだろうということで、今のトクホの関与成分と同じものを入れていますというだけの商品は、全部を見たわけではございませんけれども、かなり少ないか、お目にかかることはないと思います。

そういう意味では、先生がおっしゃったように関与成分が入っていますというだけでは消費者の方に誤認を招く訴求までいかないのが今の率直な感想です。

○高橋委員 ありがとうございます。そうであればよいのですけれども、消費者も結構賢いですから、自己認証の届出をしていなくて同じ表示がなされれば、つまり、本来の姿であれば買わなかったのに誤認させる表示とか広告を打つことになれば、それは景品表示法できちんと取り締まりをすべきと思いますので、そういった形で網はかけていけると思っております。

○河上委員長 では、阿久澤委員どうぞ。

○阿久澤委員 多くの心配がある中、1つだけお伺いさせていただきます。

この制度はトクホも含めてですけれども、バランス食を理解した上に積み上げる制度だと思っております。そんなこともわかっていてのことだと思いますが、消費者教育のところにバランスのとれた食生活の普及啓発、これの理解増進に向けた取組を継続的に実施していくことです。ぜひそのようにしていただきたいのですが、継続的とは現在も行っていることになりますが、どのような取組をされているのか、紹介いただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には、トクホの世界でいえばそういう文言を必ず表示していただくことが1つですけれども、全体の日本人の食事となりますと、必ずしも私どもの会社だけではないのですが、例えば厚生労働省と、それから農林水産省が力を入れてやっていますけれども、食事摂取基準をきちんと皆様に理解をいただくとか、あとは食事バランスガイドですね。コマの絵がありますけれども、ああいったものに即してきちんと食事をしてくださいと我々は普及啓蒙しているということです。

ただ、そこの効果につきましては、食というものが個人の嗜好に基づくものですので、我々としてこういうものが唯一無二の理想型であるとはなかなか言えない。ただ、食事のバランスをきちんととっていただいて、1日3回きちんと食事をしてくださいというのはそういった形で一般論としては普及していくと思います。

ただ、我々としてこの商品を通じてできるところは今、先生がおっしゃいました食事バランス文言を読んで自分の食生活を振り返っていただきたいとなりますので、それは今後ともきちんとやっていきたい。

○河上委員長 よろしいですか。

では、橋本委員からどうぞ。

○橋本委員 では、ごく簡単にですけれども、先ほどトクホとの関係をお聞きしたのですが、例えばトクホの申請で却下されたものがこの制度で機能性をうたうことはできるのかが1点です。

それから、先ほどから聞いておりますと、事実に反したものは指導しますというお話は何回も伺ったんですけれども、この届出番号を消費者庁で認めなくすることはあるのかが2点です。

それから要望ですけれども、この制度は今、阿久澤委員がおっしゃったことと関連するんですが、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度とうたっているからには、やはり消費者教育をきちんとやっていただきたい。これは、意見として述べます。以上3点です。

○夏目委員 関連していいですか。

○河上委員長 では、一緒に夏目委員からもお願いします。

○夏目委員 橋本委員からも2点目に出てきた届出番号についてお伺いします。

届出は食品表示の中では製造所固有番号が届出制度で今ほぼ決定をするところまできております。このシステムを構築するのに1年かかる。それから、予算も1億以上と伺っております。そういう状況の中で、この機能性表示食品の場合も届出制度をするときに、そのシステム構築について何も語られていないと思うんです。ですから、これは執行体制にもかかわってくると思いますけれども、人員とその届出制度を完備するシステムの構築にどの程度、もちろん26年度に措置をしなさいという大前提があるわけですが、どの程度準備をされてシステム構築をされるのか、教えていただけるとありがたい。ここのところがすごく機能性表示食品のキーワードだと考えておりますのでお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 1点目は、トクホの許可を諦めたものをこちらに届出をして市場に出すことができるかですけれども、それは論理的にはあり得ると思います。ただし、我々がこの届出で求める安全性、機能性の評価について、その手法によってきちんとやったものが前提になると思います。

それから、事後的に要件を欠いていることが明らかになった場合、基本的にはそのときには表示を、例えば機能性がないのだから普通の加工食品にしてくださいとか、届出番号は削除してくださいとか、そういう指導も当然あり得るんだろうと思います。逆に、追加をしなさいとか、レビューをもう一回やり直しなさいとか、そういうこともあり得るとは思います。ただ、当然その間は販売はできないという形が想定されます。いずれにしても、執行体制の話になりますので、必ずこうなるとは今、申し上げられません。

それから、機能性表示についてのデータベースの関係ですけれども、今、先生から指摘ございましたように、予算については平成27年度予算で要求をしています。したがいまして、1年間かけてデータベースの構築を考えています。

一方、この制度ですけれども、その予算期間についても制度が走っていくことは当然想定されますので、その間は現在の消費者庁のホームページを使って臨時的にそういった情報データベースで情報開示をしていきたい。

ただ、製造所固有記号制度で使用する電子申請等については、今のところ機能性表示制度については考えていませんので、そういう意味では現在の消費者庁のホームページを改変というんでしょうか、拡充をして1年間はしのぐ。それで、予算でデータベースが整備された暁にはそちらに全面的に移行していくと現在考えております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 1つ質問があります。今まで検討過程で議論されたことがあれば紹介いただきたいと思います。これは査読付論文に全てを賭ける仕組みになっていますが、それが本当に信頼できるものになるだろうか。いろいろな国、いろいろな言語があります。それから、大学・研究機関のレベルもあります。そういう中で、1本でも有効だと企業が主張するものがあれば、それをもってよしとするのかどうか。

それからもう一つ。論文がこれを支持しない場合には機能性表示は不可となっていますけれども、一番極端な場合、10本は支持しているけれども、1本は不支持だった論文があった場合にどうするかは、今までの検討過程で出てきたでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課担当者 今の質問にお答えします。

1点目は、恐らく論文の質もさまざまある中で、どれもこれも対象にしていいのかといった疑問の観点からの指摘、質問だったかと思います。その点については検討会でも話が挙がっておりまして、やはり論文の質としては一定以上の質の論文、これを例えばレビューの対象にすべきといった指摘がございました。

したがいまして、私どもとしても論文の質に関する考え方や基準などを適宜設けまして、それに沿った論文のみレビューの対象とするといった趣旨は報告書にも記載していますけれども、いずれにしてもレビューに当たっては論文の質についても適切に設定し、それに基づいて評価していただくことを考えています。

2点目は、具体的なお話として何本中何本あればよしとするのかという指摘だったかと思います。システマティックレビューについては、何本中何本あれば科学的根拠ありと認めるといった考え方が現時点で科学の世界でオーソライズされているものはございません。なぜかといいますと、本数のみではなくて、一つ一つの研究の質、それこそ例えばどのぐらいの被験者数でとか、日本人にどのぐらい近い人たちでとか、いろいろな点が質にかかわりますので、必ずしも本数だけで切り出して評価できません。

そのあたりの考え方も含めて、我々としてもできる限り考え方を示しますけれども、最終的には事業者の方々が責任を持って、我々はこう考えるからエビデンスありとするんだと宣言していただき、その情報の開示によって消費者をはじめ国民の方々に評価をいただく制度設計にしたいと考えております。

○河上委員長 どうもありがとうございました。今までと違って、一定の食品については景表法と、食品安全衛生法と、薬事法でしょうか。それに抵触しない限りは、基本的には機能性に関してある意味では自分の責任でこれを表示して売れるという原則と例外が転換するわけですね。ですから、それだけに消費者はこの機能性食品がもたらす状況に対して不安はなかなか払拭できないと思います。

その点について、今日いろいろと説明を伺って、この届出制度の運用の中で最大限、安全性の確保、機能性の確保に消費者庁として努めていくことについては、ある程度理解をさせていただいたところです。

本日の議論によって、制度全般についてある程度理解できましたし、委員会としては運用にかかわっているわけですけれども、その制度設計そのものの基本的な部分に関してはこれでいいという認識に至ったと思います。

ただ、いろいろ注文がつきましたように懸念も払拭できておりません。例えばさっきの届出制も何かきちんとした法律の根拠ができる形になったほうがいいとか、トクホとの関係など、いろいろ意見がありました。改善すべき点もある気はしますけれども、まずはこのような形で報告を理解したところです。

つきましては、この後、食品表示基準への反映について、食品表示部会で確認し、そして議論をいただきたいと考えております。阿久澤委員には、食品表示部会に本日の議論の状況を報告お願いします。食品表示部会での食品表示基準にかかる審議の後、阿久澤委員から審議結果を本会議に報告いただきまして、改めて消費者委員会として答申について議論をしますので、その点よろしくお願いします。

消費者庁は、審議に協力をありがとうございました。

出席者

【委員】

河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員

【説明者】

消費者庁 竹田 食品表示企画課長

消費者庁 食品表示企画課担当者

消費者庁 加納 消費者制度課長

【事務局】

井内審議官、大貫参事官

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/gijiroku/index.html

第177回 消費者委員会本会議2014年11月4日

『消費者委員会からのヒアリング事項に対する回答』

当該機能性表示食品の科学的根拠がなかった場合は、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示の対象(禁止事項違反)となります。

また、正当な理由なくその指示に係る措置をとらない場合は同条第5項の措置命令の対象となり、当該命令に違反した場合には同法第20条の罰則の対象となります(同時に健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)及び景品表示法第4条第1項第1号に違反する可能性もあります。)。

2014年08月20日

補助金、受給側の教授が審査 国のアルツハイマー病研究

2014年8月20日

アルツハイマー病研究の国家事業「J-ADNI(アドニ)」の中核を担う厚生労働省が、同事業の最高顧問として研究を指導する井原康夫・同志社大教授(東大名誉教授)を、同事業に補助金を出すかどうかを審査する評価委員に選任していたことが分かった。厚労省は「利害関係者は加えないという指針に触れる可能性があり、不適切だった」としている。

トピックス「J-ADNI」

厚労、経済産業、文部科学の3省は2007~12年度、J-ADNIに計24億円を投入。今年1月にデータ改ざん疑惑を指摘され後継のJ-ADNI 2の予算執行を凍結中だ。行政と研究者のなれ合いを示す新事実が発覚し、事業の存続が見直される可能性がある。

井原氏は日本認知症学会の元理事長で69歳。07年度のJ-ADNI立ち上げに奔走し、当初から現在まで最高顧問を務め、代表研究者の岩坪威(たけし)東大教授(54)を指導してきた。07年度に厚労省からJ-ADNI研究者で唯一、「指導料」として200万円を受領。経産省からは07~12年度、同志社大の自らの研究室が「関連技術開発費」として約1億2千万円を得た。

http://www.asahi.com/articles/ASG860J8MG85UUPI005.html

【関連記事】アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

アルツハイマー病研究の国家事業「J-ADNI(アドニ)」の中核を担う厚生労働省が、同事業の最高顧問として研究を指導する井原康夫・同志社大教授(東大名誉教授)を、同事業に補助金を出すかどうかを審査する評価委員に選任していたことが分かった。厚労省は「利害関係者は加えないという指針に触れる可能性があり、不適切だった」としている。

トピックス「J-ADNI」

厚労、経済産業、文部科学の3省は2007~12年度、J-ADNIに計24億円を投入。今年1月にデータ改ざん疑惑を指摘され後継のJ-ADNI 2の予算執行を凍結中だ。行政と研究者のなれ合いを示す新事実が発覚し、事業の存続が見直される可能性がある。

井原氏は日本認知症学会の元理事長で69歳。07年度のJ-ADNI立ち上げに奔走し、当初から現在まで最高顧問を務め、代表研究者の岩坪威(たけし)東大教授(54)を指導してきた。07年度に厚労省からJ-ADNI研究者で唯一、「指導料」として200万円を受領。経産省からは07~12年度、同志社大の自らの研究室が「関連技術開発費」として約1億2千万円を得た。

http://www.asahi.com/articles/ASG860J8MG85UUPI005.html

【関連記事】アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

2014年07月30日

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

7月18日に終了した消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』の最終報告書が、公表されました。

健康食品の機能性表示

現在ある栄養機能食品や特定保健用食品は、中小企業にとってハードルが高いことなどの課題があります。昨年6月の閣議決定で、「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討」することが決まり、消費者庁で『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』が昨年末に発足しました。

従来は健康食品について機能性を表示することができなかったので、例えばヒザに手を当てている写真であたかも関節に良いかのようにイメージさせる表示で、実際にどのように良いのかを消費者が知ることはできませんでした。

食品の新たな機能性表示制度は、消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考える観点から、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策について検討されたものです。検討にあたって参考にしたのは、米国のダイエタリーサプリメント(以下、DS制度)の表示制度です。特定保健用食品と違って国が認めたものではなく、あくまでも企業等の責任において科学的根拠のもとに表示をおこない、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとなるよう検討がされました。

すべての健康食品が自由に表示できるようになるものではなく、条件を満たせば表示を解除するものであって、表示できるのは製造の品質管理や最終製品または機能性に関与する成分の研究により科学的根拠が明らかにされたものが対象です。ただし、ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象となりません。また、ビタミン・ミネラルはすでに栄養表示基準で定められているため、この機能性表示から除外されます。

米国のDS制度は販売後30日以内に届け出るのに対して、食品の新たな機能性表示制度は事前に機能性と根拠を届け出て、ウェブなどで情報を開示すると言う、世界初のオープンな制度です。違反表示については、今回の制度ではなく食品表示法により取締りを強化するということです。明確な根拠がない表示は、このほかに薬事法や健康増進法などによる処罰の対象にもなります。

今後は食品表示基準案を作成してパブリックコメントを募集し、消費者委員会ではかり周知期間を経て来年3月からスタートします。

阿南消費者庁長官記者会見(平成26年7月30日)

問

機能性表示の件なのですけれども、これが実施されることによっての消費者にとってのメリット、企業側のメリットあると思うのですが、メリットはどういったものがあるのでしょうか。

答

今まで、いわゆる健康食品には全く規制も何もない状態でした。ですから、ちょっと不安なものも、検証されていると思われるものも、混在した市場になっていました。そこに、今回の制度で大きく網をかけて見分けることができるようにしたということだと思っております。安全性の確保を前提にした、選択に資する表示の仕方に関するルールがより明確になり、消費者にとってはいい制度になるのではないかと思っております。

問

同時に、こういった表示に変わることでも、まだ解決しなければいけない問題点というのは何かあるでしょうか。

答

やはりこういう制度をつくっても、その制度にのっからないようなところも多分出てくるのではないかと思うのです。ですから、そこに対してどのように規制していくのかというところがポイントになってくるかと思っておりますが、これまでも様々に取締りを行ってきましたけれども、そうした法執行をさらに強力にやっていく必要があると考えています。

概要スライド

※ 以下は消費者庁の公表資料

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書の公表について[PDF:61KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書[PDF:637KB]

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書 概要[PDF:334KB]

健康食品の機能性表示

現在ある栄養機能食品や特定保健用食品は、中小企業にとってハードルが高いことなどの課題があります。昨年6月の閣議決定で、「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討」することが決まり、消費者庁で『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』が昨年末に発足しました。

従来は健康食品について機能性を表示することができなかったので、例えばヒザに手を当てている写真であたかも関節に良いかのようにイメージさせる表示で、実際にどのように良いのかを消費者が知ることはできませんでした。

食品の新たな機能性表示制度は、消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考える観点から、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな方策について検討されたものです。検討にあたって参考にしたのは、米国のダイエタリーサプリメント(以下、DS制度)の表示制度です。特定保健用食品と違って国が認めたものではなく、あくまでも企業等の責任において科学的根拠のもとに表示をおこない、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとなるよう検討がされました。

すべての健康食品が自由に表示できるようになるものではなく、条件を満たせば表示を解除するものであって、表示できるのは製造の品質管理や最終製品または機能性に関与する成分の研究により科学的根拠が明らかにされたものが対象です。ただし、ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象となりません。また、ビタミン・ミネラルはすでに栄養表示基準で定められているため、この機能性表示から除外されます。

米国のDS制度は販売後30日以内に届け出るのに対して、食品の新たな機能性表示制度は事前に機能性と根拠を届け出て、ウェブなどで情報を開示すると言う、世界初のオープンな制度です。違反表示については、今回の制度ではなく食品表示法により取締りを強化するということです。明確な根拠がない表示は、このほかに薬事法や健康増進法などによる処罰の対象にもなります。

今後は食品表示基準案を作成してパブリックコメントを募集し、消費者委員会ではかり周知期間を経て来年3月からスタートします。

阿南消費者庁長官記者会見(平成26年7月30日)

問

機能性表示の件なのですけれども、これが実施されることによっての消費者にとってのメリット、企業側のメリットあると思うのですが、メリットはどういったものがあるのでしょうか。

答