2015年05月30日

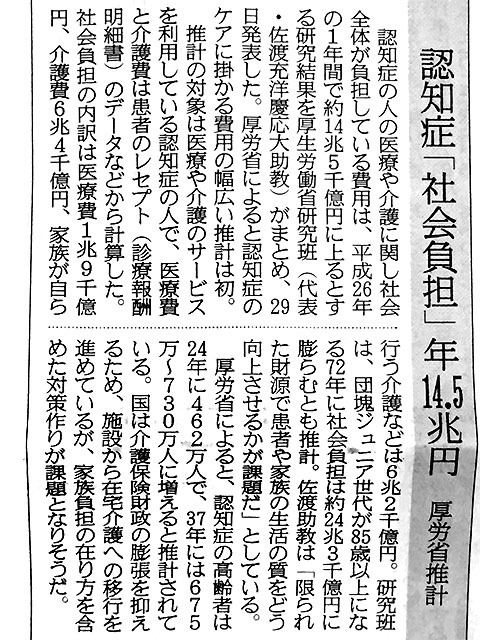

認知症「社会負担」年14.5兆円 厚労省推計

認知症の人の医療や介護に関し社会全体が負担している費用は、平成26年の1年間で約14兆5千億円に上るとする研究結果を厚生労働省研究班(代表・佐渡充洋慶応大助教)がまとめ、29日発表した。厚労省によると認知症のケアに掛かる費用の幅広い推計は初。

推計の対象は医療や介護のサービスを利用している認知症の人で、医療費と介護費は患者のレセプト(診療報酬明細書)のデータなどから計算した。社会負担の内訳は医療費1兆9千億円、介護費6兆4千億円、家族が自ら行う介護などは6兆2千億円。研究班は、団塊ジュニア世代が85歳以上になる72年に社会負担は約24兆3千億円に膨らむとも推計。佐渡助教は「限られた財源で患者や家族の生活の質をどう向上させるかが課題だ」としている。

厚労省によると、認知症の高齢者は24年に462万人で、37年には675万~730万人に増えると推計されている。国は介護保険財政の膨張を抑えるため、施設から在宅介護への移行を進めているが、家族負担の在り方を含めた対策作りが課題となりそうだ。

産経新聞 2015.5.30

http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2015/osa3qr000000wfwb-att/20150529_02.pdf

2015年04月24日

水素研究は科学か非科学か・健康長寿医療センター

東京都健康長寿医療センターは24日、板橋区立文化会館で『水素研究は科学か非科学か』と題して講演を開催し、約190名の参加者があった。この講演は、同センターが平成27年度科学技術週間参加行事として研究を紹介するもので、合わせて9つの研究チームの活動もポスター発表した。

講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。

講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。

研究者は、正確なデータを集めて検証し、再現性があることが大切である。客観性の追求・偏向の回避、例えば研究費の出どころである資金源によって、結果が左右されてはならない。

活性酸素種とフリーラジカルの生理機能

水素分子とは?

水素分子は反応性の高い活性酸素種のみ還元

最少分子H2の高い透過力と早い拡散速度、水素分子のヒドロキシラジカル除去による虚血性再灌流障害抑制、水素水とは?水に水素分子(H2)を溶かしたもの、水素水を飲むとH2はすぐに体外へ、水素水による糖尿病の抑制(臨床研究)、水素水によるパーキンソン病の治療(臨床研究)、多彩な効果を示す水素水、などについて解説した。

最後に、水素について以下のようにまとめた。

1)水素分子の生理作用は科学的に検証された

2)水素ガスは虚血性再灌流障害で効果大

3)水素水の飲用は抗酸化・抗炎症治療の新たな手段

4)人での科学的検証はさらに多くの研究が必要

5)作用機序は未だ不明な点が多い

これら資料は日医大の太田成男教授と、名古屋大学の大野欽司教授による研究を中心に紹介した。

主催:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

東京都福祉保健局 案内チラシ

講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。

講演に先立ち同センター研究所の高橋龍太郎副所長は、「水素という領域で、新しいサイエンスの役割がでてきた」と挨拶した。講話した老化制御研究チーム・大澤郁朗 研究副部長は冒頭に、「科学的知識は永続かつ修正される」と、科学的かそうでないかの基準を述べた。以下は要約である。研究者は、正確なデータを集めて検証し、再現性があることが大切である。客観性の追求・偏向の回避、例えば研究費の出どころである資金源によって、結果が左右されてはならない。

活性酸素種とフリーラジカルの生理機能

水素分子とは?

水素分子は反応性の高い活性酸素種のみ還元

最少分子H2の高い透過力と早い拡散速度、水素分子のヒドロキシラジカル除去による虚血性再灌流障害抑制、水素水とは?水に水素分子(H2)を溶かしたもの、水素水を飲むとH2はすぐに体外へ、水素水による糖尿病の抑制(臨床研究)、水素水によるパーキンソン病の治療(臨床研究)、多彩な効果を示す水素水、などについて解説した。

最後に、水素について以下のようにまとめた。

1)水素分子の生理作用は科学的に検証された

2)水素ガスは虚血性再灌流障害で効果大

3)水素水の飲用は抗酸化・抗炎症治療の新たな手段

4)人での科学的検証はさらに多くの研究が必要

5)作用機序は未だ不明な点が多い

これら資料は日医大の太田成男教授と、名古屋大学の大野欽司教授による研究を中心に紹介した。

講演資料より

主催:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

東京都福祉保健局 案内チラシ

2015年04月19日

機能性表示食品の制度がスタート

機能性表示食品の制度がスタートしました。

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

制度の特徴

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。

3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。

4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。

5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

[制度の基本的な考え方]

消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度

安全性の確保

機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定

適正な表示による消費者への情報提供

機能性表示食品の安全性や機能性の確保

●事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。

●届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。

●消費者の皆さんは、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前に確認できます。

◆消費者庁が中心となり、販売後の監視を行います。

1.安全性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●今まで広く食べられていたかどうかの食経験

●安全性に関する既存情報の調査

●動物や人を用いての安全性試験の実施

医薬品との相互作用などについても評価されます。

2.機能性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●最終製品を用いた臨床試験

●最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※

「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」

「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。

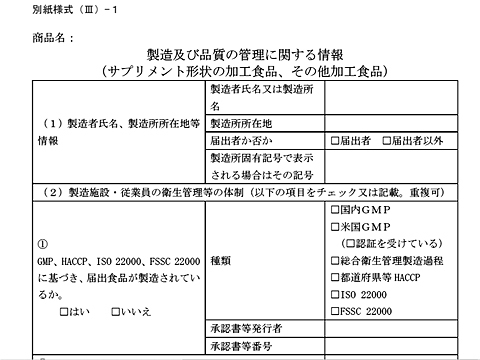

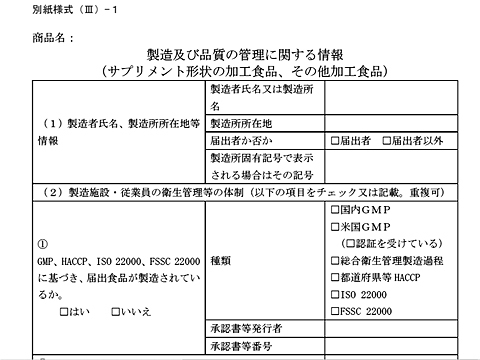

3.生産・製造、品質の管理

以下のような体制を整えることとなっています。

●加工食品の場合、製造施設・従業員の衛生管理体制

●生鮮食品の場合、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制

●規格外製品の出荷防止体制

●機能性関与成分の分析方法

など

4.健康被害の情報収集体制

消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられています。

パッケージに事業者の連絡先(電話番号)が必ず表示されています。

これら1~4について事業者から届け出られた情報が消費者庁のウェブサイトで公開されますので、ご覧ください。届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができます。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

届出詳細内容

http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

制度の特徴

1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。

2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。

3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。

4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。

5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

[制度の基本的な考え方]

消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度

安全性の確保

機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定

適正な表示による消費者への情報提供

機能性表示食品の安全性や機能性の確保

●事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。

●届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。

●消費者の皆さんは、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前に確認できます。

◆消費者庁が中心となり、販売後の監視を行います。

1.安全性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●今まで広く食べられていたかどうかの食経験

●安全性に関する既存情報の調査

●動物や人を用いての安全性試験の実施

医薬品との相互作用などについても評価されます。

2.機能性の評価

以下のいずれかによって、評価されます。

●最終製品を用いた臨床試験

●最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※

「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」

「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。

3.生産・製造、品質の管理

以下のような体制を整えることとなっています。

●加工食品の場合、製造施設・従業員の衛生管理体制

●生鮮食品の場合、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制

●規格外製品の出荷防止体制

●機能性関与成分の分析方法

など

4.健康被害の情報収集体制

消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられています。

パッケージに事業者の連絡先(電話番号)が必ず表示されています。

これら1~4について事業者から届け出られた情報が消費者庁のウェブサイトで公開されますので、ご覧ください。届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができます。

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

届出詳細内容

http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html

2015年03月02日

食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会

消費者庁は3月2日、食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会を開催しました。関係する企業の関心も高く、3000人ほどの参加申込みに対して、1800人の席が用意されました。

今回の説明会では、昨年の検討会報告書を踏まえて、機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)が具体的に示され、届出書の書式も公開されています。

機能性表示食品の制度は、健康を維持するために食べる食品が、どのように良いのか表示するものです。対象は健康な人で、病気が治るなど医薬品的な効能は表示できません。機能性が表示できる食品は、科学的根拠に基づいて容器包装に表示をし、表示内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を表示するものです。事業者は販売する機能性表示食品について、販売日の60日前までに消費者庁長官に届出が必要です。

届出の対象は、消費者が手にする最終製品であって、内容・成分・配合量が異なる場合は同一とみなされません。科学的根拠などが要件を満たさない場合は、届出を受理されません。注意すべき点として、アルコールや塩分・糖分など、過剰な摂取につながる食品は除外されるので、これらを含むドリンク類・食品は対象となりません。

消費者庁はこの制度を開始するのに先立ち、景品表示法・健康増進法・食品衛生法などによる表示に問題のあるものは、厳しく取り締まることを発表しています。食品表示基準及び新たな機能性表示制度の説明会は、東京に続いて宮城・広島・愛知・北海道・福岡・大阪の主要都市全7か所で開催され、平成27年6月27日までに施行されます。説明会で配布される資料は、消費者庁のウェブサイトで閲覧できます。

【関連文書】食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料の掲載について

今回の説明会では、昨年の検討会報告書を踏まえて、機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)が具体的に示され、届出書の書式も公開されています。

機能性表示食品の制度は、健康を維持するために食べる食品が、どのように良いのか表示するものです。対象は健康な人で、病気が治るなど医薬品的な効能は表示できません。機能性が表示できる食品は、科学的根拠に基づいて容器包装に表示をし、表示内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を表示するものです。事業者は販売する機能性表示食品について、販売日の60日前までに消費者庁長官に届出が必要です。

届出の対象は、消費者が手にする最終製品であって、内容・成分・配合量が異なる場合は同一とみなされません。科学的根拠などが要件を満たさない場合は、届出を受理されません。注意すべき点として、アルコールや塩分・糖分など、過剰な摂取につながる食品は除外されるので、これらを含むドリンク類・食品は対象となりません。

消費者庁はこの制度を開始するのに先立ち、景品表示法・健康増進法・食品衛生法などによる表示に問題のあるものは、厳しく取り締まることを発表しています。食品表示基準及び新たな機能性表示制度の説明会は、東京に続いて宮城・広島・愛知・北海道・福岡・大阪の主要都市全7か所で開催され、平成27年6月27日までに施行されます。説明会で配布される資料は、消費者庁のウェブサイトで閲覧できます。

【関連文書】食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料の掲載について

2015年02月25日

NHKスペシャル|腸内フローラ解明!驚異の細菌パワー

2015年2月22日(日)放送

お肌の調子が良くない、ダイエットの成果がなかなかでない・・・そんな時、あなたのお腹にいる“腸内フローラ”が影響しているかもしれません。“腸内フローラ”とは、腸の中に住む細菌たちの生態系のことを言います。いま、最新の遺伝子解析技術によって、腸内細菌がもつ知られざるパワーが明らかになってきました。

腸内細菌と言えば、「善玉菌」「悪玉菌」という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、腸の中には実に100兆匹以上、数百種類もの細菌が住んでいて、その細菌の出す物質が、私達の美容や健康に様々な影響を及ぼしていることが分かってきました。

がんや糖尿病などの病気から、肥満やお肌のシワなどの体質まで。

さらには、その影響は脳にまで及び、うつ病とも関係しているのではないかと考えられています。

腸内細菌の全貌を解明すれば、医療に大きな変革をもたらすのではないかという期待が高まり、欧米では国家的な研究プロジェクトが動き出しました。“腸内フローラ”を治療に活かす臨床研究も次々と始まっています。

今や“腸内フローラ”は、人類の寿命を劇的に延ばした「ワクチンの開発」や「抗生物質の発見」に匹敵するインパクトがあるとも考えられています。 私達の体の中の不思議パートナー“腸内フローラ”の秘密に迫ります。

【関連記事】腸内環境と食物繊維

東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行

お肌の調子が良くない、ダイエットの成果がなかなかでない・・・そんな時、あなたのお腹にいる“腸内フローラ”が影響しているかもしれません。“腸内フローラ”とは、腸の中に住む細菌たちの生態系のことを言います。いま、最新の遺伝子解析技術によって、腸内細菌がもつ知られざるパワーが明らかになってきました。

腸内細菌と言えば、「善玉菌」「悪玉菌」という言葉が思い浮かぶかもしれませんが、腸の中には実に100兆匹以上、数百種類もの細菌が住んでいて、その細菌の出す物質が、私達の美容や健康に様々な影響を及ぼしていることが分かってきました。

がんや糖尿病などの病気から、肥満やお肌のシワなどの体質まで。

さらには、その影響は脳にまで及び、うつ病とも関係しているのではないかと考えられています。

腸内細菌の全貌を解明すれば、医療に大きな変革をもたらすのではないかという期待が高まり、欧米では国家的な研究プロジェクトが動き出しました。“腸内フローラ”を治療に活かす臨床研究も次々と始まっています。

今や“腸内フローラ”は、人類の寿命を劇的に延ばした「ワクチンの開発」や「抗生物質の発見」に匹敵するインパクトがあるとも考えられています。 私達の体の中の不思議パートナー“腸内フローラ”の秘密に迫ります。

【関連記事】腸内環境と食物繊維

東京大学大学院医学系研究科講師 奥恒行

2015年02月12日

水素のトリセツ 決定版:主婦と生活社

水素のトリセツ 決定版:主婦と生活社

発売日 2015/01/21

B5判

価格 463円 +税(定価)48ページ

医療分野や美容界で近年、注目の的なのが水素。その効果や上手なつき合い方をわかりやすく詳しくまとめた1冊

[ 目次 ]

健康美をもたらす水素パワーのヒミツを探る!

健康美Getの切り札 サビない身体をつくる水素のカゴ技!

Part1

若さとキレイを保つ!水素パワーでエイジングケア

水素パワーを知る 1.水素で健康美を手に入れる 水素で身体のサビをとる

水素は悪玉活性酸素だけを退治する

水素は身体のすみずみまでいきわたる

水素パワーを知る 2.脂肪を燃えやすくして代謝アップ

水素パワーを知る 3.肩こりや筋肉痛しらずの身体に

--------

美容現場ルポ 水素美容でキレイになる

水素トリートメントに挑戦

私の美肌体験記

水素水で洗顔トリートメントができる!

フィットネス現場ルポ 運動と水素でしっかりボディケア

医療現場ルポ 進化する水素治療のいま

Part2

美と健康の生活術 水素との上手な付き合い方

水素で身体ケア 1.水素水を飲む

水素水をもっとよく知るための豆知識

水素で身体ケア 2.水素風呂に入る

水素で身体ケア 3.水素化粧品を使う

水素で身体ケア 4.水素サプリメントをとる

キレイを作る水素アイテムたち

[水素水/水素水サーバ/水素入浴剤/水素化粧品/水素サプリメント]

水素トリートメントが受けられるサロン一覧

--------

コラム1 水素ってナニ?

コラム2 スポーツクラブで水素水導入

コラム3 スーパーで水素水が買える

http://www.shufu.co.jp/books/detail/978-4-391-63723-6

2015年01月29日

政府が認知症施策推進「新オレンジプラン」

2015年1月27日 NEWS24

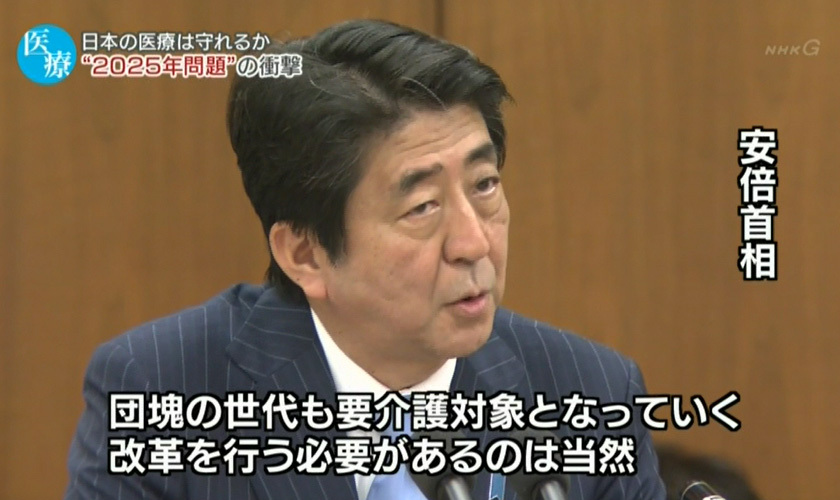

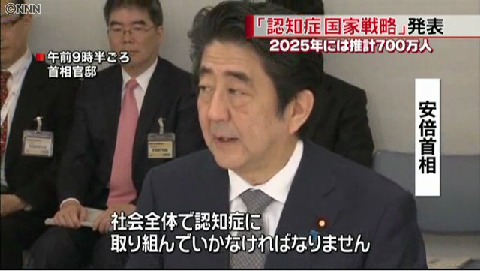

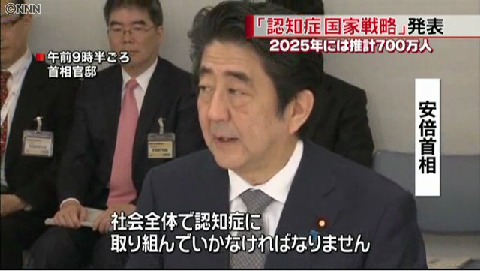

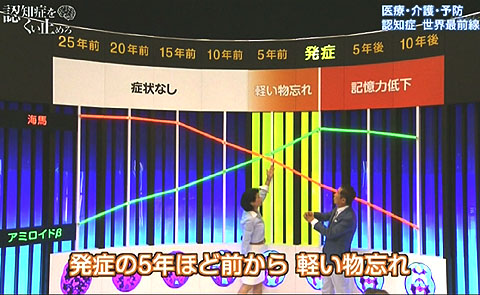

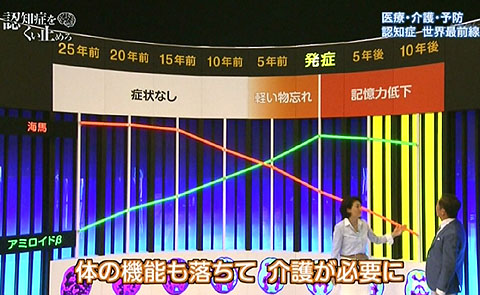

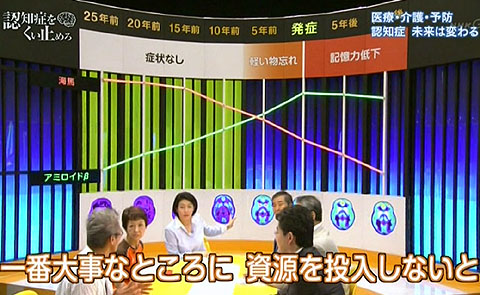

政府は27日、国を挙げて認知症の施策を推進する「新オレンジプラン」を発表した。

安倍首相「最も早いスピードで高齢化が進む我が国こそ、社会全体で認知症に取り組んでいかなければなりません」

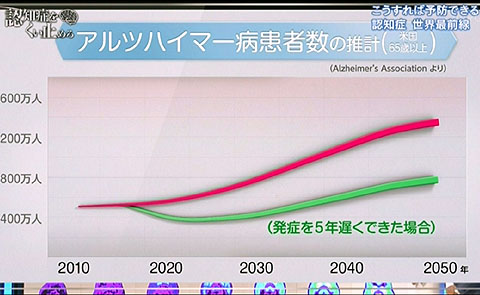

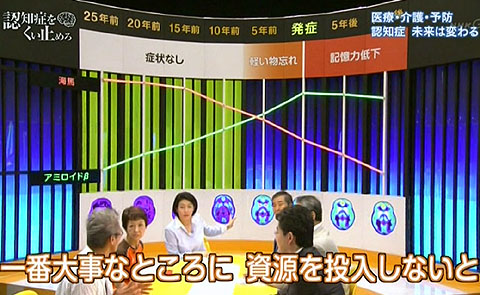

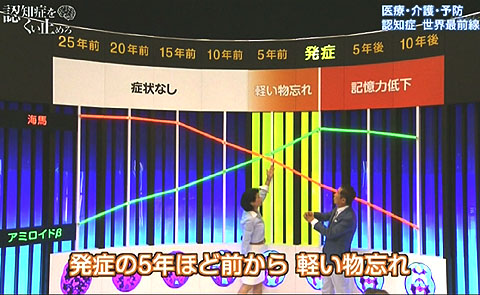

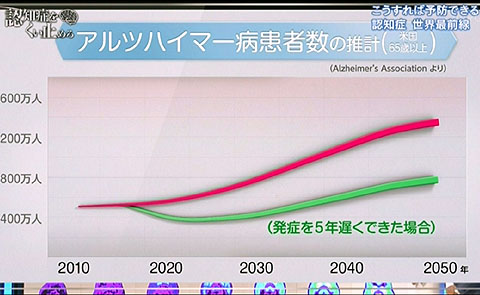

認知症の人は10年後の2025年には65歳以上の約5人に1人、推計で700万人に達するとみられている。

27日発表された「新オレンジプラン」には、できる限り早い段階からの支援、やさしい地域づくりの推進などが盛り込まれ、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としている。

http://www.news24.jp/articles/2015/01/27/07267999.html

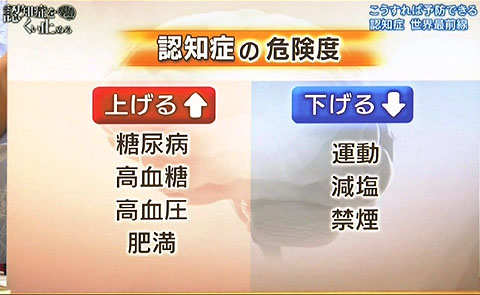

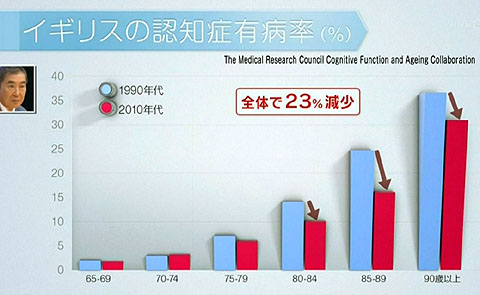

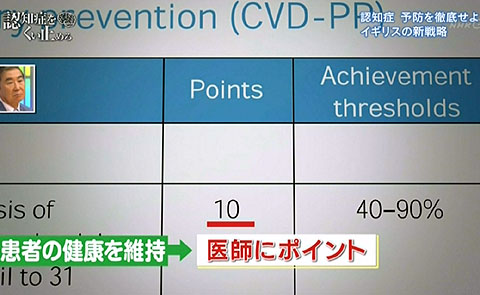

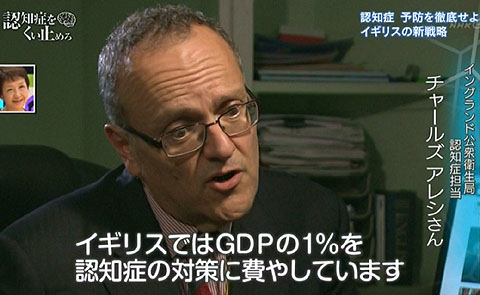

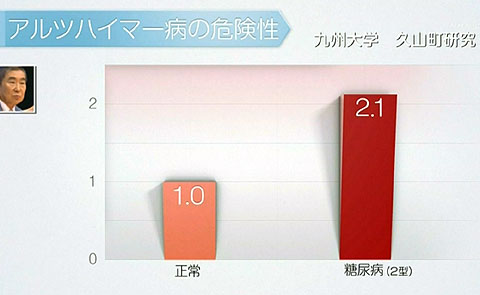

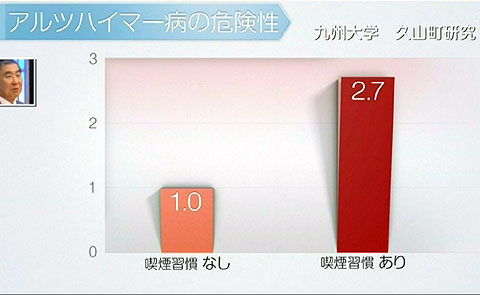

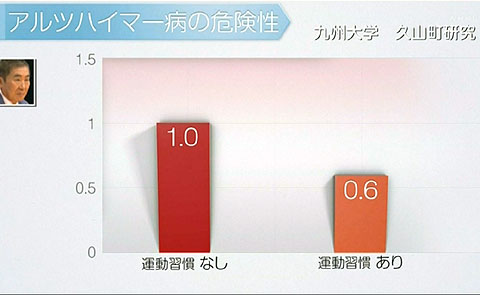

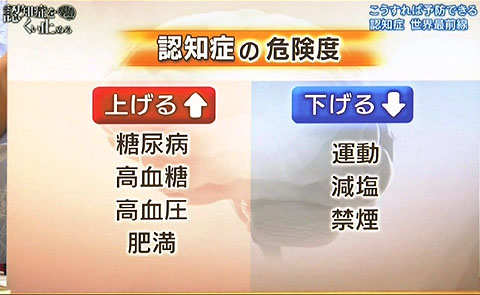

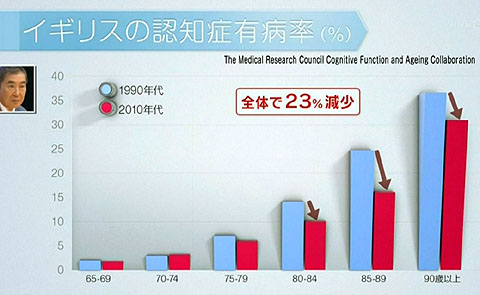

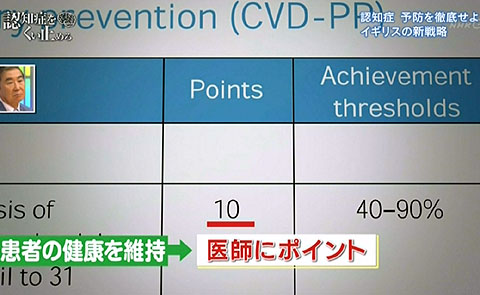

認知症施策を加速させるための戦略が今回、関係閣僚会合で新オレンジプランとして発表されました。しかし重要な点が抜けています。認知症になったらどうするかと言う対策の項目が並んでいるのですが、予防について書かれていません。アルツハイマー病の治療方法は確立されていない現在、予防が重要であると研究者は気づき始めました。

これら政策の予算が計上されていますが、財務省の資料を見る限り、やはり予防という言葉はありません。

認知症対策:消費税増収分(1.35兆円)等を活用し、(中略)認知症対策の充実、国民健康保険の財政対策の充実、難病対策の充実など医療・介護サービスの提供体制改革を推進。

財務省・平成27年度予算の特徴より

財務省の資料では、冒頭に”持続可能な社会保障制度の確立”を掲げているのですから、事後的な対策よりも事前に予防する戦略をしっかり考えてもらいたいものです。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)による速報値

厚生労働省のプレスリリース

週刊文春 2015年1月22日号

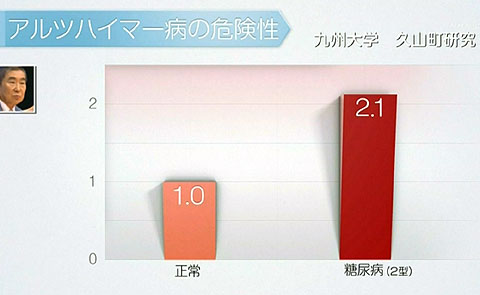

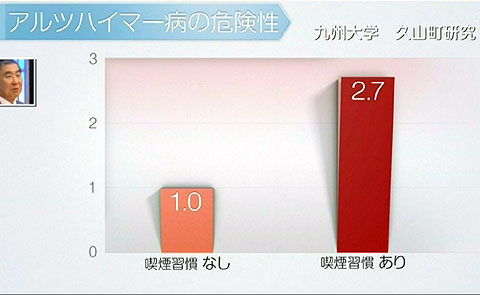

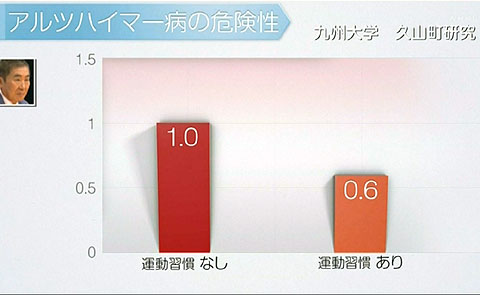

「5人に1人が認知症」10年後の現実にこう備えよ!

糖尿病、高血圧、体重激変は要注意…リスク管理から予防法まで

政府は27日、国を挙げて認知症の施策を推進する「新オレンジプラン」を発表した。

安倍首相「最も早いスピードで高齢化が進む我が国こそ、社会全体で認知症に取り組んでいかなければなりません」

認知症の人は10年後の2025年には65歳以上の約5人に1人、推計で700万人に達するとみられている。

27日発表された「新オレンジプラン」には、できる限り早い段階からの支援、やさしい地域づくりの推進などが盛り込まれ、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としている。

http://www.news24.jp/articles/2015/01/27/07267999.html

認知症施策を加速させるための戦略が今回、関係閣僚会合で新オレンジプランとして発表されました。しかし重要な点が抜けています。認知症になったらどうするかと言う対策の項目が並んでいるのですが、予防について書かれていません。アルツハイマー病の治療方法は確立されていない現在、予防が重要であると研究者は気づき始めました。

これら政策の予算が計上されていますが、財務省の資料を見る限り、やはり予防という言葉はありません。

認知症対策:消費税増収分(1.35兆円)等を活用し、(中略)認知症対策の充実、国民健康保険の財政対策の充実、難病対策の充実など医療・介護サービスの提供体制改革を推進。

財務省・平成27年度予算の特徴より

財務省の資料では、冒頭に”持続可能な社会保障制度の確立”を掲げているのですから、事後的な対策よりも事前に予防する戦略をしっかり考えてもらいたいものです。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)による速報値

厚生労働省のプレスリリース

| 「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について 昨年、11月に行われた認知症サミット日本後継イベントにおいて、内閣総理大臣より厚生労働大臣に対して、認知症施策を加速させるための戦略の策定について指示がありました。 これを受けて、厚生労働省では、関係省庁と共同して新たな戦略の検討を進めてまいりましたが、今般、「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」が取りまとまりましたので、公表いたします。 また、本戦略の策定を受け、本日、認知症施策推進関係閣僚会合において別添の資料を配付し、今後、本戦略に基づき、認知症施策推進のために関係省庁が一丸となって取り組んでいくことを申し合わせましたのでお知らせします。(資料)認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)概要 PDF:721KB・本文 PDF:163KB |

週刊文春 2015年1月22日号

「5人に1人が認知症」10年後の現実にこう備えよ!

糖尿病、高血圧、体重激変は要注意…リスク管理から予防法まで

2014年11月19日

機能性表示食品について消費者委員会で審議

第177回 消費者委員会本会議 議事録

2014年11月4日(火)17:00~18:55

消費者委員会大会議室1

≪3.機能性表示食品について≫

○河上委員長 次の議題は、「機能性表示食品について」です。

(消費者庁竹田食品表示企画課長入室)

○河上委員長 消費者庁におかれましては、出席いただきありがとうございます。この機能性表示食品は、食品の新たな機能性表示に関する制度として食品表示基準に新設されるもので、食品表示法の規定により10月31日付で内閣総理大臣から諮問を受けました。

食品表示基準については従前より食品表示部会で審議いただいておりますが、この件については制度が新たに設置されること、食品表示部会とは別の場で審議しております特定保健用食品、いわゆるトクホですけれども、このトクホの在り方との整合性などとも関連してその意義を確認する必要がある制度であることから、制度全体の確認、あるいは議論はこの本会議で行いたいと考えております。

議論の結果、本会議で新制度についての一定の理解が得られれば、それを前提として、内閣府令で定められる食品表示基準については食品表示部会でその内容について審議いただきたいと考えております。

本日は、この制度全般と、それからあらかじめ当方から消費者庁に出しております一定の質問事項に対する回答を消費者庁の担当から説明いただきまして、その後で若干議論を行います。

説明時間は、30分程度でお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それでは、お手元の資料に即して説明をします。

説明の進め方として、資料を一つずつではなくて、関連の部分について飛んでいきますので、お願いします。

まず、この制度を検討するに至った経緯、背景ですけれども、資料2-3の11ページを御覧ください。昨年の6月14日に規制改革実施計画が定められています。事項としては、左側に「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」ということで、全ての食品について機能性表示を容認する仕組みを考えろとなっています。

真ん中の「規制改革の内容」はどのような仕組みとするかです。下から6行目の右側に、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものにしなさい、それから下から3行目、安全性の確保を含めた運用が可能な仕組みとしなさい、となっています。

「企業等」の「等」につきましては、農林水産物がありますので、例えばJA農協ですとか、あるいは漁連といった生産者団体が含まれてくる意味で「等」がついています。

それから、「企業等の責任」ですので、いわゆる自己認証になります。ある一定の基準に対して事業者が自分で適合を確認し、表示をすることです。そこからア・プリオリには国の関与は出てこない形になっています。

右側に、平成26年度中に結論して措置しなさいとなっています。

12ページ、検討の背景ですけれども、これは昨年6月の総理の演説になります。1行目の真ん中から、「国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです」。今回、テーマになっていますいわゆる機能性の情報についても、それがきちんと消費者に伝わるようにということです。

4行目、トクホにつきましてはそのような制度として措置されていますが、「お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされている」。企業の規模によってはお金、時間についてとても負担になっていると指摘されています。

下から3行目「農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したいと思います」ということで、ここの部分にはいわゆるマーケットが拡大することも念頭に置かれていることが示されていまです。

次に、現行の制度について改めて確認いただきます。13ページです。現在、機能性を表示できる食品は赤い線で囲った2つがあります。いわゆる右側がトクホでして、これは一つ一つの食品を消費者庁が許可という形で審査をしています。表示については、エビデンスがある限り企業の自由です。

もう一つ、栄養機能食品ですけれども、これは一定のビタミン、ミネラルについて事業者が基準への適合を自己認証して定型文を表示する。つまり、表示については企業の裁量はございません。こういう2つの製品があるということです。

14ページ、先ほど申し上げた左の下にトクホはヒト試験が必須であるために、許可の手続に時間と費用がかかり、中小事業者にはハードルが高い。

それから、左の上、栄養機能食品についてはビタミン、ミネラルの成分が限定されていることで、機能性の表示に対してこういった部分が少し負担になっている、障害になっている。そこを改めることで右側、「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」という国民のニーズ、それから長寿社会をつくっていくことに応えていこう。つまり、企業の責任で科学的な根拠をもとに機能性を表示できることになれば、消費者はこれまでイメージ広告で買っていたものについて、具体的な表示という根拠のもとに商品を選択できる制度になることです。

右下の絵に、栄養機能食品、トクホに加えて一般食品でも機能性の表示が可能になる形で制度をつくりなさいということでした。

これを受けて我々の検討が、15ページになります。「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」、これを消費者庁のもとに設置して、第1回が昨年の12月から最終の第8回が今年の7月で、7月30日に報告書を取りまとめて公表しています。

その検討に当たっての基本的な考え方は16ページ三角の頭で、何よりも食品ですので「安全性の確保」は第一である。左にいって、機能性表示を行うに当たってはやはり一定のレベルのエビデンスが必要になる。右側にいって、その上で適正な表示内容にして消費者の方にきちんと情報を伝えることをもって、真ん中のピンクのところ「自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」にしていく。後ほど申し上げます、これは食品表示法の目的です。こういう制度にしていくと、我々は制度を検討してまいりました。

次に、資料2-4のA3の横の大きな紙が、先ほど申し上げました報告書の概要になります。まず制度設計で、右下の「国の関与の在り方」、緑のところで、根拠をどこに求めるかですが、(2)の「新制度の規定・適切な運用」で、食品表示法に基づく制度として設計をすることとしています。これはなぜかというと、加工食品及び生鮮食品に機能性の表示をすることですので、加工食品及び生鮮食品の表示の特例で食品表示法に基づく制度として運用してまいります。

次に制度の名前、これは報告書の概要では既存の制度との混同を避けるということで「保健」と「栄養」の文字は使用しない。「保健」はトクホに関連しますし、「栄養」は栄養機能食品に関連するということで、この2つの単語は使わないことにしました。

それで、どういう名称にしたか、資料2-2「食品表示基準(案)」の1ページの第2条第1項10号に定義を置いていまして、機能性表示食品ということで今回、制度の名前、食品のジャンルを規定しています。

次に、またA3の紙に戻って、まずこういう食品が我々の目の前に現れるにはどういったハードルがあるかですが、「同じく国の関与の在り方」のところに「(1)販売前届出制の導入」と書いています。事業者の方はこのジャンルの食品を発売するときには、消費者庁にあらかじめ届出をしていただくことになります。

それで、また表示基準に戻って、第2条、先ほど御覧いただいた10号の一番後ろ「販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう」となっています。ある製品を販売したいときは60日前までに届けてくださいという制度にしています。

では、その届出はどういうものかというと、その同じく下から4行目「当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項」を届けてくださいとなっています。

こういった届出項目ですけれども、基本的には、文字の書き下ろしは別ですが、トクホと同様の事項を届けていただく。それで、アンド・オン、追加の部分としては健康被害の情報収集体制がトクホには要求されてございませんけれども、今回これを要求していることで上乗せのいわゆる規制になっていることです。

この届出事項の具体的な内容につきましては、トクホと同様に、通知で詳細に書き下ろすことを考えています。

では、この届け出されたものは消費者庁としてどう受け取るかです。後ほど申し上げます、こうした必要な事項が届け出られているか形式的な審査をします。自己認証ですので、実質審査をすると許可制になり、国が責任を持つことになりますので、自己認証の世界でぎりぎりのところで形式的な審査をします。

形式的にきちんとしたものが確認できた場合、同じく表示基準の3ページを御覧ください。これはまた後で説明しますけれども、資料の3ページの中段に「届出番号」とあります。つまり、届出が適法に行われたと我々が確認した際には、消費者庁として事業者に対し届出番号を付与します。それで、この届出番号を付与しないものはこのジャンルの商品として販売できない。義務表示事項ですので、届出番号をもらえないものは当然にこの商品として販売できないことをここでチェックをしていく形を考えております。

以上が事前のチェックで、届出制をとる内容につきまして簡単ですが、説明しました。

では、具体的に届出をしていただく上でポイントになるのは何か。またA3の紙に戻っていただきます。届出事項ですけれども、左側の青のところ、安全性についてきちんと事業者が評価をしたことの書類を出していただく。それから左の下、赤いところ、機能性表示もきちんと評価をした科学的な根拠、資料を出していただくところが大きなポイントになります。

安全性の評価はどう行うのかというと、まず安全性の確保で対象となる食品、成分はどんなものなのかというときに、まず(1)基本的には安全性は食経験で評価をしていただきます。長年、食経験を持ったことが最終的な食品の安全性の裏打ちになりますので、まずそこを評価してください。

もしそれが足りないのであれば○の2つ目、安全性試験に関して評価をしてください。例えば、トクホのような安全性の試験の情報をきちんと評価をしてくださいということです。

それから、○の3つ目のところでは医薬品との相互作用・機能性関与成分同士の相互作用の知見を集めてください、ということです。

次に、(2)の「生産・製造及び品質の管理」です。これは、取組状況をきちんと記載をして届出をしてくださいということにします。

○の1つ目にありますように、企業の自主的かつ積極的な取組ということで位置づけておりまして、義務にはしてございません。その理由ですけれども、大きく2つあります。1つは、今のGMP規格が特定の民間団体が定める規格であり、これを国が義務づけることはなかなか難しいことがあります。

それから、仮にそういうものを義務づけると、この商品を発売するときには必ずその団体に手数料を払わなければならない。つまり、大変言葉はよくないですが、その団体の収入を確保することで、国が特定の団体の収入を確保することになります。そういう意味で二重に適切ではないとなります。

ただし、ですけれども、事業者の方からはこの点については非常に積極的な反応をいただいておりますので、事業者団体としてもこういった取組を進めていくことで、かなり浸透していくという認識を我々は持っております。

それから、(3)の「健康被害等の情報収集」ですけれども、これはもし事故があった場合には、必ずお客様相談センターなり、名前は問いませんが、そういうところで情報を集めて保健所ですとか消費者庁に必ず報告する連絡体制をつくってくださいと求めます。

ただ、企業によってその体制の組み方はいろいろあるので、具体的なこういう名前の組織をこうつくらないといけないとはしませんが、一定の考え方は示す予定です。

それから、○の2つ目は行政が情報をどう集めるかです。これは皆様に一番近いところ、消費生活センターがこれに当たりますが、そういうところに被害情報があった場合には、例えばどこの社の製品か、どういう商品か、どんな症状が出たか、やめたら治りましたか、また飲み始めたら同じことが出たかといった、必ず同じアルゴリズムの質問をぶつけていって、最終的にとれた情報をいただくことで確度の高いものを我々にいただくようにしたいと思っています。

資料にはございませんけれども、厚労省の26年度科研費予算で、こういった危害情報の収集・報告体制について研究結果がまとめられますので、それを踏まえた形で取り入れます。

それから、(4)はもし事故が起こったとき、食品ですので当然食品衛生法等の関連法令に基づきまして、そこにあります注意喚起とか、業者の処分とか、回収措置等を行っていきたいということです。

以上が、安全性の評価の点です。

次に、機能性の科学的根拠の評価です。これは、左の下にありますようにいずれかを選んでいただきます。「最終製品を用いた臨床試験」、これはトクホのヒト試験を頭に描いていただければよろしいかと思います。

それから(2)、これが新しい点でして「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」です。これは何かというと、○の1つ目にありますように、広く入手可能ないわゆる学術論文につきまして、データベースの中からキーワードを設定して検索をしていただきます。例えばカテキン、脂肪の吸収を抑えるとか体重の変化といったキーワードを設定して検索をしていただく。その結果、ヒットした論文につきましてトータリティー・オブ・エビデンス、ヒットしたものの中にはポジティブなもの、ネガティブなもの、それからどちらともつかないものが混在するわけですけれども、それを全体として御覧いただいて、確かに肯定的と言えるかどうかを評価していただきます。これは、自分に都合のよい論文だけをつまみ食いしてこないことをきちんと押さえるためであり、キーワードを設定することで事後的に誰が検索しても同じ条件で論文がヒットするはずなので、ここで嘘をつくとばれますよ、ということです。

以上が安全性の確保、それから機能性の表示の担保で、どのような評価をしていただきますかを申し上げました。

では、その上でどんな表示ができるのかが右側のオレンジ色のところで、表示の在り方と書いています。まず、安全性、機能性を評価した上でどんな食品に表示ができますかですけれども、マル1で先ほどの閣議決定にありましたようにあらゆる食品について表示ができます。

ただし、ということで、これはトクホ並びですけれども、アルコール飲料はだめです。それから、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取するものもだめとしています。つまり、関与成分を摂取すると同時にこういうものを摂取することで、逆にマイナスが発生するものについては除外します。

それにつきましては、先ほど御覧いただきました食品表示基準(案)の1ページ、第2条の10号で上から6行目のところ、対象の食品からアルコールを含有する飲料、国民の栄養摂取の状況から見てその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、健増法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除くことで対象外としています。

次に対象成分ですけれども、マル2で「作用機序が考察され、直接又は間接に定量可能な成分」、ここはトクホと同様の考え方をとっています。

それからマル3の対象者、要すれば病者ではない人になります。「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人」です。

さらに、ということで政策的な判断ですけれども、未成年者、それから妊産婦、授乳婦の方に対して、そういう人へ訴求するものは今回認めないとしています。

それから表示の範囲、可能な機能性表示の範囲ですけれども、部位も含めた健康維持・増進に関する表現になります。平たくいいますと、例えばひざの調子を整えるとか、目の健康を維持するといった部位に言及する表示も当然にできるということです。

ただし、疾病名を含む表示はできないということで、花粉症が気になる方へとか、疲れ目が気になる方へといったものについては薬事法に抵触する可能性がございますので、そういった表示はできないことです。

それから「容器包装への表示」です。そこに文字でかなり羅列していますけれども、関与成分の名前とか、1日の摂取目安量、摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量等ということで書いています。これは具体的には義務表示事項になりまして、先ほど御覧いただきました基準(案)の資料2ページの2項にございます。その下に表が続いていますけれども、そういった義務表示事項をきちんと書いていただくことになっております。

それから(3)の「容器包装への表示以外の情報開示」で、先ほど安全性、機能性について事業者に科学的な根拠を評価していただき、品質管理の状況についても明らかにしていただくと申し上げましたけれども、これは容器包装にはとても表示できませんので、企業の自社サイト、ホームページで情報開示を求めると考えています。A社のBという商品について消費者の方が関心を持ったときに、どういう根拠に基づいて評価され、表示されているのだろう。あるいは、A社の工場はどういう品質管理をしているかをきちんと公開していただく。これは、いわゆる制度の透明性を高めることを狙いとしているもので、企業の方にとってはきちんとした仕事をしないといけない。消費者の方にとっては、こういう商品であるときちんと根拠から理解をいただける形にしたい意味で、ここを求めることにしております。

それから説明が漏れましたけれども、(2)の「容器包装への表示」基準(案)の3ページ、先ほどの「届出番号」の下に「食品関連事業者の連絡先」とありますけれども、これは万が一のときの連絡とか、あるいは商品に対して疑問を持ったときに直ちにアクセスできることを考えまして、インターネット等のアドレスではなくて電話番号を表示していただきます。電話番号ですと直接アクセスできて一番連絡が取りやすい形をとっています。これもトクホ等にはない形で、上乗せの義務で我々は分かりやすい制度にしたいと考えています。

最後に、こういった自己認証の仕組みに当たって、では消費者庁がどう後からチェックするのか、ここはまた緑のところに戻って、(2)の「新制度の規定・適切な運用」の○の2つ目で「食品表示法に基づく収去等、販売後の監視を徹底する」ことです。

申し上げるまでもなく、食品表示法につきましては表示の取り締まりが重要なものです。消費者庁、農林水産省、厚生労働省、厚生労働省所管の食品衛生の取り締まり行政を担うのは保健所になりますけれども、そういった機関が取り締まりをする。その上で、食品表示法第6条には表示の違反等があれば指示、措置命令等ができるようになっておりますし、第8条には立入検査ですとか報告徴収を求めると規定されています。こういった法律上の措置を使うのが1つです。

それから、我々は27年度に予算を要求しています。「販売後の監視」として、いわゆる市中に販売されている商品、事業者の方がこの制度に乗せて実際に販売された商品を我々がランダムに買い上げてきて届出どおりの表示がなされているか。あるいは、表示どおりの成分が含まれているかについて、必要に応じて外部の専門機関の協力も得ながらチェックをしていく。そういったチェックの結果、事実に反するものがあれば適切に、法律に基づく規定なども使って徹底的な指導等を考えています。

それから、最後に緑の(4)ですけれども、消費者の方への情報提供です。既に機能性を表示する商品としてはトクホ、栄養機能食品と2つありますので、今回これが加わることで3つのジャンルのものが市場に出てくることです。したがいまして、それぞれの制度によってどういう違いがあるのかきちんと理解をいただいた上で商品を選んでいただく。そういう意味で、同様に27年度の予算で必要なものを今、要求してございまして、その予算がつきましたらそういった予算も活用しながら3つのジャンルの違いとか、あるいはどういったときにこういうものを使うべきなのか、消費者の方の理解が進む形で我々も取り組んでまいりたいと思っております。

最後ですけれども、「その他」で下の○のところで、今回自己認証による機能性表示という初めての取組をしますので、施行後2年を目途に制度の実施状況をレビューして必要な見直しを考えております。したがいまして、今後2年間につきましてはこの制度を我々としてできる限りきちんと運用した上で、2年後、皆様の評価に耐えられるかという点についてレビューをした上で必要な措置を講じたいと考えております。

説明は以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、質問、意見をお願いします。石戸谷委員どうぞ。

○石戸谷委員長代理 先ほどの説明で検討会の報告書の内容についてはわかりましたけれども、今回、消費者委員会に意見を求められているのは食品表示基準(案)でありまして、食品表示基準(案)を見ますと2条10号に定義が書いてあって、あとは表示の内容が列挙されているだけで報告書の中身が盛り込まれているとは読めないんですけれども、この点についてどうお考えでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今回、親法は食品表示法にしました。したがいまして、食品表示基準の中で機能性を表示する食品ということで今回のものを位置づけています。したがいまして、表示基準(案)の書き方につきましては機能性表示食品ということで、機能性を表示するのであればこのような内容の届出をしてくださいという形の規定になっています。

届出事項につきましては、事項名として書いています。これはトクホと同様で、トクホの場合は添附書類ですけれども、求めている事項は同じになっています。その具体化につきましては、ガイドライン等で規定をする。つまり、トクホと同様の形で措置をしたいと考えています。

したがいまして、例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報は何ですか。これは、届出を受理するという我々が適法だと考える根拠の情報とはこういうものとガイドライン等で書いていく。つまりは、ヒト試験であればトクホと同じ検査デザインじゃないとだめです。それから、システマティックレビューであればこういう手順を踏んで、こういう質の論文を集めて、こういう考察をしないとだめと書く。

したがいまして、それを満たしていない。つまり形式的にそういう手順、レベルを踏んでいない、達していないのであれば、我々は届出の形式的審査を行った上でそれをリジェクトする。つまりは、届出番号を付与しないことをもって、報告書に書かれた制度全体としての内容を担保していく考え方です。

○石戸谷委員長代理 説明はわかるんですけれども、今回意見を求められているのが食品表示基準(案)であり、具体的な中身はこうだということですと、今のお話ではガイドラインを合わせて出していただけると中身はわかるのですが、ガイドラインが出てきていないので、それが果たしてそういうものかわからないのでお尋ねしているんですが、それは出していただけないんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 大変申しわけないんですけれども、我々の作業手順としましては、まず内閣府令に規定するものを抜き出してここに規定をし、案として提示をしたということです。

したがいまして、こちらの案について消費者委員会の審議がこれから進んでいくと思いますので、そちらも踏まえながらガイドラインの案は、我々はまた事務的に作業を進めていく手順で進めております。したがいまして、現在提示はできていません。

ただ、基本的には報告書に書いてあることをさらに詳細に規定をしていく。事業者の方に守っていただくことを、これをブレイクダウンして書いていく作業になりますので、報告書の内容と違う内容がガイドラインに出てくることは基本的にあり得ないとお考えいただければと思います。

大変申しわけございませんけれども、作業手順の関係からまずはこの基準(案)についてこちらで審議をいただいているということです。

○河上委員長 基本的には、報告書の内容がガイドラインの中に確実に落とし込まれるという理解でいいですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 報告書につきましては、我々としてはあの時点でかなり具体的かつ詳細に制度のイメージを示したと思っています。したがいまして、あの中から基準に書かなければいけないものは何か。それを抜き出したものが今、提示しているものです。

したがいまして、残りの部分につきましてはガイドライン等で、施行通知とガイドラインでさらに詳細に書き切るということですので、報告書と違うものが出てくることはあり得ないと、ここでお約束させていただきます。

○河上委員長 違うものが出てこないことはわかりました。報告書に書いてあるけれども、それが抜けることはないですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それはございません。むしろ、これ以上に書き加えていくことを考えております。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 では、また別のことをお尋ねします。今回の制度は届出制の導入ですが、通常、届出制ですと法律で骨格を定めて政省令で具体的に詳細に政府の定めをつくるんですけれども、今回、府令の段階で届出制を採用するんですが、これは通常の形で法律政省令で制度づくりをしないのはどういうわけでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほども申し上げましたけれども、今回の表示は生鮮食品と加工食品について機能性の表示をする。本来はできないんですけれども、機能性が表示できるジャンルをつくることで生鮮食品と加工食品の表示の特例として位置づけています。したがいまして、食品表示法の中に表示基準をつくりなさいという規定がありますので、それに基づいて今回の基準をつくっているということです。

表示基準の中で、我々は特に強い関与をするということで届出制を入れている。先ほども申し上げましたけれども、自己認証の仕組みはあくまでも企業が自分で判断をして表示をすることで事足りてしまいます。栄養機能食品がそうであるように、国に対して殊更何かを届け出なければいけないとか、そういったことは自己認証からは当然には出てこない。

ただ、そういう仕組みにしますと、この制度については国民の皆様の不安が正直言ってある。それから表示の適正性が担保されない可能性もあるということで、我々として想定できる強い関与として事前の届出制をとった。したがいまして、表示基準の書き方としては、こういうことを表示したいならば届出をしなさいという形になっている。

それで、府令レベルで届出制を書いているものということでは、同じくその食品表示基準の関係になりますけれども、製造所固有記号についてはちょっと砕けた言い方になりますが、固有記号を使いたいならば消費者庁長官に届け出なさいという制度になっていますので、それと同様の法形式でしょうか、テクニカルな書き方だと理解いただければと思います。

○河上委員長 この関係ではいかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 端的に伺いますが、今日の資料2-6に問7とあって、事業者にどのような義務が課されますかとあります。義務を課す場合には、法律の根拠が当然なくてはいけないですね。それで、マル2~マル4に関しては食品表示法の第4条において、内閣総理大臣は内閣府令でこういう表示の基準を定めなければならないと規定されているので、これが根拠であることははっきりわかるのですが、マル1にある届け出る義務は、やはりこの食品表示法の4条の1項が根拠となるという理解でよろしいんでしょうか。これが第1点です。

それからもう一つ関連するのですが、先ほど届出番号を非常に強調されていました。これは資料の2-2の3ページの中ほどですが、「消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する」とあります。この付与は、行政処分と理解されているのか、いないのかを確認したいと思います。

もし行政処分であるとすると、法律上の根拠がますます必要になりますので、恐らくそうではないと思うのですが、その点、お答えをいただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 まず、届出が食品表示法が第4条第1項の根拠なのかというお尋ねです。これはおっしゃられるとおりで、食品事業者が遵守すべき事項で位置づけるのが適当と考えています。表示内容ではなくて、遵守する事項になります。60日前までに届け出ないといけないことになると思います。

それからマル2ですけれども、通例、我々が文書を受理した場合には正式に文書番号等をとって受け付けるわけです。したがいまして、その届出番号を事業者の方に通知することについては、それだけをもって行政処分とは我々は理解していないということです。

○山本委員 確認しますけれども、そうすると4条1項の2号の、表示の方法その他、前号に掲げる事項を表示する際に遵守すべき事項の中に届出が入っているという理解ですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示事項ではございませんで、こういう食品に機能性の表示をするときには届出をしてくださいとなりますので、4条1項をもとに考えれば遵守していただく事項に入ってくるという整理をしているところです。

○河上委員長 よろしいでしょうか。

○山本委員 この2号の表示の方法その他、表示する際に遵守すべき事項は、例えばこういう紛らわしい表示をしてはいけませんとか、そういうことならばわかるんですが、届出もここに入っていると読むわけですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示以外の遵守事項は、まさに先生がおっしゃるようにこちらに入ってまいります。厳密にいうと、ここに書いてある届出をどう理解するかは議論があるとは思いますけれども、届出をしないと販売できない制度ですので、届出自体を義務づけているわけではない。

こういう商品を販売するときには届出をしないといけないので、そういう意味において販売前の届出をしないと機能性の表示はできませんので遵守事項、守らなければいけない事項としては遵守事項としてカテゴライズされると我々は今、整理をしています。

○山本委員 そうすると、6条の指示の話が先ほどから出ていますが、これについても遵守事項を遵守すべき旨の指示をできるところに、届出をしろと指示ができるということですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 届出は、あくまでも発売するときになります。先ほど販売をするときには届けなければいけないということで、そういう意味での義務と申し上げましたけれども、具体的には事業者の方が商品の販売をしようとしていないのに届出をしなさいとは本来あり得ないフェーズですので、仮におっしゃられることに近い事態であれば、届出をしてから30日で発売をしてしまったとか、そういうときには6条1項の法律に基づく権限の指導等の対象になってくると思います。

○河上委員長 よろしいでしょうか。要は、一定の機能性表示を伴って食品を販売しようとするときには、こういう形で届出をすべき義務があることで義務づけをしている。それで、こういう形でというところでの一定のやり方について、かなり詳細なガイドラインでそこを定めていこうとなりますね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほど申し上げましたけれども、トクホでも実は添附書類で非常に抽象的な規定がございまして、それを分厚い通知で全部書き下している。

それで、我々の実務としては、まずトクホの申請があったときにはきちんとそういう添附書類がついているかを事務的に見させていただいて、足りていないときにはリジェクトする。足りていませんからもっとちゃんと充実してくださいとか、そういうことをして許可申請を受理しないということをしています。

今回の制度では、形式的な審査にはなりますけれども、我々の求める科学的根拠のレベルを示す資料ではない。トクホのヒト試験のようにやってくださいと言ったのにやっていないとか、システマティックレビューをちゃんとやらずにさぼって適当につまみ食いして出してきているときには受理しない。つまり、受理番号を付与しないことで突き返すことをしたいと思っております。

○河上委員長 エビデンスがちゃんと正しいものでないと後で判明したり、あるいは後から記載事項が十分でなかった場合には、この届出そのものをもう一度否定していく形で対応するんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 そこのところは、届出自体は我々が受理してしまえば有効に受理をしたことにはなると思います。

ただ、後に例えば疑義情報をいただいて届出の内容が実は適法でなかったと明らかになれば、これは当然機能性表示食品の要件を欠くわけですので、食品表示法の第6条第1項の指導等の対象に当然なってくるということです。

したがいまして、そういうものは取り締まりをしていくということです。

○河上委員長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 すみません。大変基本的なことが私は理解できていないので伺いたいんですが、今トクホの例を出されたのは、これは許可制ですから、先ほどから言っておられるように届出制とは違うという前提ですね。

許可制の場合には、事業者の側が一定の証明をしないと許可が下りない仕組みになっているので、府令の中にも追加的に証拠資料が必要な場合には消費者庁の側から資料の提出を求めることができるとなっています。

ただ、届出制はそうではないので、もう少し明確に書いていないとガイドライン限りでそこまで求められるのかという点に若干疑問があるんですけれども、その点は措きまして、1つお伺いしたいのは、法令上どの要件を具体化したものとしてガイドラインが考えられているのかですね。

先ほどのシステマティックレビュー等に関してはガイドラインの中に書くということですけれども、法令の何らかの規定を具体化したものでないと、法令と全く切り離されたものになってしまうので、何らかの規定と結びついていると思うんですが、どの規定なんでしょうか。科学上の根拠という文言が府令の2条の中に出てきますけれども、これだと理解されるのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先生の指摘のとおりで、基準(案)の資料の1ページの第2条の10号で、こういう事項を届け出たものと書いていまして、その中に例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報という事項がございます。では、この事項は具体的にどういうものか、どういうレベルのものか、どういう手順で作業をしたかをガイドランに書いていく。

トクホで、例えばヒト試験はこういうデザインで、こういう考え方でやりなさいということは通知で具体化をされているということですので、基本的にはそういう考え方、並びで我々のこの安全性及び機能性の根拠に関する情報とはこういうレベルのものとガイドラインに書くということです。

したがいまして、事前審査の許可と届出とは内容について実質審査をできない点はございますけれども、ただし、形式的に我々が求める手順、レベルでやってこなかったものについては届出を受理しない。届出は、物理的に我々が書類を郵送で受け取るだけでは受理にはなりませんので、形式的審査をした上で要件を満たさないものであれば突き返すことを考えております。

○河上委員長 よろしいですか。

○山本委員 1つ、よろしいですか。まず受理の理解ですけれども、法的な届出制であれば受理には法的効果はないというのが通常の考え方ではないかと思うのですが、その点は措くとしまして、先ほどの例で、システマティックレビュー等の要件を実は満たしていなかった。

簡単な例として言えば、届出は受け取った前提で、しかし、実はシステマティックレビュー等のガイドラインの基準が満たされていなかった場合に、6条で処分をするということですね。それで、6条のどの要件に該当するんでしょうか。

先ほどの、遵守すべき旨だということでしょうか。同条第1項第2号に掲げる事項を遵守しないものがあるときは、遵守すべき旨の指示をすることができる。この規定に当てはめて言うと、どうなるんでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これは現在のJAS法の考え方ですけれども、基本的には正しい表示をしていないものについては遵守すべき事項を遵守していないという整理がなされております。

それで、運用実態としては、表示を正しいものにしなさい。修正しなさいと指示を現在の運用ではしています。したがいまして、先生が指摘の場合ですと考えられる指導としては、例えばレビューに欠陥があったのであればレビューをし直しなさいとか、あるいは普通の加工食品なんだから普通の加工食品の表示にしなさいとか、そういう形が想定されます。

ただ具体的には、食品表示法を3法の統合法としてつくった関係で、現在その執行体制については農林水産省、厚生労働省とこれから調整することになっています。したがいまして、違反の取り方として、具体の実務としてこういう取り方をすることについては、今、申し上げたのは企画部門としての我々の現段階の考え方ですので、最終的に制度が走り出したときには変わる可能性はございます。

ただ、いずれにせよ、先生がおっしゃった事態が事後的に明らかになれば、我々はあらゆる指導をしていく。つまり、是正させるための指導が必要なものはどんどんしていく取り締まりに臨むことになると思います。

○河上委員長 届出という枠組みで制度設計する方向性は、ある程度、閣議決定で決まっておりますので、しかし、その中で消費者庁としては精一杯、安全性と機能性を担保できる形でこれを制度として実現したいという考えを持っていらっしゃると理解しました。ほかに、いかがでしょうか。

○岩田委員 質問とか意見が4つあるんですけれども、1つずつお願いします。

まず1点目はトクホとの違い、本質的な違いはどこかを理解したいんですが、トクホの場合は国の許可であるのに対して、新しい機能性表示食品は届出という手続といいましょうか、自己認証なのか、国の認証なのかが大きく違う。

ですから、もし自己認証が正直に誠実になされて、届出をなされて、届出の内容が事実と全く違わないということであれば、1点を残して、1点を除いてトクホと本質的に違わないと私は理解しているんです。

その1点は、臨床試験がマストではなくてシステマティックレビューでそれを変えることができる、その1点が大きな違いであって、あとは届出内容が現実と違わないということであれば、トクホと同じ水準の表示と違わない安全性と機能性が担保されていると理解を私はしているんですが、それでよろしいでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 ヒト試験のレベル等が多少違っている部分はございますけれども、基本的にはヒト試験を選択するときにはトクホ並みにする。それに加えて今、先生がおっしゃいましたようにシステマティックレビューでもこの制度ではできるようにすることで、ヒト試験がマストになっていないところは指摘のとおりです。

○岩田委員 ありがとうございました。

2点目ですけれども、規制緩和の結果、第三の機能性表示ができる、第三のジャンルができると思うのですが、殊、食の安全にかかわることですから、事前の規制から事後のチェックだと思うんですね。ですから、事後のチェックの体制が本当にできるかがこの新しい機能性表示食品を認めていいかについての非常に大きなポイントだと思います。

竹田課長は、これから農水省、厚生労働省の体制がどうなるか執行体制の問題は、今ははっきりしたことは言えない趣旨のことをおっしゃいましたけれども、ぜひ消費者庁が関係省庁に働きかけて、そして財務省に働きかけていただいて、事後チェックができるだけの必要な予算と、特に人員を確保していただきたい。

先ほどの説明の中で、市場に出た商品を買い上げる予算について要求をしているお話があったので、それは本当に望ましいのですが、合わせてその増員ですね。人、執行体制がしっかりできるように関係省庁、消費者庁ももちろんですが、そういうふうに動いていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 事後チェックについては我々自己認証という前提をとる以上、重要だと思っていまして、指摘の予算を要求しているところです。

それからこの制度だけでなく、定員要求についても所要のものを要求しています。会社が違ってしまいますので難しい部分はありますけれども、適宜、農林水産省であるとか、あるいは保健所の関係は自治体の仕事になりますが、そういったところでも効果的、効率的な取り締まりができるように、我々できることをきちんとやっていきたい。

○岩田委員 ぜひ、関係省庁にしっかり働きかけていただきたいと思います。

3つ目、これは例えば安全性について問題ではないかとか、表示されている機能性はないといった外部からの通報、情報提供というのか、消費者庁だけが市場に出ている食品をアトランダムに買って分析をするだけではとても追いつかないと思いますので、そういう外部からの通報を消費者庁に寄せてもらえる何か工夫が要るんじゃないかと思うんです。

ですから、もちろん消費者団体とか、それから場合によっては適格消費者団体のお力を借りするのかよくわかりませんが、それも含めた消費者団体とか、それから自治体、特に消費者の相談センターですね。そういうところにしっかり専門性のある相談員が配置していただくとか、それからマスコミを通じた情報とか、外部の通報をいかに消費者庁にやっていただくか。そのための工夫をどうなさるかが3点目の質問です。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には制度をつくるときに、外部の方の目を活用するということで、事業者の方には安全性とか有効性の情報を自社のホームページで開示をやっていただく。

それから、先ほど少し説明が漏れましたけれども、消費者庁に届出た事項についても消費者庁のホームページで原則として公開をします。したがいまして、それを御覧になった方が疑念をお持ちになれば、我々に通報をしてくださいというストレートな言い方をするかどうかはともかく、制度が走り出すに当たってはステークホルダーの方にはそういうことに関心を持っていただいて取り組んでほしいとはお願いをしていきたい。

その結果、疑義情報が私どもに届きましたら、適宜必要な取り締まりなど、対応をとらせていただきたい。

○岩田委員 最後ですけれども、いわゆる健康食品についてお尋ねします。今日の説明ですと、科学的な根拠がある機能性を表示できるのは、従来ありました栄養機能食品と、トクホと、それに追加して今回の新しい制度といいましょうか、機能性表示食品という新しいジャンルと、その3つのみであると理解をしています。

ですから、この3つのどれにも当たらない食品が機能性表示をすることは認められないと理解をしているのですが、もしその理解が正しければ、この新しい制度で届出番号を付して市場に出ている健康食品だけではなくて番号がないいわゆる健康食品ですけれども、機能性をうたっているのはたくさん市場にあるんです。

それらについてのリスクは、届出をしている表示食品よりもさらに高いかもしれない。リスクは科学的根拠がないのに機能性を表示しているという、その科学的根拠がないことのリスクはそちらのほうが高いかもしれないので、それらは安全性については食品衛生法でしょうか、機能性については食品表示法などに基づいて行政が処分ができるので、その執行体制を構築していただくときに、番号がついた機能性表示食品が届出どおりのものかチェックと合わせて、そもそも番号をとっていない食品が世の中に出回っていて機能性を表示しているのを、ぜひこの際、市場からなくしていただくように、そのための執行体制も合わせて講じていただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これも先生御案内だと思いますけれども、例えば広告等において今、先生がおっしゃった表示をうたえば景品表示法なり健康増進法違反に問われる可能性があるということで、これはこれまでも取り締まりをしておりますし、これからもやってまいります。

それから、パッケージ、いわゆる容器包装にそのような表示をした場合には、食品表示法違反でストレートに違反になりますので、関係法令を適切に使うと語弊はありますけれども、きちんと取り締まりをしていきたい。この制度に乗らないものについても基本的にちゃんと取り締まる姿勢は、これまでもこれからも変わらないということです。

○岩田委員 それが非常に不満です。これまでも、これからも変わらないのではいわゆる健康食品という市場が残るんです。消費者の皆さんは今回の新しい制度ができることについて、新しい制度の問題よりもそこに乗っていかない、いわゆる健康食品という行政の許可もなければ届出もしていないものがちまたにあふれている。これを何とかしてほしいのが本当は一番大きい関心事だと思いますので、これまでもこれからもではなくて、一段と執行体制を強化していただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 申しわけありません。言葉が足りませんでしたけれども、取り締まりについてはきちんとやっていくことです。

それから、ちょっと話はそれますけれども、事業者団体の皆様のお話を聞いていると、今回の制度に製品を乗せていくことで二分化が進んでいく。事業者としても商品としてもですね。そういう意味では、どちらがより選択に資する、言葉はよくないですが、いいものなんだろうということを消費者の方がだんだんお選びになれば、そういうマーケットは業界の中でもシュリンクしていくだろうとおっしゃっていますので、そういう事業者の方の取組と我々の的確な執行で、できるだけ不的確なものが市場からなくなるようにこれからも努力をしてまいります。

○河上委員長 高橋委員どうぞ。

○高橋委員 私も3つほどお伺いします。

まず1つ目は素朴な疑問ですけれども、会議冒頭で安倍総理の「成長戦略第3弾スピーチ」の紹介がありまして、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したい、世界と制度をそろえるだけにとどめず、と説明をいただいたんですけれども、端的に言いますと、諸外国に比べて今回考えられている制度はどこがどう優れているのか、どういう具現化が目指されているのかをまずお聞かせください。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 一番自信を持ってというのも変ですけれども、申し上げられるのは、安全性と機能性に関する情報を全て事業者の方にフルオープンにしていただくことです。

アメリカの制度は、FDAに対してもそういうものを開示する義務がないということで、完全に言葉はよくないですけれども、単純に自己認証をしただけでそういう商品がちまたにあふれている。

以前、テレビの番組でも、根拠情報は何だと問いかけたときに、30歳の大学生の手書きのレポートが出てきた報道もございます。今回、我々はそういうことがないように一定のレベルを求めますし、かつそれは全てフルオープンにしていただくことで、透明性に関しては明らかにその世界の水準に対しては自慢できる点になっていると思います。

○高橋委員 説明ありがとうございました。

2つ目は、今回検討された新たな表示基準は国が認証するものではない。企業が自己責任で行うものですけれども、現在、北海道の食品機能性表示制度を初め、自治体がそういう認定、認証をいろいろ始めているんですね。これは、先ほどのいわゆる健康食品、あるいは怪しいものとはまた別なんですが、自治体が既にそういうことをスタートしているわけで、効果とか効能をうたわなければ、例えば北海道の「ヘルシーDo」マークをつけたらもうOKになって、非常に消費者の信頼性が高まってくる可能性があるんですけれども、今回の検討においてこういう自治体の認定制度との関係はどう議論され、整理され、消費者庁として今どのように判断されているのかについて伺いたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今、指摘のありました制度につきましては、あくまでもその機能性の表示はできないことです。ただし、こういう研究があるとか、こういうことは具体的には表示できないということでやっているんだと思います。

それで、我々の考えている制度は企業の責任で表示をしていただくので、それとは別に加えて自治体独自の取組をアンド・オンしていただくのは可能だと思います。

ただ、表示をするのであれば我々のルールにのっとって一定のレベルのエビデンスをそろえてくださいということは、そこはちょっと譲れませんので、その上で自治体の取組が矛盾なければアンド・オンでやっていただくことは可能だと思っております。

○高橋委員 その点については政府主導でなく各自治体や、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、企業が認証する仕組みも出てくる。事業者団体が認証する仕組みが出てくることになりますと、消費者にとって選択肢は拡大したんだけれども、どう選んだらいいかわからないという混乱が生じるもとにもなるのではないか。3つになるのではなくて非常にたくさん増えてくる可能性があると思うんですけれども、その辺について議論はなかったでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 繰り返しますけれども、自治体が独自の取組をする場合には機能性が表示できないことになりまして一般食品扱いになりますので、そこのところは決定的に違っています。それで、機能性を表示するのであれば今回の制度に乗せてくださいということです。

ただ、北海道以外の各都道府県、いろいろ取組姿勢がございますけれども、特に一次産品につきましてはこの制度に乗せて表示をしたいということで今から準備を進めている県も複数聞いていますので、自治体が旗を振ってこの制度に乗せよう。県の農業試験場がエビデンスを集めようとか、そういう動きもあるので、我々はできるだけ支援していきたいと思っております。

○高橋委員 機能性は表示しない、つまり効果効能を宣伝文句としてはうたわないわけですが、この認定を受けるには当然ながら科学的根拠があるとか、そこのところを自治体としてやっていくわけですから、食品機能性表示制度とうたわれる限りは消費者にとっては非常に混乱するなというのが私の疑問です。

それとも関連して3つ目、新しい表示制度は消費者が表示に基づいて検討できる、自分に合ったものを選べる表示ということで、そういう情報提供が目指されているところは理解しているのですけれども、その一方で潜脱といいますか、同じ機能成分が入っていますよということで、やはり効果効能はうたわないで何とか茶が入っているクッキーとか、そういうものが山と出てくる可能性を懸念しますけれども、そうしたときには効果効能をうたわなければ機能性食品として届出をしたところとほとんど同じものがつくられる可能性はないのでしょうか。

特許との関係もあると思うんですけれども、そういう意味で潜脱もあるでしょうし、怪しいものが出てきて、機能性表示を取った食品とほとんど似た成分が入っていることを表面にうたうものが出てくることは想定されていないのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 成分が入っていることについては、現在もそういう商品はございます。

ただ、消費者にとってどこを訴求するのかを考えたときに、やはり機能性の表示が一番訴求するポイントなんだろうということで、今のトクホの関与成分と同じものを入れていますというだけの商品は、全部を見たわけではございませんけれども、かなり少ないか、お目にかかることはないと思います。

そういう意味では、先生がおっしゃったように関与成分が入っていますというだけでは消費者の方に誤認を招く訴求までいかないのが今の率直な感想です。

○高橋委員 ありがとうございます。そうであればよいのですけれども、消費者も結構賢いですから、自己認証の届出をしていなくて同じ表示がなされれば、つまり、本来の姿であれば買わなかったのに誤認させる表示とか広告を打つことになれば、それは景品表示法できちんと取り締まりをすべきと思いますので、そういった形で網はかけていけると思っております。

○河上委員長 では、阿久澤委員どうぞ。

○阿久澤委員 多くの心配がある中、1つだけお伺いさせていただきます。

この制度はトクホも含めてですけれども、バランス食を理解した上に積み上げる制度だと思っております。そんなこともわかっていてのことだと思いますが、消費者教育のところにバランスのとれた食生活の普及啓発、これの理解増進に向けた取組を継続的に実施していくことです。ぜひそのようにしていただきたいのですが、継続的とは現在も行っていることになりますが、どのような取組をされているのか、紹介いただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には、トクホの世界でいえばそういう文言を必ず表示していただくことが1つですけれども、全体の日本人の食事となりますと、必ずしも私どもの会社だけではないのですが、例えば厚生労働省と、それから農林水産省が力を入れてやっていますけれども、食事摂取基準をきちんと皆様に理解をいただくとか、あとは食事バランスガイドですね。コマの絵がありますけれども、ああいったものに即してきちんと食事をしてくださいと我々は普及啓蒙しているということです。

ただ、そこの効果につきましては、食というものが個人の嗜好に基づくものですので、我々としてこういうものが唯一無二の理想型であるとはなかなか言えない。ただ、食事のバランスをきちんととっていただいて、1日3回きちんと食事をしてくださいというのはそういった形で一般論としては普及していくと思います。

ただ、我々としてこの商品を通じてできるところは今、先生がおっしゃいました食事バランス文言を読んで自分の食生活を振り返っていただきたいとなりますので、それは今後ともきちんとやっていきたい。

○河上委員長 よろしいですか。

では、橋本委員からどうぞ。

○橋本委員 では、ごく簡単にですけれども、先ほどトクホとの関係をお聞きしたのですが、例えばトクホの申請で却下されたものがこの制度で機能性をうたうことはできるのかが1点です。

それから、先ほどから聞いておりますと、事実に反したものは指導しますというお話は何回も伺ったんですけれども、この届出番号を消費者庁で認めなくすることはあるのかが2点です。

それから要望ですけれども、この制度は今、阿久澤委員がおっしゃったことと関連するんですが、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度とうたっているからには、やはり消費者教育をきちんとやっていただきたい。これは、意見として述べます。以上3点です。

○夏目委員 関連していいですか。

○河上委員長 では、一緒に夏目委員からもお願いします。

○夏目委員 橋本委員からも2点目に出てきた届出番号についてお伺いします。

届出は食品表示の中では製造所固有番号が届出制度で今ほぼ決定をするところまできております。このシステムを構築するのに1年かかる。それから、予算も1億以上と伺っております。そういう状況の中で、この機能性表示食品の場合も届出制度をするときに、そのシステム構築について何も語られていないと思うんです。ですから、これは執行体制にもかかわってくると思いますけれども、人員とその届出制度を完備するシステムの構築にどの程度、もちろん26年度に措置をしなさいという大前提があるわけですが、どの程度準備をされてシステム構築をされるのか、教えていただけるとありがたい。ここのところがすごく機能性表示食品のキーワードだと考えておりますのでお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 1点目は、トクホの許可を諦めたものをこちらに届出をして市場に出すことができるかですけれども、それは論理的にはあり得ると思います。ただし、我々がこの届出で求める安全性、機能性の評価について、その手法によってきちんとやったものが前提になると思います。

それから、事後的に要件を欠いていることが明らかになった場合、基本的にはそのときには表示を、例えば機能性がないのだから普通の加工食品にしてくださいとか、届出番号は削除してくださいとか、そういう指導も当然あり得るんだろうと思います。逆に、追加をしなさいとか、レビューをもう一回やり直しなさいとか、そういうこともあり得るとは思います。ただ、当然その間は販売はできないという形が想定されます。いずれにしても、執行体制の話になりますので、必ずこうなるとは今、申し上げられません。

それから、機能性表示についてのデータベースの関係ですけれども、今、先生から指摘ございましたように、予算については平成27年度予算で要求をしています。したがいまして、1年間かけてデータベースの構築を考えています。

一方、この制度ですけれども、その予算期間についても制度が走っていくことは当然想定されますので、その間は現在の消費者庁のホームページを使って臨時的にそういった情報データベースで情報開示をしていきたい。

ただ、製造所固有記号制度で使用する電子申請等については、今のところ機能性表示制度については考えていませんので、そういう意味では現在の消費者庁のホームページを改変というんでしょうか、拡充をして1年間はしのぐ。それで、予算でデータベースが整備された暁にはそちらに全面的に移行していくと現在考えております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 1つ質問があります。今まで検討過程で議論されたことがあれば紹介いただきたいと思います。これは査読付論文に全てを賭ける仕組みになっていますが、それが本当に信頼できるものになるだろうか。いろいろな国、いろいろな言語があります。それから、大学・研究機関のレベルもあります。そういう中で、1本でも有効だと企業が主張するものがあれば、それをもってよしとするのかどうか。

それからもう一つ。論文がこれを支持しない場合には機能性表示は不可となっていますけれども、一番極端な場合、10本は支持しているけれども、1本は不支持だった論文があった場合にどうするかは、今までの検討過程で出てきたでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課担当者 今の質問にお答えします。

1点目は、恐らく論文の質もさまざまある中で、どれもこれも対象にしていいのかといった疑問の観点からの指摘、質問だったかと思います。その点については検討会でも話が挙がっておりまして、やはり論文の質としては一定以上の質の論文、これを例えばレビューの対象にすべきといった指摘がございました。

したがいまして、私どもとしても論文の質に関する考え方や基準などを適宜設けまして、それに沿った論文のみレビューの対象とするといった趣旨は報告書にも記載していますけれども、いずれにしてもレビューに当たっては論文の質についても適切に設定し、それに基づいて評価していただくことを考えています。

2点目は、具体的なお話として何本中何本あればよしとするのかという指摘だったかと思います。システマティックレビューについては、何本中何本あれば科学的根拠ありと認めるといった考え方が現時点で科学の世界でオーソライズされているものはございません。なぜかといいますと、本数のみではなくて、一つ一つの研究の質、それこそ例えばどのぐらいの被験者数でとか、日本人にどのぐらい近い人たちでとか、いろいろな点が質にかかわりますので、必ずしも本数だけで切り出して評価できません。

そのあたりの考え方も含めて、我々としてもできる限り考え方を示しますけれども、最終的には事業者の方々が責任を持って、我々はこう考えるからエビデンスありとするんだと宣言していただき、その情報の開示によって消費者をはじめ国民の方々に評価をいただく制度設計にしたいと考えております。

○河上委員長 どうもありがとうございました。今までと違って、一定の食品については景表法と、食品安全衛生法と、薬事法でしょうか。それに抵触しない限りは、基本的には機能性に関してある意味では自分の責任でこれを表示して売れるという原則と例外が転換するわけですね。ですから、それだけに消費者はこの機能性食品がもたらす状況に対して不安はなかなか払拭できないと思います。

その点について、今日いろいろと説明を伺って、この届出制度の運用の中で最大限、安全性の確保、機能性の確保に消費者庁として努めていくことについては、ある程度理解をさせていただいたところです。

本日の議論によって、制度全般についてある程度理解できましたし、委員会としては運用にかかわっているわけですけれども、その制度設計そのものの基本的な部分に関してはこれでいいという認識に至ったと思います。

ただ、いろいろ注文がつきましたように懸念も払拭できておりません。例えばさっきの届出制も何かきちんとした法律の根拠ができる形になったほうがいいとか、トクホとの関係など、いろいろ意見がありました。改善すべき点もある気はしますけれども、まずはこのような形で報告を理解したところです。

つきましては、この後、食品表示基準への反映について、食品表示部会で確認し、そして議論をいただきたいと考えております。阿久澤委員には、食品表示部会に本日の議論の状況を報告お願いします。食品表示部会での食品表示基準にかかる審議の後、阿久澤委員から審議結果を本会議に報告いただきまして、改めて消費者委員会として答申について議論をしますので、その点よろしくお願いします。

消費者庁は、審議に協力をありがとうございました。

出席者

【委員】

河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員

【説明者】

消費者庁 竹田 食品表示企画課長

消費者庁 食品表示企画課担当者

消費者庁 加納 消費者制度課長

【事務局】

井内審議官、大貫参事官

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/gijiroku/index.html

第177回 消費者委員会本会議2014年11月4日

『消費者委員会からのヒアリング事項に対する回答』

当該機能性表示食品の科学的根拠がなかった場合は、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示の対象(禁止事項違反)となります。

また、正当な理由なくその指示に係る措置をとらない場合は同条第5項の措置命令の対象となり、当該命令に違反した場合には同法第20条の罰則の対象となります(同時に健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)及び景品表示法第4条第1項第1号に違反する可能性もあります。)。

2014年11月4日(火)17:00~18:55

消費者委員会大会議室1

≪3.機能性表示食品について≫

○河上委員長 次の議題は、「機能性表示食品について」です。

(消費者庁竹田食品表示企画課長入室)

○河上委員長 消費者庁におかれましては、出席いただきありがとうございます。この機能性表示食品は、食品の新たな機能性表示に関する制度として食品表示基準に新設されるもので、食品表示法の規定により10月31日付で内閣総理大臣から諮問を受けました。

食品表示基準については従前より食品表示部会で審議いただいておりますが、この件については制度が新たに設置されること、食品表示部会とは別の場で審議しております特定保健用食品、いわゆるトクホですけれども、このトクホの在り方との整合性などとも関連してその意義を確認する必要がある制度であることから、制度全体の確認、あるいは議論はこの本会議で行いたいと考えております。

議論の結果、本会議で新制度についての一定の理解が得られれば、それを前提として、内閣府令で定められる食品表示基準については食品表示部会でその内容について審議いただきたいと考えております。

本日は、この制度全般と、それからあらかじめ当方から消費者庁に出しております一定の質問事項に対する回答を消費者庁の担当から説明いただきまして、その後で若干議論を行います。

説明時間は、30分程度でお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それでは、お手元の資料に即して説明をします。

説明の進め方として、資料を一つずつではなくて、関連の部分について飛んでいきますので、お願いします。

まず、この制度を検討するに至った経緯、背景ですけれども、資料2-3の11ページを御覧ください。昨年の6月14日に規制改革実施計画が定められています。事項としては、左側に「いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認」ということで、全ての食品について機能性表示を容認する仕組みを考えろとなっています。

真ん中の「規制改革の内容」はどのような仕組みとするかです。下から6行目の右側に、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できるものにしなさい、それから下から3行目、安全性の確保を含めた運用が可能な仕組みとしなさい、となっています。

「企業等」の「等」につきましては、農林水産物がありますので、例えばJA農協ですとか、あるいは漁連といった生産者団体が含まれてくる意味で「等」がついています。

それから、「企業等の責任」ですので、いわゆる自己認証になります。ある一定の基準に対して事業者が自分で適合を確認し、表示をすることです。そこからア・プリオリには国の関与は出てこない形になっています。

右側に、平成26年度中に結論して措置しなさいとなっています。

12ページ、検討の背景ですけれども、これは昨年6月の総理の演説になります。1行目の真ん中から、「国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです」。今回、テーマになっていますいわゆる機能性の情報についても、それがきちんと消費者に伝わるようにということです。

4行目、トクホにつきましてはそのような制度として措置されていますが、「お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされている」。企業の規模によってはお金、時間についてとても負担になっていると指摘されています。

下から3行目「農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したいと思います」ということで、ここの部分にはいわゆるマーケットが拡大することも念頭に置かれていることが示されていまです。

次に、現行の制度について改めて確認いただきます。13ページです。現在、機能性を表示できる食品は赤い線で囲った2つがあります。いわゆる右側がトクホでして、これは一つ一つの食品を消費者庁が許可という形で審査をしています。表示については、エビデンスがある限り企業の自由です。

もう一つ、栄養機能食品ですけれども、これは一定のビタミン、ミネラルについて事業者が基準への適合を自己認証して定型文を表示する。つまり、表示については企業の裁量はございません。こういう2つの製品があるということです。

14ページ、先ほど申し上げた左の下にトクホはヒト試験が必須であるために、許可の手続に時間と費用がかかり、中小事業者にはハードルが高い。

それから、左の上、栄養機能食品についてはビタミン、ミネラルの成分が限定されていることで、機能性の表示に対してこういった部分が少し負担になっている、障害になっている。そこを改めることで右側、「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」という国民のニーズ、それから長寿社会をつくっていくことに応えていこう。つまり、企業の責任で科学的な根拠をもとに機能性を表示できることになれば、消費者はこれまでイメージ広告で買っていたものについて、具体的な表示という根拠のもとに商品を選択できる制度になることです。

右下の絵に、栄養機能食品、トクホに加えて一般食品でも機能性の表示が可能になる形で制度をつくりなさいということでした。

これを受けて我々の検討が、15ページになります。「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」、これを消費者庁のもとに設置して、第1回が昨年の12月から最終の第8回が今年の7月で、7月30日に報告書を取りまとめて公表しています。

その検討に当たっての基本的な考え方は16ページ三角の頭で、何よりも食品ですので「安全性の確保」は第一である。左にいって、機能性表示を行うに当たってはやはり一定のレベルのエビデンスが必要になる。右側にいって、その上で適正な表示内容にして消費者の方にきちんと情報を伝えることをもって、真ん中のピンクのところ「自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」にしていく。後ほど申し上げます、これは食品表示法の目的です。こういう制度にしていくと、我々は制度を検討してまいりました。

次に、資料2-4のA3の横の大きな紙が、先ほど申し上げました報告書の概要になります。まず制度設計で、右下の「国の関与の在り方」、緑のところで、根拠をどこに求めるかですが、(2)の「新制度の規定・適切な運用」で、食品表示法に基づく制度として設計をすることとしています。これはなぜかというと、加工食品及び生鮮食品に機能性の表示をすることですので、加工食品及び生鮮食品の表示の特例で食品表示法に基づく制度として運用してまいります。

次に制度の名前、これは報告書の概要では既存の制度との混同を避けるということで「保健」と「栄養」の文字は使用しない。「保健」はトクホに関連しますし、「栄養」は栄養機能食品に関連するということで、この2つの単語は使わないことにしました。

それで、どういう名称にしたか、資料2-2「食品表示基準(案)」の1ページの第2条第1項10号に定義を置いていまして、機能性表示食品ということで今回、制度の名前、食品のジャンルを規定しています。

次に、またA3の紙に戻って、まずこういう食品が我々の目の前に現れるにはどういったハードルがあるかですが、「同じく国の関与の在り方」のところに「(1)販売前届出制の導入」と書いています。事業者の方はこのジャンルの食品を発売するときには、消費者庁にあらかじめ届出をしていただくことになります。

それで、また表示基準に戻って、第2条、先ほど御覧いただいた10号の一番後ろ「販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう」となっています。ある製品を販売したいときは60日前までに届けてくださいという制度にしています。

では、その届出はどういうものかというと、その同じく下から4行目「当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項」を届けてくださいとなっています。

こういった届出項目ですけれども、基本的には、文字の書き下ろしは別ですが、トクホと同様の事項を届けていただく。それで、アンド・オン、追加の部分としては健康被害の情報収集体制がトクホには要求されてございませんけれども、今回これを要求していることで上乗せのいわゆる規制になっていることです。

この届出事項の具体的な内容につきましては、トクホと同様に、通知で詳細に書き下ろすことを考えています。

では、この届け出されたものは消費者庁としてどう受け取るかです。後ほど申し上げます、こうした必要な事項が届け出られているか形式的な審査をします。自己認証ですので、実質審査をすると許可制になり、国が責任を持つことになりますので、自己認証の世界でぎりぎりのところで形式的な審査をします。

形式的にきちんとしたものが確認できた場合、同じく表示基準の3ページを御覧ください。これはまた後で説明しますけれども、資料の3ページの中段に「届出番号」とあります。つまり、届出が適法に行われたと我々が確認した際には、消費者庁として事業者に対し届出番号を付与します。それで、この届出番号を付与しないものはこのジャンルの商品として販売できない。義務表示事項ですので、届出番号をもらえないものは当然にこの商品として販売できないことをここでチェックをしていく形を考えております。

以上が事前のチェックで、届出制をとる内容につきまして簡単ですが、説明しました。

では、具体的に届出をしていただく上でポイントになるのは何か。またA3の紙に戻っていただきます。届出事項ですけれども、左側の青のところ、安全性についてきちんと事業者が評価をしたことの書類を出していただく。それから左の下、赤いところ、機能性表示もきちんと評価をした科学的な根拠、資料を出していただくところが大きなポイントになります。

安全性の評価はどう行うのかというと、まず安全性の確保で対象となる食品、成分はどんなものなのかというときに、まず(1)基本的には安全性は食経験で評価をしていただきます。長年、食経験を持ったことが最終的な食品の安全性の裏打ちになりますので、まずそこを評価してください。

もしそれが足りないのであれば○の2つ目、安全性試験に関して評価をしてください。例えば、トクホのような安全性の試験の情報をきちんと評価をしてくださいということです。

それから、○の3つ目のところでは医薬品との相互作用・機能性関与成分同士の相互作用の知見を集めてください、ということです。

次に、(2)の「生産・製造及び品質の管理」です。これは、取組状況をきちんと記載をして届出をしてくださいということにします。

○の1つ目にありますように、企業の自主的かつ積極的な取組ということで位置づけておりまして、義務にはしてございません。その理由ですけれども、大きく2つあります。1つは、今のGMP規格が特定の民間団体が定める規格であり、これを国が義務づけることはなかなか難しいことがあります。

それから、仮にそういうものを義務づけると、この商品を発売するときには必ずその団体に手数料を払わなければならない。つまり、大変言葉はよくないですが、その団体の収入を確保することで、国が特定の団体の収入を確保することになります。そういう意味で二重に適切ではないとなります。

ただし、ですけれども、事業者の方からはこの点については非常に積極的な反応をいただいておりますので、事業者団体としてもこういった取組を進めていくことで、かなり浸透していくという認識を我々は持っております。

それから、(3)の「健康被害等の情報収集」ですけれども、これはもし事故があった場合には、必ずお客様相談センターなり、名前は問いませんが、そういうところで情報を集めて保健所ですとか消費者庁に必ず報告する連絡体制をつくってくださいと求めます。

ただ、企業によってその体制の組み方はいろいろあるので、具体的なこういう名前の組織をこうつくらないといけないとはしませんが、一定の考え方は示す予定です。

それから、○の2つ目は行政が情報をどう集めるかです。これは皆様に一番近いところ、消費生活センターがこれに当たりますが、そういうところに被害情報があった場合には、例えばどこの社の製品か、どういう商品か、どんな症状が出たか、やめたら治りましたか、また飲み始めたら同じことが出たかといった、必ず同じアルゴリズムの質問をぶつけていって、最終的にとれた情報をいただくことで確度の高いものを我々にいただくようにしたいと思っています。

資料にはございませんけれども、厚労省の26年度科研費予算で、こういった危害情報の収集・報告体制について研究結果がまとめられますので、それを踏まえた形で取り入れます。

それから、(4)はもし事故が起こったとき、食品ですので当然食品衛生法等の関連法令に基づきまして、そこにあります注意喚起とか、業者の処分とか、回収措置等を行っていきたいということです。

以上が、安全性の評価の点です。

次に、機能性の科学的根拠の評価です。これは、左の下にありますようにいずれかを選んでいただきます。「最終製品を用いた臨床試験」、これはトクホのヒト試験を頭に描いていただければよろしいかと思います。

それから(2)、これが新しい点でして「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー」です。これは何かというと、○の1つ目にありますように、広く入手可能ないわゆる学術論文につきまして、データベースの中からキーワードを設定して検索をしていただきます。例えばカテキン、脂肪の吸収を抑えるとか体重の変化といったキーワードを設定して検索をしていただく。その結果、ヒットした論文につきましてトータリティー・オブ・エビデンス、ヒットしたものの中にはポジティブなもの、ネガティブなもの、それからどちらともつかないものが混在するわけですけれども、それを全体として御覧いただいて、確かに肯定的と言えるかどうかを評価していただきます。これは、自分に都合のよい論文だけをつまみ食いしてこないことをきちんと押さえるためであり、キーワードを設定することで事後的に誰が検索しても同じ条件で論文がヒットするはずなので、ここで嘘をつくとばれますよ、ということです。

以上が安全性の確保、それから機能性の表示の担保で、どのような評価をしていただきますかを申し上げました。

では、その上でどんな表示ができるのかが右側のオレンジ色のところで、表示の在り方と書いています。まず、安全性、機能性を評価した上でどんな食品に表示ができますかですけれども、マル1で先ほどの閣議決定にありましたようにあらゆる食品について表示ができます。

ただし、ということで、これはトクホ並びですけれども、アルコール飲料はだめです。それから、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取するものもだめとしています。つまり、関与成分を摂取すると同時にこういうものを摂取することで、逆にマイナスが発生するものについては除外します。

それにつきましては、先ほど御覧いただきました食品表示基準(案)の1ページ、第2条の10号で上から6行目のところ、対象の食品からアルコールを含有する飲料、国民の栄養摂取の状況から見てその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、健増法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除くことで対象外としています。

次に対象成分ですけれども、マル2で「作用機序が考察され、直接又は間接に定量可能な成分」、ここはトクホと同様の考え方をとっています。

それからマル3の対象者、要すれば病者ではない人になります。「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人」です。

さらに、ということで政策的な判断ですけれども、未成年者、それから妊産婦、授乳婦の方に対して、そういう人へ訴求するものは今回認めないとしています。

それから表示の範囲、可能な機能性表示の範囲ですけれども、部位も含めた健康維持・増進に関する表現になります。平たくいいますと、例えばひざの調子を整えるとか、目の健康を維持するといった部位に言及する表示も当然にできるということです。

ただし、疾病名を含む表示はできないということで、花粉症が気になる方へとか、疲れ目が気になる方へといったものについては薬事法に抵触する可能性がございますので、そういった表示はできないことです。

それから「容器包装への表示」です。そこに文字でかなり羅列していますけれども、関与成分の名前とか、1日の摂取目安量、摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量等ということで書いています。これは具体的には義務表示事項になりまして、先ほど御覧いただきました基準(案)の資料2ページの2項にございます。その下に表が続いていますけれども、そういった義務表示事項をきちんと書いていただくことになっております。

それから(3)の「容器包装への表示以外の情報開示」で、先ほど安全性、機能性について事業者に科学的な根拠を評価していただき、品質管理の状況についても明らかにしていただくと申し上げましたけれども、これは容器包装にはとても表示できませんので、企業の自社サイト、ホームページで情報開示を求めると考えています。A社のBという商品について消費者の方が関心を持ったときに、どういう根拠に基づいて評価され、表示されているのだろう。あるいは、A社の工場はどういう品質管理をしているかをきちんと公開していただく。これは、いわゆる制度の透明性を高めることを狙いとしているもので、企業の方にとってはきちんとした仕事をしないといけない。消費者の方にとっては、こういう商品であるときちんと根拠から理解をいただける形にしたい意味で、ここを求めることにしております。

それから説明が漏れましたけれども、(2)の「容器包装への表示」基準(案)の3ページ、先ほどの「届出番号」の下に「食品関連事業者の連絡先」とありますけれども、これは万が一のときの連絡とか、あるいは商品に対して疑問を持ったときに直ちにアクセスできることを考えまして、インターネット等のアドレスではなくて電話番号を表示していただきます。電話番号ですと直接アクセスできて一番連絡が取りやすい形をとっています。これもトクホ等にはない形で、上乗せの義務で我々は分かりやすい制度にしたいと考えています。

最後に、こういった自己認証の仕組みに当たって、では消費者庁がどう後からチェックするのか、ここはまた緑のところに戻って、(2)の「新制度の規定・適切な運用」の○の2つ目で「食品表示法に基づく収去等、販売後の監視を徹底する」ことです。

申し上げるまでもなく、食品表示法につきましては表示の取り締まりが重要なものです。消費者庁、農林水産省、厚生労働省、厚生労働省所管の食品衛生の取り締まり行政を担うのは保健所になりますけれども、そういった機関が取り締まりをする。その上で、食品表示法第6条には表示の違反等があれば指示、措置命令等ができるようになっておりますし、第8条には立入検査ですとか報告徴収を求めると規定されています。こういった法律上の措置を使うのが1つです。

それから、我々は27年度に予算を要求しています。「販売後の監視」として、いわゆる市中に販売されている商品、事業者の方がこの制度に乗せて実際に販売された商品を我々がランダムに買い上げてきて届出どおりの表示がなされているか。あるいは、表示どおりの成分が含まれているかについて、必要に応じて外部の専門機関の協力も得ながらチェックをしていく。そういったチェックの結果、事実に反するものがあれば適切に、法律に基づく規定なども使って徹底的な指導等を考えています。

それから、最後に緑の(4)ですけれども、消費者の方への情報提供です。既に機能性を表示する商品としてはトクホ、栄養機能食品と2つありますので、今回これが加わることで3つのジャンルのものが市場に出てくることです。したがいまして、それぞれの制度によってどういう違いがあるのかきちんと理解をいただいた上で商品を選んでいただく。そういう意味で、同様に27年度の予算で必要なものを今、要求してございまして、その予算がつきましたらそういった予算も活用しながら3つのジャンルの違いとか、あるいはどういったときにこういうものを使うべきなのか、消費者の方の理解が進む形で我々も取り組んでまいりたいと思っております。

最後ですけれども、「その他」で下の○のところで、今回自己認証による機能性表示という初めての取組をしますので、施行後2年を目途に制度の実施状況をレビューして必要な見直しを考えております。したがいまして、今後2年間につきましてはこの制度を我々としてできる限りきちんと運用した上で、2年後、皆様の評価に耐えられるかという点についてレビューをした上で必要な措置を講じたいと考えております。

説明は以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、質問、意見をお願いします。石戸谷委員どうぞ。

○石戸谷委員長代理 先ほどの説明で検討会の報告書の内容についてはわかりましたけれども、今回、消費者委員会に意見を求められているのは食品表示基準(案)でありまして、食品表示基準(案)を見ますと2条10号に定義が書いてあって、あとは表示の内容が列挙されているだけで報告書の中身が盛り込まれているとは読めないんですけれども、この点についてどうお考えでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今回、親法は食品表示法にしました。したがいまして、食品表示基準の中で機能性を表示する食品ということで今回のものを位置づけています。したがいまして、表示基準(案)の書き方につきましては機能性表示食品ということで、機能性を表示するのであればこのような内容の届出をしてくださいという形の規定になっています。

届出事項につきましては、事項名として書いています。これはトクホと同様で、トクホの場合は添附書類ですけれども、求めている事項は同じになっています。その具体化につきましては、ガイドライン等で規定をする。つまり、トクホと同様の形で措置をしたいと考えています。

したがいまして、例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報は何ですか。これは、届出を受理するという我々が適法だと考える根拠の情報とはこういうものとガイドライン等で書いていく。つまりは、ヒト試験であればトクホと同じ検査デザインじゃないとだめです。それから、システマティックレビューであればこういう手順を踏んで、こういう質の論文を集めて、こういう考察をしないとだめと書く。

したがいまして、それを満たしていない。つまり形式的にそういう手順、レベルを踏んでいない、達していないのであれば、我々は届出の形式的審査を行った上でそれをリジェクトする。つまりは、届出番号を付与しないことをもって、報告書に書かれた制度全体としての内容を担保していく考え方です。

○石戸谷委員長代理 説明はわかるんですけれども、今回意見を求められているのが食品表示基準(案)であり、具体的な中身はこうだということですと、今のお話ではガイドラインを合わせて出していただけると中身はわかるのですが、ガイドラインが出てきていないので、それが果たしてそういうものかわからないのでお尋ねしているんですが、それは出していただけないんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 大変申しわけないんですけれども、我々の作業手順としましては、まず内閣府令に規定するものを抜き出してここに規定をし、案として提示をしたということです。

したがいまして、こちらの案について消費者委員会の審議がこれから進んでいくと思いますので、そちらも踏まえながらガイドラインの案は、我々はまた事務的に作業を進めていく手順で進めております。したがいまして、現在提示はできていません。

ただ、基本的には報告書に書いてあることをさらに詳細に規定をしていく。事業者の方に守っていただくことを、これをブレイクダウンして書いていく作業になりますので、報告書の内容と違う内容がガイドラインに出てくることは基本的にあり得ないとお考えいただければと思います。

大変申しわけございませんけれども、作業手順の関係からまずはこの基準(案)についてこちらで審議をいただいているということです。

○河上委員長 基本的には、報告書の内容がガイドラインの中に確実に落とし込まれるという理解でいいですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 報告書につきましては、我々としてはあの時点でかなり具体的かつ詳細に制度のイメージを示したと思っています。したがいまして、あの中から基準に書かなければいけないものは何か。それを抜き出したものが今、提示しているものです。

したがいまして、残りの部分につきましてはガイドライン等で、施行通知とガイドラインでさらに詳細に書き切るということですので、報告書と違うものが出てくることはあり得ないと、ここでお約束させていただきます。

○河上委員長 違うものが出てこないことはわかりました。報告書に書いてあるけれども、それが抜けることはないですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 それはございません。むしろ、これ以上に書き加えていくことを考えております。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 では、また別のことをお尋ねします。今回の制度は届出制の導入ですが、通常、届出制ですと法律で骨格を定めて政省令で具体的に詳細に政府の定めをつくるんですけれども、今回、府令の段階で届出制を採用するんですが、これは通常の形で法律政省令で制度づくりをしないのはどういうわけでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほども申し上げましたけれども、今回の表示は生鮮食品と加工食品について機能性の表示をする。本来はできないんですけれども、機能性が表示できるジャンルをつくることで生鮮食品と加工食品の表示の特例として位置づけています。したがいまして、食品表示法の中に表示基準をつくりなさいという規定がありますので、それに基づいて今回の基準をつくっているということです。

表示基準の中で、我々は特に強い関与をするということで届出制を入れている。先ほども申し上げましたけれども、自己認証の仕組みはあくまでも企業が自分で判断をして表示をすることで事足りてしまいます。栄養機能食品がそうであるように、国に対して殊更何かを届け出なければいけないとか、そういったことは自己認証からは当然には出てこない。

ただ、そういう仕組みにしますと、この制度については国民の皆様の不安が正直言ってある。それから表示の適正性が担保されない可能性もあるということで、我々として想定できる強い関与として事前の届出制をとった。したがいまして、表示基準の書き方としては、こういうことを表示したいならば届出をしなさいという形になっている。

それで、府令レベルで届出制を書いているものということでは、同じくその食品表示基準の関係になりますけれども、製造所固有記号についてはちょっと砕けた言い方になりますが、固有記号を使いたいならば消費者庁長官に届け出なさいという制度になっていますので、それと同様の法形式でしょうか、テクニカルな書き方だと理解いただければと思います。

○河上委員長 この関係ではいかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 端的に伺いますが、今日の資料2-6に問7とあって、事業者にどのような義務が課されますかとあります。義務を課す場合には、法律の根拠が当然なくてはいけないですね。それで、マル2~マル4に関しては食品表示法の第4条において、内閣総理大臣は内閣府令でこういう表示の基準を定めなければならないと規定されているので、これが根拠であることははっきりわかるのですが、マル1にある届け出る義務は、やはりこの食品表示法の4条の1項が根拠となるという理解でよろしいんでしょうか。これが第1点です。

それからもう一つ関連するのですが、先ほど届出番号を非常に強調されていました。これは資料の2-2の3ページの中ほどですが、「消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する」とあります。この付与は、行政処分と理解されているのか、いないのかを確認したいと思います。

もし行政処分であるとすると、法律上の根拠がますます必要になりますので、恐らくそうではないと思うのですが、その点、お答えをいただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 まず、届出が食品表示法が第4条第1項の根拠なのかというお尋ねです。これはおっしゃられるとおりで、食品事業者が遵守すべき事項で位置づけるのが適当と考えています。表示内容ではなくて、遵守する事項になります。60日前までに届け出ないといけないことになると思います。

それからマル2ですけれども、通例、我々が文書を受理した場合には正式に文書番号等をとって受け付けるわけです。したがいまして、その届出番号を事業者の方に通知することについては、それだけをもって行政処分とは我々は理解していないということです。

○山本委員 確認しますけれども、そうすると4条1項の2号の、表示の方法その他、前号に掲げる事項を表示する際に遵守すべき事項の中に届出が入っているという理解ですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示事項ではございませんで、こういう食品に機能性の表示をするときには届出をしてくださいとなりますので、4条1項をもとに考えれば遵守していただく事項に入ってくるという整理をしているところです。

○河上委員長 よろしいでしょうか。

○山本委員 この2号の表示の方法その他、表示する際に遵守すべき事項は、例えばこういう紛らわしい表示をしてはいけませんとか、そういうことならばわかるんですが、届出もここに入っていると読むわけですね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 表示以外の遵守事項は、まさに先生がおっしゃるようにこちらに入ってまいります。厳密にいうと、ここに書いてある届出をどう理解するかは議論があるとは思いますけれども、届出をしないと販売できない制度ですので、届出自体を義務づけているわけではない。

こういう商品を販売するときには届出をしないといけないので、そういう意味において販売前の届出をしないと機能性の表示はできませんので遵守事項、守らなければいけない事項としては遵守事項としてカテゴライズされると我々は今、整理をしています。

○山本委員 そうすると、6条の指示の話が先ほどから出ていますが、これについても遵守事項を遵守すべき旨の指示をできるところに、届出をしろと指示ができるということですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 届出は、あくまでも発売するときになります。先ほど販売をするときには届けなければいけないということで、そういう意味での義務と申し上げましたけれども、具体的には事業者の方が商品の販売をしようとしていないのに届出をしなさいとは本来あり得ないフェーズですので、仮におっしゃられることに近い事態であれば、届出をしてから30日で発売をしてしまったとか、そういうときには6条1項の法律に基づく権限の指導等の対象になってくると思います。

○河上委員長 よろしいでしょうか。要は、一定の機能性表示を伴って食品を販売しようとするときには、こういう形で届出をすべき義務があることで義務づけをしている。それで、こういう形でというところでの一定のやり方について、かなり詳細なガイドラインでそこを定めていこうとなりますね。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先ほど申し上げましたけれども、トクホでも実は添附書類で非常に抽象的な規定がございまして、それを分厚い通知で全部書き下している。

それで、我々の実務としては、まずトクホの申請があったときにはきちんとそういう添附書類がついているかを事務的に見させていただいて、足りていないときにはリジェクトする。足りていませんからもっとちゃんと充実してくださいとか、そういうことをして許可申請を受理しないということをしています。

今回の制度では、形式的な審査にはなりますけれども、我々の求める科学的根拠のレベルを示す資料ではない。トクホのヒト試験のようにやってくださいと言ったのにやっていないとか、システマティックレビューをちゃんとやらずにさぼって適当につまみ食いして出してきているときには受理しない。つまり、受理番号を付与しないことで突き返すことをしたいと思っております。

○河上委員長 エビデンスがちゃんと正しいものでないと後で判明したり、あるいは後から記載事項が十分でなかった場合には、この届出そのものをもう一度否定していく形で対応するんですか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 そこのところは、届出自体は我々が受理してしまえば有効に受理をしたことにはなると思います。

ただ、後に例えば疑義情報をいただいて届出の内容が実は適法でなかったと明らかになれば、これは当然機能性表示食品の要件を欠くわけですので、食品表示法の第6条第1項の指導等の対象に当然なってくるということです。

したがいまして、そういうものは取り締まりをしていくということです。

○河上委員長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 すみません。大変基本的なことが私は理解できていないので伺いたいんですが、今トクホの例を出されたのは、これは許可制ですから、先ほどから言っておられるように届出制とは違うという前提ですね。

許可制の場合には、事業者の側が一定の証明をしないと許可が下りない仕組みになっているので、府令の中にも追加的に証拠資料が必要な場合には消費者庁の側から資料の提出を求めることができるとなっています。

ただ、届出制はそうではないので、もう少し明確に書いていないとガイドライン限りでそこまで求められるのかという点に若干疑問があるんですけれども、その点は措きまして、1つお伺いしたいのは、法令上どの要件を具体化したものとしてガイドラインが考えられているのかですね。

先ほどのシステマティックレビュー等に関してはガイドラインの中に書くということですけれども、法令の何らかの規定を具体化したものでないと、法令と全く切り離されたものになってしまうので、何らかの規定と結びついていると思うんですが、どの規定なんでしょうか。科学上の根拠という文言が府令の2条の中に出てきますけれども、これだと理解されるのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 先生の指摘のとおりで、基準(案)の資料の1ページの第2条の10号で、こういう事項を届け出たものと書いていまして、その中に例えば安全性及び機能性の根拠に関する情報という事項がございます。では、この事項は具体的にどういうものか、どういうレベルのものか、どういう手順で作業をしたかをガイドランに書いていく。

トクホで、例えばヒト試験はこういうデザインで、こういう考え方でやりなさいということは通知で具体化をされているということですので、基本的にはそういう考え方、並びで我々のこの安全性及び機能性の根拠に関する情報とはこういうレベルのものとガイドラインに書くということです。

したがいまして、事前審査の許可と届出とは内容について実質審査をできない点はございますけれども、ただし、形式的に我々が求める手順、レベルでやってこなかったものについては届出を受理しない。届出は、物理的に我々が書類を郵送で受け取るだけでは受理にはなりませんので、形式的審査をした上で要件を満たさないものであれば突き返すことを考えております。

○河上委員長 よろしいですか。

○山本委員 1つ、よろしいですか。まず受理の理解ですけれども、法的な届出制であれば受理には法的効果はないというのが通常の考え方ではないかと思うのですが、その点は措くとしまして、先ほどの例で、システマティックレビュー等の要件を実は満たしていなかった。

簡単な例として言えば、届出は受け取った前提で、しかし、実はシステマティックレビュー等のガイドラインの基準が満たされていなかった場合に、6条で処分をするということですね。それで、6条のどの要件に該当するんでしょうか。

先ほどの、遵守すべき旨だということでしょうか。同条第1項第2号に掲げる事項を遵守しないものがあるときは、遵守すべき旨の指示をすることができる。この規定に当てはめて言うと、どうなるんでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これは現在のJAS法の考え方ですけれども、基本的には正しい表示をしていないものについては遵守すべき事項を遵守していないという整理がなされております。

それで、運用実態としては、表示を正しいものにしなさい。修正しなさいと指示を現在の運用ではしています。したがいまして、先生が指摘の場合ですと考えられる指導としては、例えばレビューに欠陥があったのであればレビューをし直しなさいとか、あるいは普通の加工食品なんだから普通の加工食品の表示にしなさいとか、そういう形が想定されます。

ただ具体的には、食品表示法を3法の統合法としてつくった関係で、現在その執行体制については農林水産省、厚生労働省とこれから調整することになっています。したがいまして、違反の取り方として、具体の実務としてこういう取り方をすることについては、今、申し上げたのは企画部門としての我々の現段階の考え方ですので、最終的に制度が走り出したときには変わる可能性はございます。

ただ、いずれにせよ、先生がおっしゃった事態が事後的に明らかになれば、我々はあらゆる指導をしていく。つまり、是正させるための指導が必要なものはどんどんしていく取り締まりに臨むことになると思います。

○河上委員長 届出という枠組みで制度設計する方向性は、ある程度、閣議決定で決まっておりますので、しかし、その中で消費者庁としては精一杯、安全性と機能性を担保できる形でこれを制度として実現したいという考えを持っていらっしゃると理解しました。ほかに、いかがでしょうか。

○岩田委員 質問とか意見が4つあるんですけれども、1つずつお願いします。

まず1点目はトクホとの違い、本質的な違いはどこかを理解したいんですが、トクホの場合は国の許可であるのに対して、新しい機能性表示食品は届出という手続といいましょうか、自己認証なのか、国の認証なのかが大きく違う。

ですから、もし自己認証が正直に誠実になされて、届出をなされて、届出の内容が事実と全く違わないということであれば、1点を残して、1点を除いてトクホと本質的に違わないと私は理解しているんです。

その1点は、臨床試験がマストではなくてシステマティックレビューでそれを変えることができる、その1点が大きな違いであって、あとは届出内容が現実と違わないということであれば、トクホと同じ水準の表示と違わない安全性と機能性が担保されていると理解を私はしているんですが、それでよろしいでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 ヒト試験のレベル等が多少違っている部分はございますけれども、基本的にはヒト試験を選択するときにはトクホ並みにする。それに加えて今、先生がおっしゃいましたようにシステマティックレビューでもこの制度ではできるようにすることで、ヒト試験がマストになっていないところは指摘のとおりです。

○岩田委員 ありがとうございました。

2点目ですけれども、規制緩和の結果、第三の機能性表示ができる、第三のジャンルができると思うのですが、殊、食の安全にかかわることですから、事前の規制から事後のチェックだと思うんですね。ですから、事後のチェックの体制が本当にできるかがこの新しい機能性表示食品を認めていいかについての非常に大きなポイントだと思います。

竹田課長は、これから農水省、厚生労働省の体制がどうなるか執行体制の問題は、今ははっきりしたことは言えない趣旨のことをおっしゃいましたけれども、ぜひ消費者庁が関係省庁に働きかけて、そして財務省に働きかけていただいて、事後チェックができるだけの必要な予算と、特に人員を確保していただきたい。

先ほどの説明の中で、市場に出た商品を買い上げる予算について要求をしているお話があったので、それは本当に望ましいのですが、合わせてその増員ですね。人、執行体制がしっかりできるように関係省庁、消費者庁ももちろんですが、そういうふうに動いていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 事後チェックについては我々自己認証という前提をとる以上、重要だと思っていまして、指摘の予算を要求しているところです。

それからこの制度だけでなく、定員要求についても所要のものを要求しています。会社が違ってしまいますので難しい部分はありますけれども、適宜、農林水産省であるとか、あるいは保健所の関係は自治体の仕事になりますが、そういったところでも効果的、効率的な取り締まりができるように、我々できることをきちんとやっていきたい。

○岩田委員 ぜひ、関係省庁にしっかり働きかけていただきたいと思います。

3つ目、これは例えば安全性について問題ではないかとか、表示されている機能性はないといった外部からの通報、情報提供というのか、消費者庁だけが市場に出ている食品をアトランダムに買って分析をするだけではとても追いつかないと思いますので、そういう外部からの通報を消費者庁に寄せてもらえる何か工夫が要るんじゃないかと思うんです。

ですから、もちろん消費者団体とか、それから場合によっては適格消費者団体のお力を借りするのかよくわかりませんが、それも含めた消費者団体とか、それから自治体、特に消費者の相談センターですね。そういうところにしっかり専門性のある相談員が配置していただくとか、それからマスコミを通じた情報とか、外部の通報をいかに消費者庁にやっていただくか。そのための工夫をどうなさるかが3点目の質問です。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には制度をつくるときに、外部の方の目を活用するということで、事業者の方には安全性とか有効性の情報を自社のホームページで開示をやっていただく。

それから、先ほど少し説明が漏れましたけれども、消費者庁に届出た事項についても消費者庁のホームページで原則として公開をします。したがいまして、それを御覧になった方が疑念をお持ちになれば、我々に通報をしてくださいというストレートな言い方をするかどうかはともかく、制度が走り出すに当たってはステークホルダーの方にはそういうことに関心を持っていただいて取り組んでほしいとはお願いをしていきたい。

その結果、疑義情報が私どもに届きましたら、適宜必要な取り締まりなど、対応をとらせていただきたい。

○岩田委員 最後ですけれども、いわゆる健康食品についてお尋ねします。今日の説明ですと、科学的な根拠がある機能性を表示できるのは、従来ありました栄養機能食品と、トクホと、それに追加して今回の新しい制度といいましょうか、機能性表示食品という新しいジャンルと、その3つのみであると理解をしています。

ですから、この3つのどれにも当たらない食品が機能性表示をすることは認められないと理解をしているのですが、もしその理解が正しければ、この新しい制度で届出番号を付して市場に出ている健康食品だけではなくて番号がないいわゆる健康食品ですけれども、機能性をうたっているのはたくさん市場にあるんです。

それらについてのリスクは、届出をしている表示食品よりもさらに高いかもしれない。リスクは科学的根拠がないのに機能性を表示しているという、その科学的根拠がないことのリスクはそちらのほうが高いかもしれないので、それらは安全性については食品衛生法でしょうか、機能性については食品表示法などに基づいて行政が処分ができるので、その執行体制を構築していただくときに、番号がついた機能性表示食品が届出どおりのものかチェックと合わせて、そもそも番号をとっていない食品が世の中に出回っていて機能性を表示しているのを、ぜひこの際、市場からなくしていただくように、そのための執行体制も合わせて講じていただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 これも先生御案内だと思いますけれども、例えば広告等において今、先生がおっしゃった表示をうたえば景品表示法なり健康増進法違反に問われる可能性があるということで、これはこれまでも取り締まりをしておりますし、これからもやってまいります。

それから、パッケージ、いわゆる容器包装にそのような表示をした場合には、食品表示法違反でストレートに違反になりますので、関係法令を適切に使うと語弊はありますけれども、きちんと取り締まりをしていきたい。この制度に乗らないものについても基本的にちゃんと取り締まる姿勢は、これまでもこれからも変わらないということです。

○岩田委員 それが非常に不満です。これまでも、これからも変わらないのではいわゆる健康食品という市場が残るんです。消費者の皆さんは今回の新しい制度ができることについて、新しい制度の問題よりもそこに乗っていかない、いわゆる健康食品という行政の許可もなければ届出もしていないものがちまたにあふれている。これを何とかしてほしいのが本当は一番大きい関心事だと思いますので、これまでもこれからもではなくて、一段と執行体制を強化していただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 申しわけありません。言葉が足りませんでしたけれども、取り締まりについてはきちんとやっていくことです。

それから、ちょっと話はそれますけれども、事業者団体の皆様のお話を聞いていると、今回の制度に製品を乗せていくことで二分化が進んでいく。事業者としても商品としてもですね。そういう意味では、どちらがより選択に資する、言葉はよくないですが、いいものなんだろうということを消費者の方がだんだんお選びになれば、そういうマーケットは業界の中でもシュリンクしていくだろうとおっしゃっていますので、そういう事業者の方の取組と我々の的確な執行で、できるだけ不的確なものが市場からなくなるようにこれからも努力をしてまいります。

○河上委員長 高橋委員どうぞ。

○高橋委員 私も3つほどお伺いします。

まず1つ目は素朴な疑問ですけれども、会議冒頭で安倍総理の「成長戦略第3弾スピーチ」の紹介がありまして、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促す仕組みも検討したい、世界と制度をそろえるだけにとどめず、と説明をいただいたんですけれども、端的に言いますと、諸外国に比べて今回考えられている制度はどこがどう優れているのか、どういう具現化が目指されているのかをまずお聞かせください。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 一番自信を持ってというのも変ですけれども、申し上げられるのは、安全性と機能性に関する情報を全て事業者の方にフルオープンにしていただくことです。

アメリカの制度は、FDAに対してもそういうものを開示する義務がないということで、完全に言葉はよくないですけれども、単純に自己認証をしただけでそういう商品がちまたにあふれている。

以前、テレビの番組でも、根拠情報は何だと問いかけたときに、30歳の大学生の手書きのレポートが出てきた報道もございます。今回、我々はそういうことがないように一定のレベルを求めますし、かつそれは全てフルオープンにしていただくことで、透明性に関しては明らかにその世界の水準に対しては自慢できる点になっていると思います。

○高橋委員 説明ありがとうございました。

2つ目は、今回検討された新たな表示基準は国が認証するものではない。企業が自己責任で行うものですけれども、現在、北海道の食品機能性表示制度を初め、自治体がそういう認定、認証をいろいろ始めているんですね。これは、先ほどのいわゆる健康食品、あるいは怪しいものとはまた別なんですが、自治体が既にそういうことをスタートしているわけで、効果とか効能をうたわなければ、例えば北海道の「ヘルシーDo」マークをつけたらもうOKになって、非常に消費者の信頼性が高まってくる可能性があるんですけれども、今回の検討においてこういう自治体の認定制度との関係はどう議論され、整理され、消費者庁として今どのように判断されているのかについて伺いたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 今、指摘のありました制度につきましては、あくまでもその機能性の表示はできないことです。ただし、こういう研究があるとか、こういうことは具体的には表示できないということでやっているんだと思います。

それで、我々の考えている制度は企業の責任で表示をしていただくので、それとは別に加えて自治体独自の取組をアンド・オンしていただくのは可能だと思います。

ただ、表示をするのであれば我々のルールにのっとって一定のレベルのエビデンスをそろえてくださいということは、そこはちょっと譲れませんので、その上で自治体の取組が矛盾なければアンド・オンでやっていただくことは可能だと思っております。

○高橋委員 その点については政府主導でなく各自治体や、先ほどもちょっと説明がありましたけれども、企業が認証する仕組みも出てくる。事業者団体が認証する仕組みが出てくることになりますと、消費者にとって選択肢は拡大したんだけれども、どう選んだらいいかわからないという混乱が生じるもとにもなるのではないか。3つになるのではなくて非常にたくさん増えてくる可能性があると思うんですけれども、その辺について議論はなかったでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 繰り返しますけれども、自治体が独自の取組をする場合には機能性が表示できないことになりまして一般食品扱いになりますので、そこのところは決定的に違っています。それで、機能性を表示するのであれば今回の制度に乗せてくださいということです。

ただ、北海道以外の各都道府県、いろいろ取組姿勢がございますけれども、特に一次産品につきましてはこの制度に乗せて表示をしたいということで今から準備を進めている県も複数聞いていますので、自治体が旗を振ってこの制度に乗せよう。県の農業試験場がエビデンスを集めようとか、そういう動きもあるので、我々はできるだけ支援していきたいと思っております。

○高橋委員 機能性は表示しない、つまり効果効能を宣伝文句としてはうたわないわけですが、この認定を受けるには当然ながら科学的根拠があるとか、そこのところを自治体としてやっていくわけですから、食品機能性表示制度とうたわれる限りは消費者にとっては非常に混乱するなというのが私の疑問です。

それとも関連して3つ目、新しい表示制度は消費者が表示に基づいて検討できる、自分に合ったものを選べる表示ということで、そういう情報提供が目指されているところは理解しているのですけれども、その一方で潜脱といいますか、同じ機能成分が入っていますよということで、やはり効果効能はうたわないで何とか茶が入っているクッキーとか、そういうものが山と出てくる可能性を懸念しますけれども、そうしたときには効果効能をうたわなければ機能性食品として届出をしたところとほとんど同じものがつくられる可能性はないのでしょうか。

特許との関係もあると思うんですけれども、そういう意味で潜脱もあるでしょうし、怪しいものが出てきて、機能性表示を取った食品とほとんど似た成分が入っていることを表面にうたうものが出てくることは想定されていないのでしょうか。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 成分が入っていることについては、現在もそういう商品はございます。

ただ、消費者にとってどこを訴求するのかを考えたときに、やはり機能性の表示が一番訴求するポイントなんだろうということで、今のトクホの関与成分と同じものを入れていますというだけの商品は、全部を見たわけではございませんけれども、かなり少ないか、お目にかかることはないと思います。

そういう意味では、先生がおっしゃったように関与成分が入っていますというだけでは消費者の方に誤認を招く訴求までいかないのが今の率直な感想です。

○高橋委員 ありがとうございます。そうであればよいのですけれども、消費者も結構賢いですから、自己認証の届出をしていなくて同じ表示がなされれば、つまり、本来の姿であれば買わなかったのに誤認させる表示とか広告を打つことになれば、それは景品表示法できちんと取り締まりをすべきと思いますので、そういった形で網はかけていけると思っております。

○河上委員長 では、阿久澤委員どうぞ。

○阿久澤委員 多くの心配がある中、1つだけお伺いさせていただきます。

この制度はトクホも含めてですけれども、バランス食を理解した上に積み上げる制度だと思っております。そんなこともわかっていてのことだと思いますが、消費者教育のところにバランスのとれた食生活の普及啓発、これの理解増進に向けた取組を継続的に実施していくことです。ぜひそのようにしていただきたいのですが、継続的とは現在も行っていることになりますが、どのような取組をされているのか、紹介いただきたい。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 基本的には、トクホの世界でいえばそういう文言を必ず表示していただくことが1つですけれども、全体の日本人の食事となりますと、必ずしも私どもの会社だけではないのですが、例えば厚生労働省と、それから農林水産省が力を入れてやっていますけれども、食事摂取基準をきちんと皆様に理解をいただくとか、あとは食事バランスガイドですね。コマの絵がありますけれども、ああいったものに即してきちんと食事をしてくださいと我々は普及啓蒙しているということです。

ただ、そこの効果につきましては、食というものが個人の嗜好に基づくものですので、我々としてこういうものが唯一無二の理想型であるとはなかなか言えない。ただ、食事のバランスをきちんととっていただいて、1日3回きちんと食事をしてくださいというのはそういった形で一般論としては普及していくと思います。

ただ、我々としてこの商品を通じてできるところは今、先生がおっしゃいました食事バランス文言を読んで自分の食生活を振り返っていただきたいとなりますので、それは今後ともきちんとやっていきたい。

○河上委員長 よろしいですか。

では、橋本委員からどうぞ。

○橋本委員 では、ごく簡単にですけれども、先ほどトクホとの関係をお聞きしたのですが、例えばトクホの申請で却下されたものがこの制度で機能性をうたうことはできるのかが1点です。

それから、先ほどから聞いておりますと、事実に反したものは指導しますというお話は何回も伺ったんですけれども、この届出番号を消費者庁で認めなくすることはあるのかが2点です。

それから要望ですけれども、この制度は今、阿久澤委員がおっしゃったことと関連するんですが、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度とうたっているからには、やはり消費者教育をきちんとやっていただきたい。これは、意見として述べます。以上3点です。

○夏目委員 関連していいですか。

○河上委員長 では、一緒に夏目委員からもお願いします。

○夏目委員 橋本委員からも2点目に出てきた届出番号についてお伺いします。

届出は食品表示の中では製造所固有番号が届出制度で今ほぼ決定をするところまできております。このシステムを構築するのに1年かかる。それから、予算も1億以上と伺っております。そういう状況の中で、この機能性表示食品の場合も届出制度をするときに、そのシステム構築について何も語られていないと思うんです。ですから、これは執行体制にもかかわってくると思いますけれども、人員とその届出制度を完備するシステムの構築にどの程度、もちろん26年度に措置をしなさいという大前提があるわけですが、どの程度準備をされてシステム構築をされるのか、教えていただけるとありがたい。ここのところがすごく機能性表示食品のキーワードだと考えておりますのでお願いします。

○消費者庁竹田食品表示企画課長 1点目は、トクホの許可を諦めたものをこちらに届出をして市場に出すことができるかですけれども、それは論理的にはあり得ると思います。ただし、我々がこの届出で求める安全性、機能性の評価について、その手法によってきちんとやったものが前提になると思います。

それから、事後的に要件を欠いていることが明らかになった場合、基本的にはそのときには表示を、例えば機能性がないのだから普通の加工食品にしてくださいとか、届出番号は削除してくださいとか、そういう指導も当然あり得るんだろうと思います。逆に、追加をしなさいとか、レビューをもう一回やり直しなさいとか、そういうこともあり得るとは思います。ただ、当然その間は販売はできないという形が想定されます。いずれにしても、執行体制の話になりますので、必ずこうなるとは今、申し上げられません。

それから、機能性表示についてのデータベースの関係ですけれども、今、先生から指摘ございましたように、予算については平成27年度予算で要求をしています。したがいまして、1年間かけてデータベースの構築を考えています。

一方、この制度ですけれども、その予算期間についても制度が走っていくことは当然想定されますので、その間は現在の消費者庁のホームページを使って臨時的にそういった情報データベースで情報開示をしていきたい。

ただ、製造所固有記号制度で使用する電子申請等については、今のところ機能性表示制度については考えていませんので、そういう意味では現在の消費者庁のホームページを改変というんでしょうか、拡充をして1年間はしのぐ。それで、予算でデータベースが整備された暁にはそちらに全面的に移行していくと現在考えております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 1つ質問があります。今まで検討過程で議論されたことがあれば紹介いただきたいと思います。これは査読付論文に全てを賭ける仕組みになっていますが、それが本当に信頼できるものになるだろうか。いろいろな国、いろいろな言語があります。それから、大学・研究機関のレベルもあります。そういう中で、1本でも有効だと企業が主張するものがあれば、それをもってよしとするのかどうか。

それからもう一つ。論文がこれを支持しない場合には機能性表示は不可となっていますけれども、一番極端な場合、10本は支持しているけれども、1本は不支持だった論文があった場合にどうするかは、今までの検討過程で出てきたでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課担当者 今の質問にお答えします。

1点目は、恐らく論文の質もさまざまある中で、どれもこれも対象にしていいのかといった疑問の観点からの指摘、質問だったかと思います。その点については検討会でも話が挙がっておりまして、やはり論文の質としては一定以上の質の論文、これを例えばレビューの対象にすべきといった指摘がございました。

したがいまして、私どもとしても論文の質に関する考え方や基準などを適宜設けまして、それに沿った論文のみレビューの対象とするといった趣旨は報告書にも記載していますけれども、いずれにしてもレビューに当たっては論文の質についても適切に設定し、それに基づいて評価していただくことを考えています。

2点目は、具体的なお話として何本中何本あればよしとするのかという指摘だったかと思います。システマティックレビューについては、何本中何本あれば科学的根拠ありと認めるといった考え方が現時点で科学の世界でオーソライズされているものはございません。なぜかといいますと、本数のみではなくて、一つ一つの研究の質、それこそ例えばどのぐらいの被験者数でとか、日本人にどのぐらい近い人たちでとか、いろいろな点が質にかかわりますので、必ずしも本数だけで切り出して評価できません。

そのあたりの考え方も含めて、我々としてもできる限り考え方を示しますけれども、最終的には事業者の方々が責任を持って、我々はこう考えるからエビデンスありとするんだと宣言していただき、その情報の開示によって消費者をはじめ国民の方々に評価をいただく制度設計にしたいと考えております。

○河上委員長 どうもありがとうございました。今までと違って、一定の食品については景表法と、食品安全衛生法と、薬事法でしょうか。それに抵触しない限りは、基本的には機能性に関してある意味では自分の責任でこれを表示して売れるという原則と例外が転換するわけですね。ですから、それだけに消費者はこの機能性食品がもたらす状況に対して不安はなかなか払拭できないと思います。

その点について、今日いろいろと説明を伺って、この届出制度の運用の中で最大限、安全性の確保、機能性の確保に消費者庁として努めていくことについては、ある程度理解をさせていただいたところです。

本日の議論によって、制度全般についてある程度理解できましたし、委員会としては運用にかかわっているわけですけれども、その制度設計そのものの基本的な部分に関してはこれでいいという認識に至ったと思います。

ただ、いろいろ注文がつきましたように懸念も払拭できておりません。例えばさっきの届出制も何かきちんとした法律の根拠ができる形になったほうがいいとか、トクホとの関係など、いろいろ意見がありました。改善すべき点もある気はしますけれども、まずはこのような形で報告を理解したところです。

つきましては、この後、食品表示基準への反映について、食品表示部会で確認し、そして議論をいただきたいと考えております。阿久澤委員には、食品表示部会に本日の議論の状況を報告お願いします。食品表示部会での食品表示基準にかかる審議の後、阿久澤委員から審議結果を本会議に報告いただきまして、改めて消費者委員会として答申について議論をしますので、その点よろしくお願いします。

消費者庁は、審議に協力をありがとうございました。

出席者

【委員】

河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員

【説明者】

消費者庁 竹田 食品表示企画課長

消費者庁 食品表示企画課担当者

消費者庁 加納 消費者制度課長

【事務局】

井内審議官、大貫参事官

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/gijiroku/index.html

第177回 消費者委員会本会議2014年11月4日

『消費者委員会からのヒアリング事項に対する回答』

当該機能性表示食品の科学的根拠がなかった場合は、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示の対象(禁止事項違反)となります。

また、正当な理由なくその指示に係る措置をとらない場合は同条第5項の措置命令の対象となり、当該命令に違反した場合には同法第20条の罰則の対象となります(同時に健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)及び景品表示法第4条第1項第1号に違反する可能性もあります。)。

2014年11月02日

アッチェフォーラム2014で水素スキンケアの新製品を発表

2014年11月2日、虎ノ門ヒルズで「ACCHE FORUM2014」が開催されました。新しく水素スキンケアのシリーズに加わったアッチェクリームHの発表と実演デモが行なわれました。新製品発表に先立ち行なわれた講演では、水素の抗酸化力を検証した結果と、体感アンケートの分析結果が解説されました。

最初の基調講演では、水素研究で国際論文を発表している三羽信比古 薬学博士が「固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果」を、細胞レベルで科学的に検証したスライドでを交えて紹介しました。三羽博士による解説は、以下のとおりです。

固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果

三羽信比古(みわ・のぶひこ)

(薬学博士、県立広島大学 名誉教授、大阪物療大学 保健医療学部教授)

水素水は活性酸素を消去し、その効果は他の抗酸化物質より卓抜している。電子スピン共鳴(ESR)法による検証では、ヒドロキシラジカルを1/3にまで減少させ、効果の度合いは水素水の種類によっても異なることが確認された。また、細胞内部の活性酸素量を示す蛍光プローブCDCFH-DAによる検証では、効果が細胞レベルで確認できた。細胞膜は脂質で水を通しにくいのですが、アクアポリンと言う細胞膜に存在する細孔から水とともに水素が入り込み、活性酸素を消去すると考えられる。水素1mgはレモン31.2個分の還元力がある。

水素担持サンゴカルシウム(以下、固体水素)の水素量を測定したところ、1gから0.25mgの水素ガスが発生する。シンダリックインジェクション法は、水素ガスを逃さず回収し蒸散した水素ガスも計測できる。ガスクロマトグラフィーでは、水素量の時系列変化がとれない。固体水素は、水が加えられるまで水素が保持されていて、水が加えられると24時間後まで水素が発生し続ける。固体水素は、水が加わると水素が6.55倍の体積になり、水に溶存する量1に対して蒸散する気体の量が355倍になる。

水素により、赤血球がくぼみを持った理想的な形になり、血液がドロドロからサラサラにする効果が実際の顕微鏡写真で確認できた。皮膚に対しては、セルライトを再現させた人工皮膚で活性酸素を抑制すると、シワの改善が確認された。臨床試験では、46歳の女性が目じりのシワが改善された。このように水素は、細胞内部とともに皮膚の改善にも効果がある。

続いて、久保明医学博士は、「水素のエネルギープロダクション」について解説しました。体感アンケートの分析結果から、高齢化や予防医療に対してサプリメント市場の成長性が期待されていますが、美容にも有効なことから、ビジネス戦略上の焦点として可能性があると指摘しました。

体感アンケートからみえた新しい水素の可能性

久保明(くぼ・あきら)

(医学博士、常葉大学健康科学部 教授、医療法人社団湖聖会銀座医院院長補佐・抗加齢センター長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

エネルギーは体内で作られ、ATP(アデノシン三リン酸)が生命活動の元となる。水素と"栄養補助食品"が違うのは、食べ物を分解してエネルギーに変える過程で説明できる。ビタミンやミネラルが、細胞で糖を分解する解糖系、またはミトコンドリアで進むTCA回路で使われるのに対して、その先の電子伝達系で水素と電子がないとATPは生成されない。

Newton 2012年12月号より

水素水と固体水素の違いについて。水素水は1.6ppmで飽和し、商品によって含有量は異なるし、実際に全身の細胞まで届くのか分からない。固体水素は、体内で持続的に水素が発生するところが水素水と大きく違う。

固体水素の年代別"体感"アンケートから分かったこと。2013年に704人を対象に体感を集計した結果、1.代謝(46%)、2.神経(16%)、3.皮膚(12%)、4.免疫(6%)だった。2014年は475人から解答を得たがその結果は、1.代謝(47%)、2.神経(15%)、3.皮膚(13%)、4.免疫(9%)で、前年の調査とほぼ一致していた。

人気の「これだけ健康法」が寿命を縮める 老化指標を改善する28のステップ

久保明(くぼあきら)著/講談社 (2014/10/31)

http://www.amazon.co.jp/dp/4062192454/

最初の基調講演では、水素研究で国際論文を発表している三羽信比古 薬学博士が「固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果」を、細胞レベルで科学的に検証したスライドでを交えて紹介しました。三羽博士による解説は、以下のとおりです。

固体水素の水素ガス発生能力と抗メタボ効果・美肌効果

三羽信比古(みわ・のぶひこ)

(薬学博士、県立広島大学 名誉教授、大阪物療大学 保健医療学部教授)

水素水は活性酸素を消去し、その効果は他の抗酸化物質より卓抜している。電子スピン共鳴(ESR)法による検証では、ヒドロキシラジカルを1/3にまで減少させ、効果の度合いは水素水の種類によっても異なることが確認された。また、細胞内部の活性酸素量を示す蛍光プローブCDCFH-DAによる検証では、効果が細胞レベルで確認できた。細胞膜は脂質で水を通しにくいのですが、アクアポリンと言う細胞膜に存在する細孔から水とともに水素が入り込み、活性酸素を消去すると考えられる。水素1mgはレモン31.2個分の還元力がある。

水素担持サンゴカルシウム(以下、固体水素)の水素量を測定したところ、1gから0.25mgの水素ガスが発生する。シンダリックインジェクション法は、水素ガスを逃さず回収し蒸散した水素ガスも計測できる。ガスクロマトグラフィーでは、水素量の時系列変化がとれない。固体水素は、水が加えられるまで水素が保持されていて、水が加えられると24時間後まで水素が発生し続ける。固体水素は、水が加わると水素が6.55倍の体積になり、水に溶存する量1に対して蒸散する気体の量が355倍になる。

水素により、赤血球がくぼみを持った理想的な形になり、血液がドロドロからサラサラにする効果が実際の顕微鏡写真で確認できた。皮膚に対しては、セルライトを再現させた人工皮膚で活性酸素を抑制すると、シワの改善が確認された。臨床試験では、46歳の女性が目じりのシワが改善された。このように水素は、細胞内部とともに皮膚の改善にも効果がある。

続いて、久保明医学博士は、「水素のエネルギープロダクション」について解説しました。体感アンケートの分析結果から、高齢化や予防医療に対してサプリメント市場の成長性が期待されていますが、美容にも有効なことから、ビジネス戦略上の焦点として可能性があると指摘しました。

体感アンケートからみえた新しい水素の可能性

久保明(くぼ・あきら)

(医学博士、常葉大学健康科学部 教授、医療法人社団湖聖会銀座医院院長補佐・抗加齢センター長、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

エネルギーは体内で作られ、ATP(アデノシン三リン酸)が生命活動の元となる。水素と"栄養補助食品"が違うのは、食べ物を分解してエネルギーに変える過程で説明できる。ビタミンやミネラルが、細胞で糖を分解する解糖系、またはミトコンドリアで進むTCA回路で使われるのに対して、その先の電子伝達系で水素と電子がないとATPは生成されない。

Newton 2012年12月号より

水素水と固体水素の違いについて。水素水は1.6ppmで飽和し、商品によって含有量は異なるし、実際に全身の細胞まで届くのか分からない。固体水素は、体内で持続的に水素が発生するところが水素水と大きく違う。

固体水素の年代別"体感"アンケートから分かったこと。2013年に704人を対象に体感を集計した結果、1.代謝(46%)、2.神経(16%)、3.皮膚(12%)、4.免疫(6%)だった。2014年は475人から解答を得たがその結果は、1.代謝(47%)、2.神経(15%)、3.皮膚(13%)、4.免疫(9%)で、前年の調査とほぼ一致していた。

人気の「これだけ健康法」が寿命を縮める 老化指標を改善する28のステップ

久保明(くぼあきら)著/講談社 (2014/10/31)

http://www.amazon.co.jp/dp/4062192454/

2014年09月18日

日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

日本初の「便秘外来医」が解説する便秘 大きく分けて3つある

2014.09.17 11:00

「1週間出てないなんてこともザラ」。「子供を産んでからひどくなったかも」。「わかるわ~(涙)」。世の女性たちを悩ませる便秘。気がつけば10年以上も悩んできたという人も少なくない。いったい、どうしたら幸せな快腸生活を取り戻せるのか──日本で初めて便秘外来を開設した腸のスペシャリスト、順天堂大学医学部教授の小林弘幸さんに話をうかがった。

「2日に1回でも定期的にバナナ1本分くらいの量が出ていれば大丈夫ですが、3日以上出ていない、もしくは毎日出ていても25g程度(ピンポン玉くらいの量)しか出ていない場合は便秘といえます。

便秘の種類は大きく分けて3つ。

【1】腸の動きが低下し、便を押し出す力が弱まる『ぜんどう不全型』

【2】肛門付近に便が溜まっているのに、その合図が脳にうまく伝わらない『直腸肛門型』

【3】精神的な要因で腸が正常に動かなくなる『ストレス型』

があります。女性は男性より排便に必要な腹筋や肛門まわりの筋肉の力が弱いため、便秘になりやすいといえます。

便秘の主な原因は、ずばり食物繊維不足。女性の死因トップの大腸がんが増えているのも食物繊維不足が関係していると考えられます。

食物繊維を摂る場合、便をやわらかくする水溶性食物繊維と、便のかさを増やす不溶性食物繊維の両方を含むものが好ましい。普段の食生活に加えるなら、両方の繊維の供給源であるキウイがおすすめ。果物なら食べるのも手軽ですよね」(小林さん)

実際、キウイ100gあたりに含まれる食物繊維は、不溶性が1.8g、水溶性が0.7g。バナナだと不溶性が1.0g、水溶性が0.1gとなっており、キウイにはバランスよく両方の繊維が含まれている。

「毎日しっかり食物繊維を補えば、2週間ほどで腸の動きがよくなると思いますよ。下腹部を円を描くようにマッサージしたり、腸のあたりをもむといった、簡単なエクササイズも便秘には効果的です」(小林さん)

※女性セブン2014年9月25日号

http://www.news-postseven.com/archives/20140917_276266.html

2014年09月09日

美肌有名人も愛用中とのウワサ・マキア10月号

美容専門誌「MAQUIA(マキア)」に、水素の特集が掲載されています。

「疲れにくくなって代謝も上がり、肌に透明感が出てきました」

2014年10月号

「対応範囲は、ほぼステロイドと同じなのに副作用もない。肌だけでなく、脳や内臓などのエイジングケアにも最適です」(辻直樹先生)

「ビタミンCなど他の抗酸化物質よりも小さな水素は、脳や細胞内まで届き、悪玉活性酸素を無害な水に変えてくれるのです」(太田成男先生)

記事では、水素を取り入れる方法として水素水や水素サプリ、全身つかる水素入浴剤、肌に直接塗る水素クリームなどが紹介されています。

紹介されている水素水は、メロディアンハーモニーファイン、KIYORAきくち、ターナープロセス、アビストH&Fです。

水素水はいろいろな会社から発売されていますが、いっけん違う水素水のように見えて、実は同じ製造元のOEM製品だったりすることもあります。

また、水素水より手軽で長時間にわたって体内で水素が発生する水素サプリメントもあります。

このほかにも水素の効果として、代謝を上げて中性脂肪が減るなどグラフで示されています。

そのほかに記事では紹介されていませんが、肌に直接ふれる水素石鹸もあります。水素石鹸は、皮脂や汚れを除去したと同時にいち早く肌に水素がふれるので、洗った後の心地よさが持続すると評判です。

トロアサボン(ユニヴェール)

「疲れにくくなって代謝も上がり、肌に透明感が出てきました」

2014年10月号

「対応範囲は、ほぼステロイドと同じなのに副作用もない。肌だけでなく、脳や内臓などのエイジングケアにも最適です」(辻直樹先生)

「ビタミンCなど他の抗酸化物質よりも小さな水素は、脳や細胞内まで届き、悪玉活性酸素を無害な水に変えてくれるのです」(太田成男先生)

記事では、水素を取り入れる方法として水素水や水素サプリ、全身つかる水素入浴剤、肌に直接塗る水素クリームなどが紹介されています。

紹介されている水素水は、メロディアンハーモニーファイン、KIYORAきくち、ターナープロセス、アビストH&Fです。

水素水はいろいろな会社から発売されていますが、いっけん違う水素水のように見えて、実は同じ製造元のOEM製品だったりすることもあります。

また、水素水より手軽で長時間にわたって体内で水素が発生する水素サプリメントもあります。

このほかにも水素の効果として、代謝を上げて中性脂肪が減るなどグラフで示されています。

そのほかに記事では紹介されていませんが、肌に直接ふれる水素石鹸もあります。水素石鹸は、皮脂や汚れを除去したと同時にいち早く肌に水素がふれるので、洗った後の心地よさが持続すると評判です。

トロアサボン(ユニヴェール)

2014年08月30日

がんが消えた!マイナス水素イオンの奇跡

理学博士・及川胤昭 / 著 鶴見クリニック院長・鶴見隆史 / 著

価格:1,400円(税込)幻冬社

http://www.amazon.co.jp/dp/4344020480

マイナス水素イオンは、抗酸化能力が高いだけでなく、遺伝子レベルで免疫力を高め、もとに戻す力があることも明らかになってきました。

水素は宇宙で一番小さい元素ですから、細胞の中の隅々まで入り込み、活性酸素を取り除き、メラニン色素も還元でき、細胞本来の力をよみがえらせることが期待できます。要は老化を防ぎ、若さを保つ機能があるということです。

マイナス水素イオンは体内の脂肪代謝を活性化させるので、ダイエットにも有効です。さらに当の代謝も遺伝子レベルでよくなる。糖尿病の方々からよくお礼を言われています。それに副作用が一切ない。

【関連書籍】「マイナス水素イオン」の効力

価格:1,400円(税込)幻冬社

http://www.amazon.co.jp/dp/4344020480

マイナス水素イオンは、抗酸化能力が高いだけでなく、遺伝子レベルで免疫力を高め、もとに戻す力があることも明らかになってきました。

水素は宇宙で一番小さい元素ですから、細胞の中の隅々まで入り込み、活性酸素を取り除き、メラニン色素も還元でき、細胞本来の力をよみがえらせることが期待できます。要は老化を防ぎ、若さを保つ機能があるということです。

マイナス水素イオンは体内の脂肪代謝を活性化させるので、ダイエットにも有効です。さらに当の代謝も遺伝子レベルでよくなる。糖尿病の方々からよくお礼を言われています。それに副作用が一切ない。

【関連書籍】「マイナス水素イオン」の効力

2014年08月30日

「マイナス水素イオン」の効力

「マイナス水素イオン」の効力

若山利文 著

日新報道 刊 (2014/8/25)

http://www.amazon.co.jp/dp/4817407794

水素テクノロジーの活用は、ただ単に自分の家族が病気知らずで健康長寿を享受するだけでなく、今やすべての先進国の共通の国民病となった高齢化による認知症は勿論のこと、糖尿病や高血圧のような、何でもないただの生活習慣病に苦しむ数千万人の同朋を援けて、多くの苦難に直面している日本の再生を可能にするかもしれない。

(あとがきより)

【目次】

はじめに

序論 「生命」の仕組みと水素

第一部 第1章 認知症は水素で予防できるか?

第2章 認知症の改善例その1

第3章 認知症の改善例その2

第4章 若年性アルツハイマー病との闘いの記録

第5章 水素とパーキンソン病 (体験談I、II)

第6章 認知症の発症機序

第7章 認知症と腎臓の関係

第8章 腎不全による透析治療を水素で離脱に成功

第9章 脳神経細胞と水素

第10章 海馬と水素

第11章 認知症の程度を評価する“物差し"MMSEとN式老年者用精神状態尺度

第二部 第1章 海咲アナイスと水素

第2章 生命と水の関係

第3章 水素と細胞

第4章 水素の量と健康の相関関係

第5章 悪玉活性酸素ヒドロキシラジカルと水素

第6章 水素とガン細胞

第7章 水素とガンもどき理論と体験談

1. 水素で癌の治療に成功した実際の例

2. 水素で消滅した私の上向結腸ガン

第8章 水素の臨床的有効性体験記

1. 坐骨神経痛が軽減した

2. 糖尿病マーカー「HbA1C」値が3カ月間飲んで基準値となった!

3. 糖尿病性網膜症術後」眼の不快感がとれてスッキリした!

4.「網膜色素変性症」にこんなに効くとは!

5.「突発性難聴」が消えた!

6. 黄疸がとれて体重減少、体調すこぶる良好に

7. コレステロール値が基準値へ

8. 疲れを知らず・・高山病にならなかった!

9. 妻の目の施術

10. 私の現在の健康状態

11. 腰痛と鼻炎(息子)の改善

12. 急性網膜壊死

13. 叔父の胆管の癌、奇跡が起こりました。

14. 水素への感謝

15. 水素に出会って6年

16. 狭心症

第9章 自律神経のバランスと免疫力

第10章 水素と更年期障害

第11章 フレンチパラドックスと水素

第12章 レスベラトロールと健康長寿

第13章 アランドロンとジャン・ギャバン

第14章 水素と糖尿病-糖尿病体験記

第15章 水素と医療研究会報告書

あとがき

【関連書籍】がんが消えた!マイナス水素イオンの奇跡

若山利文 著

日新報道 刊 (2014/8/25)

http://www.amazon.co.jp/dp/4817407794

水素テクノロジーの活用は、ただ単に自分の家族が病気知らずで健康長寿を享受するだけでなく、今やすべての先進国の共通の国民病となった高齢化による認知症は勿論のこと、糖尿病や高血圧のような、何でもないただの生活習慣病に苦しむ数千万人の同朋を援けて、多くの苦難に直面している日本の再生を可能にするかもしれない。

(あとがきより)

【目次】

はじめに

序論 「生命」の仕組みと水素

第一部 第1章 認知症は水素で予防できるか?

第2章 認知症の改善例その1

第3章 認知症の改善例その2

第4章 若年性アルツハイマー病との闘いの記録

第5章 水素とパーキンソン病 (体験談I、II)

第6章 認知症の発症機序

第7章 認知症と腎臓の関係

第8章 腎不全による透析治療を水素で離脱に成功

第9章 脳神経細胞と水素

第10章 海馬と水素

第11章 認知症の程度を評価する“物差し"MMSEとN式老年者用精神状態尺度

第二部 第1章 海咲アナイスと水素

第2章 生命と水の関係

第3章 水素と細胞

第4章 水素の量と健康の相関関係

第5章 悪玉活性酸素ヒドロキシラジカルと水素

第6章 水素とガン細胞

第7章 水素とガンもどき理論と体験談

1. 水素で癌の治療に成功した実際の例

2. 水素で消滅した私の上向結腸ガン

第8章 水素の臨床的有効性体験記

1. 坐骨神経痛が軽減した

2. 糖尿病マーカー「HbA1C」値が3カ月間飲んで基準値となった!

3. 糖尿病性網膜症術後」眼の不快感がとれてスッキリした!

4.「網膜色素変性症」にこんなに効くとは!

5.「突発性難聴」が消えた!

6. 黄疸がとれて体重減少、体調すこぶる良好に

7. コレステロール値が基準値へ

8. 疲れを知らず・・高山病にならなかった!

9. 妻の目の施術

10. 私の現在の健康状態

11. 腰痛と鼻炎(息子)の改善

12. 急性網膜壊死

13. 叔父の胆管の癌、奇跡が起こりました。

14. 水素への感謝

15. 水素に出会って6年

16. 狭心症

第9章 自律神経のバランスと免疫力

第10章 水素と更年期障害

第11章 フレンチパラドックスと水素

第12章 レスベラトロールと健康長寿

第13章 アランドロンとジャン・ギャバン

第14章 水素と糖尿病-糖尿病体験記

第15章 水素と医療研究会報告書

あとがき

【関連書籍】がんが消えた!マイナス水素イオンの奇跡

2014年08月20日

補助金、受給側の教授が審査 国のアルツハイマー病研究

2014年8月20日

アルツハイマー病研究の国家事業「J-ADNI(アドニ)」の中核を担う厚生労働省が、同事業の最高顧問として研究を指導する井原康夫・同志社大教授(東大名誉教授)を、同事業に補助金を出すかどうかを審査する評価委員に選任していたことが分かった。厚労省は「利害関係者は加えないという指針に触れる可能性があり、不適切だった」としている。

トピックス「J-ADNI」

厚労、経済産業、文部科学の3省は2007~12年度、J-ADNIに計24億円を投入。今年1月にデータ改ざん疑惑を指摘され後継のJ-ADNI 2の予算執行を凍結中だ。行政と研究者のなれ合いを示す新事実が発覚し、事業の存続が見直される可能性がある。

井原氏は日本認知症学会の元理事長で69歳。07年度のJ-ADNI立ち上げに奔走し、当初から現在まで最高顧問を務め、代表研究者の岩坪威(たけし)東大教授(54)を指導してきた。07年度に厚労省からJ-ADNI研究者で唯一、「指導料」として200万円を受領。経産省からは07~12年度、同志社大の自らの研究室が「関連技術開発費」として約1億2千万円を得た。

http://www.asahi.com/articles/ASG860J8MG85UUPI005.html

【関連記事】アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

アルツハイマー病研究の国家事業「J-ADNI(アドニ)」の中核を担う厚生労働省が、同事業の最高顧問として研究を指導する井原康夫・同志社大教授(東大名誉教授)を、同事業に補助金を出すかどうかを審査する評価委員に選任していたことが分かった。厚労省は「利害関係者は加えないという指針に触れる可能性があり、不適切だった」としている。

トピックス「J-ADNI」

厚労、経済産業、文部科学の3省は2007~12年度、J-ADNIに計24億円を投入。今年1月にデータ改ざん疑惑を指摘され後継のJ-ADNI 2の予算執行を凍結中だ。行政と研究者のなれ合いを示す新事実が発覚し、事業の存続が見直される可能性がある。

井原氏は日本認知症学会の元理事長で69歳。07年度のJ-ADNI立ち上げに奔走し、当初から現在まで最高顧問を務め、代表研究者の岩坪威(たけし)東大教授(54)を指導してきた。07年度に厚労省からJ-ADNI研究者で唯一、「指導料」として200万円を受領。経産省からは07~12年度、同志社大の自らの研究室が「関連技術開発費」として約1億2千万円を得た。

http://www.asahi.com/articles/ASG860J8MG85UUPI005.html

【関連記事】アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

2014年08月17日

糖類摂取による血糖値の急激な変化は健康に良くない

砂糖は体に吸収されやすい糖質のため、血糖値が一気に上がる。急速に血糖値が上がると、体はそれを下げるために膵臓(すいぞう)からインスリンというホルモンを出すが、今度は血糖値が下がりすぎてしまう。本来血糖値はゆっくり上がってゆっくり下がるようになっているが、缶コーヒーに含まれる砂糖によって一気に上がって一気に下がるという、不安定極まりない状態に陥ってしまう。

『成功する人は缶コーヒーを飲まない』姫野友美・著

これは缶コーヒーに限りません。ほとんどのエナジードリンクまたはスポーツドリンクや栄養ドリンクも同じです。製品のラベルに原材料が重量の多い順に記載されていますが、最初に来るのが糖類です。

いかにも元気が出そうなエナジードリンクは、ビタミン類も含まれていますが、それ以上に糖類の成分量が多いのが問題です。本のタイトルは『成功する人はエナジードリンクを飲まない』とするのが正しいのですが、さすがにメーカーからの風辺りが強くなるので敬遠したのかも知れません。

健康食品の機能性表示について、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書が消費者庁から公表されていますが、この中でも糖類を含むものについては、機能性表示の対象外にしています。「ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である」と、ただし書きがあります。糖類に限らず、塩分もとりすぎは良くありません。

・食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書より

・野菜から食べて生活習慣病予防

『成功する人は缶コーヒーを飲まない』姫野友美・著

これは缶コーヒーに限りません。ほとんどのエナジードリンクまたはスポーツドリンクや栄養ドリンクも同じです。製品のラベルに原材料が重量の多い順に記載されていますが、最初に来るのが糖類です。

いかにも元気が出そうなエナジードリンクは、ビタミン類も含まれていますが、それ以上に糖類の成分量が多いのが問題です。本のタイトルは『成功する人はエナジードリンクを飲まない』とするのが正しいのですが、さすがにメーカーからの風辺りが強くなるので敬遠したのかも知れません。

健康食品の機能性表示について、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書が消費者庁から公表されていますが、この中でも糖類を含むものについては、機能性表示の対象外にしています。「ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である」と、ただし書きがあります。糖類に限らず、塩分もとりすぎは良くありません。

・食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書より

・野菜から食べて生活習慣病予防

2014年07月30日

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書

7月18日に終了した消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会』の最終報告書が、公表されました。

健康食品の機能性表示