2014年05月27日

アルツハイマー病研究の国家プロジェクトでデータ操作

代表の東大教授が口止めメール J-ADNIデータ操作

2014年5月27日05時05分

アルツハイマー病研究の国内第一人者である岩坪威(たけし)東大教授が、自ら代表研究者を務める国家プロジェクト「J-ADNI(アドニ)」のデータ改ざん疑惑について東大が調査を始めた後に、証拠となるデータをJ-ADNI側が書き換えた事実を知りながら、関係者に口止めをするメールを送っていたことが朝日新聞の調べで分かった。岩坪氏は厚生労働省から調査中のデータ保全を要請されて承諾していたが、実際はデータの書き換えを知りつつ隠そうとしていた。

疑惑データ更新、隠蔽工作か

厚労省は「保全を求めたものに少しでも手を加えるのはおかしい」として27日にも岩坪教授から事情を聴く方針だ。研究トップが調査妨害工作に加担した疑いが浮上し、研究体制が見直される可能性が出てきた。

被験者の症状や検査時間を改ざんした疑惑を朝日新聞が1月に報じた後、厚労省は岩坪教授にデータ保全を要請し、東大に調査を依頼した。ところがその調査中、J-ADNIのデータセンター(データ事務局)に出向する製薬会社エーザイの社員が被験者要件を満たしていない14人に必要な例外申請書を事後的に作成するよう部下の非正規職員に指示し、データを書き換えさせていたことが今月26日の朝日新聞報道で発覚した。

例外申請書は被験者を担当する病院が検査時に作成しなければならないが、データセンターは当初、14人分は不要と判断していた。岩坪教授は朝日新聞が関係者の取材を進めていた今月16日、該当する病院の研究者に「規定上は『例外申請』に記入いただくべきところ記載されていない例が何件かあったため、臨床サイト(病院)にご確認の上で修正を行った。問題のない通常業務の範囲内であった」と釈明するメールを送り、「以上内密の上にて」と口止めした。

この研究者は病院の確認を取ったというのは虚偽だと反発し、「修正など一切関係していない」と返信。岩坪教授は「実際には各ご施設との交信があったわけではなく、中央のデータベース上で事務的な微修正が行われた」と返信し、データセンターが病院に無断で事後的に例外申請書を作成したことを認めた。

この研究者は「被験者を預かる病院に無断で書き換えるのは臨床研究の基本をないがしろにする行為だ。『微修正』で許される話ではない」と話す。

岩坪教授は1月にも病院の研究者らが朝日新聞の取材を受けたと知り、「受ける理由はないと申し渡し当方に通報を」とメールで呼びかけていた。

岩坪教授は今月26日、「回答を差し控える」と取材に答えた。(渡辺周、青木美希)

http://digital.asahi.com/articles/ASG5T7H3CG5TUUPI003.html

関係者が予想していたことを裏付ける結果になった。(週刊 東洋経済 2014年3月8日号)

2014年5月27日05時05分

アルツハイマー病研究の国内第一人者である岩坪威(たけし)東大教授が、自ら代表研究者を務める国家プロジェクト「J-ADNI(アドニ)」のデータ改ざん疑惑について東大が調査を始めた後に、証拠となるデータをJ-ADNI側が書き換えた事実を知りながら、関係者に口止めをするメールを送っていたことが朝日新聞の調べで分かった。岩坪氏は厚生労働省から調査中のデータ保全を要請されて承諾していたが、実際はデータの書き換えを知りつつ隠そうとしていた。

疑惑データ更新、隠蔽工作か

厚労省は「保全を求めたものに少しでも手を加えるのはおかしい」として27日にも岩坪教授から事情を聴く方針だ。研究トップが調査妨害工作に加担した疑いが浮上し、研究体制が見直される可能性が出てきた。

被験者の症状や検査時間を改ざんした疑惑を朝日新聞が1月に報じた後、厚労省は岩坪教授にデータ保全を要請し、東大に調査を依頼した。ところがその調査中、J-ADNIのデータセンター(データ事務局)に出向する製薬会社エーザイの社員が被験者要件を満たしていない14人に必要な例外申請書を事後的に作成するよう部下の非正規職員に指示し、データを書き換えさせていたことが今月26日の朝日新聞報道で発覚した。

例外申請書は被験者を担当する病院が検査時に作成しなければならないが、データセンターは当初、14人分は不要と判断していた。岩坪教授は朝日新聞が関係者の取材を進めていた今月16日、該当する病院の研究者に「規定上は『例外申請』に記入いただくべきところ記載されていない例が何件かあったため、臨床サイト(病院)にご確認の上で修正を行った。問題のない通常業務の範囲内であった」と釈明するメールを送り、「以上内密の上にて」と口止めした。

この研究者は病院の確認を取ったというのは虚偽だと反発し、「修正など一切関係していない」と返信。岩坪教授は「実際には各ご施設との交信があったわけではなく、中央のデータベース上で事務的な微修正が行われた」と返信し、データセンターが病院に無断で事後的に例外申請書を作成したことを認めた。

この研究者は「被験者を預かる病院に無断で書き換えるのは臨床研究の基本をないがしろにする行為だ。『微修正』で許される話ではない」と話す。

岩坪教授は1月にも病院の研究者らが朝日新聞の取材を受けたと知り、「受ける理由はないと申し渡し当方に通報を」とメールで呼びかけていた。

岩坪教授は今月26日、「回答を差し控える」と取材に答えた。(渡辺周、青木美希)

http://digital.asahi.com/articles/ASG5T7H3CG5TUUPI003.html

関係者が予想していたことを裏付ける結果になった。(週刊 東洋経済 2014年3月8日号)

2014年05月16日

話題の『美味しんぼ』で、放射線と水素を解説

小学館の週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』で、放射能被害と鼻血を結びつけるような記述が問題になっています。

産経新聞 2014年5月13日

さらに大阪でがれき処理の影響も大きいとあり、これに対して大阪府と大阪市は、「風評被害を招き、ひいては平穏で安寧な市民生活を脅かす恐れのある極めて不適切な表現」であると、平成26年5月12日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ掲載の「美味しんぼ」の記載について、5月9日に続いて5月12日付で厳重な抗議をしました。

放射線と鼻血の因果関係についてマンガでは、「まだ医学界に異論はありますが、鼻血や強い疲労感などその影響は十分考えられます」と書かれています。この表現は明確に断定しているのではなく、可能性を示しているものです。

マスコミで取り上げられるページの左に興味深い図があります。この中で、なぜ放射線が人体に良くないかが解説されています。

週刊ビッグコミックスピリッツ No.24 2014年5月26日号

成人の水分量は60~65%ですが、放射線は水の分子を切断して毒性の強いラジカルを発生させます。俗に言う「活性酸素」の一種です。

同様の説明が、活性酸素により「DNAが傷つき、細胞ががん化する」と科学誌にあります。

月刊ニュートン 2012年12月号

ですから、水酸基(・OH)を取り除けば、放射線による影響を減らすことができます。実際にアメリカ航空宇宙局(NASA)では、宇宙飛行中の放射線で誘発される酸化ストレスを軽減する方法として、2010年9月に「宇宙飛行士が受ける潜在的な放射線または有害事象の影響を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高い」との見解を発表しています。

・NASAが宇宙の放射線障害予防に水素が有効とする可能性を発表

週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』に関する抗議文(大阪府・大阪市)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理において受入対象としている廃棄物は、放射性セシウム濃度が100ベクレル/㎏以下のもので、科学的にも安全に処理できることが確認されているものであり、廃棄物処理法の規制を遵守することにより、適正に処理ができるものです。

大阪府、大阪市といたしましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について、国からの要請や岩手県からの要請を受け、岩手県宮古地区の災害廃棄物を受入れることとし、平成24年11月29日、30日の試験処理による安全性確認のうえ、平成25年1月23日から9月10日まで本格処理を行い、処理期間中や処理後においても、放射能濃度や空間放射線量率、その他必要な項目について十分な測定を行い、その結果は府市ホームページにおいて公表しておりますが、測定結果は、全て受け入れの前後で変化はなく、大幅に基準値を下回るもので、安全に処理していることを確認しており、災害廃棄物の受入による影響は見受けられませんでした。

また、処理を行った焼却工場の存在する此花区役所、同保健福祉センター、此花区医師会に確認をしましたが、処理中においても、その後においても、作中に表現のある「大阪で受け入れたガレキを処理する焼却場の近くに住む多数の住民に眼や呼吸器系の症状が出ている」というような状況はございませんでした。

「美味しんぼ 福島の真実編」抗議相次ぐ 「科学的にありえない」

産経新聞 5月13日(火)

京都医療科学大学の遠藤啓吾学長(68)=放射線医学=の話「低線量被曝が原因で鼻血が出ることは、科学的にはありえない。大量被曝した場合は血小板が減少するため、血が止まりにくく、鼻血が出やすくなるが、血小板が減るのは(がんの死亡リスク上昇が確認されている100ミリシーベルトの10倍にあたる)1千ミリシーベルト以上の被曝をした場合であり、それ以下の被曝では影響がない。住民も福島第1原発で働く作業員も、事故で1千ミリシーベルトを超える被曝をした人はいない。住民の被曝線量は大半が10ミリシーベルト以下。原発作業員の中に、白血球や血小板の数値に異常がある人がいるとは聞いていない。もし低線量被曝の影響で鼻血が出るのだとしたら、一般の人々より被曝線量の高い放射線技師や宇宙飛行士は鼻血が止まらないことになる。福島の人たちは過剰な不安を抱くことなく、安心して生活してほしい」

2014年5月14日、国際宇宙ステーション(ISS)で日本人初の船長を務めた若田光一さん(50)らを乗せたロシアの宇宙船「ソユーズ」がモスクワ時間14日未明、ISSから離脱。地球に向け降下を始め、同午前5時58分(日本時間同10時58分)、カザフスタンの草原に着陸し、無事帰還した。

産経新聞 5月15日

産経新聞 2014年5月13日

さらに大阪でがれき処理の影響も大きいとあり、これに対して大阪府と大阪市は、「風評被害を招き、ひいては平穏で安寧な市民生活を脅かす恐れのある極めて不適切な表現」であると、平成26年5月12日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ掲載の「美味しんぼ」の記載について、5月9日に続いて5月12日付で厳重な抗議をしました。

放射線と鼻血の因果関係についてマンガでは、「まだ医学界に異論はありますが、鼻血や強い疲労感などその影響は十分考えられます」と書かれています。この表現は明確に断定しているのではなく、可能性を示しているものです。

マスコミで取り上げられるページの左に興味深い図があります。この中で、なぜ放射線が人体に良くないかが解説されています。

週刊ビッグコミックスピリッツ No.24 2014年5月26日号

成人の水分量は60~65%ですが、放射線は水の分子を切断して毒性の強いラジカルを発生させます。俗に言う「活性酸素」の一種です。

同様の説明が、活性酸素により「DNAが傷つき、細胞ががん化する」と科学誌にあります。

月刊ニュートン 2012年12月号

ですから、水酸基(・OH)を取り除けば、放射線による影響を減らすことができます。実際にアメリカ航空宇宙局(NASA)では、宇宙飛行中の放射線で誘発される酸化ストレスを軽減する方法として、2010年9月に「宇宙飛行士が受ける潜在的な放射線または有害事象の影響を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高い」との見解を発表しています。

・NASAが宇宙の放射線障害予防に水素が有効とする可能性を発表

週刊ビッグコミックスピリッツ『美味しんぼ』に関する抗議文(大阪府・大阪市)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理において受入対象としている廃棄物は、放射性セシウム濃度が100ベクレル/㎏以下のもので、科学的にも安全に処理できることが確認されているものであり、廃棄物処理法の規制を遵守することにより、適正に処理ができるものです。

大阪府、大阪市といたしましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理について、国からの要請や岩手県からの要請を受け、岩手県宮古地区の災害廃棄物を受入れることとし、平成24年11月29日、30日の試験処理による安全性確認のうえ、平成25年1月23日から9月10日まで本格処理を行い、処理期間中や処理後においても、放射能濃度や空間放射線量率、その他必要な項目について十分な測定を行い、その結果は府市ホームページにおいて公表しておりますが、測定結果は、全て受け入れの前後で変化はなく、大幅に基準値を下回るもので、安全に処理していることを確認しており、災害廃棄物の受入による影響は見受けられませんでした。

また、処理を行った焼却工場の存在する此花区役所、同保健福祉センター、此花区医師会に確認をしましたが、処理中においても、その後においても、作中に表現のある「大阪で受け入れたガレキを処理する焼却場の近くに住む多数の住民に眼や呼吸器系の症状が出ている」というような状況はございませんでした。

「美味しんぼ 福島の真実編」抗議相次ぐ 「科学的にありえない」

産経新聞 5月13日(火)

京都医療科学大学の遠藤啓吾学長(68)=放射線医学=の話「低線量被曝が原因で鼻血が出ることは、科学的にはありえない。大量被曝した場合は血小板が減少するため、血が止まりにくく、鼻血が出やすくなるが、血小板が減るのは(がんの死亡リスク上昇が確認されている100ミリシーベルトの10倍にあたる)1千ミリシーベルト以上の被曝をした場合であり、それ以下の被曝では影響がない。住民も福島第1原発で働く作業員も、事故で1千ミリシーベルトを超える被曝をした人はいない。住民の被曝線量は大半が10ミリシーベルト以下。原発作業員の中に、白血球や血小板の数値に異常がある人がいるとは聞いていない。もし低線量被曝の影響で鼻血が出るのだとしたら、一般の人々より被曝線量の高い放射線技師や宇宙飛行士は鼻血が止まらないことになる。福島の人たちは過剰な不安を抱くことなく、安心して生活してほしい」

2014年5月14日、国際宇宙ステーション(ISS)で日本人初の船長を務めた若田光一さん(50)らを乗せたロシアの宇宙船「ソユーズ」がモスクワ時間14日未明、ISSから離脱。地球に向け降下を始め、同午前5時58分(日本時間同10時58分)、カザフスタンの草原に着陸し、無事帰還した。

産経新聞 5月15日

2014年05月03日

健康食品”変わる表示”2014年5月2日放送 NHK総合

首都圏ネットワーク

特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。

一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。

特集 健康食品 “変わる表示”

史上規模が1兆2000億円とも言われる、健康食品。来年の春から、“骨を丈夫にする”、“心臓の健康を維持する”といった、身体にどのように機能するかを示した表示が可能になる。新しい制度で、国は「国民が自分に合った製品を選ぶことができるようになる」としていて消費者庁の案なども出された。スタジオで、科学文化部の藤谷萌絵が解説。機能の表示は企業責任で科学的根拠を示せれば可能になる見込みである。

一方、健康食品のウソの広告や誇大な広告のトラブルが後を絶たないことから、消費者団体から懸念の声も上がっている。消費者団体連絡会・河野康子事務局長は「何か被害があった時には消費者も救済されるくらいしっかりした制度設計をしてほしい」と話した。新しい制度は運用開始来年3月を予定。

2014年04月18日

認知症「はいかい」で行方不明1万人

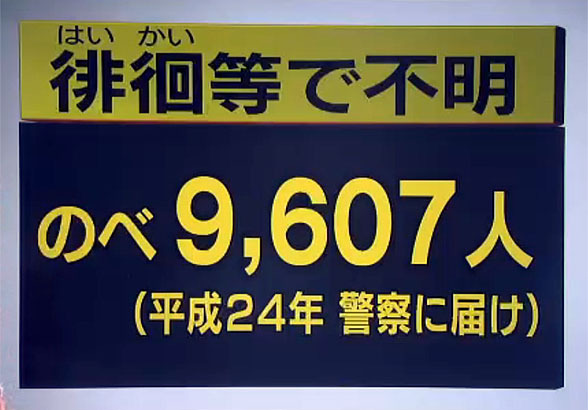

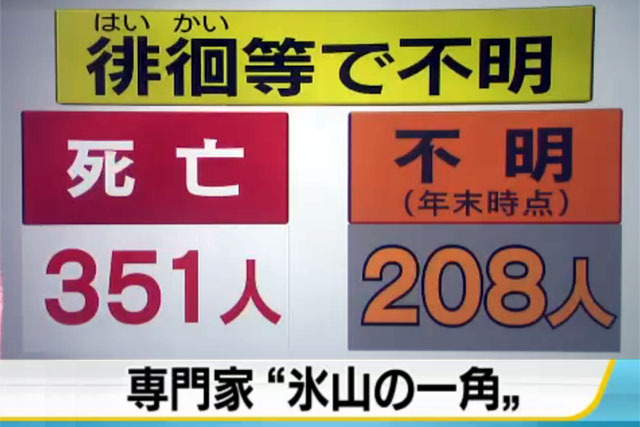

NHKは、ことし2月、おととし1年間に認知症やその疑いがある人が「はいかい」などで行方不明になったケースについて全国の警察本部を対象にアンケート調査を行いました。

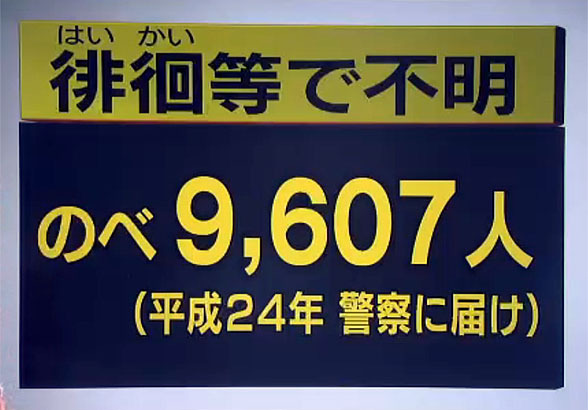

その結果、行方不明になったとして警察に届けられた人は全国で延べ9607人に上ることが分かりました。

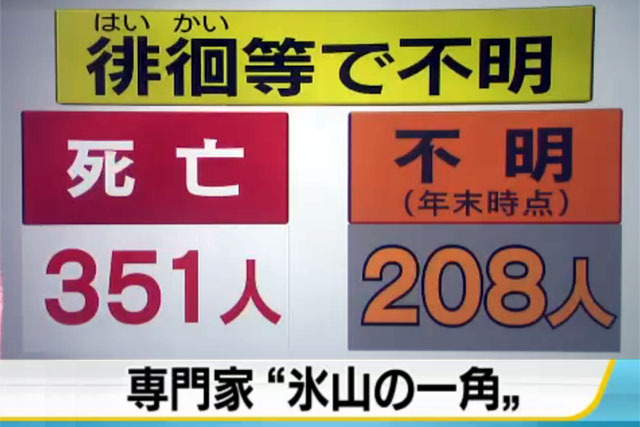

このうち、川に転落したり交通事故にあったりして死亡が確認された人は351人に上りました。

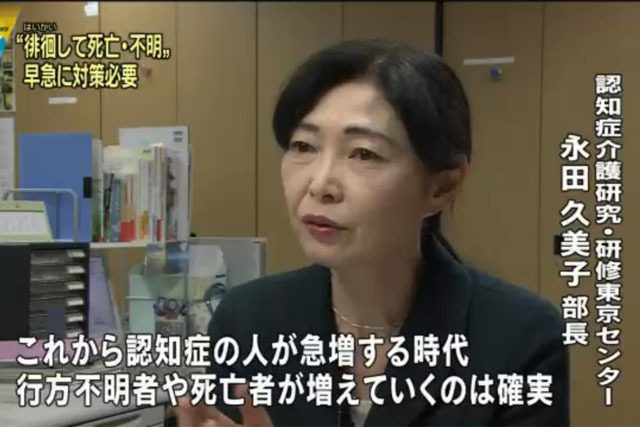

こうした実態が明らかになるのは初めてで、認知症の問題に詳しい認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子部長は「今回明らかになったのはまだまだ氷山の一角で、今後、認知症による高齢者は増え『はいかい』の問題はより深刻化していくことが予想される。国は、正確な実態を把握するとともに詳しい分析を行って、有効な対策を打ち出していく必要がある」と話しています。

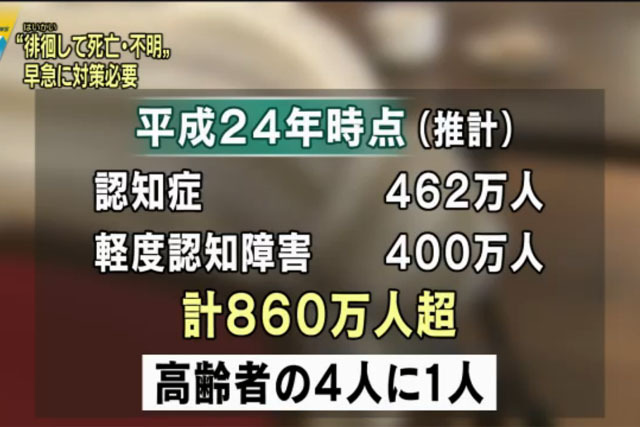

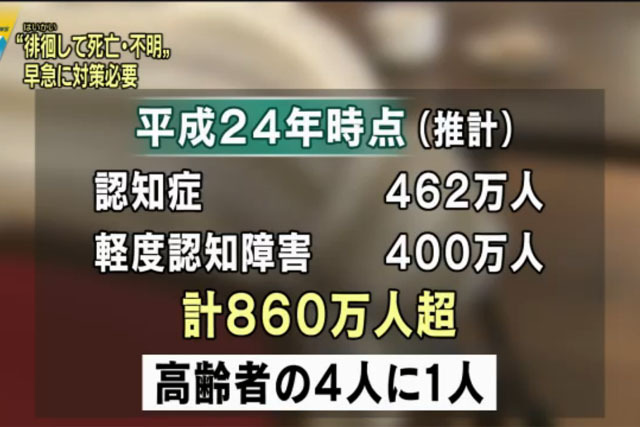

厚生労働省の研究班によりますと、国内の認知症の高齢者はおととしの時点で462万人に上り、高齢者の15%に達すると推計されています。

また、認知症の予備軍とされる「軽度認知障害」の高齢者は400万人に上ると推計され、国内の認知症とその予備軍の高齢者は合わせて860万人余り、高齢者の4人に1人に上っています。

高齢化が進むにつれて今後も増え続けると予測されていて、来年には345万人、6年後には410万人、団塊の世代が75歳を迎える11年後、2025年には470万人に増加する見通しです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140416/k10013796771000.html

その結果、行方不明になったとして警察に届けられた人は全国で延べ9607人に上ることが分かりました。

このうち、川に転落したり交通事故にあったりして死亡が確認された人は351人に上りました。

こうした実態が明らかになるのは初めてで、認知症の問題に詳しい認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子部長は「今回明らかになったのはまだまだ氷山の一角で、今後、認知症による高齢者は増え『はいかい』の問題はより深刻化していくことが予想される。国は、正確な実態を把握するとともに詳しい分析を行って、有効な対策を打ち出していく必要がある」と話しています。

厚生労働省の研究班によりますと、国内の認知症の高齢者はおととしの時点で462万人に上り、高齢者の15%に達すると推計されています。

また、認知症の予備軍とされる「軽度認知障害」の高齢者は400万人に上ると推計され、国内の認知症とその予備軍の高齢者は合わせて860万人余り、高齢者の4人に1人に上っています。

高齢化が進むにつれて今後も増え続けると予測されていて、来年には345万人、6年後には410万人、団塊の世代が75歳を迎える11年後、2025年には470万人に増加する見通しです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140416/k10013796771000.html

2014年04月09日

ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」

日本最大のウェルネスリゾート・ハウステンボスで認知症セミナーが開催されました。認知症予防に効果が期待できる有酸素ウォーキングやリズミック体操などの体験プログラムも実施され、3月2日は満席の約60名ほどが聴講しました。

認知症予防研究の第一人者による特別講義の概要は以下の通りです。

■認知症は予防できる

田平武 (たびらたけし)氏

順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長

日本では認知症の7割がアルツハイマー病で、発病の20年前から始まっています。治療薬があるものの改善することは難しく、現状では進行をとどめることしかできません。

したがって「なってからでは遅い」ので、予防に努めることが大切です。大きな危険因子として老化があります。時間的経過の加齢は万人に平等ですが、老化は個人差があります。日常生活の食事と運動によって、老化を遅らせることができます。加齢は避けられませんが、老化はコントロールできます。これがアンチエイジングです。

体を良く動かし、何事にも興味を持って積極的な生活をする。中ぐらいの運動をよくした人は軽度認知障害(MCI)が少ないことが統計的にわかっています。また、ワシントン州の日系人を10年間追跡したところ、果物や野菜ジュースがアルツハイマー病のリスクを下げることがわかりました。フランスのボルドー地域の調査で、魚をまったく食べない人は、1日に1回以上食べる人より5.3倍もアルツハイマー病になりやすくなります。

ビタミンEをよく摂る人は、アルツハイマー病になる危険率が、1/2から1/3に下がります。

最後に、ストレスがアルツハイマー病の大きな要因になるので、自分自身でコントロールすることが大切です。

・笑うこと

・気分転換すること

・心身一如につとめること

・手っ取り早くは呼吸法

■アルツハイマー予防の最前線

- 認知症は改善できる -

長谷川亨(はせがわとおる)氏

佐賀女子短期大学名誉教授、医学博士

株式会社MRD研究所 代表取締役

近年のアルツハイマー病研究は、脳にアミロイドと呼ばれる老人班が増えることに注目して、世界の有力な製薬会社は巨額の研究費を投じて、アミロイド仮説に基づいた治療薬やワクチンの開発、臨床試験を行いました。

しかし2008年に米国シカゴで開催されたアルツハイマー病国際会議で、臨床試験の失敗が報告されたのです。「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」。そればかりか、悪化する例も出たのです。

私と田平先生もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」が揺らぎだしたのです。

そこで私たちは別のアプローチを試みました。血液中のホモシステイン酸濃度と、認知機能の指標となるMMSEスコアに相関があることを突き止めました。さらにホモシステイン酸が血液中から尿に排出される人ほど認知機能の回復が見られました。

問題は血液中のホモシステイン酸をどう下げるかです。いくつかの食品で認知症が改善することがわかっています。さらに水素に還元作用がある論文に注目して、これらをブレンドした水素ブレインフード(HBF)を開発しました。

これをある特養施設に協力いただいて試したところ、重症患者の認知機能が改善してきました。また別の例では、ほぼ植物状態で入院していた若年性アルツハイマー病の患者が、水素サプリと水素ブレインフードを食べて数カ月したら、話しができ、意思を伝えられるようにまでなりました。

ほかにも認知機能の変化についてN式老年者用精神状態尺度(NMスケール)で評価したところ、50名のうち多くの人に改善が見られました。

年をとっても自分の家族を認識できて、会話ができる。自分の家で家族と共に静かに余生を送れることで、本人も家族も満足をえられます。認知症は予防もできるし、改善もできる可能性があるので希望を持っていただきたい。

■水素の可能性

若山利文氏

水素は元素周期表の一番目にあり、最も小さい物質です。体内で活性酸素は、肉体を老化させ、さまざまな病気の原因にもなります。なかでも一番の悪玉活性酸素である『ヒドロキシルラジカル』に水素は反応して、体内で無害な水に変化します。

水素は小さいので細胞そのものに染み込みます。ですから血液脳関門によって薬などが到達しにくい脳にも入っていきます。そうした先で活性酸素を除去するので、さまざまな生理効果が臨床報告されています。

昨年9月に、第9回認知症サプリメント研究会で『水素ブレインフード』が発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されています。予防にはもちろん改善した事例が長谷川先生より報告されました。

わりとよく知られるようになった水素水も良いのですが、水には1.6ppmしか水素は存在できません。その点、サンゴカルシウムを焼成して水素を閉じ込めると、体内の水分と反応して水素が発生します。ちょうどマラソン選手のように長い間ずうっと体内で水素を発生し続けるのが強みです。たとえば眠っている間は水素水を飲み続けることは出来ませんが、水素サプリメントだと、体内に水素が存在し続けることができます。

今後も水素の研究が進み、みなさんの健康に役立てればと願います。

[主催] ハウステンボス

[協賛] TBソアラメディカル

ハウステンボス認知症セミナー

佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスでは、医療と観光を組み合わせた新しいツアーでの観光客の招致を進めようと、2月28日、初めて認知症の予防について学べるセミナーを開きました。

ハウステンボスでは、従来型の観光に加え、東洋医学と西洋医学を合わせた医療を提供する「医療観光」の事業を展開し国の内外からの観光客の誘致を進めています。

きょうはこの事業の一環として初めて、認知症の予防をテーマとした4つのセミナーが開かれました。

このうち、認知症の予防に効果があるとされるリズムを取りながら体を動かす体操のセミナーでは、参加者たちが健康運動指導士の手ほどきで手足の筋肉を伸ばし心地よさそうに体をほぐしていました。

また、有酸素ウォーキングというセミナーでは、参加者が両足を拳ほどの間隔で開いてかかとからまっすぐ前に踏み出すという正しい歩き方を講師から教えてもらいながらリラックスしたひとときを過ごしていました。

福岡市から参加した60代の主婦は「ハウステンボスの年間会員になっていて、内容が良さそうので参加しました」と話していました。

初回の認知症予防セミナーは、3月6日まで開かれます。

ハウステンボスの高田孝太郎執行役員は「病気を防ぐ医療をテーマパークでのホテルの滞在と組み合わせることで観光客の増加につなげていきたい」と話しています。

NHK長崎 02月28日

http://www.nhk.or.jp/nagasaki/lnews/5035194181.html

【PDFダウンロード】

認知症予防研究の第一人者による特別講義の概要は以下の通りです。

■認知症は予防できる

田平武 (たびらたけし)氏

順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長

日本では認知症の7割がアルツハイマー病で、発病の20年前から始まっています。治療薬があるものの改善することは難しく、現状では進行をとどめることしかできません。

したがって「なってからでは遅い」ので、予防に努めることが大切です。大きな危険因子として老化があります。時間的経過の加齢は万人に平等ですが、老化は個人差があります。日常生活の食事と運動によって、老化を遅らせることができます。加齢は避けられませんが、老化はコントロールできます。これがアンチエイジングです。

体を良く動かし、何事にも興味を持って積極的な生活をする。中ぐらいの運動をよくした人は軽度認知障害(MCI)が少ないことが統計的にわかっています。また、ワシントン州の日系人を10年間追跡したところ、果物や野菜ジュースがアルツハイマー病のリスクを下げることがわかりました。フランスのボルドー地域の調査で、魚をまったく食べない人は、1日に1回以上食べる人より5.3倍もアルツハイマー病になりやすくなります。

ビタミンEをよく摂る人は、アルツハイマー病になる危険率が、1/2から1/3に下がります。

最後に、ストレスがアルツハイマー病の大きな要因になるので、自分自身でコントロールすることが大切です。

・笑うこと

・気分転換すること

・心身一如につとめること

・手っ取り早くは呼吸法

■アルツハイマー予防の最前線

- 認知症は改善できる -

長谷川亨(はせがわとおる)氏

佐賀女子短期大学名誉教授、医学博士

株式会社MRD研究所 代表取締役

近年のアルツハイマー病研究は、脳にアミロイドと呼ばれる老人班が増えることに注目して、世界の有力な製薬会社は巨額の研究費を投じて、アミロイド仮説に基づいた治療薬やワクチンの開発、臨床試験を行いました。

しかし2008年に米国シカゴで開催されたアルツハイマー病国際会議で、臨床試験の失敗が報告されたのです。「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」。そればかりか、悪化する例も出たのです。

私と田平先生もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」が揺らぎだしたのです。

そこで私たちは別のアプローチを試みました。血液中のホモシステイン酸濃度と、認知機能の指標となるMMSEスコアに相関があることを突き止めました。さらにホモシステイン酸が血液中から尿に排出される人ほど認知機能の回復が見られました。

問題は血液中のホモシステイン酸をどう下げるかです。いくつかの食品で認知症が改善することがわかっています。さらに水素に還元作用がある論文に注目して、これらをブレンドした水素ブレインフード(HBF)を開発しました。

これをある特養施設に協力いただいて試したところ、重症患者の認知機能が改善してきました。また別の例では、ほぼ植物状態で入院していた若年性アルツハイマー病の患者が、水素サプリと水素ブレインフードを食べて数カ月したら、話しができ、意思を伝えられるようにまでなりました。

ほかにも認知機能の変化についてN式老年者用精神状態尺度(NMスケール)で評価したところ、50名のうち多くの人に改善が見られました。

年をとっても自分の家族を認識できて、会話ができる。自分の家で家族と共に静かに余生を送れることで、本人も家族も満足をえられます。認知症は予防もできるし、改善もできる可能性があるので希望を持っていただきたい。

■水素の可能性

若山利文氏

水素は元素周期表の一番目にあり、最も小さい物質です。体内で活性酸素は、肉体を老化させ、さまざまな病気の原因にもなります。なかでも一番の悪玉活性酸素である『ヒドロキシルラジカル』に水素は反応して、体内で無害な水に変化します。

水素は小さいので細胞そのものに染み込みます。ですから血液脳関門によって薬などが到達しにくい脳にも入っていきます。そうした先で活性酸素を除去するので、さまざまな生理効果が臨床報告されています。

昨年9月に、第9回認知症サプリメント研究会で『水素ブレインフード』が発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されています。予防にはもちろん改善した事例が長谷川先生より報告されました。

わりとよく知られるようになった水素水も良いのですが、水には1.6ppmしか水素は存在できません。その点、サンゴカルシウムを焼成して水素を閉じ込めると、体内の水分と反応して水素が発生します。ちょうどマラソン選手のように長い間ずうっと体内で水素を発生し続けるのが強みです。たとえば眠っている間は水素水を飲み続けることは出来ませんが、水素サプリメントだと、体内に水素が存在し続けることができます。

今後も水素の研究が進み、みなさんの健康に役立てればと願います。

[主催] ハウステンボス

[協賛] TBソアラメディカル

ハウステンボス認知症セミナー

佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスでは、医療と観光を組み合わせた新しいツアーでの観光客の招致を進めようと、2月28日、初めて認知症の予防について学べるセミナーを開きました。

ハウステンボスでは、従来型の観光に加え、東洋医学と西洋医学を合わせた医療を提供する「医療観光」の事業を展開し国の内外からの観光客の誘致を進めています。

きょうはこの事業の一環として初めて、認知症の予防をテーマとした4つのセミナーが開かれました。

このうち、認知症の予防に効果があるとされるリズムを取りながら体を動かす体操のセミナーでは、参加者たちが健康運動指導士の手ほどきで手足の筋肉を伸ばし心地よさそうに体をほぐしていました。

また、有酸素ウォーキングというセミナーでは、参加者が両足を拳ほどの間隔で開いてかかとからまっすぐ前に踏み出すという正しい歩き方を講師から教えてもらいながらリラックスしたひとときを過ごしていました。

福岡市から参加した60代の主婦は「ハウステンボスの年間会員になっていて、内容が良さそうので参加しました」と話していました。

初回の認知症予防セミナーは、3月6日まで開かれます。

ハウステンボスの高田孝太郎執行役員は「病気を防ぐ医療をテーマパークでのホテルの滞在と組み合わせることで観光客の増加につなげていきたい」と話しています。

NHK長崎 02月28日

http://www.nhk.or.jp/nagasaki/lnews/5035194181.html

【PDFダウンロード】

2014年03月30日

ハイパーソニック・サウンドを体感する

3月30日、放送大学 文京学習センターでハイパーソニックのレクチャー&デモンストレーションを聴いてきました。

内閣府/日本学術振興会 最先端・次世代研究開発支援プログラム(NEXT)で「ハイパーソニック・エフェクトを応用した健康・快適なメディア情報環境の構築」の成果報告会です。前半はデジタルメディア評論家の麻倉怜士氏による「ハイレゾ音響とハイパーソニック・エフェクト」でした。

昨年からハイレゾが急速に普及してきました。ハイレゾ対応のウォークマンは二ヶ月待ち、新発売のAK240、イギリスのDAコンバータ「Hugo」(ヒューゴ)は20万円を超える価格でも大人気です。ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo musicでも、ポピュラーやアニメソングがランキング入りするように、客層が広がりつつあります。今年に入って、CD新譜と同時に配信するようになりました。

ハイレゾ配信を後押ししたのは、DRM(著作権保護仕様、俗に言うコピーガード)がなくなって、ユーザーがPCやスマートフォン、ハードディスクなどあらゆるシーンで使えるようになったことがあります。ただしDRM無しで無制限にコピーできないよう、罰則規定も強化されてユーザーの自己責任を問われるようになりました。

ハイレゾは、音そのもののよさもさることながら、特に空気感が出せるのが特徴です。実際にmp3,CD,ハイレゾの比較、さらにリニアPCMとDSDの比較も実演しました。

ハイパーソニック・エフェクトとは、可聴域上限をこえる高複雑性超高周波を含む音が、脳幹・視床・視床下部からなる脳の最高中枢<基幹脳>の活動を劇的に高め、環境適応や生体防御を司り健康と深く関わる<自律神経系・内分泌系・免疫系>、そして美しさ快さを司り感性や芸術と深く関わる脳の<報酬系>の活動を連携して向上させる効果の総称

「日本学術振興会の最先端・次世代研究開発支援プログラム」研究課題の概要より

後半は、放送大学教養学部の仁科エミ教授による「ハイパーソニック・エフェクトが拓くメディアの新しい可能性」です。

超高周波を含むガムランの録音で、このスピーカーを実際に比較試聴しました。聞こえない超高周波が、可聴帯域の低域が豊かに聞こえるのを感じました。これはおそらく感覚に与える影響で、測定器が判別できる差異ではありません。

私がかつてどの講演でも経験したことがなかったのが、バックグラウンドに流れる環境音です。講演の冒頭から、ボルネオの熱帯雨林で録音した鳥や虫の声を含む環境音をバックグラウンドで流していました。普通なら話し声に別の音を流したら聞き取りにくいノイズとなるのに、この場合はその環境音が途切れて静けさのほうが、かえって違和感があります。今回開発したスピーカーあってこその効果音といえます。

超高周波を再生する在来のスーパーツイータは、80kHz 以上の帯域の再生に限界がある上に指向性が狭隘で、周波数特性の平坦性にも乏しく、大きく重い。そこで、100kHz 超まで平坦な再生特性をもち、小さく軽く、指向性が広く、将来的に安価に供給しうる新原理のセラミックス・アクチュエータを開発した。これを搭載して150kHz超まで再生可能なスピーカシステムを開発した。

「最先端・次世代研究開発支援プログラム;NEXT研究」研究紹介ポスターより

20kHzを超える周波数を含むガムランの録音を聞いたときの脳波の変化を比較しました。

使用した音源

可聴域をこえる高周波成分による脳波α波ポテンシャルの増大

高周波成分によって活性化される基幹脳ネットワーク

可聴域をこえる高周波成分の付加・除外による脳波α波ポテンシャルの時間変化

【図は「平成17年度ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調査研究報告書」より】

可聴帯域の音は、瞬時に聞こえるか否かが分かります。それに対して、高周波成分によって脳が活性化され出現するα波は、タイムラグがあります。

人類は誕生以来長い間、森林とともに暮らしていました。ジャワ島とボルネオ島の森林環境音には100kHz付近までの音が含まれているのに対して、都市の環境音には20kHz以上の音はありません。室内となると、さらに高い周波数が少なくなっています。仁科教授は、これを「情報的な栄養失調」と表現していました。

質疑応答で、医療関係者が認知症患者の治療に使えないかと質問をしていました。加齢とともに聴覚が低下し、日常生活や会話が不自由になり、なかには寝たきりになった人に対して、全身皮膚から伝えられる刺激が認知症改善のきっかけにならないかという提案でした。現在のところ、実証していませんが、今後は応用の可能性があります。

CDを前提にしたデジタル録音は、機器の仕様で20kHz以上を含まないのに対して、高音質で収録したアナログ録音は、超高周波を含む音源がレコード会社に保管されています。こうした音源こそハイレゾに相応しいコンテンツで、今後は配信サービスで手に入るかもしれません。ハイパーソニックの効果が多方面で実証され、ハードウェアの普及とともに、初めから超広域を含むソースが充実していくことでしょう。

CDのフォーマット策定にかかわった大手電機メーカーの元関係者が、可聴帯域外の超高周波について次のようにコメントしています。

そのころ、ガムラン音楽を録音して脳波を測定すると、生を聞いた時と明らかに違うという実験結果が発表された。どうやら、20KHzで周波数を切っている影響らしい、というのだ。マスコミに「どうですか」と聞かれた私は「それは大いにありうる話です」と答えて、広報部からおこられた。「自分で発明したCDを否定するのですか!」と。

私は、正直に自分の見解を述べただけだ。人間は意識で検知できる範囲を超えた知覚がある。それをサブリミナルという。「聞こえますか、聞こえませんか」という調べ方をすれば、20KHzが限界だ。ところが、意識できない周波数領域の影響は確かに受けているのだ。これは視覚などのあらゆる知覚にあてはまる。 facebookより

【関連記事】

ステレオサウンド オンライン

音は身体全体で感じている:大橋 力×中村桂子

【関連書籍】

http://www.amazon.co.jp/dp/4000223674/

内閣府/日本学術振興会 最先端・次世代研究開発支援プログラム(NEXT)で「ハイパーソニック・エフェクトを応用した健康・快適なメディア情報環境の構築」の成果報告会です。前半はデジタルメディア評論家の麻倉怜士氏による「ハイレゾ音響とハイパーソニック・エフェクト」でした。

昨年からハイレゾが急速に普及してきました。ハイレゾ対応のウォークマンは二ヶ月待ち、新発売のAK240、イギリスのDAコンバータ「Hugo」(ヒューゴ)は20万円を超える価格でも大人気です。ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo musicでも、ポピュラーやアニメソングがランキング入りするように、客層が広がりつつあります。今年に入って、CD新譜と同時に配信するようになりました。

ハイレゾ配信を後押ししたのは、DRM(著作権保護仕様、俗に言うコピーガード)がなくなって、ユーザーがPCやスマートフォン、ハードディスクなどあらゆるシーンで使えるようになったことがあります。ただしDRM無しで無制限にコピーできないよう、罰則規定も強化されてユーザーの自己責任を問われるようになりました。

ハイレゾは、音そのもののよさもさることながら、特に空気感が出せるのが特徴です。実際にmp3,CD,ハイレゾの比較、さらにリニアPCMとDSDの比較も実演しました。

ハイパーソニック・エフェクトとは、可聴域上限をこえる高複雑性超高周波を含む音が、脳幹・視床・視床下部からなる脳の最高中枢<基幹脳>の活動を劇的に高め、環境適応や生体防御を司り健康と深く関わる<自律神経系・内分泌系・免疫系>、そして美しさ快さを司り感性や芸術と深く関わる脳の<報酬系>の活動を連携して向上させる効果の総称

「日本学術振興会の最先端・次世代研究開発支援プログラム」研究課題の概要より

後半は、放送大学教養学部の仁科エミ教授による「ハイパーソニック・エフェクトが拓くメディアの新しい可能性」です。

超高周波を含むガムランの録音で、このスピーカーを実際に比較試聴しました。聞こえない超高周波が、可聴帯域の低域が豊かに聞こえるのを感じました。これはおそらく感覚に与える影響で、測定器が判別できる差異ではありません。

私がかつてどの講演でも経験したことがなかったのが、バックグラウンドに流れる環境音です。講演の冒頭から、ボルネオの熱帯雨林で録音した鳥や虫の声を含む環境音をバックグラウンドで流していました。普通なら話し声に別の音を流したら聞き取りにくいノイズとなるのに、この場合はその環境音が途切れて静けさのほうが、かえって違和感があります。今回開発したスピーカーあってこその効果音といえます。

超高周波を再生する在来のスーパーツイータは、80kHz 以上の帯域の再生に限界がある上に指向性が狭隘で、周波数特性の平坦性にも乏しく、大きく重い。そこで、100kHz 超まで平坦な再生特性をもち、小さく軽く、指向性が広く、将来的に安価に供給しうる新原理のセラミックス・アクチュエータを開発した。これを搭載して150kHz超まで再生可能なスピーカシステムを開発した。

「最先端・次世代研究開発支援プログラム;NEXT研究」研究紹介ポスターより

20kHzを超える周波数を含むガムランの録音を聞いたときの脳波の変化を比較しました。

使用した音源

可聴域をこえる高周波成分による脳波α波ポテンシャルの増大

高周波成分によって活性化される基幹脳ネットワーク

可聴域をこえる高周波成分の付加・除外による脳波α波ポテンシャルの時間変化

【図は「平成17年度ハイパーソニックデジタル音響システムに関する調査研究報告書」より】

可聴帯域の音は、瞬時に聞こえるか否かが分かります。それに対して、高周波成分によって脳が活性化され出現するα波は、タイムラグがあります。

人類は誕生以来長い間、森林とともに暮らしていました。ジャワ島とボルネオ島の森林環境音には100kHz付近までの音が含まれているのに対して、都市の環境音には20kHz以上の音はありません。室内となると、さらに高い周波数が少なくなっています。仁科教授は、これを「情報的な栄養失調」と表現していました。

質疑応答で、医療関係者が認知症患者の治療に使えないかと質問をしていました。加齢とともに聴覚が低下し、日常生活や会話が不自由になり、なかには寝たきりになった人に対して、全身皮膚から伝えられる刺激が認知症改善のきっかけにならないかという提案でした。現在のところ、実証していませんが、今後は応用の可能性があります。

CDを前提にしたデジタル録音は、機器の仕様で20kHz以上を含まないのに対して、高音質で収録したアナログ録音は、超高周波を含む音源がレコード会社に保管されています。こうした音源こそハイレゾに相応しいコンテンツで、今後は配信サービスで手に入るかもしれません。ハイパーソニックの効果が多方面で実証され、ハードウェアの普及とともに、初めから超広域を含むソースが充実していくことでしょう。

CDのフォーマット策定にかかわった大手電機メーカーの元関係者が、可聴帯域外の超高周波について次のようにコメントしています。

そのころ、ガムラン音楽を録音して脳波を測定すると、生を聞いた時と明らかに違うという実験結果が発表された。どうやら、20KHzで周波数を切っている影響らしい、というのだ。マスコミに「どうですか」と聞かれた私は「それは大いにありうる話です」と答えて、広報部からおこられた。「自分で発明したCDを否定するのですか!」と。

私は、正直に自分の見解を述べただけだ。人間は意識で検知できる範囲を超えた知覚がある。それをサブリミナルという。「聞こえますか、聞こえませんか」という調べ方をすれば、20KHzが限界だ。ところが、意識できない周波数領域の影響は確かに受けているのだ。これは視覚などのあらゆる知覚にあてはまる。 facebookより

【関連記事】

ステレオサウンド オンライン

音は身体全体で感じている:大橋 力×中村桂子

【関連書籍】

http://www.amazon.co.jp/dp/4000223674/

2014年03月18日

市場規模200億円到達の水素商材

市場規模200億円到達の水素商材

今期の市場、急伸の予感

2013年度の市場規模が200億円の大台に到達した水素商材。昨秋の調査以降の動向について、今回本紙の追取材で、2014年の市場は、飛躍的な伸びが予想されることが分かった。健康・美容業界で、“水素”という素材が定番化するとの期待も。背景には、水素の効果に対する消費者の認知向上に伴う水素商材の販路拡大、新規ユーザー開拓の成功、有力企業の新規参入-などがある。さらに海外輸出も活発化しており、水素商材のグローバルな展開にも期待が持てる。

200億円市場への3大要因とは

本紙では昨秋、水素商材の取扱メーカー約100社を対象に、取材およびアンケート調査を実施。回答のあった35社の2013年度の売上高を合算した結果、180億円(前年比109%)となり、市場全体では200億円に到達したことを報じた(1506号)。

今回、本紙では昨秋以降の動向について、改めて各社への取材およびアンケート調査を実施、2014年の水素商材の市場が飛躍的に伸長する可能性がうかがえた。伸長の3大要因は、①一般流通への販路拡大、②新規ユーザーの開拓の成功、③有力企業の市場参入。

①では、これまで水素商材はネットワークビジネスや訪販・宣講販などクローズド・マーケットでの流通が多かったが、昨年来、通販での売上が伸長しているほか、店舗での流通が増えている。ドラッグストアや薬局・薬店、コンビニ、百貨店、バラエティショップ、スーパー、量販店、書店などが、アルミパウチやアルミボトル缶に充填された水素水、水素サプリメント、水素スティックなど関連商材を積極的に採用、家電量販店や電器店でも複数ブランドの水素水生成器を取り扱い始めている。さらに、ドン・キホーテなど大手量販店がPB商品の販売にも乗り出している。店舗販売でヒットしているとの話はまだ聞かれないが、一般消費者の目に留まる機会が大幅に増えることで、今後、水素に対する消費者の関心が高まることが期待される。

②では、容器入り水素水の復活が挙げられる。数年前は生産から撤退する工場も複数見られたが、昨年は新工場を建設して新規参入するメーカー、生産ラインを増強するメーカーが増えた。背景には、ここ1、2年テレビや雑誌が水素の健康や美容、アンチエイジング効果を特集する機会、有名人がプログなどで紹介する機会が増えていることがある。こうした中、新規ユーザーにとってネット通販等で簡単に購入できる容器入りの水素水が、身近なアイテムとして受け入れられているようだ。実際、調査に回答した水素水の充填工場や販売メーカー各社の売上高の対前年増減率は平均で150%、なかには200%という回答もみられた。

③では、従来の水素商材の専門メーカーに加えて、健康家族や協和など、健食・サプリメントの有力通販企業が、水素水など関連商材をラインアップに加えていること。通販企業以外にも販売力のある企業が、水素商材の取り扱いに関心を示しており、これら有力企業の新規参入が水素商材市場の拡大にとって追い風となることは間違いない。

こうした動きを受け、2013年の水素商材市場は、従来のヘビーユーザー中心の流れから、新規ユーザー開拓の成功により、裾野が広がり始めた1年だった。

アジア・欧米など、海外輸出も活発化

一方、水素商材市場の2014年の動向は-。今回の調査から各社の売上高予想を見ると、ほとんどの企業が昨年を上回ると予想。増減率についても1ケタの伸びを予想する企業は少なく、ほとんどの企業が2ケタ以上の伸びを予想。なかには、2倍・3倍・4倍と飛躍的な伸びを予想する企業もあり、今年の水素商材市場は、かつてないほどの盛り上がりを見せそうだ。今年は健康・美容業界で、“水素”という素材が定番化するとの期待も。

水素商材はまた、ここ1、2年、国内市場に留まらず、海外市場への輸出も活発化している。今回、海外輸出していると回答した企業に輸出先を聞いた結果、中国、台湾、香港、韓国など東アジアが最も多く、フィリピンやシンガポール、マレーシア、タイなど東南アジア、カナダ、ロシア、ウクライナ、ナイジェリアなど様々な国名が挙がった。水素の有用性に関する論文が国際ジャーナルを賑わせる中、水素商材のグローバルな展開に期待が集まる。

健康産業新聞 第1521号 2014年3月12日

今期の市場、急伸の予感

2013年度の市場規模が200億円の大台に到達した水素商材。昨秋の調査以降の動向について、今回本紙の追取材で、2014年の市場は、飛躍的な伸びが予想されることが分かった。健康・美容業界で、“水素”という素材が定番化するとの期待も。背景には、水素の効果に対する消費者の認知向上に伴う水素商材の販路拡大、新規ユーザー開拓の成功、有力企業の新規参入-などがある。さらに海外輸出も活発化しており、水素商材のグローバルな展開にも期待が持てる。

200億円市場への3大要因とは

本紙では昨秋、水素商材の取扱メーカー約100社を対象に、取材およびアンケート調査を実施。回答のあった35社の2013年度の売上高を合算した結果、180億円(前年比109%)となり、市場全体では200億円に到達したことを報じた(1506号)。

今回、本紙では昨秋以降の動向について、改めて各社への取材およびアンケート調査を実施、2014年の水素商材の市場が飛躍的に伸長する可能性がうかがえた。伸長の3大要因は、①一般流通への販路拡大、②新規ユーザーの開拓の成功、③有力企業の市場参入。

①では、これまで水素商材はネットワークビジネスや訪販・宣講販などクローズド・マーケットでの流通が多かったが、昨年来、通販での売上が伸長しているほか、店舗での流通が増えている。ドラッグストアや薬局・薬店、コンビニ、百貨店、バラエティショップ、スーパー、量販店、書店などが、アルミパウチやアルミボトル缶に充填された水素水、水素サプリメント、水素スティックなど関連商材を積極的に採用、家電量販店や電器店でも複数ブランドの水素水生成器を取り扱い始めている。さらに、ドン・キホーテなど大手量販店がPB商品の販売にも乗り出している。店舗販売でヒットしているとの話はまだ聞かれないが、一般消費者の目に留まる機会が大幅に増えることで、今後、水素に対する消費者の関心が高まることが期待される。

②では、容器入り水素水の復活が挙げられる。数年前は生産から撤退する工場も複数見られたが、昨年は新工場を建設して新規参入するメーカー、生産ラインを増強するメーカーが増えた。背景には、ここ1、2年テレビや雑誌が水素の健康や美容、アンチエイジング効果を特集する機会、有名人がプログなどで紹介する機会が増えていることがある。こうした中、新規ユーザーにとってネット通販等で簡単に購入できる容器入りの水素水が、身近なアイテムとして受け入れられているようだ。実際、調査に回答した水素水の充填工場や販売メーカー各社の売上高の対前年増減率は平均で150%、なかには200%という回答もみられた。

③では、従来の水素商材の専門メーカーに加えて、健康家族や協和など、健食・サプリメントの有力通販企業が、水素水など関連商材をラインアップに加えていること。通販企業以外にも販売力のある企業が、水素商材の取り扱いに関心を示しており、これら有力企業の新規参入が水素商材市場の拡大にとって追い風となることは間違いない。

こうした動きを受け、2013年の水素商材市場は、従来のヘビーユーザー中心の流れから、新規ユーザー開拓の成功により、裾野が広がり始めた1年だった。

アジア・欧米など、海外輸出も活発化

一方、水素商材市場の2014年の動向は-。今回の調査から各社の売上高予想を見ると、ほとんどの企業が昨年を上回ると予想。増減率についても1ケタの伸びを予想する企業は少なく、ほとんどの企業が2ケタ以上の伸びを予想。なかには、2倍・3倍・4倍と飛躍的な伸びを予想する企業もあり、今年の水素商材市場は、かつてないほどの盛り上がりを見せそうだ。今年は健康・美容業界で、“水素”という素材が定番化するとの期待も。

水素商材はまた、ここ1、2年、国内市場に留まらず、海外市場への輸出も活発化している。今回、海外輸出していると回答した企業に輸出先を聞いた結果、中国、台湾、香港、韓国など東アジアが最も多く、フィリピンやシンガポール、マレーシア、タイなど東南アジア、カナダ、ロシア、ウクライナ、ナイジェリアなど様々な国名が挙がった。水素の有用性に関する論文が国際ジャーナルを賑わせる中、水素商材のグローバルな展開に期待が集まる。

健康産業新聞 第1521号 2014年3月12日

2014年03月14日

国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業

健康博覧会2014セミナー/シンポジウム

2014年3月14日

[機能性表示ガイドライン]

国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業

来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。

食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。

主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア

動きだした機能性表示

-最新情報-

内閣府 規制改革会議委員

内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与

大阪府市統合本部 医療戦略参与

大阪大学大学院医学系研究科

森下竜一氏

いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認

特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。

平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)

消費者庁・厚生労働省・農林水産省

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会

(消費者庁 平成25年12月17日)

目的

これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。

検討項目

(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方

(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方

(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方

スケジュール及び今後の進め方

現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。

大きな4分野の構成要素

4本足の椅子のような規則

1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保

2.製造基準-品質の確保

3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること

4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会

主旨

健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。

主な検討事項

・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)

・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方

・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等

(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)

成長戦略第3弾スピーチ

平成25年6月5日

健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。

現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。

アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。

今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。

目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント

「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」

【関連記事】

食品機能性研究の新しい動き

農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里

一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC

http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml

食の安心・安全に関する情報

健康食品の機能性表示について考える

長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)

日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年

http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf

2014年3月14日

[機能性表示ガイドライン]

国の食品機能性表示制度改革と全国の食品産業

来年3月を目途に進む食品の機能性表示制度、一方で全国各地でも食品の機能性に関する新たな制度設計の試みが進み、食品機能性に取り組む20近い地方自治体、経済団体、支援機関による食品地方連絡会が結成されました。

食品機能性表示改革は全国の食品産業にどのような効果をもたらすのでしょうか?政府の司令塔を招き現状をお聞きします。

主催:食品機能性地方連絡会 協賛:UBMメディア

動きだした機能性表示

-最新情報-

内閣府 規制改革会議委員

内閣官房 健康・医療戦略水深本部 戦略参与

大阪府市統合本部 医療戦略参与

大阪大学大学院医学系研究科

森下竜一氏

いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の機能性表示の容認

特定保健用食品、栄養機能食品以外のいわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物について、機能性の表示を容認する新たな方策をそれぞれ検討し、結論を得る。なお、その具体的な方策については、民間が有しているノウハウを活用する観点から、その食品の機能性について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にし、企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示できるものとし、かつ、一定のルールの下で加工食品及び農林水産物それぞれについて、安全性の確保(生産、製造及び品質の管理、健康被害情報の収集)も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討を行う。

平成25年度検討・平成26年度結論・措置(加工食品・農林水産物とも)

消費者庁・厚生労働省・農林水産省

食品の新たな機能性表示制度に関する検討会

(消費者庁 平成25年12月17日)

目的

これらの閣議決定を受け、消費者庁長官のもと「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を開催し、特定保健用食品制度及び栄養機能食品制度を維持しつつ、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、検討を行うこととする。

検討項目

(1)食品の新たな機能性表示制度に係る安全性確保の在り方

(2)食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方

(3)消費者にとって誤認のない食品の機能性表示の方法の在り方

スケジュール及び今後の進め方

現行の食品の機能性表示制度や米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を始めとする海外の食品表示制度の現状等を踏まえ、関係者からのヒアリング等を行いつつ検討を進め、平成26年夏を目途に報告書を取りまとめる。

大きな4分野の構成要素

4本足の椅子のような規則

1.成分や原料の安全性・製品中の成分の安全性の確保

2.製造基準-品質の確保

3.表示とクレーム・表示は正確で真実であり、成分は効果があること

4.有害作用報告-製品の安全性は市販後調査でモニターされている

次世代ヘルスケア協議会

主旨

健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のQOL(生活の豊かさ)の向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するものと考えられます。このため、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として同協議会を設置します。

主な検討事項

・新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備(グレーゾーン解消等)

・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方

・企業、個人等の健康投資を促進するための方策 等

(経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課)

成長戦略第3弾スピーチ

平成25年6月5日

健康食品の機能性表示を、解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る。そのためには、適確な情報が提供されなければならない。当然のことです。

現在は、国から「トクホ」の認定を受けなければ、「強い骨をつくる」といった効果を商品に記載できません。お金も、時間も、かかります。とりわけ中小企業・小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう。

アメリカでは、国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば、商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届出をするだけでよいのです。

今回の解禁は、単に、世界と制度をそろえるだけにとどまりません。農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者にわかりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。

目指すのは、「世界並み」ではありません。むしろ、「世界最先端」です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが安倍内閣の基本方針です。

UBMメディア㈱代表取締役 牧野順一氏のコメント

「やっぱり(製品そのものに)エビデンスがないものは、そうそう(機能性を)言えないんです」

【関連記事】

食品機能性研究の新しい動き

農研機構食品総合研究所 山本(前田)万里

一般財団法人食品分析開発セン ターSUNATEC

http://www.mac.or.jp/mail/131001/02.shtml

食の安心・安全に関する情報

健康食品の機能性表示について考える

長村 洋一(鈴鹿医療科学大学)

日本食品安全協会会報 第8巻 第4号 2013年

http://www.ffcci.jp/information/img/kaiho2_8-4.pdf

2014年03月11日

マイナス水素の力 できるか新素材・室温超伝導

マイナス水素の力 できるか新素材・室温超伝導

朝日新聞 2014年2月10日

原子番号1、元素記号H。数ある元素の中で最も基本的な「水素」について、最近意外なことがわかってきた。特殊な存在と思われていた「マイナスの水素」が、そこそこ安定していて、いろんな物質の中で活躍しているようなのだ。うまく使いこなせば、室温で超伝導になる物質や電気を通すセメントなど、これまでにない新素材がつくれるかもしれない。

100種類以上ある元素を規則正しく並べた周期表。「水兵リーべ僕の船」という語呂合わせで覚えた人も多いだろう。その先頭に来るのが水素。定位置は一番左上だ。

だが、京都大の陰山洋教授(無機化学)は「水素は右上にも置くべきだという考えも出てきた」という。

水索はもともと陽イオンにも陰イオンにもなれるが、化学の授業では、陽イオンになりやすい典型的な元素と習う。「H」の右肩に小さい「+」がある記号で表される「水素イオン」はごくありふれた存在で、水に濃く溶けていると酸性になることでも知られる。

一方、『マイナスの水素』は記号だと「H」に小さい「-」がつく。正式名は「水素化物イオン」だ。これは、自分より陽イオンになりやすい元素と結合する場合などに限ってあらわれる例外的な存在と考えられてきた。周期表の規則性からみても、そう考えるのが自然だった。ところが、「マイナスの水素」が安定して存在する物質が、最新の材料研究で次々と見つかっている。

そもそも、水素原子が水素イオンになるか「マイナスの水素」になるかは、電子1個を失うか、電子1個をもらうかの違いしかない。「マイナスの水素」を例外的な存在と考えるのは、先入観にすぎないかもしれない。

化学の常識覆す

東京工業大の細野秀雄教授が「マイナスの水素」の意外な活躍を見つけたのは、新しい超伝導物質を探索している時だった。

細野さんたちは、2008年、超伝導にならないと思われていた鉄の酸化物が超伝導になることを発表した。元々の酸化物に含まれていた酸素の一部を、大きさが同程度で陰イオンになりやすいフッ素で置き換えたのが決め手だった。

だが、フッ素は少ししか置き換われないので、ほかの陰イオンを試してみると、「マイナスの水素」が同様に酸素の一部と置き換わることがわかった。

酸素と水素か一緒にあると、酸素か陰イオンに、水素は陽イオンになる、というのが化学の常識。酸化物の中で「マイナスの水素」が安定して存在できるのは予想外のことだ。

しかや『マイナスの水素』の方がフッ素より3倍多く酸素を置き換えられた。おかげで、置き換える量によって性格の違う2種類の超伝導があるとわかった。細野さんは「『マイナスの水素』は室温超伝導への有望なルートではないか」という。

京大の陰山さんは13年、ごく普通のセラミックス(酸化物)を元に、酸素の2割を「マイナスの水素」に置き換えた物質をつくったと発表した。電子と「マイナスの水素」の両方が酸化物の中を動き回り、電池の電極に使えれば電圧が高くなるという。陰山さんは「燃料電池自動車や電気自動車のパワーが倍増するかもしれない」という。

進む実用化研究

「マイナスの水素」の積極的な活用は研究が始まったばかりだが、影響が及ぶ範囲は広い。

細野さんらは『電気を通すセメント』もつくった。まず、アルミナセメント(カルシウムとアルミニウムの酸化物)に「マイナスの水素」を入れる。これに光を当てると、セメントの中で「マイナスの水素」が電子2個を出して水素イオンに変わる。その電子が動き回って電気を通すようになる。

東工大の林克郎准教授は「『マイナスの水素』は水素イオンより不安定なものの、ある程度は安定して存在できる。光のエネルギーで両者の間にある峠を越えさせている」と説明する。

この特性を生かして、太陽電池や薄型テレビの画面に欠かせない「電気を通す透明な部品」(透明電極)を安価につくる研究も進む。いまはインジウムというレアメタル(希少金属)が欠かせないが、「マイナスの水素」を使えばカルシウムやアルミニウムなどでつくれるかもしれない。

コンピューターを使って物質の性質を予想する理論計算も影響を受ける可能性がある。物質の中にある水素は水素イオンと想定して計算することが多い。それが実は「マイナスの水素」だったとしたら、計算の前提が変わってしまうからだ。東京大の常行真司教授は「マイナスとプラスでは、性質もいるべき場所も違う。前提が変われば結果も変わってしまう」と話す。

(鍛洽信太郎)

朝日新聞 2014年2月10日

原子番号1、元素記号H。数ある元素の中で最も基本的な「水素」について、最近意外なことがわかってきた。特殊な存在と思われていた「マイナスの水素」が、そこそこ安定していて、いろんな物質の中で活躍しているようなのだ。うまく使いこなせば、室温で超伝導になる物質や電気を通すセメントなど、これまでにない新素材がつくれるかもしれない。

100種類以上ある元素を規則正しく並べた周期表。「水兵リーべ僕の船」という語呂合わせで覚えた人も多いだろう。その先頭に来るのが水素。定位置は一番左上だ。

だが、京都大の陰山洋教授(無機化学)は「水素は右上にも置くべきだという考えも出てきた」という。

水索はもともと陽イオンにも陰イオンにもなれるが、化学の授業では、陽イオンになりやすい典型的な元素と習う。「H」の右肩に小さい「+」がある記号で表される「水素イオン」はごくありふれた存在で、水に濃く溶けていると酸性になることでも知られる。

一方、『マイナスの水素』は記号だと「H」に小さい「-」がつく。正式名は「水素化物イオン」だ。これは、自分より陽イオンになりやすい元素と結合する場合などに限ってあらわれる例外的な存在と考えられてきた。周期表の規則性からみても、そう考えるのが自然だった。ところが、「マイナスの水素」が安定して存在する物質が、最新の材料研究で次々と見つかっている。

そもそも、水素原子が水素イオンになるか「マイナスの水素」になるかは、電子1個を失うか、電子1個をもらうかの違いしかない。「マイナスの水素」を例外的な存在と考えるのは、先入観にすぎないかもしれない。

化学の常識覆す

東京工業大の細野秀雄教授が「マイナスの水素」の意外な活躍を見つけたのは、新しい超伝導物質を探索している時だった。

細野さんたちは、2008年、超伝導にならないと思われていた鉄の酸化物が超伝導になることを発表した。元々の酸化物に含まれていた酸素の一部を、大きさが同程度で陰イオンになりやすいフッ素で置き換えたのが決め手だった。

だが、フッ素は少ししか置き換われないので、ほかの陰イオンを試してみると、「マイナスの水素」が同様に酸素の一部と置き換わることがわかった。

酸素と水素か一緒にあると、酸素か陰イオンに、水素は陽イオンになる、というのが化学の常識。酸化物の中で「マイナスの水素」が安定して存在できるのは予想外のことだ。

しかや『マイナスの水素』の方がフッ素より3倍多く酸素を置き換えられた。おかげで、置き換える量によって性格の違う2種類の超伝導があるとわかった。細野さんは「『マイナスの水素』は室温超伝導への有望なルートではないか」という。

京大の陰山さんは13年、ごく普通のセラミックス(酸化物)を元に、酸素の2割を「マイナスの水素」に置き換えた物質をつくったと発表した。電子と「マイナスの水素」の両方が酸化物の中を動き回り、電池の電極に使えれば電圧が高くなるという。陰山さんは「燃料電池自動車や電気自動車のパワーが倍増するかもしれない」という。

進む実用化研究

「マイナスの水素」の積極的な活用は研究が始まったばかりだが、影響が及ぶ範囲は広い。

細野さんらは『電気を通すセメント』もつくった。まず、アルミナセメント(カルシウムとアルミニウムの酸化物)に「マイナスの水素」を入れる。これに光を当てると、セメントの中で「マイナスの水素」が電子2個を出して水素イオンに変わる。その電子が動き回って電気を通すようになる。

東工大の林克郎准教授は「『マイナスの水素』は水素イオンより不安定なものの、ある程度は安定して存在できる。光のエネルギーで両者の間にある峠を越えさせている」と説明する。

この特性を生かして、太陽電池や薄型テレビの画面に欠かせない「電気を通す透明な部品」(透明電極)を安価につくる研究も進む。いまはインジウムというレアメタル(希少金属)が欠かせないが、「マイナスの水素」を使えばカルシウムやアルミニウムなどでつくれるかもしれない。

コンピューターを使って物質の性質を予想する理論計算も影響を受ける可能性がある。物質の中にある水素は水素イオンと想定して計算することが多い。それが実は「マイナスの水素」だったとしたら、計算の前提が変わってしまうからだ。東京大の常行真司教授は「マイナスとプラスでは、性質もいるべき場所も違う。前提が変われば結果も変わってしまう」と話す。

(鍛洽信太郎)

2014年03月07日

認知症を生きる:週刊東洋経済2014年3月8日号

認知症を生きる

最新ケアから費用まで

もし自分が認知症になったら、離れて暮らしている家族が認知症になったら……。そんな不安を抱えている人は少なくない。

厚生労働省研究班によれば、65歳以上の高齢者の認知症は2012年時点で推計462万人。さらに数年内に認知症になる確率が高いMCI(軽度認知障害)の認知症予備群を合わせると800万人以上に上る。

これは65歳以上の高齢者の4人に1人が、すでに認知症か、認知症予備群だという計算になる。夫婦の両親が共に健在ならば、肉親と義父母の計4人のうち1人が認知症になるおそれがあるということだ。認知症の親を介護するために会社を休んだり、辞めたりする人がこれからますます増えるかもしれない。

長生きするほど発症

10年後に認知症大国へ

認知症は長生きすればするほど発症リスクが高まる。日本はそもそも平均寿命の長い長寿国だ。団塊世代が後期高齢者(75歳以上)となる25年には、認知症の人や認知症予備群が1000万人を優に超える、過去に類を見ない認知症大国になるとみられる。

自分はまだ若いから、と安心してはいられない。20代、30代、40代の発症例もあるからだ。取材で出会った若い認知症の人は優秀でバリバリ働いていた人ばかり。「内臓が丈夫で、頭の中しか壊れるところがなかったのか」と嘆く配偶者にも会った。

だが、過度に恐れる必要はない。まずは正しく知ることが大事だ。

認知症と聞くと徘はいかい徊や暴力を思い浮かべるかもしれないが、これらの周辺症状は、家族の接し方次第で和らぐことがわかっている。

また、認知症になったからといって、何もできなくなるわけではない。海外には発症20年を経てなお本を書いている人がいる。日本でも、働いている認知症の人がいるし、講演する人もいる。認知症の当事者が語り出したことで、認知症の人の尊厳を守り、より暮らしやすい環境を整えるケアへと向かいつつある。

認知症研究の第一人者が語る

「早期予防はなぜ大事なのか」

アルツハイマー型認知症の発症メカニズムはわかっていないが、「アミロイドβ」(Aβ)が長期間かけて脳内に凝集・蓄積することで、神経細胞の働きが阻害されると考えられていた。

数年前まではワクチンでそのAβがなくなっても、認知機能の低下は止められないというショッキングな報告がなされた。これはすでにAβの蓄積が進行し、「タウ」の凝集が始まると、その時点でAβを止めても手遅れということを意味する。

だから認知症を呈するもっと前、認知機能が正常な健常人、たとえば50歳から薬を投与するとなる。つまり予防という方策が重要になる。

もう一つはタウそのものへのアプローチだ。知能低下はタウの量によって決まる。タウを制御する事ができれば、治療法の確立につながる可能性が高い。その場合もできるだけ早期に診断できたほうがいい。神経細胞は一度死んだら絶対再生しないため、どんな薬でも元の認知機能に戻すことはできないからだ。

同志社大学生命医科学部教授 井原康夫

知っておきたい! 認知症の基礎知識

PART1

認知症の人を支える

認知症でも働く意思があれば働ける

「徘徊ノー」から「自由に徘徊できる街」にする

認知症にこそ効果 巡回訪問の介護力

過剰介護をしないグループホーム

重症受け入れるサンピエール病院

認知症の人の自動車運転をやめさせる秘策はあるか

認知症の夫を抱える妻の独白「 万引き繰り返す夫は自覚がなさそうなんです」

認知症の人を自宅で看取る

世界から見た日本の認知症政策

COLUMN │認知症のお客さんにどう対応? イオン/京都信金

データ改ざんは本当になかったのか 信頼揺らぐアルツハイマー病臨床研究

PART2

休職・離職・おカネ

働き盛りを直撃する介護リスクの現実

仕事との両立を徹底支援 花王/住友生命/丸紅/大成建設

認知症の家族を

介護するために 知っておきたいマネーの知識と支援制度

PART3

早期発見・治療・予防

診断薬、テストはここまで進んでいる

開発最前線 進行止める「夢の薬」5~6 年内目指し競争

アルツハイマー型認知症を予防する 運動、ワイン、魚・野菜中心の食事が◎

週刊東洋経済2014年3月8日号(2014年03月03日発売)

最新ケアから費用まで

もし自分が認知症になったら、離れて暮らしている家族が認知症になったら……。そんな不安を抱えている人は少なくない。

厚生労働省研究班によれば、65歳以上の高齢者の認知症は2012年時点で推計462万人。さらに数年内に認知症になる確率が高いMCI(軽度認知障害)の認知症予備群を合わせると800万人以上に上る。

これは65歳以上の高齢者の4人に1人が、すでに認知症か、認知症予備群だという計算になる。夫婦の両親が共に健在ならば、肉親と義父母の計4人のうち1人が認知症になるおそれがあるということだ。認知症の親を介護するために会社を休んだり、辞めたりする人がこれからますます増えるかもしれない。

長生きするほど発症

10年後に認知症大国へ

認知症は長生きすればするほど発症リスクが高まる。日本はそもそも平均寿命の長い長寿国だ。団塊世代が後期高齢者(75歳以上)となる25年には、認知症の人や認知症予備群が1000万人を優に超える、過去に類を見ない認知症大国になるとみられる。

自分はまだ若いから、と安心してはいられない。20代、30代、40代の発症例もあるからだ。取材で出会った若い認知症の人は優秀でバリバリ働いていた人ばかり。「内臓が丈夫で、頭の中しか壊れるところがなかったのか」と嘆く配偶者にも会った。

だが、過度に恐れる必要はない。まずは正しく知ることが大事だ。

認知症と聞くと徘はいかい徊や暴力を思い浮かべるかもしれないが、これらの周辺症状は、家族の接し方次第で和らぐことがわかっている。

また、認知症になったからといって、何もできなくなるわけではない。海外には発症20年を経てなお本を書いている人がいる。日本でも、働いている認知症の人がいるし、講演する人もいる。認知症の当事者が語り出したことで、認知症の人の尊厳を守り、より暮らしやすい環境を整えるケアへと向かいつつある。

認知症研究の第一人者が語る

「早期予防はなぜ大事なのか」

アルツハイマー型認知症の発症メカニズムはわかっていないが、「アミロイドβ」(Aβ)が長期間かけて脳内に凝集・蓄積することで、神経細胞の働きが阻害されると考えられていた。

数年前まではワクチンでそのAβがなくなっても、認知機能の低下は止められないというショッキングな報告がなされた。これはすでにAβの蓄積が進行し、「タウ」の凝集が始まると、その時点でAβを止めても手遅れということを意味する。

だから認知症を呈するもっと前、認知機能が正常な健常人、たとえば50歳から薬を投与するとなる。つまり予防という方策が重要になる。

もう一つはタウそのものへのアプローチだ。知能低下はタウの量によって決まる。タウを制御する事ができれば、治療法の確立につながる可能性が高い。その場合もできるだけ早期に診断できたほうがいい。神経細胞は一度死んだら絶対再生しないため、どんな薬でも元の認知機能に戻すことはできないからだ。

同志社大学生命医科学部教授 井原康夫

知っておきたい! 認知症の基礎知識

PART1

認知症の人を支える

認知症でも働く意思があれば働ける

「徘徊ノー」から「自由に徘徊できる街」にする

認知症にこそ効果 巡回訪問の介護力

過剰介護をしないグループホーム

重症受け入れるサンピエール病院

認知症の人の自動車運転をやめさせる秘策はあるか

認知症の夫を抱える妻の独白「 万引き繰り返す夫は自覚がなさそうなんです」

認知症の人を自宅で看取る

世界から見た日本の認知症政策

COLUMN │認知症のお客さんにどう対応? イオン/京都信金

データ改ざんは本当になかったのか 信頼揺らぐアルツハイマー病臨床研究

PART2

休職・離職・おカネ

働き盛りを直撃する介護リスクの現実

仕事との両立を徹底支援 花王/住友生命/丸紅/大成建設

認知症の家族を

介護するために 知っておきたいマネーの知識と支援制度

PART3

早期発見・治療・予防

診断薬、テストはここまで進んでいる

開発最前線 進行止める「夢の薬」5~6 年内目指し競争

アルツハイマー型認知症を予防する 運動、ワイン、魚・野菜中心の食事が◎

週刊東洋経済2014年3月8日号(2014年03月03日発売)

2014年02月24日

新機能性表示制度と専門家による情報発信

食品機能性表示関連の「検討会」や「ガイドライン委員会」も着々と進んでおり、日々新たなニュースが流れて来ており、目が離せない状況です。

4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。

4月21日(月) 14:00-17:30 です。

「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ

----------------------------------

第8回機能性食品素材セミナー

『新機能性表示制度と専門家による情報発信』

----------------------------------

2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。

制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。

本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。

日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30

会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館

参加費:

「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円

主催:「日本を健康にする!」研究会

協力:ヘルスビジネスマガジン社

<講演者>

◆特別講演

「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」

大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏

◆講演

「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」

愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏

◆講演

「米国制度より学ぶ(仮)」

株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏

◆総括

東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト

特任教授 矢澤一良氏

-----------------------------------

<お申込方法>

下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。

http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf

FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。

申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp

<申込メール記載事項>

参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/

住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス

★注意事項★

御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。

お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。

【その他、問合せ先】================

「日本を健康にする!」研究会事務局

株式会社RDサポート 担当:石井、大渕

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F

TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562

info@nihon-kenko.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4月時点で最も新しい情報をお伝えするセミナー行い、キーパーソンである大阪大学の森下竜一先生に来て頂いてたっぷり話をして戴く事になりました。

4月21日(月) 14:00-17:30 です。

「日本を健康にする!」研究会よりセミナー開催のお知らせ

----------------------------------

第8回機能性食品素材セミナー

『新機能性表示制度と専門家による情報発信』

----------------------------------

2013年6月の規制改革実施計画の閣議決定で、いわゆる「健康食品」の機能性表示制度についての検討が進められることとなりました。

制度が実現されれば、業界の大きな変革や市場拡大が予想され、企業にとっては様々な対応が求められます。

本シンポジウムでは、特別講演にて政府の規制改革会議においても中枢の役割を担っている森下竜一先生にご講演頂き、新機能性表示制度に向けて産学は何をすべきか、また、本研究会の主軸である管理栄養士は専門家として、どのようなアクション、消費者に対しての情報提供等が求められるかを主テーマとし、開催します。

日時:2014年4月21日(月) 14:00-17:30

会場:東京海洋大学品川キャンパス 楽水会館

参加費:

「日本を健康にする!」研究会会員 10,000円、非会員 12,000円

主催:「日本を健康にする!」研究会

協力:ヘルスビジネスマガジン社

<講演者>

◆特別講演

「健康食品の機能性表示を可能とする法整備(仮)」

大阪大学大学院 医学系研究科 教授 森下竜一氏

◆講演

「申請に向け、管理栄養士に求められる役割(仮)」

愛知学院大学 心身科学部 学部長・教授 大澤俊彦氏

◆講演

「米国制度より学ぶ(仮)」

株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田猛氏

◆総括

東京海洋大学 「食の安全と機能(ヘルスフード科学)に関する研究」プロジェクト

特任教授 矢澤一良氏

-----------------------------------

<お申込方法>

下記URLより参加申込書を印刷して頂き、必要事項をご記入の上、事務局宛にお申込ください。

http://www.nihon-kenko.jp/pdf/20140421.pdf

FAXでのお申込ができない方は以下必要事項を記載の上、申込先メールアドレスへご連絡下さい。

申込先メールアドレス:info@nihon-kenko.jp

<申込メール記載事項>

参加者氏名/セミナー名(第8回機能性食品素材セミナー)/会員又は非会員/

住所/勤務先(又は学校名)/連絡先/メールアドレス

★注意事項★

御申込書を事務局へFAXして頂き、事前振込をして頂きましたら参加証をお送りします。

お申込者が多い場合は先着順に締め切らせて頂きますのでお早めにお申込下さい。

【その他、問合せ先】================

「日本を健康にする!」研究会事務局

株式会社RDサポート 担当:石井、大渕

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-15 D&F御茶ノ水ビル5F

TEL 03-5217-5565(代表) FAX 03-5217-5562

info@nihon-kenko.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2014年02月08日

ハウステンボス認知症セミナー

65歳以上のご家族と暮らすあなたと、ご本人のために。

日本最大のウェルネスリゾート『ハウステンボス』で「忘れない」生活習慣を身につける1週間です。

2月28日(金)~3月6日(木)滞在しながら遊び、学びましょう。

まずは予防研究の最先端を知る医師・講師による充実セミナーが開催されます。

認知症予防の第一人者『田平 武』氏による特別講座

重症化した記憶障害を正常化に戻す発見をした『長谷川 亨』氏

その他認知症回復が気滞される活性水素についての講座などを受講できます。

その他リゾートステイを満喫しながら頭・心・身体でご体験できる様々なプログラムをご用意しています。

[主催]ハウステンボス [協賛]TBソアラメディカル [監修]渥美和彦 医学博士

お問合せは THE SOARA までどうぞ

0956-27-0585

受付時間:10:00-19:00

予防研究の最先端を知る医師・講師による充実のセミナー

認知症予防学の第一人者による特別講義。

■認知症は予防できる

田平武氏(3月2日のみ)

約90分

アルツハイマー型認知症は、早期発見による適切な対処が有効と考えられています。

セミナーでは、早期診断方法や、予防につながる運動・食事など、普段の生活ですぐに始められる対策についてお話しします。

最新の研究を学んで、あなたに合った対策を。

■アルツハイマー予防の最前線

長谷川亨氏

アルツハイマー病の原因が「血中ホモシステイン酸」であることを、モデルマウスを使用した基礎研究と認知症患者の血中ホモシスティン酸値の測定により解明した長谷川教授が、認知症発症のメカニズムを解説します。

認知症回復が期待される、いま注目の療法。

■活性水素の可能性

若山利文氏

第9回認知症サプリメント研究会(平成25年9月開催)で発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されている「水素ブレインフード」についてご紹介します。

Takeshi Tabira

田平武氏

加齢などによって脳内に蓄積するアミロイドを消してアルツハイマー病の進行を食い止め、発症前に服用すれば予防効果も大きいと考えられる経ロ・経鼻ワクチンの開発に、マウスを使った実験で成功。

病気のメカニズムの本質に迫る画期的アプローチで、アルツハイマー治療に希望をもたらす最前線の研究を続けている。また、早期診断法の開発やアルツハイマー病にならないための生活習慣など、予防的観点からの研究にも取り組む。

1970年 九州大学医学部卒業、神経内科学専攻

1974-77年 米国NIH、NINCDS留学

1977年 九州大学医学部付属病院神経内科助手

1978年 医学博士(九州大学)

1982年 九州大学医学部付属病院神経内科講師

1983年 国立武蔵療養所神経センター部長(1986年国立精神・神経センター研究所部長)

2001年 国立療養所中部病院長寿医療研究センター長(2004年国立長寿医療センター研究所長)

2009年 順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(常勤)

2012年 同(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長

日本認知症学会専門医、日本神経学会専門医、日本抗加齢医学会専門医

日本神経免疫学会元理事長、国際神経免疫学会元会長、日本基礎老化学会元理事、日本老年学会理事、日本抗加齢医学会監事、日本老年医学会評議員、日中医学協会理事

ToruHasegawa

長谷川亨氏

1996年、緑茶の茶殻に含まれるPQQ(ピロロキノリンキノン)がアルツハイマー病を防ぐことを発見。以来、本格的にアルツハイマーの研究に取り組む。2010年、カリフォルニア大学との共同研究によりアルツハイマー病の一因とされるホモシステイン酸(アミロイドの脳内蓄積を促す)のマウスにおける抑制ワクチンの開発に成功。重症化した記憶障害を正常に戻したほか、神経細胞を再生させる効果もあると発表した。

1972年 東北大学大学院薬理学修±

1980年 岡山大学医学博士号取得

1982年 佐賀医科大学(現佐賀大学医学部)地域保健科学助教授

環境とストレスの研究を行う.

2000年 佐賀女子短期大学人間生活学科教授

2011年 同校名誉教授

株式会社MRD研究所代表取締役

【関連記事】

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

日本最大のウェルネスリゾート『ハウステンボス』で「忘れない」生活習慣を身につける1週間です。

2月28日(金)~3月6日(木)滞在しながら遊び、学びましょう。

まずは予防研究の最先端を知る医師・講師による充実セミナーが開催されます。

認知症予防の第一人者『田平 武』氏による特別講座

重症化した記憶障害を正常化に戻す発見をした『長谷川 亨』氏

その他認知症回復が気滞される活性水素についての講座などを受講できます。

その他リゾートステイを満喫しながら頭・心・身体でご体験できる様々なプログラムをご用意しています。

[主催]ハウステンボス [協賛]TBソアラメディカル [監修]渥美和彦 医学博士

お問合せは THE SOARA までどうぞ

0956-27-0585

受付時間:10:00-19:00

予防研究の最先端を知る医師・講師による充実のセミナー

認知症予防学の第一人者による特別講義。

■認知症は予防できる

田平武氏(3月2日のみ)

約90分

アルツハイマー型認知症は、早期発見による適切な対処が有効と考えられています。

セミナーでは、早期診断方法や、予防につながる運動・食事など、普段の生活ですぐに始められる対策についてお話しします。

最新の研究を学んで、あなたに合った対策を。

■アルツハイマー予防の最前線

長谷川亨氏

アルツハイマー病の原因が「血中ホモシステイン酸」であることを、モデルマウスを使用した基礎研究と認知症患者の血中ホモシスティン酸値の測定により解明した長谷川教授が、認知症発症のメカニズムを解説します。

認知症回復が期待される、いま注目の療法。

■活性水素の可能性

若山利文氏

第9回認知症サプリメント研究会(平成25年9月開催)で発表され、従来の認知症対策にそったアプローチとして注目されている「水素ブレインフード」についてご紹介します。

Takeshi Tabira

田平武氏

加齢などによって脳内に蓄積するアミロイドを消してアルツハイマー病の進行を食い止め、発症前に服用すれば予防効果も大きいと考えられる経ロ・経鼻ワクチンの開発に、マウスを使った実験で成功。

病気のメカニズムの本質に迫る画期的アプローチで、アルツハイマー治療に希望をもたらす最前線の研究を続けている。また、早期診断法の開発やアルツハイマー病にならないための生活習慣など、予防的観点からの研究にも取り組む。

1970年 九州大学医学部卒業、神経内科学専攻

1974-77年 米国NIH、NINCDS留学

1977年 九州大学医学部付属病院神経内科助手

1978年 医学博士(九州大学)

1982年 九州大学医学部付属病院神経内科講師

1983年 国立武蔵療養所神経センター部長(1986年国立精神・神経センター研究所部長)

2001年 国立療養所中部病院長寿医療研究センター長(2004年国立長寿医療センター研究所長)

2009年 順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学講座客員教授(常勤)

2012年 同(非常勤)、河村病院認知症診断・予防・治療センター長

日本認知症学会専門医、日本神経学会専門医、日本抗加齢医学会専門医

日本神経免疫学会元理事長、国際神経免疫学会元会長、日本基礎老化学会元理事、日本老年学会理事、日本抗加齢医学会監事、日本老年医学会評議員、日中医学協会理事

ToruHasegawa

長谷川亨氏

1996年、緑茶の茶殻に含まれるPQQ(ピロロキノリンキノン)がアルツハイマー病を防ぐことを発見。以来、本格的にアルツハイマーの研究に取り組む。2010年、カリフォルニア大学との共同研究によりアルツハイマー病の一因とされるホモシステイン酸(アミロイドの脳内蓄積を促す)のマウスにおける抑制ワクチンの開発に成功。重症化した記憶障害を正常に戻したほか、神経細胞を再生させる効果もあると発表した。

1972年 東北大学大学院薬理学修±

1980年 岡山大学医学博士号取得

1982年 佐賀医科大学(現佐賀大学医学部)地域保健科学助教授

環境とストレスの研究を行う.

2000年 佐賀女子短期大学人間生活学科教授

2011年 同校名誉教授

株式会社MRD研究所代表取締役

【関連記事】

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

2014年02月05日

アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

しかし、最初に述べた「老人班は健常者にも存在する」という現実を多くの研究者は見落としてきました。そして、ここ数年、全世界の有力な製薬会社は巨額の研究費を投じて、このアミロイド仮説に基づいた治療薬やワクチンの開発、臨床試験を行いました。全世界のアルツハイマー病研究者はきっと素晴らしい成果が報告されるだろうと期待しましたが、2008年に米国シカゴで開催されたアルツハイマー病国際会議の場で、ショッキングな報告がなされたのです。

それは臨床試験の失敗でした。アミロイド仮説に基づいて、「βたんぱくのワクチンを作って投与することで、アミロイドを減らす」といういわゆるワクチン療法が注目されましたが、数年前にアメリカで行なわれた臨床実験では、亡くなったアルツハイマー病患者の脳を見ると、「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」という結果が出たのです。

私もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」がら揺らぎだしたのです。

このように、多くのアルツハイマー病意外の研究者や知識人たちが、「アルツハイマー病の不可思議、アミロイド仮説」と呼ぶように、アルツハイマー病研究者はこの失敗に基づいて、アミロイド療法は治療には向かない、予防に期待するという方向転換をしています。

「今すぐできる100歳までボケない生き方」より

長谷川亨/著(総合法令出版)1,404円

アミロイドβの蓄積を確認する画像診断について、アメリカ医師会雑誌のJAMA Internal Medicineの2014年1月号に論文が掲載されました。それによると「AβPET検査の陽性の結果について臨床的有用性はまだ不確実である」と結論づけています。

(Medscape January 15, 2014 Utility of Amyloid Imaging in Alzheimer's Still Uncertain)

論文:Amyloid-β Positron Emission Tomography in the Diagnostic Evaluation of Alzheimer Disease Summary of Primary Findings and Conclusions(JAMA Intern Med. 2014;174(1):133-134)

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

それは臨床試験の失敗でした。アミロイド仮説に基づいて、「βたんぱくのワクチンを作って投与することで、アミロイドを減らす」といういわゆるワクチン療法が注目されましたが、数年前にアメリカで行なわれた臨床実験では、亡くなったアルツハイマー病患者の脳を見ると、「確かにアミロイドの量は減ったものの、肝心の認知機能の回復は見られなかった」という結果が出たのです。

私もその会議に出席し、多くの研究者がショックを受けている様子を目撃しました。それ以来、アルツハイマー病の「アミロイド仮説」がら揺らぎだしたのです。

このように、多くのアルツハイマー病意外の研究者や知識人たちが、「アルツハイマー病の不可思議、アミロイド仮説」と呼ぶように、アルツハイマー病研究者はこの失敗に基づいて、アミロイド療法は治療には向かない、予防に期待するという方向転換をしています。

「今すぐできる100歳までボケない生き方」より

長谷川亨/著(総合法令出版)1,404円

アミロイドβの蓄積を確認する画像診断について、アメリカ医師会雑誌のJAMA Internal Medicineの2014年1月号に論文が掲載されました。それによると「AβPET検査の陽性の結果について臨床的有用性はまだ不確実である」と結論づけています。

(Medscape January 15, 2014 Utility of Amyloid Imaging in Alzheimer's Still Uncertain)

論文:Amyloid-β Positron Emission Tomography in the Diagnostic Evaluation of Alzheimer Disease Summary of Primary Findings and Conclusions(JAMA Intern Med. 2014;174(1):133-134)

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

2014年02月05日

認知症:家族が発症気付かない「早期」でも行方不明に

認知症:家族が発症気付かない「早期」でも行方不明に

毎日新聞 2014年02月04日 06時47分

認知症やその疑いで行方不明となり死亡または見つからない人が2012年だけで500人を超えていたが、まだ症状が進んでいない段階でも行方不明になるケースがあることが分かった。北海道釧路地域での民間団体などによる調査では、家族が認知症の発症に気付いていなかった「発症早期段階」が約2割に上った。専門家は「ごく初期は、そばにいる人ほど変化に気付きにくく、本人にも言いにくい。少しでも異変に気づいたら周りの人に相談を」と話している。【銭場裕司】

◇「ちょっと行ってくる」…9キロ離れた側溝に遺体

大阪市浪速区の村上定男さん(当時84歳)は12年1月30日夕、自宅から800メートルほど離れた郵便局から、近くの旧宅にある鉢植えの水やりに向かった。「ちょっと行ってくる」。自転車に乗る姿はいつも通りで、妻喜美子さん(83)は異変を感じなかった。だが、定男さんはそのまま帰って来なかった。

1週間後の2月6日、9キロほど離れた同市平野区の堤防近くの側溝で、付近の住民が定男さんの遺体を見つけた。そばには自転車が倒れていた。道に迷った末に力尽きたとみられ、凍死だった。真冬の風を避けようとしたのか、幅30センチほどの溝に体を埋めるように横たえていたという。喜美子さんは「どんな気持ちで自転車で走っていたのか。正常な状態やなかったんでしょう」と夫に思いをはせる。

行方不明になる1,2カ月前から、定男さんは食事したことを忘れる日があった。温浴施設で鍵をなくしたことや、道に迷ったのかなかなか家に帰って来られないことも。喜美子さんが病院に行くよう勧めたが、応じずそのままになっていた。喜美子さんは「当時は認知症のことが頭に浮かばず、どの病院に連れて行けばいいかも分からなかった」と語る。

認知症の人は前へ前へと行ってしまい、自転車で戻れなくなることもあるので気を付けた方がいい--。喜美子さんが自分のかかりつけ医からそう聞いたのは、夫を失った後だ。「本人に病気の自覚はなかった。早く受診させて、もっと気を付けるべきでした」と悔やむ気持ちが日々募る。食卓を囲む相手がいなくなり、料理する気もなくなった。「夕方になるとものすごく寂しい。もう一人ですから」。喜美子さんは一度も泣くことすらできずにいる。

◇03年の釧路の調査 「早期」が2割超

03年までの10年間に北海道釧路地域で捜索対象となった行方不明事案のうち、本人の症状や家族の認識を把握できた129件を民間団体などが調べたところ、家族が認知症の発症に気付いていなかった「発症早期段階」が20.2%あった。日常的に症状が出て家族が気付きつつも行方不明になるとは考えていなかった「発症期」も43.4%に上った。

調査したのは民間団体「釧路地区障害老人を支える会」(たんぽぽの会)と、公設民営の「認知症介護研究・研修東京センター」の永田久美子・研究部長。

永田さんは「ごく初期はそばにいる人ほど変化に気付きにくい。家族が症状を指摘すると関係がこじれることもあり、本人になじみの人や地域包括支援センターに相談し協力を求めることが大事」と語る。その上で「本人なりに外に出る理由があり、問題視して閉じ込めるとかえって状態が悪くなる。家族だけでなく地域の支援が必要で、近所の人や商店、飲食店、交通機関などで働く人、学生や子供も貴重な支え手になる」と話した。

http://mainichi.jp/select/news/20140204k0000m040147000c.html

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

毎日新聞 2014年02月04日 06時47分

認知症やその疑いで行方不明となり死亡または見つからない人が2012年だけで500人を超えていたが、まだ症状が進んでいない段階でも行方不明になるケースがあることが分かった。北海道釧路地域での民間団体などによる調査では、家族が認知症の発症に気付いていなかった「発症早期段階」が約2割に上った。専門家は「ごく初期は、そばにいる人ほど変化に気付きにくく、本人にも言いにくい。少しでも異変に気づいたら周りの人に相談を」と話している。【銭場裕司】

◇「ちょっと行ってくる」…9キロ離れた側溝に遺体

大阪市浪速区の村上定男さん(当時84歳)は12年1月30日夕、自宅から800メートルほど離れた郵便局から、近くの旧宅にある鉢植えの水やりに向かった。「ちょっと行ってくる」。自転車に乗る姿はいつも通りで、妻喜美子さん(83)は異変を感じなかった。だが、定男さんはそのまま帰って来なかった。

1週間後の2月6日、9キロほど離れた同市平野区の堤防近くの側溝で、付近の住民が定男さんの遺体を見つけた。そばには自転車が倒れていた。道に迷った末に力尽きたとみられ、凍死だった。真冬の風を避けようとしたのか、幅30センチほどの溝に体を埋めるように横たえていたという。喜美子さんは「どんな気持ちで自転車で走っていたのか。正常な状態やなかったんでしょう」と夫に思いをはせる。

行方不明になる1,2カ月前から、定男さんは食事したことを忘れる日があった。温浴施設で鍵をなくしたことや、道に迷ったのかなかなか家に帰って来られないことも。喜美子さんが病院に行くよう勧めたが、応じずそのままになっていた。喜美子さんは「当時は認知症のことが頭に浮かばず、どの病院に連れて行けばいいかも分からなかった」と語る。

認知症の人は前へ前へと行ってしまい、自転車で戻れなくなることもあるので気を付けた方がいい--。喜美子さんが自分のかかりつけ医からそう聞いたのは、夫を失った後だ。「本人に病気の自覚はなかった。早く受診させて、もっと気を付けるべきでした」と悔やむ気持ちが日々募る。食卓を囲む相手がいなくなり、料理する気もなくなった。「夕方になるとものすごく寂しい。もう一人ですから」。喜美子さんは一度も泣くことすらできずにいる。

◇03年の釧路の調査 「早期」が2割超

03年までの10年間に北海道釧路地域で捜索対象となった行方不明事案のうち、本人の症状や家族の認識を把握できた129件を民間団体などが調べたところ、家族が認知症の発症に気付いていなかった「発症早期段階」が20.2%あった。日常的に症状が出て家族が気付きつつも行方不明になるとは考えていなかった「発症期」も43.4%に上った。

調査したのは民間団体「釧路地区障害老人を支える会」(たんぽぽの会)と、公設民営の「認知症介護研究・研修東京センター」の永田久美子・研究部長。

永田さんは「ごく初期はそばにいる人ほど変化に気付きにくい。家族が症状を指摘すると関係がこじれることもあり、本人になじみの人や地域包括支援センターに相談し協力を求めることが大事」と語る。その上で「本人なりに外に出る理由があり、問題視して閉じ込めるとかえって状態が悪くなる。家族だけでなく地域の支援が必要で、近所の人や商店、飲食店、交通機関などで働く人、学生や子供も貴重な支え手になる」と話した。

http://mainichi.jp/select/news/20140204k0000m040147000c.html

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

2014年02月04日

健康食品の機能性表示と市場性

■健康寿命の延伸と機能性表示

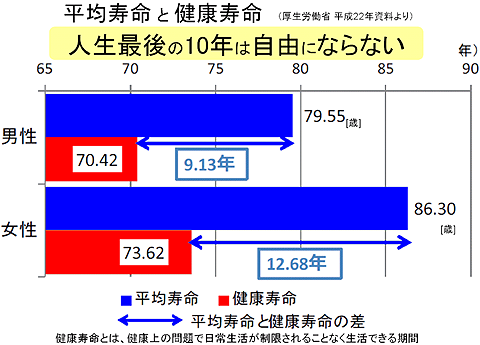

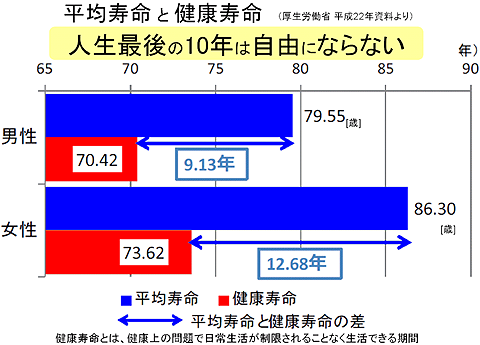

安倍政権は昨年6月、成長戦略の一環として、健康寿命の延伸と機能性表示の導入を打ち出した。健康寿命(図1)は男性で70歳(80歳)、女性で74歳(86歳)で、それぞれ、平均寿命との差である10年ほどは、人の手を借りたり、車椅子や寝たきりの期間になる。

これを平均寿命の伸び率程度には、、健康寿命も伸ばそうというのが厚労省の政策だ。さらに、団塊世代の行動力に期待し、ロコモ対策などで、延伸を加速しようという取り組みも始まっている。行動力のある団塊世代で健康寿命の認知度が高まり、行動変容が起これは、予想以上の健康寿命の延伸が期待できるという指摘もある。

安倍政権では、健康長寿延伸産業、あるいは次世代ヘルスケア産業などの呼び名で、これらの産業が成長戦略の中核になるとして支援体制を整えようと動き出した。医療費、社会保障費の削減効果に加え、消費の拡大などが期待できる。

具体的な動きの一つは機能性表示の導入だ。「自分の健康は自分で守る。そのためには的確な情報提供が必要で、米国は機能性表示ができる」(安倍スピーチ)として、米国型の機能性表示制度の導入を宣言した。2015年春の市場導入に向けて、現時点では、出口だけが決まっている。

当面は3月24日の消費者意向調査の報告、昨年12月に発足した検討会の動向にかかる。経済効果についても、過去のケロッグ社の取り組みや、最近のトクホコーラなどの事例があるが、押し上げ効果は大きいと見られる。

健康産業界では、機能性表示以上に、健康寿命の延伸に同調する声は大きい。運動や栄養はそもそも予防的に位置付けられ、サプリメントも、基本的には予防的な利用が多い。緩やかな老化、視力の衰え、疲労感、免疫力の低下、運動能力の低下、これらに対して、機能維持、健康維持のニーズは高く、今後のサプリメント市場の中核になるとの期待は大きい。

■2020年、5兆円規模へ

今後の高齢者人口の増加、健康寿命の認知拡大とともに進む健康意識の向上、シニア層の購買力などを考慮すると、現在、トクホとサプリメントで2兆円近い売り上げは、当面5兆円を目指す動きになると見られる。第一に60歳以上のシニア人口の増加傾向か続くことがある。現在65歳以上で3,000万人の人口が、2030年には2~3割増加(図2)する。同時に、その層でのサプリメント利用は、他の年代層に比べ3~4倍に跳ね上がる(図3)わけで、相乗的な消費拡大が見込まれる。これに、政府の政策である機能性表示、健康長寿延伸産業の育成などが加わり、2020年で市場規模は現在の倍増、5兆円は射程距離にある。

■不当表示は厳しく規制

機能性表示制度が導入される一方で、不適切な表示はこれまで以上に締め付けが厳しくなる。

導入に先立ち消費者庁は、健康食品に特化した健康増進法・景品表示法上の「留意事項」を策定。違反となる具体例を明示した。「だんだん治る」といったダイレクトな表示だけでなく、消費者委員会がたびたび問題視していたいわゆる“イメージ広告”にくぎを刺す。「階段の昇り降りが楽々に!」「いつまでも若く」「テレビで紹介された」といった婉曲的な表示でも違反となる恐れがある。過去には「美容と健康に役立つ」といったありふれた表示が指導された実態も明らかになっており、「エビデンスなき機能性表示」については、新制度にかかわらず、厳しいチェックが行われることになる。

健康産業新聞 2014年1月1日 第1512号より

【消費者庁】食品の新たな機能性表示制度に関する検討会

安倍政権は昨年6月、成長戦略の一環として、健康寿命の延伸と機能性表示の導入を打ち出した。健康寿命(図1)は男性で70歳(80歳)、女性で74歳(86歳)で、それぞれ、平均寿命との差である10年ほどは、人の手を借りたり、車椅子や寝たきりの期間になる。

これを平均寿命の伸び率程度には、、健康寿命も伸ばそうというのが厚労省の政策だ。さらに、団塊世代の行動力に期待し、ロコモ対策などで、延伸を加速しようという取り組みも始まっている。行動力のある団塊世代で健康寿命の認知度が高まり、行動変容が起これは、予想以上の健康寿命の延伸が期待できるという指摘もある。

安倍政権では、健康長寿延伸産業、あるいは次世代ヘルスケア産業などの呼び名で、これらの産業が成長戦略の中核になるとして支援体制を整えようと動き出した。医療費、社会保障費の削減効果に加え、消費の拡大などが期待できる。

具体的な動きの一つは機能性表示の導入だ。「自分の健康は自分で守る。そのためには的確な情報提供が必要で、米国は機能性表示ができる」(安倍スピーチ)として、米国型の機能性表示制度の導入を宣言した。2015年春の市場導入に向けて、現時点では、出口だけが決まっている。

当面は3月24日の消費者意向調査の報告、昨年12月に発足した検討会の動向にかかる。経済効果についても、過去のケロッグ社の取り組みや、最近のトクホコーラなどの事例があるが、押し上げ効果は大きいと見られる。

健康産業界では、機能性表示以上に、健康寿命の延伸に同調する声は大きい。運動や栄養はそもそも予防的に位置付けられ、サプリメントも、基本的には予防的な利用が多い。緩やかな老化、視力の衰え、疲労感、免疫力の低下、運動能力の低下、これらに対して、機能維持、健康維持のニーズは高く、今後のサプリメント市場の中核になるとの期待は大きい。

■2020年、5兆円規模へ

今後の高齢者人口の増加、健康寿命の認知拡大とともに進む健康意識の向上、シニア層の購買力などを考慮すると、現在、トクホとサプリメントで2兆円近い売り上げは、当面5兆円を目指す動きになると見られる。第一に60歳以上のシニア人口の増加傾向か続くことがある。現在65歳以上で3,000万人の人口が、2030年には2~3割増加(図2)する。同時に、その層でのサプリメント利用は、他の年代層に比べ3~4倍に跳ね上がる(図3)わけで、相乗的な消費拡大が見込まれる。これに、政府の政策である機能性表示、健康長寿延伸産業の育成などが加わり、2020年で市場規模は現在の倍増、5兆円は射程距離にある。

■不当表示は厳しく規制

機能性表示制度が導入される一方で、不適切な表示はこれまで以上に締め付けが厳しくなる。

導入に先立ち消費者庁は、健康食品に特化した健康増進法・景品表示法上の「留意事項」を策定。違反となる具体例を明示した。「だんだん治る」といったダイレクトな表示だけでなく、消費者委員会がたびたび問題視していたいわゆる“イメージ広告”にくぎを刺す。「階段の昇り降りが楽々に!」「いつまでも若く」「テレビで紹介された」といった婉曲的な表示でも違反となる恐れがある。過去には「美容と健康に役立つ」といったありふれた表示が指導された実態も明らかになっており、「エビデンスなき機能性表示」については、新制度にかかわらず、厳しいチェックが行われることになる。

健康産業新聞 2014年1月1日 第1512号より

【消費者庁】食品の新たな機能性表示制度に関する検討会

2014年02月01日

水素の学術情報

1997年、九州大学の白畑實隆教授はアメリカ生物科学誌「BBRC(BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS)」で、電解還元水がSOD様活性で活性酸素を消去し、DNA酸化障害を防止する論文を発表しました。

Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9169001

2007年、日本医科大学の太田成男教授らはNature Medicineにて、水素分子は選択的に細胞障害性ラジカルを消去することで抗酸化作用を示す発表をしました。水素分子を添加した細胞培養液によって、活性酸素消去による細胞障害抑制効果を発見しました。さらに、ラット中大脳動脈における虚血・再灌流モデルに対して2%水素ガスを吸入させると脳梗塞巣の拡大が著明に抑制され、活性酸素産生も抑制されることを報告しました。そして、水素分子は数ある活性酸素のうち、ヒドロキシルラジカルを選択的に除去することを見出しました。

Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals

http://www.nature.com/nm/journal/v13/n6/full/nm1577.html

この報告以降、水素分子の抗酸化作用に関する論文が立て続けに発表され、近年注目されている大変興味深い分子です。

2010年9月、アメリカ航空宇宙局(NASA)は、宇宙飛行における放射線障害予防に水素が有効である可能性を述べた論文を発表しました。

生物医学分野において治療用の医療ガスとして強力な抗酸化剤、抗炎症作用を持っている水素が、宇宙飛行士が酸化ストレスが原因で発生する疾患のリスクや潜在的な放射線または有害事象を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高いと論文を発表しました。

Hydrogen therapy may reduce the risks related to radiation-induced oxidative stress in space flight.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851533

2012年7月、スウェーデンのカロリンスカ研究所と九州大学のチームは、飲料水中含まれる分子状素が神経炎症からの系機能回復を促進することを明らかにしまた。これは脳の炎症 応答を調節する分子状水素の抗酸化作用によると考えられます。

Molecular hydrogen reduces LPS-induced neuroinflammation and promotes recovery from sickness behaviour in mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22860058

白畑教授は、2007年、2009年、2011年と三回にわたってカロリンスカ研究所へ招聘されて水素に関する研究発表を行っています。

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/crt/Site/Top/entori/2011/10/6_bai_tian_jiao_shougakarorinsuka_yan_jiu_suo_dengdesemina_kai_cui.html

白畑教授による1997年のBBRC掲載論文の審査をしたのが、カロリンスカ研究所環境医学研究所のステン・オレニウス名誉教授でした。ノーベル生理学・医学賞は5人の選考委員によって候補者が決定されますが、同教授はその委員を長年された重鎮です。2012年に、カロリンスカ研究所と九州大学の共同研究が発表されたのは意義深いことです。

順天堂大学病院では2013年4月より、水素水によるパーキンソン病の進行抑制や改善を検証する臨床試験の参加募集をしています。水素は、医療機関で治療薬として大規模な臨床試験が行われています。

このように、医学会における新しい分野としての水素が、学術的にも非常に高い関心を集めていることがうかがえます。

【水素水】はなまるマーケットでも紹介された美肌効果が期待される水素水が話題より

Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9169001

2007年、日本医科大学の太田成男教授らはNature Medicineにて、水素分子は選択的に細胞障害性ラジカルを消去することで抗酸化作用を示す発表をしました。水素分子を添加した細胞培養液によって、活性酸素消去による細胞障害抑制効果を発見しました。さらに、ラット中大脳動脈における虚血・再灌流モデルに対して2%水素ガスを吸入させると脳梗塞巣の拡大が著明に抑制され、活性酸素産生も抑制されることを報告しました。そして、水素分子は数ある活性酸素のうち、ヒドロキシルラジカルを選択的に除去することを見出しました。

Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals

http://www.nature.com/nm/journal/v13/n6/full/nm1577.html

この報告以降、水素分子の抗酸化作用に関する論文が立て続けに発表され、近年注目されている大変興味深い分子です。

2010年9月、アメリカ航空宇宙局(NASA)は、宇宙飛行における放射線障害予防に水素が有効である可能性を述べた論文を発表しました。

生物医学分野において治療用の医療ガスとして強力な抗酸化剤、抗炎症作用を持っている水素が、宇宙飛行士が酸化ストレスが原因で発生する疾患のリスクや潜在的な放射線または有害事象を、水素を吸引または飲料水として多く摂取することで新しい予防と治療戦略に可能性が高いと論文を発表しました。

Hydrogen therapy may reduce the risks related to radiation-induced oxidative stress in space flight.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851533

2012年7月、スウェーデンのカロリンスカ研究所と九州大学のチームは、飲料水中含まれる分子状素が神経炎症からの系機能回復を促進することを明らかにしまた。これは脳の炎症 応答を調節する分子状水素の抗酸化作用によると考えられます。

Molecular hydrogen reduces LPS-induced neuroinflammation and promotes recovery from sickness behaviour in mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22860058

白畑教授は、2007年、2009年、2011年と三回にわたってカロリンスカ研究所へ招聘されて水素に関する研究発表を行っています。

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/crt/Site/Top/entori/2011/10/6_bai_tian_jiao_shougakarorinsuka_yan_jiu_suo_dengdesemina_kai_cui.html

白畑教授による1997年のBBRC掲載論文の審査をしたのが、カロリンスカ研究所環境医学研究所のステン・オレニウス名誉教授でした。ノーベル生理学・医学賞は5人の選考委員によって候補者が決定されますが、同教授はその委員を長年された重鎮です。2012年に、カロリンスカ研究所と九州大学の共同研究が発表されたのは意義深いことです。

順天堂大学病院では2013年4月より、水素水によるパーキンソン病の進行抑制や改善を検証する臨床試験の参加募集をしています。水素は、医療機関で治療薬として大規模な臨床試験が行われています。

このように、医学会における新しい分野としての水素が、学術的にも非常に高い関心を集めていることがうかがえます。

【水素水】はなまるマーケットでも紹介された美肌効果が期待される水素水が話題より

2014年01月27日

NHKスペシャル:アルツハイマー病をくい止めろ!

1月19日に放送されたNHKスペシャルです。

認知症800万人時代。

去年発表された厚生労働省研究班の調査結果によると、'12年時点で65歳以上の認知症患者は約462万人、予備軍(生活に支障をきたさない程度の軽度認知障害)を含めると、860万人以上。実に、65歳以上の4人にひとりが認知症ということになる。

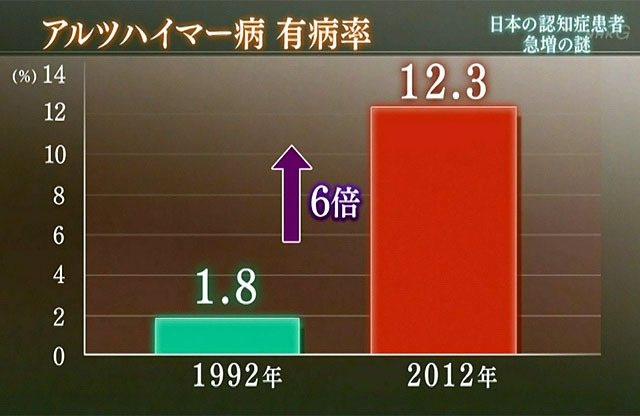

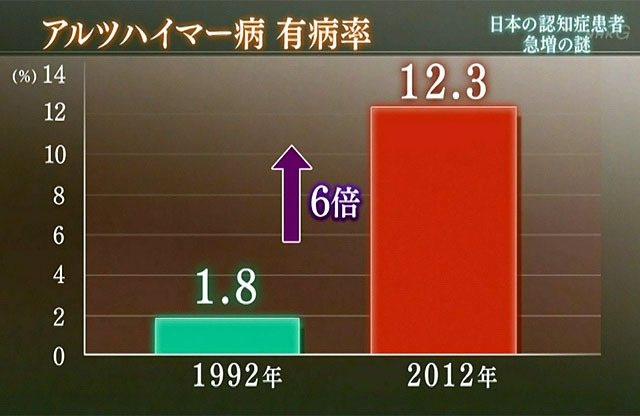

深刻なのがアルツハイマー病だ。認知症に占める割合がおよそ7割と最も高く、近年発症者が急増している。

アルツハイマー病は、高齢になるにつれ脳の神経細胞が急激になくなっていく病気で、死んだ細胞を戻す治療は難しい。未だに完治させる方法は無い。団塊の世代が、今後この病を発症する時代へと突入する。

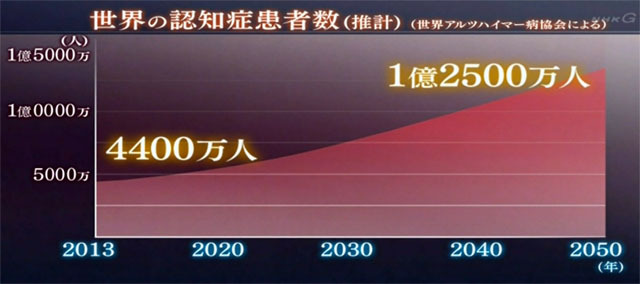

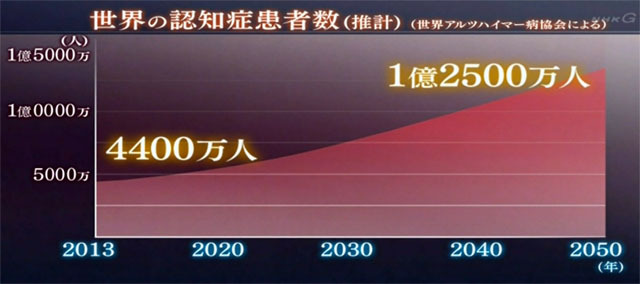

世界的に患者が急増すると予測されている認知症について、去年G8各国が話し合う初めての「認知症サミット」がロンドンで開催された。世界的規模でも、今後の重要な課題である。

米国研究製薬工業協会の試算では、米国のアルツハイマー病患者数は2050年までに1,350万人へと飛躍的に増加すると推定される。患者のケアにかかる費用も年間1兆800億ドルへと5倍に増えると考えられている。この額は国土安全保障省の今年の年間予算の約25倍に相当する。

世界では今、アルツハイマー病の進行を食い止め予防する「予防的治療」に注目が集まっている。きっかけは、病が発症するまでに25年もの年月がかかることが、大規模な追跡調査から明らかになったことだ。症状が出始めるはるか前から薬を投与して予防。既に症状が出始めている場合でも、進行を食い止める新薬の開発が最終段階を迎えている。

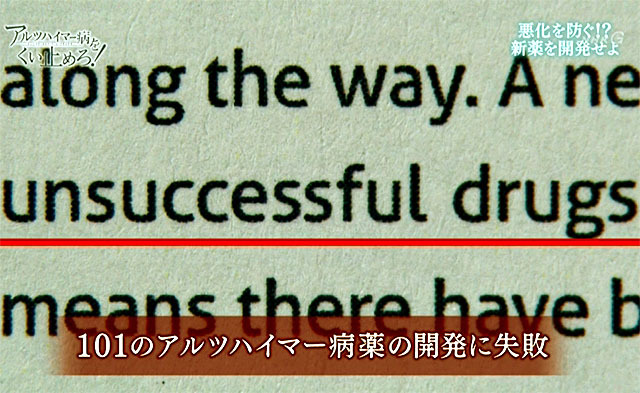

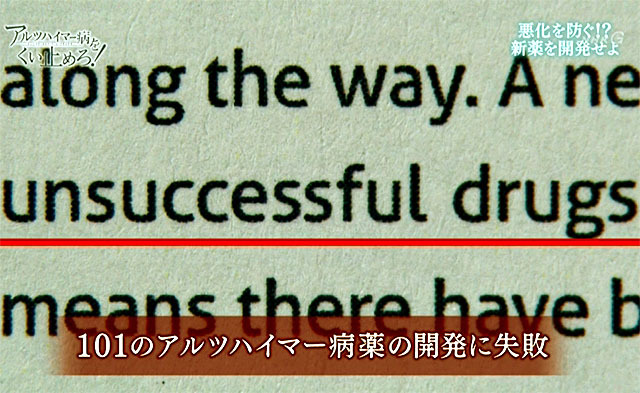

米国研究製薬工業協会(PhRMA)の2013年の研究開発報告書によると、アルツハイマー病についてのアメリカでの開発中の薬は94種類ある。1998年から2011年までに101件の薬が開発されたが成功しなかった。わずか3種の薬の効果が認められたが、病気の進行のかなりおだやかな影響を与えるにすぎない。

アルツハイマー症は、発症の25年前からアミロイドベータが蓄積していく。そこから遅れてタウが発生して神経細胞を破壊していく。そして海馬が徐々に縮小し、アルツハイマー型認知症が発症する。認知症が発症した後は、アミロイドベータの減少がみられることから、必ずしもアミロイドベータが減少したから症状が改善するとは限らない。

問題は、アミロイドベータが蓄積する理由となる前駆物質にあると考えられる。アミロイドベータの画像診断は、必ずしもアルツハイマー病の進行とは一致しない論文が、アメリカ医師会雑誌JAMA Internal Medicineの2014年1月号に掲載された。「AβPETの結果が陽性でもアルツハイマー病と診断できないばかりか、軽度認知障害MCIの進行の危険性について正確に予測するためことにも使えない」と記述している。AβPETの診断は社会保障の給付対象にならない。

(※ この項は放送に含まれていない)

さらに国立長寿医療センターのプログラムで、運動不足や睡眠不足の解消が意外な効果を発揮することも分かってきた。

“宿命の病”から、“予防できる病”へ…。世界各地でアルツハイマー病に立ち向かう最先端の治療現場に迫る。

アルツハイマー病をくい止めろ!

2014年1月19日(日)午後9時00分~9時49分

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0119/index.html

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

認知症800万人時代。

去年発表された厚生労働省研究班の調査結果によると、'12年時点で65歳以上の認知症患者は約462万人、予備軍(生活に支障をきたさない程度の軽度認知障害)を含めると、860万人以上。実に、65歳以上の4人にひとりが認知症ということになる。

深刻なのがアルツハイマー病だ。認知症に占める割合がおよそ7割と最も高く、近年発症者が急増している。

アルツハイマー病は、高齢になるにつれ脳の神経細胞が急激になくなっていく病気で、死んだ細胞を戻す治療は難しい。未だに完治させる方法は無い。団塊の世代が、今後この病を発症する時代へと突入する。

世界的に患者が急増すると予測されている認知症について、去年G8各国が話し合う初めての「認知症サミット」がロンドンで開催された。世界的規模でも、今後の重要な課題である。

米国研究製薬工業協会の試算では、米国のアルツハイマー病患者数は2050年までに1,350万人へと飛躍的に増加すると推定される。患者のケアにかかる費用も年間1兆800億ドルへと5倍に増えると考えられている。この額は国土安全保障省の今年の年間予算の約25倍に相当する。

世界では今、アルツハイマー病の進行を食い止め予防する「予防的治療」に注目が集まっている。きっかけは、病が発症するまでに25年もの年月がかかることが、大規模な追跡調査から明らかになったことだ。症状が出始めるはるか前から薬を投与して予防。既に症状が出始めている場合でも、進行を食い止める新薬の開発が最終段階を迎えている。

米国研究製薬工業協会(PhRMA)の2013年の研究開発報告書によると、アルツハイマー病についてのアメリカでの開発中の薬は94種類ある。1998年から2011年までに101件の薬が開発されたが成功しなかった。わずか3種の薬の効果が認められたが、病気の進行のかなりおだやかな影響を与えるにすぎない。

アルツハイマー症は、発症の25年前からアミロイドベータが蓄積していく。そこから遅れてタウが発生して神経細胞を破壊していく。そして海馬が徐々に縮小し、アルツハイマー型認知症が発症する。認知症が発症した後は、アミロイドベータの減少がみられることから、必ずしもアミロイドベータが減少したから症状が改善するとは限らない。

問題は、アミロイドベータが蓄積する理由となる前駆物質にあると考えられる。アミロイドベータの画像診断は、必ずしもアルツハイマー病の進行とは一致しない論文が、アメリカ医師会雑誌JAMA Internal Medicineの2014年1月号に掲載された。「AβPETの結果が陽性でもアルツハイマー病と診断できないばかりか、軽度認知障害MCIの進行の危険性について正確に予測するためことにも使えない」と記述している。AβPETの診断は社会保障の給付対象にならない。

(※ この項は放送に含まれていない)

さらに国立長寿医療センターのプログラムで、運動不足や睡眠不足の解消が意外な効果を発揮することも分かってきた。

“宿命の病”から、“予防できる病”へ…。世界各地でアルツハイマー病に立ち向かう最先端の治療現場に迫る。

アルツハイマー病をくい止めろ!

2014年1月19日(日)午後9時00分~9時49分

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0119/index.html

【関連記事】

・ ハウステンボス認知症セミナー「認知症の予防と改善」

・ アミロイドβの蓄積が認知症の原因とは限らない

・ 第9回 認知症サプリメント研究会

・ 「認知症800万人時代」この国に何が起きるのか

・ ヤマイモ成分がアルツハイマー病に効果

・ 脳機能をケアする「水素配合ブレインフード」

・ アルツハイマー病に驚くべき改善効果

・ アルツハイマー、及びレビー小体認知症患者の認知機能改善作用としてのTSH1サプリメント

・ 65歳以上の高齢者における認知症は15%、462万人

2014年01月05日

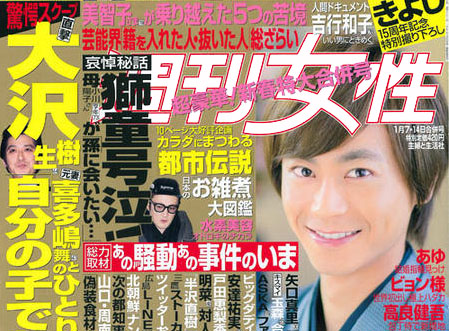

水素美容で真の美しさをゲットせよ!週刊女性

お肌のトラブルを一挙に除去

水素美容で真の美しさをゲットせよ!

前号では水素がどうして身体に効くのか

そしてどうして健康になれるのかをお話ししましたが、

今回は女性なら誰もが感じる”お肌のお悩み”について。

シミ、くすみ、たるみ、むくみに肌荒れ……。

どんなお悩みにも水素が効果を発揮してくれるのです。

本誌記者のレポートを見て、あなたも試したくなるはずっ!

「1回でくすみが取れて肌が明るくなり、毛穴が目立たなくなったんです。翌日の朝、メークをするときもすべすべ。こんなに化粧ノリがよかった日はいつぶりだろう、と驚きました」

こう驚くのは、水素によるフェイストリートメントを体験した30代の女性。水素は医療分野だけでなく、美容分野でもそのチカラを発揮し始めているのだ。いったい、どんな効果があるのか。

「医療分野でお話ししたとおり、水素には悪玉活性酸素を除去し、身体のサビを取り除く働きがあります。これが抗酸化作用です。このほかにも水素は、ニキビや切り傷などを治りやすくする抗炎症作用、アトピーなどを抑える抗アレルギー作用を持っており、お肌にも効果があるのです」

と、水素研究の第一人者である日本医科大学の太田成男教授。

歯科での実験によると、八重歯を左右同時に抜歯後、片方の傷口は従来どおり、もう片方の傷口は水素水で洗浄したところ、水素水のほうは治りが早いばかりか、キレイに傷口がくっついたんだとか。実は、太田教授も身をもってその力を実感した一人。

「水素で作ったクリームを額のシミに塗っていたら、徐々に薄くなって最終的には消えてしまいました。シミも悪玉活性酸素の悪さによって発生します。水素が持つ抗酸化作用によって、肌の細胞が元の状態に戻り、シミを消し去ってくれたのです」

そんな驚異の水素パワーをいち早く美容に取り入れているのが、全国で23店舗を構えるエステティックサロン『グランモア』だ。冒頭の女性が体験した『Dr.水素トリートメント(R)』を取り扱っている。これっていったい、どんなものなの?グランモア・窪田早紀さんによると、

「水素をお肌に塗布することでサビついた肌細胞が元気になり、肌が持つ新陳代謝などの働きが復活します。肌細胞が元気になることでお肌のトラブルが解消しやすくなるだけでなく、化粧品などに含まれる栄養成分の効果と吸収スピートが、2倍3倍になるのです」

肌細胞のサビを取り除くことで、本来持っている回復力などを取り戻し若々しい肌になることができる。この施術で使用している。高濃度水素発生美容液”が、そのカギを握っているという。

「この美容液の特徴は、肌の上で直接、水素を発生させること。グランモアでは特殊なアルミをお顔の上にのせることで水素の放出を防ぎ、お肌により浸透するようにしています。これによって、たくさんの水素を効率よく活性酸素の除去へと使うことができるのです」

水素の働きにより、シミやニキビなどの炎症が落ち着くほか、肌の黒ずみや色素沈着、たるみなどにも効果を発揮するそう。もちろん、顔以外の部位にも使用できる。

「意外と気がつかない背中のザラつきや、お尻の下あたりの黒ずみ、二の腕のブツブツなどが解消され、お肌が白くツルツルになります。また、施術後はハリが出てリフトアップされるので、バストケアにも。脱毛によるトラブルが起こりやすいワキも、炎症を抑えて毛穴を引き締めてくれます。ほかの工ステコースと併用するお客様は、普段より効果を強く実感できることが多いようです」

こーんなにすごい水素のチカラ、試さないわけにはいきません!実際に本誌記者がこのトリートメントを試しました。不規則な生活と食事でお肌ボロボロの記者。ニキビや鼻の黒ずみ、前夜の深酒による全体的なむくみははたして解消されるのか……?!

さっそく、トリートメントスタート!まず、水素サプリメントを飲み、体内からの効果が働くように準備。トリートメントがしみこみやすいようにクレンジングと洗顔を行い、さらに、肌表面へ超音波によるクレンジングで角質を落とす。なんでも。

「お肌の表面にある古い角質や汚れに対して水素が働きかけることを防ぎ、より深いところにある肌細胞にも効果を届けられるように」

とのこと。そしてリンパマッサージを行い、水素の受け入れ準備は完了。

「高濃度水素発生美容液を塗布した上から専用のシートマスクをかぶせ、さらにその上からアルミパックを施して20分。最後にしっかりと保湿をして完了です」

確かに気持ちはいいものの、施術のなかで”ピリッ”とする痛みや”バチッ”という音などは皆無。「なんとなく物足りないな……」と、思いながら終了。しかし、パックをはずされて鏡に向かうと、そんな思いも吹き飛びました!なんと顔のむくみがすっきりし肌の卜-ンが上がってる!

効果のほどは上の写真をご覧いただければ一目瞭然。普段から一重まぶたの小さな目なのだが、むくみがすっきり取れたせいか、目がラクに開く。

「(カメラマッから)見開いてるように見えるからもっと目を閉じて!」

という生まれて初めての指示を受けるほどの効果に大満足でした。こんなにいいことだらけの水素トリー・トメントだけど、副作用やデメリットはないの?

「強いて言えば、乾燥に注意が必要です。美容液は7~8時間、水素を発生し続けます。その際、水分と反応して水素を発生させるため、お肌の水分を使ってしまう可能性があるのです。施術前に飲む水素サプリも同様に水分と反応しますので、トリートメント当日は普段より多めに水分を摂取していただかなければいけません」

翌朝も肌の調子は絶好調。

「水素のおかげでキレイになれました!」と喜びの報告を窪田さんにすると、戻ってきたのは意外なお言葉だった。

「その美しさというのは、本来その人が持っているものなんですよ。水素は化粧品などに含まれるような漂白成分で肌を白くするのではなく、ご自身が本来持つ肌の色へと戻すだけ。細胞から活性酸素を取り除くことで細胞の機能を修復し、もともとの美しい肌に戻すだけなのです」

自分の本来持つ美しさを取り戻すことができるという水素のチカラ。体験してみる価値は十二分にある!

週刊女性2014年1月7・14日合併号

水素美容で真の美しさをゲットせよ!

前号では水素がどうして身体に効くのか

そしてどうして健康になれるのかをお話ししましたが、

今回は女性なら誰もが感じる”お肌のお悩み”について。

シミ、くすみ、たるみ、むくみに肌荒れ……。

どんなお悩みにも水素が効果を発揮してくれるのです。

本誌記者のレポートを見て、あなたも試したくなるはずっ!

「1回でくすみが取れて肌が明るくなり、毛穴が目立たなくなったんです。翌日の朝、メークをするときもすべすべ。こんなに化粧ノリがよかった日はいつぶりだろう、と驚きました」

こう驚くのは、水素によるフェイストリートメントを体験した30代の女性。水素は医療分野だけでなく、美容分野でもそのチカラを発揮し始めているのだ。いったい、どんな効果があるのか。

「医療分野でお話ししたとおり、水素には悪玉活性酸素を除去し、身体のサビを取り除く働きがあります。これが抗酸化作用です。このほかにも水素は、ニキビや切り傷などを治りやすくする抗炎症作用、アトピーなどを抑える抗アレルギー作用を持っており、お肌にも効果があるのです」

と、水素研究の第一人者である日本医科大学の太田成男教授。

歯科での実験によると、八重歯を左右同時に抜歯後、片方の傷口は従来どおり、もう片方の傷口は水素水で洗浄したところ、水素水のほうは治りが早いばかりか、キレイに傷口がくっついたんだとか。実は、太田教授も身をもってその力を実感した一人。

「水素で作ったクリームを額のシミに塗っていたら、徐々に薄くなって最終的には消えてしまいました。シミも悪玉活性酸素の悪さによって発生します。水素が持つ抗酸化作用によって、肌の細胞が元の状態に戻り、シミを消し去ってくれたのです」

そんな驚異の水素パワーをいち早く美容に取り入れているのが、全国で23店舗を構えるエステティックサロン『グランモア』だ。冒頭の女性が体験した『Dr.水素トリートメント(R)』を取り扱っている。これっていったい、どんなものなの?グランモア・窪田早紀さんによると、

「水素をお肌に塗布することでサビついた肌細胞が元気になり、肌が持つ新陳代謝などの働きが復活します。肌細胞が元気になることでお肌のトラブルが解消しやすくなるだけでなく、化粧品などに含まれる栄養成分の効果と吸収スピートが、2倍3倍になるのです」

肌細胞のサビを取り除くことで、本来持っている回復力などを取り戻し若々しい肌になることができる。この施術で使用している。高濃度水素発生美容液”が、そのカギを握っているという。

「この美容液の特徴は、肌の上で直接、水素を発生させること。グランモアでは特殊なアルミをお顔の上にのせることで水素の放出を防ぎ、お肌により浸透するようにしています。これによって、たくさんの水素を効率よく活性酸素の除去へと使うことができるのです」

水素の働きにより、シミやニキビなどの炎症が落ち着くほか、肌の黒ずみや色素沈着、たるみなどにも効果を発揮するそう。もちろん、顔以外の部位にも使用できる。

「意外と気がつかない背中のザラつきや、お尻の下あたりの黒ずみ、二の腕のブツブツなどが解消され、お肌が白くツルツルになります。また、施術後はハリが出てリフトアップされるので、バストケアにも。脱毛によるトラブルが起こりやすいワキも、炎症を抑えて毛穴を引き締めてくれます。ほかの工ステコースと併用するお客様は、普段より効果を強く実感できることが多いようです」

こーんなにすごい水素のチカラ、試さないわけにはいきません!実際に本誌記者がこのトリートメントを試しました。不規則な生活と食事でお肌ボロボロの記者。ニキビや鼻の黒ずみ、前夜の深酒による全体的なむくみははたして解消されるのか……?!

さっそく、トリートメントスタート!まず、水素サプリメントを飲み、体内からの効果が働くように準備。トリートメントがしみこみやすいようにクレンジングと洗顔を行い、さらに、肌表面へ超音波によるクレンジングで角質を落とす。なんでも。

「お肌の表面にある古い角質や汚れに対して水素が働きかけることを防ぎ、より深いところにある肌細胞にも効果を届けられるように」

とのこと。そしてリンパマッサージを行い、水素の受け入れ準備は完了。

「高濃度水素発生美容液を塗布した上から専用のシートマスクをかぶせ、さらにその上からアルミパックを施して20分。最後にしっかりと保湿をして完了です」

確かに気持ちはいいものの、施術のなかで”ピリッ”とする痛みや”バチッ”という音などは皆無。「なんとなく物足りないな……」と、思いながら終了。しかし、パックをはずされて鏡に向かうと、そんな思いも吹き飛びました!なんと顔のむくみがすっきりし肌の卜-ンが上がってる!

効果のほどは上の写真をご覧いただければ一目瞭然。普段から一重まぶたの小さな目なのだが、むくみがすっきり取れたせいか、目がラクに開く。

「(カメラマッから)見開いてるように見えるからもっと目を閉じて!」

という生まれて初めての指示を受けるほどの効果に大満足でした。こんなにいいことだらけの水素トリー・トメントだけど、副作用やデメリットはないの?

「強いて言えば、乾燥に注意が必要です。美容液は7~8時間、水素を発生し続けます。その際、水分と反応して水素を発生させるため、お肌の水分を使ってしまう可能性があるのです。施術前に飲む水素サプリも同様に水分と反応しますので、トリートメント当日は普段より多めに水分を摂取していただかなければいけません」

翌朝も肌の調子は絶好調。

「水素のおかげでキレイになれました!」と喜びの報告を窪田さんにすると、戻ってきたのは意外なお言葉だった。

「その美しさというのは、本来その人が持っているものなんですよ。水素は化粧品などに含まれるような漂白成分で肌を白くするのではなく、ご自身が本来持つ肌の色へと戻すだけ。細胞から活性酸素を取り除くことで細胞の機能を修復し、もともとの美しい肌に戻すだけなのです」

自分の本来持つ美しさを取り戻すことができるという水素のチカラ。体験してみる価値は十二分にある!

週刊女性2014年1月7・14日合併号

2013年12月28日

高原喜八郎氏の著書がクロアチアで紹介

倫理に基づく真の医道を目指して

高原喜八郎

クロアチア共和国がEUへ加盟したのを記念して開催されたイベントで、日本クロアチア国際芸術交流として千本桜高原クリニックの医学博士・高原喜八郎氏の著書が紹介されました。

結核とがん

がんは国民病の様相を呈していますが、かつてこの国で猛威を振るったのが結核でした。筆者はまだ二十代の頃、結核意として結核治療に専心していました。

冬至、この病に対処するため、内科と外科が緊密に連携し、討論し、個別に治療方針を策定して治療に当たっていました。まず化学療法を行い、効果がない場合のみ外科手術を行なうなど確立されたちり用の手順というものがあったのです。

ところが、現在のがん治療を見ていると、外科的な疾患として扱い、外科的な基準で実施されることが多いようです。結果として大きく切除し過ぎるようなことにもなります。

結核については国家の対策が項をそうして罹患する人がほとんどいなくなりました。結核対策は化学療法が主体でした。

結核に対する化学療法のINAやPASは患者の免疫抵抗力を高め、病原菌を撃滅するものでした。

ところが、抗がん剤はこれと異なり、がん細胞を完治せん、とするものです。そのため副作用として免疫抵抗力を低下させてしまうのです。

かつての成功例である化学療法という用語が同じであるため、混同されているかもしれませんが、根本的にまったく異なる方法なのです。

(白順社 P.148)

有機ゲルマニウムの健康効果

有機ゲルマニウム化合物のさまざまな健康効果が明らかになっていきました。

たとえば、体内の酸素量を多くして血行を改善する効果があります。血液の望ましくない状態について、「ドロドロになる」という表現がありますが、これは酸素を運ぶ役目の赤血球同士がくっついてしまった状態で、こうなると細い血管に入り込めなくなります。有機ゲルマニウム化合物はくっついてしまった赤血球をほぐす作用があるため、血流が改善し、細い血管にも酸素が行き渡るようになるのです。血流改善が関わる高血圧、糖尿病のほか、脳の血管がつまることで発症する脳梗塞などにも効果が望めることになります。

アレルギーを改善する効果もあります。アレルギーは外部から侵入する異物などを攻撃するはずの免疫が自らの細胞を攻撃してしまうため起きるのですが、有機ゲルマニウム化合物には、免疫を正常化する働きがあると考えられ、免疫システムが乱れることで起きるアトピー性皮膚炎、花粉症などへの効果が期待できます。

がんにも有効とされます。培養したがん細胞に有機ゲルマニウムを与えると、細胞の形が正常な細胞に近づくとか、有機ゲルマニウムを投与すると、細胞が活性化するといった現象も報告されています。

このほか、実に多くの症状について好転効果、健康効果が報告されました。かぜ、やけど、自律神経失調症、精神薄弱、パーキンソン病、老人性白内障、うつ病、精神障害、てんかん、肺炎、喘息、不整脈、心臓疾患、慢性関節リウマチ、全身性エリトマトーデス、スモン病、ネフローゼ症候群、一酸化炭素中毒、膠原病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝炎、肝硬変、食道静脈瘤、月経障害、前立腺肥大、子宮筋腫、不妊症、ヘルペス、動脈硬化症、脳卒中、脳卒中後遺症、更年期障害、レイノー病、糖尿病、アトピー性皮膚炎、全身湿疹などです。

有機ゲルマニウム化合物は従来の医薬品の常識を超えるものでした。つまり特定の薬効があるのではなく、体の調子を崩して病気になった人に投与すると、患者の体質そのもの、健康状態そのものを正常化する働きがあるらしいのです。まさに奇跡の物質です。

いくら大量に摂取しても毒性がないこともあわせて、浅井博士は有機ゲルマニウム化合物を、

従来の薬という概念でとらえきれないもの、薬という概念を超えるものとみるようになりました。

薬を超えるもの

浅井博士は、少しでも安く提供して多くの人の役に立ちたい、という信念から、自らの臨床データをもとに厚生省に製造許可を申請したようですが、ついに認可がおりませんでした。

厚生省の見解は、臨床データが一つの病気に絞られていない、というものでした。医薬品としての認可を受けるとき、一つの薬は一つの病気に効くもの、とされます。ところが、有機ゲルマニウムの効能はあまりにも広範囲だったのです。有機ゲルマニウム化合物は、一薬一病という医薬品の概念を超えるものでしたが、皮肉なことに、このことが医薬品として認められないという結果につながるのです。

全国の大学や病院での臨床研究や基礎研究で、がん、炎症、骨代謝改善、免疫細胞の賦活、鎮痛作用などが認められていますが、このほかにも、研究者たちが調べれば調べるほど、範囲が増え続けました。

使用者の感想としても、さまざまな効用が言われました。飲むと、身体中が暖かくなる。あくびが出なくなる。血色が良くなる。気分が明るくなる。よく眠れるようになる。思考力が高まる。列挙すれぼきりがないほどの症状に効果があるとされたのです。

高原喜八郎

クロアチア共和国がEUへ加盟したのを記念して開催されたイベントで、日本クロアチア国際芸術交流として千本桜高原クリニックの医学博士・高原喜八郎氏の著書が紹介されました。

結核とがん

がんは国民病の様相を呈していますが、かつてこの国で猛威を振るったのが結核でした。筆者はまだ二十代の頃、結核意として結核治療に専心していました。

冬至、この病に対処するため、内科と外科が緊密に連携し、討論し、個別に治療方針を策定して治療に当たっていました。まず化学療法を行い、効果がない場合のみ外科手術を行なうなど確立されたちり用の手順というものがあったのです。

ところが、現在のがん治療を見ていると、外科的な疾患として扱い、外科的な基準で実施されることが多いようです。結果として大きく切除し過ぎるようなことにもなります。

結核については国家の対策が項をそうして罹患する人がほとんどいなくなりました。結核対策は化学療法が主体でした。

結核に対する化学療法のINAやPASは患者の免疫抵抗力を高め、病原菌を撃滅するものでした。

ところが、抗がん剤はこれと異なり、がん細胞を完治せん、とするものです。そのため副作用として免疫抵抗力を低下させてしまうのです。

かつての成功例である化学療法という用語が同じであるため、混同されているかもしれませんが、根本的にまったく異なる方法なのです。

(白順社 P.148)

有機ゲルマニウムの健康効果

有機ゲルマニウム化合物のさまざまな健康効果が明らかになっていきました。

たとえば、体内の酸素量を多くして血行を改善する効果があります。血液の望ましくない状態について、「ドロドロになる」という表現がありますが、これは酸素を運ぶ役目の赤血球同士がくっついてしまった状態で、こうなると細い血管に入り込めなくなります。有機ゲルマニウム化合物はくっついてしまった赤血球をほぐす作用があるため、血流が改善し、細い血管にも酸素が行き渡るようになるのです。血流改善が関わる高血圧、糖尿病のほか、脳の血管がつまることで発症する脳梗塞などにも効果が望めることになります。

アレルギーを改善する効果もあります。アレルギーは外部から侵入する異物などを攻撃するはずの免疫が自らの細胞を攻撃してしまうため起きるのですが、有機ゲルマニウム化合物には、免疫を正常化する働きがあると考えられ、免疫システムが乱れることで起きるアトピー性皮膚炎、花粉症などへの効果が期待できます。

がんにも有効とされます。培養したがん細胞に有機ゲルマニウムを与えると、細胞の形が正常な細胞に近づくとか、有機ゲルマニウムを投与すると、細胞が活性化するといった現象も報告されています。

このほか、実に多くの症状について好転効果、健康効果が報告されました。かぜ、やけど、自律神経失調症、精神薄弱、パーキンソン病、老人性白内障、うつ病、精神障害、てんかん、肺炎、喘息、不整脈、心臓疾患、慢性関節リウマチ、全身性エリトマトーデス、スモン病、ネフローゼ症候群、一酸化炭素中毒、膠原病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝炎、肝硬変、食道静脈瘤、月経障害、前立腺肥大、子宮筋腫、不妊症、ヘルペス、動脈硬化症、脳卒中、脳卒中後遺症、更年期障害、レイノー病、糖尿病、アトピー性皮膚炎、全身湿疹などです。

有機ゲルマニウム化合物は従来の医薬品の常識を超えるものでした。つまり特定の薬効があるのではなく、体の調子を崩して病気になった人に投与すると、患者の体質そのもの、健康状態そのものを正常化する働きがあるらしいのです。まさに奇跡の物質です。

いくら大量に摂取しても毒性がないこともあわせて、浅井博士は有機ゲルマニウム化合物を、

従来の薬という概念でとらえきれないもの、薬という概念を超えるものとみるようになりました。

薬を超えるもの

浅井博士は、少しでも安く提供して多くの人の役に立ちたい、という信念から、自らの臨床データをもとに厚生省に製造許可を申請したようですが、ついに認可がおりませんでした。

厚生省の見解は、臨床データが一つの病気に絞られていない、というものでした。医薬品としての認可を受けるとき、一つの薬は一つの病気に効くもの、とされます。ところが、有機ゲルマニウムの効能はあまりにも広範囲だったのです。有機ゲルマニウム化合物は、一薬一病という医薬品の概念を超えるものでしたが、皮肉なことに、このことが医薬品として認められないという結果につながるのです。

全国の大学や病院での臨床研究や基礎研究で、がん、炎症、骨代謝改善、免疫細胞の賦活、鎮痛作用などが認められていますが、このほかにも、研究者たちが調べれば調べるほど、範囲が増え続けました。

使用者の感想としても、さまざまな効用が言われました。飲むと、身体中が暖かくなる。あくびが出なくなる。血色が良くなる。気分が明るくなる。よく眠れるようになる。思考力が高まる。列挙すれぼきりがないほどの症状に効果があるとされたのです。

2013年12月24日

健康食品の効能効果は合理的根拠があれば表示できる

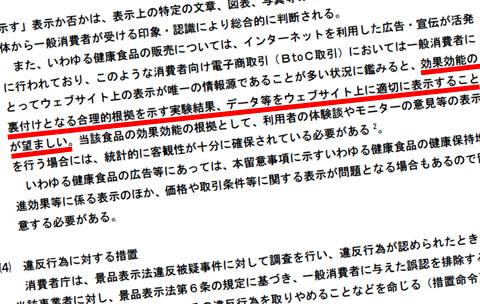

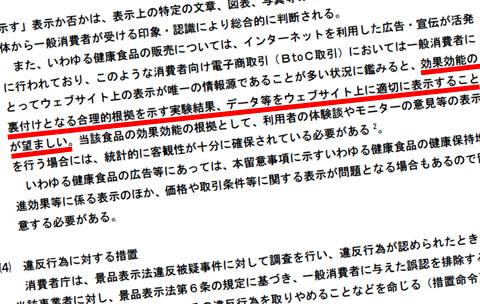

消費者庁から「健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触しない」との見解が示されました。

12月24日に公表された健康食品のガイドラインによると明確なエビデンスを持つ健康食品は、堂々と効能効果を表示できるのです。

12月1日までに消費者庁へ健康食品の表示についてパブリックコメントがよせられ、健康増進法と薬事法の関係について回答が公表されました。

------------------

「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」別紙2、第3の1

[意見の要約]

本留意事項案において、「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」とされているが、現行法規制上ではいわゆる健康食品に関してこのような実験結果、データ等をウェブサイト上に表示することは効果効能の提示とみなされ、薬事法に抵触するのではないか。(団体、個人、匿名)

[御意見に対する考え方]

いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触するものではありません。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf

------------------

つまり、明確なエビデンスを持つ健康食品と、裏づけのないものは差別化が可能になります。

ただし、この見解を正しく解釈しなければなりません。

景品表示法における合理的な根拠についての考え方が示されており、表示の裏付けとなる合理的な根拠といえるためには、

① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること

② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

の2つの要件を満たしている必要があります。

健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果・データ等(エビデンス)とは、言うまでもなく製品そのものについてであって、次の場合は正しいエビデンスに該当せず、実際の品物より良く見せかける優良誤認となります。

(1)ラベルや名称が同じでも成分や量など中身が異なる海外の製品

(2)製品に含まれている特定の成分だけを取り上げたもの

(3)製品の使用状況が著しく異なるもの

(4)体験談や感謝の手紙がたくさんある

(5)特許を取得しいてる、または出願中

(1)については、海外製品を日本で発売する際に成分を変更したものがあります。この場合、海外でエビデンスがあっても、成分などを変更したら同一の製品とはみなされず、日本の製品について合理的根拠とはなりえません。 ※合理的根拠とならない事例

(2)について、成分ひとつの効果効能を説明したとしても、総合として良い効果だけでなく、別の面でリスクが考えられます。効果効能が示されている成分がどの程度含まれているか、意図しない悪影響がある他の成分が混ぜられているかを考慮する必要があります。例えばビタミンCを飲みやすくするために砂糖を加えた場合、製品として血糖値に良い影響を与えるとは限りません。

(3)は、通常の使用状況と異なる特殊な条件下での効能効果は、正しくその条件を示す必要があります。

例えば、マウスで実験して良い結果があったとしたら、人間に体重換算した相当量を摂取する必要があります。また、水素水の水素はペットボトルを通過して消失してしまうため、毎日新鮮なペットボトルに充填したものを使う実験と、流通過程で時間が経過し、さらに消費者が買い置きしたペットボトルの水素水を飲むのでは、全く効果が異なります。

(4)は、体験談や感謝の手紙がたくさんあっても、科学的・客観的な評価とはいえません。

(5)特許は、特定の方法または仕組みについて権利があるということだけで、科学的・客観的な効果を示すものではありません。一部の原料メーカーの特許や、他社の特許を持ち出して宣伝に使うケースもあります。特許番号から調べればわかるので、もってのほかです。

あくまでも、通常の使用条件で使う健康食品そのもののエビデンスであるべきです。効果効能について合理的な根拠がある健康食品は、景品表示法及び健康増進法の観点から「データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい」と、今回のガイドラインで示されています。

その一方で、消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。

当然ながら、エビデンスのある製品とない製品は、今後のビジネス展開に大きな違いをもたらすことになります。

もうひとつ注意すべきは「適切に表示する」点です。

製品そのものにエビデンスがあるからと言って、それを説明して「商品名」「購入先」などを同時に示した場合は、薬事法による医薬品等の広告規制、「認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない(第68条)」規制に抵触します。

医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)

・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

・一般人が認知できる状態であること

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf

ですから「適切に表示する」とは、健康食品そのものがどういう効能効果があるかを客観的に検証した実験結果・データ等のみを示し、購入先や商品名を同時に表示したら不適切な表示として、薬事法上の問題が起こります。

12月24日に公表された健康食品のガイドラインによると明確なエビデンスを持つ健康食品は、堂々と効能効果を表示できるのです。

12月1日までに消費者庁へ健康食品の表示についてパブリックコメントがよせられ、健康増進法と薬事法の関係について回答が公表されました。

------------------

「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」別紙2、第3の1

[意見の要約]

本留意事項案において、「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」とされているが、現行法規制上ではいわゆる健康食品に関してこのような実験結果、データ等をウェブサイト上に表示することは効果効能の提示とみなされ、薬事法に抵触するのではないか。(団体、個人、匿名)

[御意見に対する考え方]

いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触するものではありません。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf

------------------

つまり、明確なエビデンスを持つ健康食品と、裏づけのないものは差別化が可能になります。

ただし、この見解を正しく解釈しなければなりません。

景品表示法における合理的な根拠についての考え方が示されており、表示の裏付けとなる合理的な根拠といえるためには、

① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること

② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

の2つの要件を満たしている必要があります。

健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果・データ等(エビデンス)とは、言うまでもなく製品そのものについてであって、次の場合は正しいエビデンスに該当せず、実際の品物より良く見せかける優良誤認となります。

(1)ラベルや名称が同じでも成分や量など中身が異なる海外の製品

(2)製品に含まれている特定の成分だけを取り上げたもの

(3)製品の使用状況が著しく異なるもの

(4)体験談や感謝の手紙がたくさんある

(5)特許を取得しいてる、または出願中

(1)については、海外製品を日本で発売する際に成分を変更したものがあります。この場合、海外でエビデンスがあっても、成分などを変更したら同一の製品とはみなされず、日本の製品について合理的根拠とはなりえません。 ※合理的根拠とならない事例

(2)について、成分ひとつの効果効能を説明したとしても、総合として良い効果だけでなく、別の面でリスクが考えられます。効果効能が示されている成分がどの程度含まれているか、意図しない悪影響がある他の成分が混ぜられているかを考慮する必要があります。例えばビタミンCを飲みやすくするために砂糖を加えた場合、製品として血糖値に良い影響を与えるとは限りません。

(3)は、通常の使用状況と異なる特殊な条件下での効能効果は、正しくその条件を示す必要があります。

例えば、マウスで実験して良い結果があったとしたら、人間に体重換算した相当量を摂取する必要があります。また、水素水の水素はペットボトルを通過して消失してしまうため、毎日新鮮なペットボトルに充填したものを使う実験と、流通過程で時間が経過し、さらに消費者が買い置きしたペットボトルの水素水を飲むのでは、全く効果が異なります。

(4)は、体験談や感謝の手紙がたくさんあっても、科学的・客観的な評価とはいえません。

(5)特許は、特定の方法または仕組みについて権利があるということだけで、科学的・客観的な効果を示すものではありません。一部の原料メーカーの特許や、他社の特許を持ち出して宣伝に使うケースもあります。特許番号から調べればわかるので、もってのほかです。

あくまでも、通常の使用条件で使う健康食品そのもののエビデンスであるべきです。効果効能について合理的な根拠がある健康食品は、景品表示法及び健康増進法の観点から「データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい」と、今回のガイドラインで示されています。

その一方で、消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。

当然ながら、エビデンスのある製品とない製品は、今後のビジネス展開に大きな違いをもたらすことになります。

もうひとつ注意すべきは「適切に表示する」点です。

製品そのものにエビデンスがあるからと言って、それを説明して「商品名」「購入先」などを同時に示した場合は、薬事法による医薬品等の広告規制、「認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない(第68条)」規制に抵触します。

医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)

・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

・一般人が認知できる状態であること

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf

ですから「適切に表示する」とは、健康食品そのものがどういう効能効果があるかを客観的に検証した実験結果・データ等のみを示し、購入先や商品名を同時に表示したら不適切な表示として、薬事法上の問題が起こります。